閱讀 | 提問力,如何引領自我成長與人生規劃

📖 提問力,決定你的財富潛力

你是否也跟我一樣從未想過,原來「提問力」其實是一門有方法、有邏輯的技術?為什麼那些在職場與生活中表現出色的人,總是能迅速抓住問題核心,並與他人建立深度連結?

透過這本書,我對於「提問力」有了很不一樣的啟發。成就與平庸之間的差距,往往不在於是否擁有正確的答案,而是在於能否提出「正確的問題」。

▍ 這本書在說什麼?

這本書的作者 朱楚文,是我在 Podcast 節目《科技工作講》的 EP156 | 科技主播教大家提問力 這集中認識的。她身為一位跑科技新聞的資深主播,在節目中展現了極強的條理邏輯與問題分析能力,整集內容可以說是滿滿的乾貨。

聽完後立馬科普了朱楚文的背景,她畢業於 政大企管系 和 台大新聞所,曾任職於非凡電視台,最厲害的是在 30 歲前就已採訪過全球上百位科技與經濟界的重量級人物。豐富的採訪與主持經驗,成為她日後打造「提問力」的基礎,也讓她在職涯中轉向斜槓創業。

透過這本書告訴我們,真正的轉變與成長,來自於「問對問題」。她以自身經驗為例,說明如何透過提問:

拿回人生的主導權

在職場與財務上取得自主權

實現她所定義的「新富族」財務自由型態

書中強調:「找到對的問題,比急著給出答案更重要。」這句話,也是她職涯與人生蛻變的起點。

💡 提問的目的,不是知道更多,而是理解更深。 Ask not to know more, but to understand deeper.最後,這本書就如同她的線上課程《超精準提問力》的文字版,內容相當扎實且精彩。我預計將書中內容拆分為三篇分享,從提問力的核心概念、對自我成長與人生規劃的重要性、以及在職場與組織管理層面的應用,最後則整理出整本書的提問力心法寶典。

透過這樣的筆記與心得分享,不僅可作為日後復盤的參考資料,也有助於進一步強化自己的提問能力。

下面特別精選三個作者在書中提到,能夠啟發「自我成長」的觀點與故事分享。

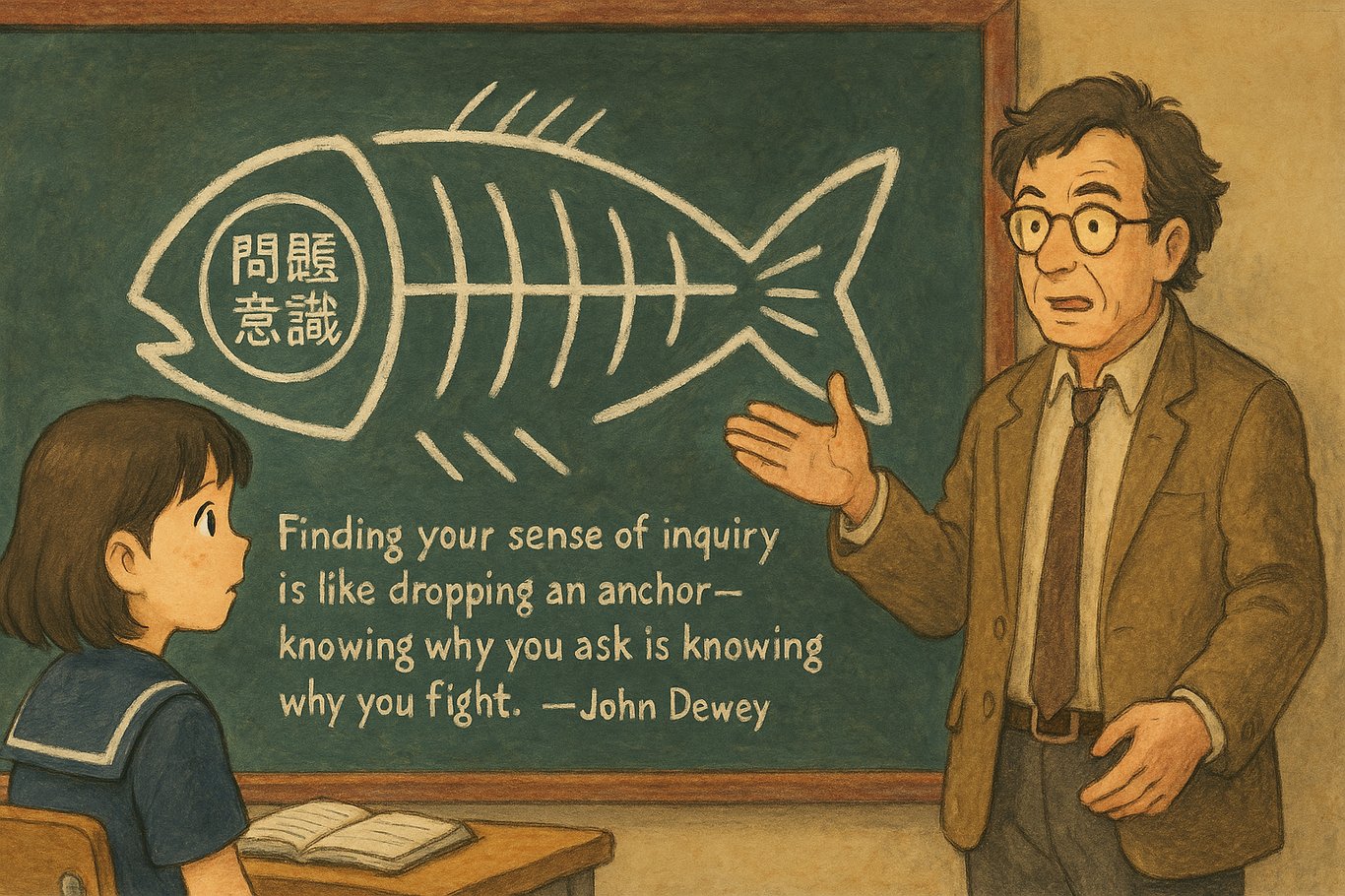

▍ 問題意識如同定錨,先弄清為什麼要問?

我們很多人在問問題的時候,靠的是直覺。作者回憶當年在就讀新聞研究所時,在採訪寫作課上,老師曾分享一句讓她至今仍難以忘懷的話:「你必須知道自己為何而問,到底這場訪問的目的是什麼?」

當年老師在白板上畫出了一隻魚,魚骨清晰,只剩骨架,特別將魚頭圈了起來,寫上「問題意識」。老師轉過身,看著台下這群對新聞工作充滿熱情的研究生說:「問自己為何而提問,就是找到問題意識。」

問題意識如同定錨,讓你不會在提問中迷失方向。當你清楚自己為何而戰,自然能設計出有邏輯、有深度的問題。老師所畫的,正是邏輯思考中常見的「魚骨圖」。而作者也分享了那天的作業,就是要根據各自的採訪主題,畫出屬於自己的魚骨圖:魚頭是問題核心,魚骨則是延伸出的各種影響因子。

💡 找到「問題意識」如同定錨,問自己為何而問,等同知道自己為何而戰。 Finding your sense of inquiry is like dropping an anchor — knowing why you ask is knowing why you fight.如果我們連「為什麼要問」都弄不清楚,就像一艘失去方向的船,無論如何揮槳都只是徒勞無功。相反地,只要先釐清「問題的本質」,後續的行動才能「又快、又準」,真正對焦目標。

這也讓我想到一個常被提到的觀點:我們都知道,機會是留給準備好的人。但回過頭來想,什麼才算是真正的「準備好」呢?

書中作者憑藉多年採訪經驗,給出一個很實用的建議:真正的關鍵,不在於準備的時間,而在於上場的歷練。

成功,從來不是因為準備得最久,而是你是否在每一次實戰中,釐清為什麼要問、抓住問題意識,並善用每一次鍛鍊的機會。在腎上腺素飆升的現場狀態下反覆出擊,那份臨場反應與提問的精準度,才是實戰中最珍貴的養分。而這樣的能力,必須不斷在實戰中才能練出來。

💡 你問的問題,決定別人如何看你。 The questions you ask determine how others see you.▍ 對自己提問,是讓人生少走彎路的關鍵

💡 如果我有一小時能拯救世界,我會花五十五分鐘想問題,最後再用剩餘的五分鐘想解答。— 愛因斯坦 If I had an hour to save the world, I would spend fifty-five minutes defining the problem and five minutes finding the solution. — Albert Einstein先前分享過很多成功人士,每年都會安排一段沒有人可以打擾,完全屬於自己的時間,就如同比爾蓋茲的思考週(Think Week),他會放下所有的一切,與外部徹底隔絕,專注閱讀與思考未來的發展方向。

這與書中作者每年初一定會靜下心來與自己對話,重新審視「十年後的定位」,擬定每年行動策略如出一轍。書中也特別分享一個非常實用的「三個私房提問」,幫助我們每年初做個人年度計畫:

十年後我想成為什麼樣的人?

目前的我與那個目標距離多遠?該如何調整?

若要達成十年後的目標,我今年應該如何做?

💡 明確指出問題,就等於解決問題的一半。 A problem well-stated is a problem half-solved. — John Dewey這幾年我自己一直有在做年度復盤,對這概念可以說是相當認同,要讓人生每一年都過得更有感,必須善用「對自己提問」的力量。

很多人害怕面對未來、從沒想過五年、十年後自己的定位,結果就是日復一日讓時間流走,但只要願意問出這些關鍵問題,就能看清現況與方向,分出輕重緩急,讓每一天都更有意識地往目標前進。

最後,特別想提一下這段,人生難免遇到低潮,但情緒的低落並不等於失敗。作者推薦我們透過三個提問,為情緒找到出口,當我們陷入情緒風暴時,可以藉由以下三個提問,引導自己走出困境:

最壞的情況是什麼?

我能接受嗎?

我可否改善?

這三個提問就像自我引導的 GPS,讓我們設想最糟、接受現況、並尋求改善。記得我很欣賞的作家吳淡如,在某集 Podcast 上也曾分享她低潮的經歷,那時她也說了相同的話,我們可以有情緒,但最多不要超過一天,人生短暫,把負面情緒轉化為前行的動力。

💡 唯有行動可以對抗焦慮。當你不斷行動,擔心和憂慮就會淡化。 Only action can fight anxiety. When you keep moving, worries will fade.當我們將焦點從「情緒」移到「解決方案」,挫折就變得不再可怕,反而這段經歷會成為我們日後成長的養分。

▍ 提問驅動思考:學會 SWOT 分析與五個 Why

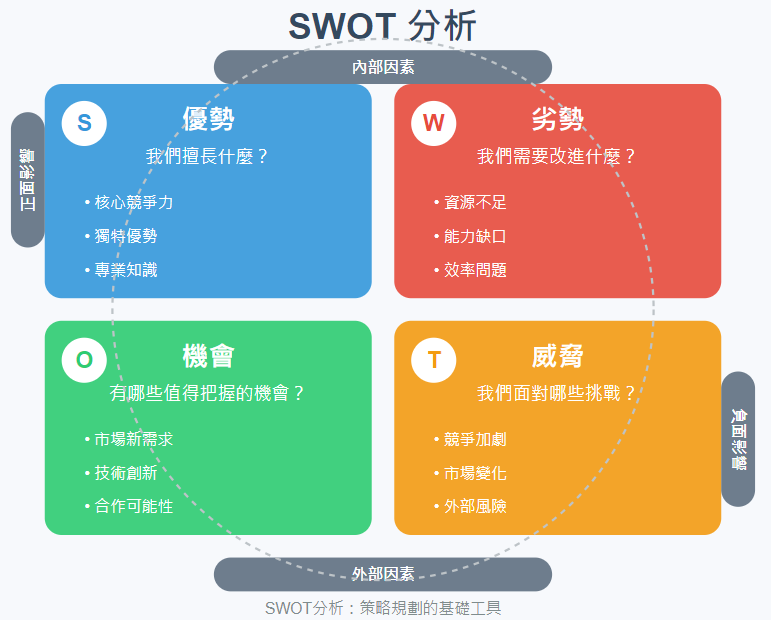

SWOT 分析法大家應該不陌生,它不只適用於企業,也可以靈活運用在個人職涯規劃、項目管理甚至日常決策中。

在這本書中,作者提到,每當她遇到人生難題或職場抉擇時,都會套用兩個關鍵方法:

SWOT 分析(看清局勢)

五個 Why(直指核心)

其中,也分享了一段她當年在面對「升遷 vs. 轉職」選擇時的 SWOT 分析:

S(Strength,優勢):在媒體圈累積的口條與人脈資源

W(Weakness,劣勢):與技術人相比,新聞人的專業背景相對不足

O(Opportunity,機會):當時科技與新媒體興起,她的經歷能延伸進商業顧問領域

T(Threat,威脅):市場競爭激烈,加上經濟前景不明朗

這樣一分析下來,雖然沒有幫她立刻做出選擇,卻讓她更清楚自己在哪些條件上有優勢、在哪些面向需要補強。

除了 SWOT,作者還結合了一個我自己也超推的技巧**「五個 Why」提問法**。

這招是我當初在上《承上啟下的溝通技巧》這門課時學到的,超實用!簡單說,就是針對一個困擾你的問題,連續問自己五個為什麼,直到找到最根本的原因。

為什麼覺得自己沒辦法升遷?因為主管不欣賞。為什麼主管不欣賞?因為我沒有某些專業證照。為什麼沒證照?因為我沒時間讀書。為什麼沒時間?因為下班就只想耍廢 XDD

有沒有發覺,這是不是超像在跟自己對話?這招厲害的地方在於,它讓你從「情緒反應」轉向「行動根源」。但也要小心,問太多為什麼也有點像無理取鬧,一不小心反而會讓自己陷入思緒鬼打牆 XD

最後,總結一下這套方法論:先問對問題,再找對方法。多數人習慣「做就對了」,但忽略了「先問對問題,才能事半功倍」。

SWOT 分析幫助我們客觀看清「自己 vs. 環境」;五個 Why 則是一層層向內挖掘問題的核心。

當這兩種方法搭配使用,會發現無論是職涯選擇、專案困境,甚至人生方向卡關時,都更能梳理出清晰、有邏輯的思路與下一步行動。

▍ 後記:人生,從提問開始

這本算是近期繼《華頓商學院最受歡迎的談判課》之後,讓我覺得在職場上相當受用的一本書。如果剛出社會時就看過這本書,相信對職涯發展會有很大的幫助。

提問力看似簡單的行為,實際上卻充滿了需要有意識的刻意練習。書中一些作者內化後所歸納出來的方法,相當扎實且實用。讀完後,如果我們還是照著自己的慣性行事,確實很難問出精彩又精準的問題。

這篇主要想分享的是:先搞懂提問力,再透過提問來驅動自我。就如同作者在書中多次強調的,人生要的是「對焦」,先把焦點放在「正確問題」上,我們才不會白忙一場。

透過自我提問與不斷練習,能一步步釐清目標、突破心態盲點,走向屬於自己且更有選擇權的未來。這或許就是呼應書中的核心理念:把問題問對了,我們才有機會把人生過好。

#閱讀筆記 #B116

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐