異鄉影人|專訪金馬獎得主陳卓斯、王紀堯 顏色擷取樣本.mov 香港的故事還可怎麼說?

文|集誌社記者

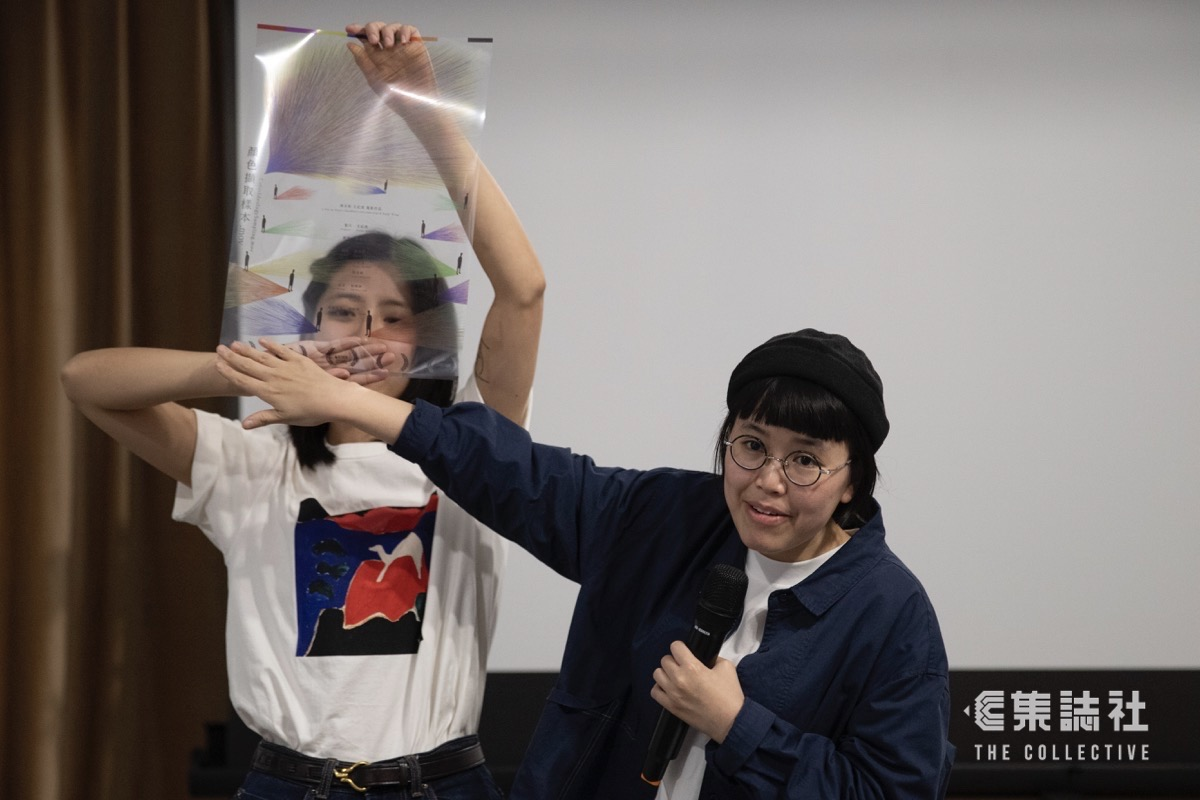

「我哋要成為彼此嘅光,成為自己嘅光,成為人哋嘅光。我哋仲有下一部,我哋一定要去到我哋從來未諗過的地方。」2024 年金馬獎,來自香港的陳卓斯和王紀堯,憑《顏色擷取樣本.mov》奪得金馬獎最佳紀錄短片,兩個女生在台上致詞時,哭成淚人。

陳卓斯記得,頒獎那刻,她頭一次有很大的欲望,祈盼頒獎人讀出她們的名字。「好難得有一次全世界都聽緊你講嘢,你知道一個咁新嘅團隊上到台,係可以帶嚟幾大嘅鼓勵。」

事後她們收到許多訊息,有人感謝她們在沉重的 11 月,為港人帶來一些好消息,也有電影人說本身打算放棄,但因着她們而想繼續拍下去。「我哋覺得最幸福嘅 moment 未必係上台攞獎,而係事後有人同我哋講返,嗰段 speech 畀到啲乜嘢佢哋⋯⋯好似做到一啲有意義嘅事,起碼我哋喺台上講嘅嘢,真係實際上畀到一啲力量、一啲可以堅持落去嘅信念大家。」

獲獎以後,她們未有停步,繼續在台灣各地舉行巡迴獨立放映,親身與觀眾討論。影片不會在香港公映,但還是吸引不少港人特意赴台觀看。

曾在香港一起做記者,再赴台留學,經歷過很長的低潮期,這部片是她們站起來的嘗試。香港的故事還可以怎麼說?在沉重與悲情以外,她們希望摸索另一種可能。

背景迥異 反修例同當記者

在一起踏上金馬的頒獎台前,陳卓斯和王紀堯曾經在香港做記者——雖然她們的背景和性格截然不同。

王紀堯自小便想做記者。中學受反國民教育運動、雨傘運動啟蒙,她成長階段的感受,與香港政治緊緊相連。大學矢志到浸大讀傳理,主修廣播新聞,跑記者會、「扑咪」、「做扒」是日常。

至於陳卓斯,自問性格慢半拍,只是情感較豐富、也喜歡寫點東西,對未來職業沒什麼想像。大學赴城大修讀創意媒體,只覺好玩,但與大部分同學不同,她對一大班人參與的大製作沒有興趣,「我要自己 handle、自己決定好多嘢。」

原本陳卓斯最大的心願,是畢業後考政府工,有固定收入,下班再做自己喜歡的事;但 2019 年爆發的反修例運動,改變了她的路向。一次在示威現場被困住的經歷,令她很想在這個歷史時刻有個崗位,於是她應徵做記者,並在網媒《誌》,遇上同一年畢業的王紀堯。

「覺得佢係一個好認真嘅人⋯⋯唔好玩囉」,陳卓斯笑着憶起對王紀堯的第一印象。二人性格迥異,但在當時曠日持久的運動之中幾乎朝夕相對,形成無形默契,往往是王紀堯上前採訪新聞焦點,陳卓斯則在後面補位,拍攝那些不被注意的普通人,像是一個坐在水炮車旁的伯伯,將近十分鐘由很無奈到流眼淚的過程。

「呢件事對於當時宏觀整個反送中嘅歷史嚟講,係冇意義㗎⋯⋯但我就會覺得,究竟佢嗰時諗緊啲咩,喺我心目中係重要過啲官員諗緊咩。」當那時大部分人着重於抗爭的成敗、行動有沒有用,陳卓斯感到藝術最有魅力的地方,是一起創造經驗、再一起經歷和感受。

「去到五、六年之後,你就會慢慢知道,最後邊啲嘢先係有用、邊啲嘢先係冇用,邊啲嘢你𠵱家睇返,會有個感受出嚟。」

街頭沉寂 相繼赴台進修

街頭上的抗爭,隨 2020 年 7 月《國安法》實施後,逐漸靜了下來,採訪現場,亦由街頭移師法庭。王紀堯坦言,做法庭報道令自己很壓抑沮喪,亦走到了樽頸位——「我寫完出嚟咁又點?我日日都去法庭咁又點?啲人又開始唔睇、都唔感興趣,俗啲講,我好似攞住篇文打飛機。」她想走得更深入,做學術研究。

陳卓斯當時也很抑壓,每天追追趕趕沒有思考空間,睡也睡不好,浮浮沉沉不知做什麼。加上想拍出來的作品更有深度,但理論基礎又似乎不足,「好想要一個改變,會唔會改變咗,嗰件事就會好啲呢?」

兩人於是和幾個朋友一起報讀台灣的研究所,並分別於 2021 年和 2022 年抵台,王紀堯在臺灣大學讀政治,陳卓斯在臺北藝術大學讀藝術跨域。

巨大期望落差

來台之後,她們面對的是巨大的期望落差。2020 年總統大選她們在場,知道台灣很關注香港,「但嚟咗讀書之後你發現完全唔係咁,香港研究完全被邊緣化到一個極致,對於台灣人嚟講,我都睇唔到佢哋點解要 care 香港。」王紀堯說,這種無力感,比在法庭的無力感還要重。

即使有台灣人得知她們來自香港,加以問候,但總離不開「你們真的好慘」、「香港要加油」。「但係香港點樣加油?」陳卓斯無奈,「嚟到台灣,香港就係一個好平面、無立體感嘅一件事」。後來她索性不提太多香港的事,「因為大家都唔明,佢哋都唔需要明。」

台港關係以外,還有很實際的,生活的不適應。人生路不熟,身邊的圈子要重新建立,連溝通方式也被嫌太直接;物價雖便宜,但薪水也很少,「人生唔再係得今日公唔公義,係夠唔夠錢使」。社運年代有光環的香港記者,到了台灣不再獲同樣的關注和重視;王紀堯也漸漸發覺,重理論的學術研究太過離地,不適合自己,即使寫了論文,也不代表可以帶來她想要的改變。

「好想返香港」,這是好一段時間,兩人共同的感受。

短片無聲遭撤成打擊 同伴鼓勵下重拾創作

到底還可以做什麼?2023 年底,有點迷惘的王紀堯去了修讀紀錄片研究,並在機緣巧合下,接到一套紀錄片製片的工作。沒受過電影教育的她,開始大量觀影,接觸了不同類型的紀錄片。陳卓斯則去了一間本地早餐店打工,洗菜、撈粥、送餐。在日復日的勞動之中,放下了各樣身分和光環,亦不需經受創作的無常,她反而獲得一種踏實的滿足感,也拉近了與台灣的關係。

那段時間,陳卓斯獲通知,她拍攝母校城市大學民主女神像和民主牆的實驗短片《城市裏的光天化日》,入選第 29 屆「ifva獨立短片及影像媒體節」公開組的「評審推薦」名單,要通過電檢才獲確認資格。但在作品呈交電檢處後,主辦方稱因無法過檢,不能考慮為評審推薦作品,最終沒有任何公開的紀錄,提及陳卓斯的作品曾被推薦。

「好失落」,明明獲得評審的肯定,但最終因過不了電檢,一切付出歸零,甚至沒有任何人知道。她不是沒想過把事件公開,但又擔心會因此「殺死」ifva,所有情緒只能默默吞下。「我覺得我再冇能力去做拍嘢呢件事」,不想再承受同樣的挫敗,陳卓斯想放棄創作了。2024 年初,她決定給自己一個限期,還滿有儀式感地在台灣人視為護身符的零食「乖乖」包裝上,寫上「陳卓斯的創作人生」,過期日是 2025 年 1 月 9 日。

王紀堯看到時非常生氣:「使唔使咁呀?咁容易就話唔做,由得乖乖判斷你嘅人生。」她深知如果陳卓斯就這樣放棄了,往後的人生會有很大的苦澀(bitter),終其一生也無法解決,「因為你人生係有種未竟之地,你覺得你永遠都做唔到嗰啲人做到嘅嘢。」

但對王紀堯而言,「我哋 2019 年都已經咁苦澀喇,點解我哋之後嘅人生都要過到咁樣?⋯⋯2019 年之後,你都知香港人好被動,如果喺一個咁被動的世界、我哋咁被動的身分入面,我哋如果面對自己鍾意做嘅嘢都咁被動嘅話,我就覺得好嬲。」她很想證明,只要踏出第一步,其實每個人都能做到。行動本身,可以令人生沒那麼苦澀。

「不如咁啦,你唔好喺度等死啦,我哋做啲嘢啦」,王紀堯對陳卓斯說。「不如攞返條片出嚟剪,睇完咁多嘢之後,我唔覺得我哋會做得唔好。」影片背後或有無數創作脈絡,但起始就是那麼一剎那。在王紀堯推動下,兩人在硬碟翻找出 2020 年拍攝台灣大選的片段,開始了《顏色擷取樣本.mov》的創作。

香港「黃」與台灣「藍」的碰撞

《顏色擷取樣本.mov》開機的第一天,是 2019 年 12 月 31 日。那時,陳卓斯和王紀堯還在《誌》擔任記者,計劃跟拍香港政治人物到台灣大選觀選。選拍時任人民力量區議員溫子眾,是因為他的政治立場引起兩人興趣——在香港支持反修例運動、屬於「黃」的他,卻擁有國民黨黨籍,在台灣支持「藍」的國民黨,看來有點矛盾;他也有一股其他議員很少有的政治狂熱,像平時也會穿所屬政黨顏色的衣服。

拍下不少素材回港,原定要製成 20 分鐘的新聞人物紀錄片,但二人發現,自己對於「國民黨」、「中華民國」等論述,並未有能力掌握;而且在當時的政治氣氛下,若繼續製成紀錄片,又好像變成他的政治宣傳。

計劃就此擱置。但她們沒有放棄溫子眾這個人物,仍然繼續跟拍,拍他開會、到後來辭職,「拍來為乜呢?其實係唔知道嘅⋯⋯但硬係心裡面都覺得有一日會用到。」

直至「乖乖事件」,塵封的素材終於重見天日。重看數年前拍的片段,王紀堯有時也難免質疑:「點解呢個位會 cut 機?點解呢個位會係咁搖?」。「但係真係冇得咁樣講」,每一個鏡頭其實也是記錄了拍攝者當時的狀態,「好 green、好 young」,她們可以做的,就是想辦法將以往的片段,與自己現在的狀態和想講的故事整合。

顏色的複雜多樣

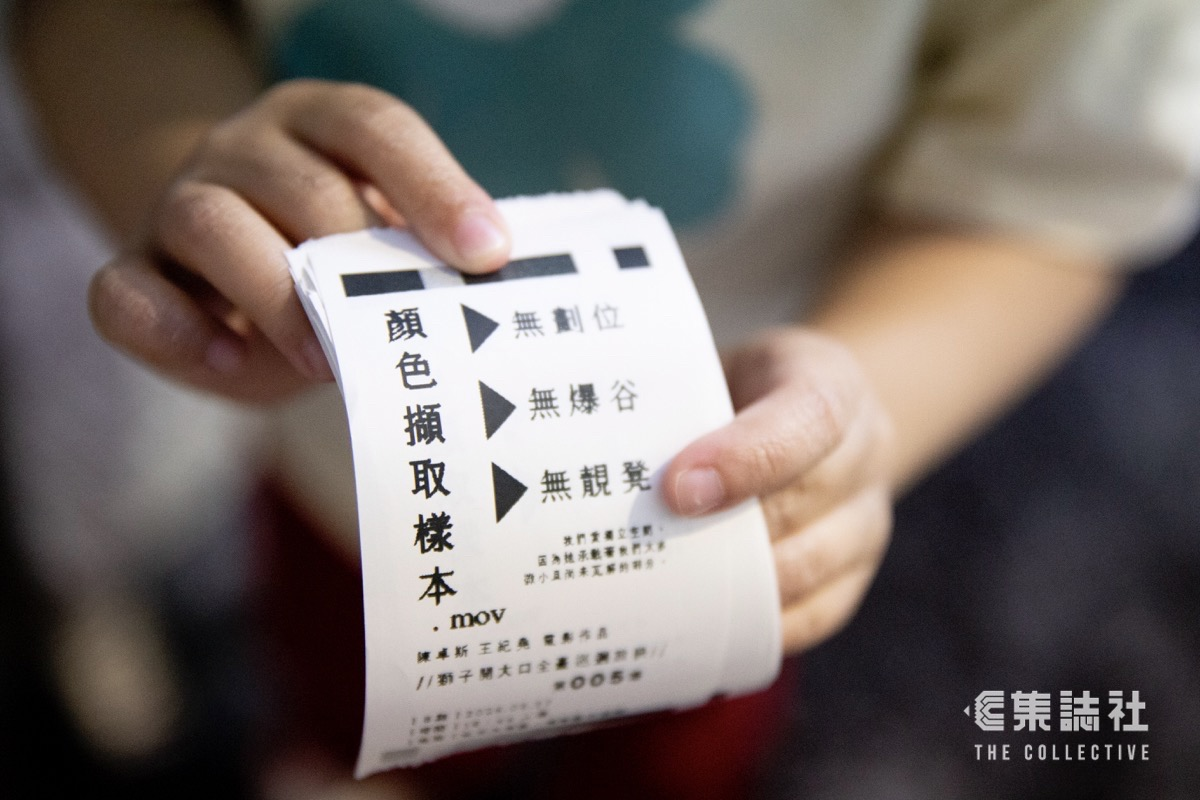

她們要講一個怎樣的故事?最初,兩人順剪了一個三小時的版本,再逐步討論框架和如何修剪。「呢個係紅色」、「呢個係黃色」,影片以紅、黃、藍、綠、橙這些在台港有不同政治意涵的顏色為章節,抽取不同人的政治光譜,作為一個個樣本剖析。片段不時停頓,播出王紀堯和陳卓斯剪接時就這些人物的討論甚至吐槽,畫面是兩人色彩繽紛的筆記,以仿掃描的方式,一頁頁在螢幕刷出。

由原本的人物記錄片,發展成以「顏色」為主角,王紀堯解釋,除了因為受訪者本身「香港黃」、「台灣藍」的政治取態很有趣,也因為當時香港經常有「鬥黃」的爭議。「你有出去遊行、但你食美心就唔夠黃」、「你冇幫襯黃色經濟圈就唔夠黃」,所謂「同路人」之間最大的分歧,有時竟來自旁邊那個同樣自稱「香港黃」的人,她們開始思考,同一顏色之間所存在的差異性。

也是那時,王紀堯剛好看到一篇論文,指出西方政黨有某種顏色的傾向,顏色又會影響人們如何看自身價值;她在台灣認識到一些支持香港的國民黨青年部員,也衝擊了她的想法。討論的過程中,兩人也發現了很多意想不到的事,像香港作為中國的一部分,理所當然以為國旗和區旗的紅色是一樣,但到真的將兩者比對,卻發現並不相同,「大家對於顏色嘅估計,同佢實際上係好唔一樣。」

剪接後期,兩人決定將自身討論過程錄音,放進影片之中。有聲音了,視覺該如何呈現?一次在圖書館列印時,忘記關上蓋板的經歷,讓陳卓斯想到掃描的形式——一束光閃過那刻,如同將整個人由外到內掃描一遍,一個人看到的顏色,與他人所見的並不一樣。由是她們沒有為影片調色,也在不同獨立空間放映——感光元件不一、放映設備不同,呈現出的顏色也有些微分別。影片的概念,透過放映去完成。

全片高潮一幕,要數兩種「藍」碰撞那刻——溫子眾在 2020 年總統選舉國民黨開票集會現場,遇上一名移港多年、特意返台投票的「藍絲」姨姨。姨姨在香港票投民建聯、稱示威者為「暴徒」,溫子眾則反駁說國父都是暴徒、自己都是暴徒,還亮出黨員證。陳卓斯說,當時對這個人改觀,感受到他的真誠,「佢有佢堅持嘅嗰套民主價值」,即使韓國瑜敗選也只是說:「四年後再嚟過。」

看到顏色的關鍵是光

影片尾聲,兩個導演回到自身,分析自己的顏色樣本。黃色、藍色、黑色——她們列出自己 2020 年之前的顏色。但「2020 年 7 月 1 日之後嘅我,幾乎連自己都睇唔到。」

「後來我去咗一個新嘅地方,先發現睇到顏色嘅關鍵,係要有光。」

影片雖關乎顏色的複雜和多樣性,但王紀堯說,不希望結尾向觀眾說教:「你憑咩勸台灣人去包容、理解?」她們也開始思考,自己為什麼講這個故事?又憑什麼講這個故事?她們對於台灣政治的介入又是什麼?

有次二人討論起,小學常識學過,因為光的折射才看到顏色,她們腦海裡立時浮現許多有關光的聯想。「點解我哋喺香港做唔到呢條片、冇呢啲諗法,係因為台灣選舉嘅顏色好鮮明。因為呢度有民主選舉、呢度有自由,所以你先會見到咁多顏色。」

「我哋喺台灣呢個地方點解做到呢條片,就係因為呢度有光。」

「就算睇唔到條片,都會覺得好有 power」

2024 年上半年,陳卓斯和王紀堯就那樣打幾份工,以微薄收入支撐生活和創作。沒有什麼監製和公司、不受任何人限制,就兩個人單純想做好這件事,每天一下班就趕回家,討論影片的意念、試這試那,「你會覺得自己都幾想呢條片可以出嚟。」

最終《顏色擷取樣本.mov》先後獲得南方影展首獎,以及金馬獎最佳紀錄短片,對兩人來說,都是從來沒有想過的事。得知入圍金馬那刻,兩人甫視像就哭得說不上話來;到了頒獎禮當天下午,在咖啡店準備致謝詞,陳卓斯讀完第一句就哭了,王紀堯也同樣。

在頒獎台上,陳卓斯哽咽以國語說:「很多人以為這部片是講顏色,但是其實我們最想講的是光。我們不需要特別的懼怕黑暗,因為光與影是相依共存的,惟有走入影子的黑暗,才能看見屬於時代的真光。電影就是這樣,在最黑暗的電影院裡面,哪怕是黑畫面,也會有光的存在,我們的故事,就是在黑暗中尋找那道屬於時代的光。」

王紀堯則以廣東話發言:「多謝新聞同政治,畀咗我有思辯嘅能力,多謝電影畀咗我有創作嘅空間。當一個地方,如果佢再無顏色,可能係黑白嘅,可能係清一色嘅,但或者我哋只係需要好好保存過去顏色鮮明的記憶,我哋或者可以有一啲力量,撐到有光嘅盡頭,我諗呢個係我哋每個人繼續創作同前進嘅動力。」

兩個人都說,當時希望向香港人說點什麼,「一世人可能淨係得呢一次機會」。王紀堯那番話尤其想對記者和拍紀錄片的人說——回港時眼見有些朋友有股頹氣,她想叫大家撐住。事後兩人收到不少回饋,像感謝她們讓香港人在 11 月有一刻可以笑,一條影片的力量,原來不只是放映。「你企喺個台上面,就算佢睇唔到條片,佢都會覺得好有 power,好似佢都感受到想表達嘅嘢。」

「或者呢個都係香港電影之後嘅路,你未必每一套香港電影都會咁容易睇到,我哋要接受有好多嘢都係得來不易,但就算你睇唔到嗰吓,你都會有一種共鳴喺入面。」

獨立放映的夢

金馬之後,陳卓斯和王紀堯開始辦起台灣獨立空間的巡迴放映,至今已在台北、新北市等辦過五場,同場還加映陳卓斯被 ifva 撤選的《城市裡的光天化日》。

事實上,在未獲任何影展肯定前,她們已打算舉辦獨立放映。那年在香港搬着投映機,四出放映自己拍的紀錄片,令獨立放映在她們心中留下很特別、珍貴的位置。她們憶起,在某個基層組織的放映會,來的觀眾都是低收入、低學歷的人士,近三小時的片長,不少人聊天、走來走去,她們擔心大家會看得不耐煩、不明白。但結束後,有位伯伯走上前,將身上僅有的 100 元紙幣放進捐款箱,說:「妹妹,相信我,我哋終將會得到自由。」

「你會覺得成件事好感動,好似莫名其妙有一份好大嘅力量喺度⋯⋯嗰時就開始推動自己做好多放映。」

關於獨立放映的記憶,還來自油麻地已經結束的「碧波押」,那是兩人相識以前,讀大學時的共同經驗。在門口「中國夢」的燈箱下、落地玻璃外,不時站着好奇的身影,問在看什麼戲,「電影原來可以咁樣開展一個對話」。由是她們也希望藉由實體放映,讓一些可能不會進戲院的人也前來看戲,拉近與觀眾的距離、開啟溝通,也賺取一點收入。

來自同一個地方的連結

對話的確得以開展。在映後談上,她們難忘有屬國民黨的叔叔提及,看到香港紅樓播國旗歌的片段時很感動,「我哋從來冇諗過呢個位可以令人感動」;有年輕的觀眾表示,終於明白父母為何在選舉期間常聽《隱形的翅膀》 (韓國瑜和支持者愛唱)。也有認真討論政治的時刻,像一個人的政治傾向到底如何形成;有時有些地方台灣或香港觀眾看不明白,對方便會即場解答。

兩人說,來自香港的觀眾,每場至少佔三、四成,最多甚至佔一半,不少港人特意為這部電影來台。對此,陳卓斯一方面很感動,但另一方面又會感嘆,「原來𠵱家係要咁樣。」

當然,電影無法在香港放映,是她們早就預料到的事。曾經撰寫電檢相關專題,她們知道,片中凡涉及台灣大選的部分都會被要求刪走;但台灣大選正是這部片的核心,故她們打從一開始已沒有打算將作品送檢。網上放映也不在考慮之列,一來因為顧慮法律風險,二來在這部具爭議性的電影中,她們不希望觀眾「睇完就算」,而是留下出席映後談,了解拍攝的因由。

陳卓斯說,對今時今日的香港人來說,看一部電影,原來要花很大的力氣,電影也不再只是娛樂,而是一個行動、一個支持、一個表態。而在某些瞬間,像是當一堆港人踴躍地「買爆」她們的紀念品時,她加倍感覺到電影凝聚人的力量:「嗰個 bonding 你就知道,我哋係來自同一個地方。」

使人快樂自由的創作

未來有什麼計劃?陳卓斯說近來很怕這個問題,金馬以後,伴隨不少期望和壓力,大家開始關注她們的下一步、也好像覺得她們知道自己在做什麼,但其實下一步是什麼,她有時也說不出來。獲獎以後,身邊家人和朋友也說,「終於唔使問你兩個喺度做緊咩」,她一方面很感動,但也難免有點沮喪,好像拿獎後大家才看見她們的付出。

但她深知對創作人而言,「無論如何有冇嗰個獎,你都係會做嗰個作品。」

一剎光環過後,日子還是那樣過。目前,她們會繼續舉辦巡迴獨立放映,目標是 30 場,會去到嘉義、高雄等不同縣市。陳卓斯一部拍攝香港失明詩人盧勁馳的紀錄片正在提案階段,由王紀堯任製片。

兩人的路徑還是那樣,有點迥異又有交會之處。陳卓斯說起,2019 年某次採訪後,回程的路上與朋友聊電影和藝術的事,王紀堯當時說,「我真係好憎你哋嗰啲拍電影、做藝術嘅人,好憎你哋唔嗲唔吊、冇一個答案。你知唔知點解我揀讀新聞,因為新聞唔係黑就係白。」五年後,王紀堯也一頭栽進創作。她說自己成長了,社會環境改變下,她意識到沒有所謂快速而有用的方法,很多事情也不會直接有結果。

而創作雖然未必有回報,但可以讓人覺得快樂、自由,對世界保持好奇,還有為觀眾包括香港人,帶來一點感動和意義。

幽默說香港故事

王紀堯不會定義自己,她仍在嘗試、在摸索將要行的路。但可以肯定的是,她們會繼續講香港的故事。二十多歲才來台,人生大部分時間也在香港,就算看台灣的新聞,她們也是關心與香港人的關係、有香港人的視覺,「嗰件事係離唔開」。

香港故事還可以怎樣說?回想當初,她們因為沒有台灣人關注香港,所以想講一個台灣人也看得明白和感興趣的香港故事。近年不少香港的作品圍繞社運創傷,但她們不想停留於「好慘」的氛圍、受害者的模式,而是嘗試用不一樣的方式,講屬於她們的香港故事。

放映現場,總可聽到不同的笑聲,有來自台灣人的、也有來自香港人的,影片以幽默的口吻,討論較為嚴肅的政治話題。陳卓斯說,不是要強行樂觀,但「好多嘢我哋係唔係只能夠用某一個情緒去面對?」。她想起有些坐監的朋友,好像比在外面的人還笑得出,有時面對苦困的方法,或許就是要笑。

「笑得出之後唔代表笑笑就過去,唔係啊,係最尾嗰個情緒,你係可以又有笑又有喊,呢件事係冇衝突。」

電影以《顏色擷取樣本.mov》為名,陳卓斯說,當初沒想過這條片會走得這麼遠,命名「.mov」,就如留條後路給自己,它還有修改的空間;而相較影像壓縮較多的「.mp4」,「.mov」也代表她們在台灣創作的自由。

宏觀來看,如果香港電影是一個檔案總管的概念,一個人不會單看一部電影,就知道整個香港、或者整個香港是怎樣一回事。置身歷史長河,《顏色擷取樣本.mov》只是其中一個很小的影像檔案、一個小碎片,「加加埋埋先係整個香港電影嘅全貌」。而這個檔案會延續下去。