當HIV將我置於死地而後生——〈陽〉小說 x 插畫創作展觀後感(附作品線上版)

撰文:Rita

文字編輯:Chris

網站編輯:EQ

「HIV現在只佔我每日朝早的一分鐘,食藥的那一分鐘。」——〈陽〉作者李楊力於6月19日電影放映及分享。

六月下旬開揚且稍微有點悶熱的JCCAC中央庭園,放映了調子和結局都偏向沉鬱的一部南韓短片《回鄉 (Going My Home)》。講述HIV感染者Yong-geun回鄉探親,關於自己的感情狀態、染病欲言又止,沒能向摯親述說,沒有伴侶的支援,只能黯然離開,自己好好照顧自己。

短片播畢後,面對HIV感染者對於日常生活、對於男同志身份影響的提問,〈陽〉小說 x 插畫創作展三位策展人之一、同時亦是〈陽〉小說原著作者的李楊力(Colby)在放映會上如此侃侃而談。這種豁然開朗的態度,與我在5樓展覽初次閱讀〈陽〉的文字時感受到的晦暗截然不同。

Follow GDotTV Telegram Channel,

緊貼G點電視最新消息!

〈陽〉小說及插畫展(線上版)

https://drive.google.com/file/d/1cUaWo2My0uyO62VQ9mV8GFsnnDohcN4S/preview

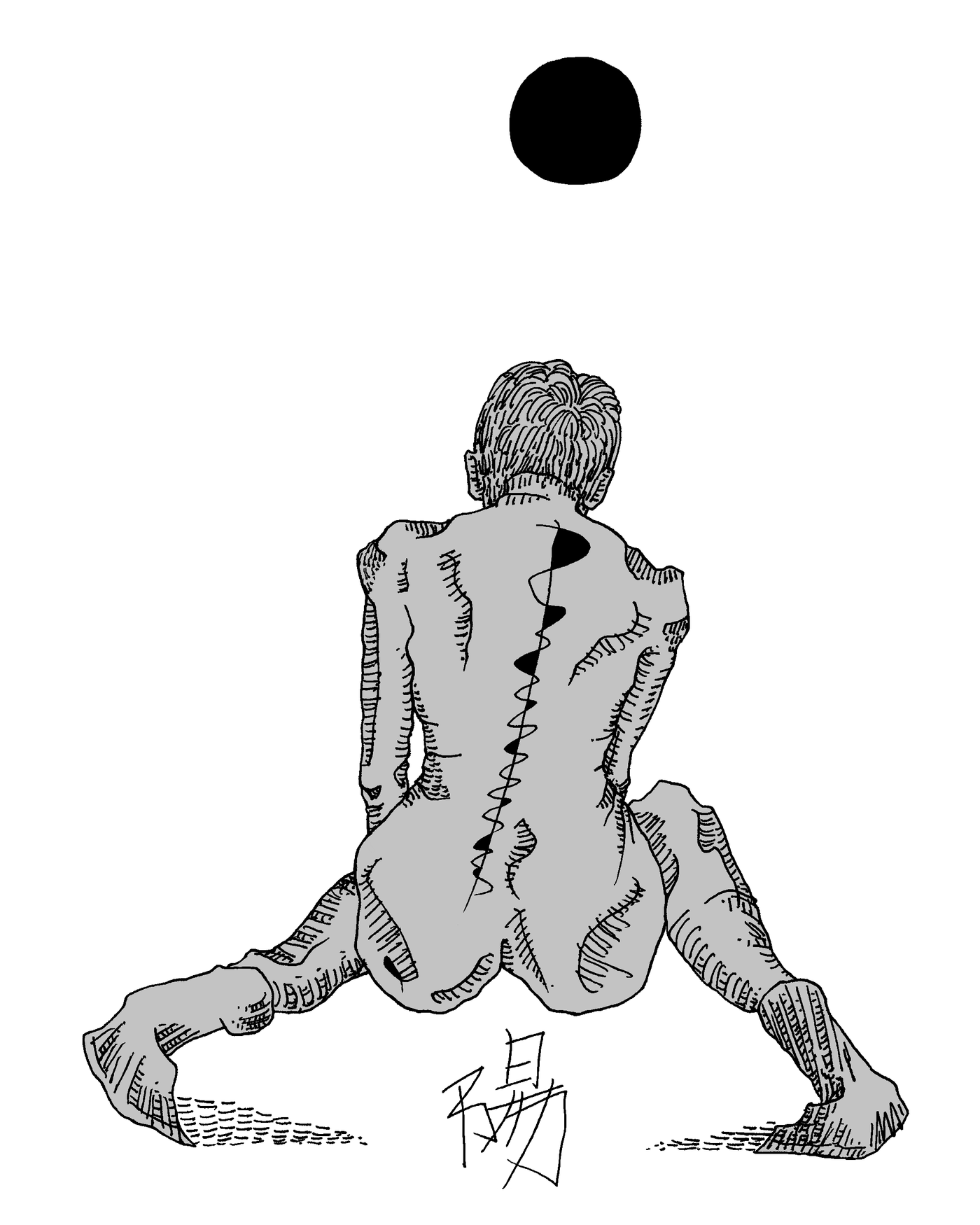

〈陽〉這篇小說,取材自作者自身感染愛滋的經歷,仔細、直接、暴烈地敘述了「我」HIV檢測呈陽性反應後,在汪洋裡掙扎的過程:有時是渴望被愛、被關懷、被諒解,同時又否定自己值得這一切的掙扎;有時僅僅是要不要繼續追求情慾和生存的掙扎。貫穿全文那些護士、社工醫學式的解釋和安慰口吻,與社群裡對於HIV直觀反感的張力形成強烈對比,令人觸目驚心:一邊以傷風感冒的「好小事」輕微程度比擬;另一邊卻抓緊網上匿名的特性,肆意、猙獰地檢討受害者——在感情裡受到傷害、被傳染HIV的受害者。同時,〈陽〉的文字也帶著濃厚的死亡氣息,從前男友盧雋光上吊自殺,到小貓被人勒死,小說在「我」的自殺未遂下,戛然而止,著實予人壓抑的感覺。

那天放映會結束後,才知道〈陽〉其實是作者李楊力大學一年級18歲時寫的作品,那時他剛確診HIV。整個大學時期,從驚恐哭喊到平靜接受,從公開宣布到有時會隱藏,前任或歷任的支持和質疑,這一切的苦難和傷痛,多少導向了去年年初他在大圍火車站的企圖跳軌自殺。幾乎是同一個時間,麥子為〈陽〉完成了第一幅插畫,那是作為朋友,擔憂卻又無力下,唯一能做的支持。爾後遇上了HEvolution,〈陽〉小說 x 插畫創作展才會在觀眾面前重生。

病毒攜帶者的身心創傷

「鮮血越過了病毒試紙的紫色界線,吞噬了倖存的一橫蒼白。」——〈陽〉第二章

這場展覽舉行在一個剛好的時間點 —— 這個幾乎每個人都試過自己做快速測試,疫症卻仍令人恐懼的時代。當然不是說快速測試兩條線,可以與HIV病毒抗體快速測試兩條線互相比擬,兩者在對於能夠痊癒的期待上完全不同。只是當普羅大眾在「習慣」對於疫症的恐懼時,閱讀〈陽〉或許能夠稍稍體會到「我」那種等待結果的忐忑不安,以及得知自己成為病毒攜帶者後,那種心知肚明一旦染疫,從此以後,自己將與別人不再相同,那種混雜失落、不安、恐懼等的感受。

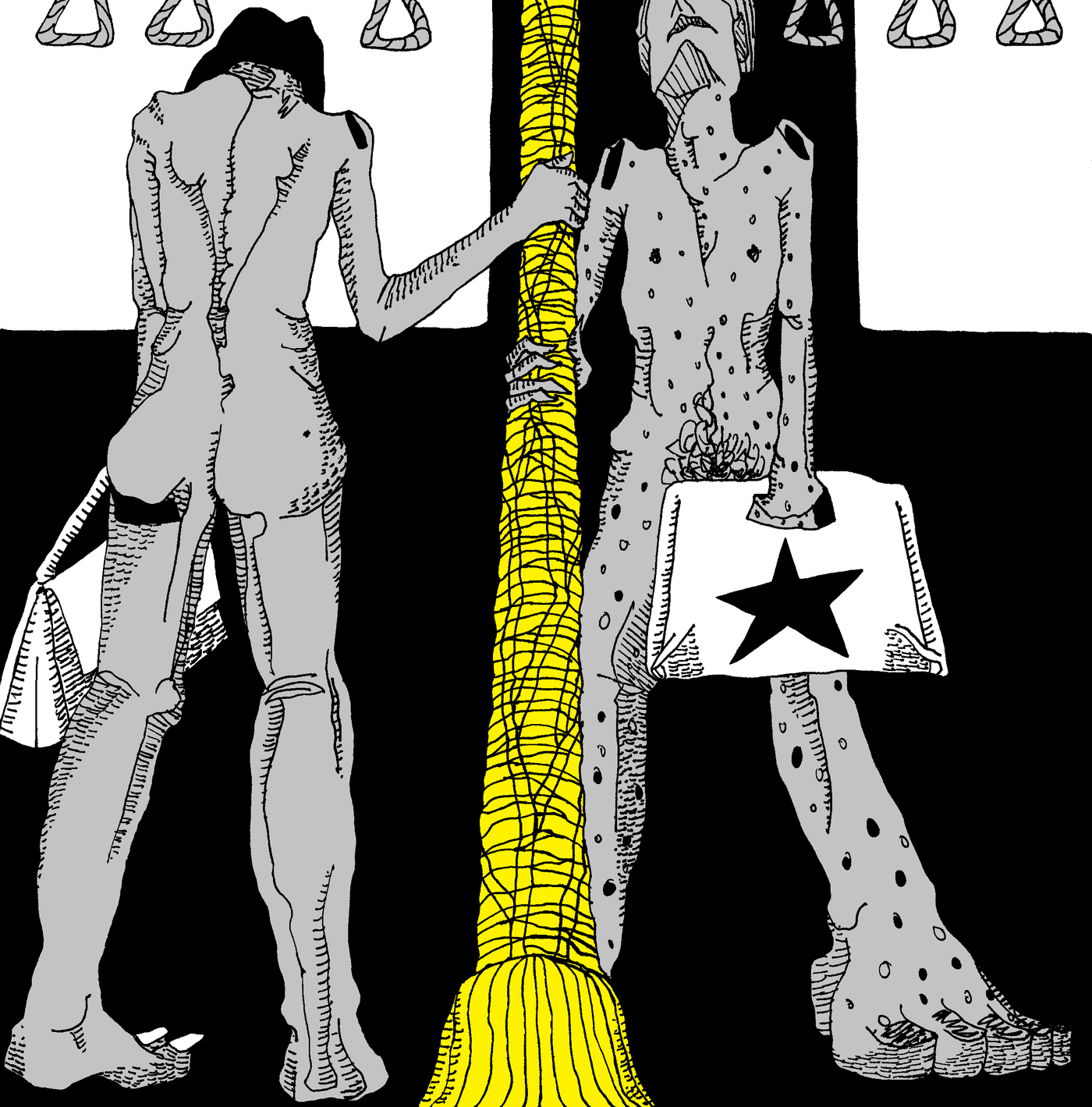

更甚者,文字之間能夠感受到的,是確定呈陽性後「我」的心理負擔。HIV在社會中普遍的污名化仍然嚴重,且總是和濫交扣連,這一點讓「我」近乎無時無刻都處於是否應該坦白的糾結之中。「他彷彿這一秒才意識到我戴著口罩,便勉強轉動那不方便的身軀,好不容易才背對著我。」毋須上升到感情或性關係的層次,日常生活如搭地鐵已經足夠讓「我」時刻處於矛盾和不安。一方面「我」明明知道好好吃藥自己就宛如正常人一樣,不會把病毒攜帶予任何人;另一方面,HIV卻宛如無法抹滅的原罪,讓「我」覺得自己應該要在公眾場合掛上「愛滋病病人出沒」的名牌,心中的罪疚和羞恥才能短暫地被抹滅掉。

放在情感和性關係中,這樣的罪疚感和不安當然是以加乘效應呈現:不承認或不提起罷,當然可以避免真誠參雜謠言散播出去的不安,但性愛就必須在己所不欲,卻施於人的罪疚下進行;可承認呢,又要將自己曝露於可能要被分手、被歧視的不安之中,週而復始。導致「我」往往在作出決定之前,已經開始自我審查:因為害怕被發現,而對親近的朋友說謊,而索性先在人群裡保持距離。

對男同志社群的描繪

「過了幾天後,他們依舊談著Hollister與UNIQLO的新裝優惠,依舊談著誰與誰拍拖分手復合。馬照跑,舞照跳。」——〈陽〉第十章

另一點讓筆者印象深刻的,是作者透過自身經歷折射出男同志社群的文化現象:只要搵到「fun」,其他的好像都不太重要了。那些樂趣,有時是表面、形式上的娛樂和消費文化,有時是談論別人的感情八卦,有時是透過性愛獲得。這些短暫歡愉令人墮落又同時叫人深陷其中,因為它帶著忘記痛苦和壓抑的安逸感。放映會完畢後,我問Colby:「過了那麼多年,你覺得Gay圈的文化有變得比較好一點嗎?」他幾乎是立即苦笑著搖搖頭。

「我還以為大家同為同志,同舟共濟,他們對於我會有幾分慈悲,幾分體諒。」這種對所謂同路人能夠給予更多關懷和同理的錯誤期待,對筆者而言有一種熟悉的感覺:曾經以為一腳踏入這個圈子,就能夠圍爐得到保護。然而不論是交友app裡的潛規則,對於標籤的要求和執著,還是對於感情和性愛的道德界線⋯⋯有時候往往是族群裡的人嘴臉更加惡毒、態度更不友善。當以為大家其實都在渴求親密關係中的穩定伴侶,毫不猶疑交付的真心遭到嘲笑、調侃。相較筆者所認知中的女同志圈,男同志族群中,對於情慾的需求似乎更強烈,搵fun的氛圍更加鮮明。

〈陽〉的文字縱使是作者反芻自身經歷虛寫而成,字裡行間無論是「我」回想初次性經驗的失敗、被插入的驚惶;還是「我」的朋友小貓從起初為了經濟賣淫,到最後自嘲是自討苦吃染上梅毒⋯⋯均予人一種錯置感。明明渴求穩定關係的支撐,卻在交友程式把自我介紹從「0仔搵男朋友」變成「0仔搵fun」。小貓好像把一切都看得很輕描淡寫,不論是得知「我」HIV呈陽性後,笑稱「好小事」那輕盈帶點不予置否的安慰;抑或利用食色性也人類的基本需求搵快錢,他開始時都顯得毫不在意。

直到「我」在特別內科診所撞見極力遮掩自己來過的小貓,小貓才不得不承認原來性病如HIV、如梅毒,真確地侵蝕著人的心志。當初雲淡風輕的安慰只是因為未有切身之痛,那已經不是能否被根治、對日常生活影響多大的問題,甚至不再是被誰背叛、被誰傳染的問題;而是那種彷彿親手斷送、剝奪自己以後還能夠被愛的權利,還能夠維持日常生活的權利,才真正讓小貓忍不住伏在手臂上飲泣。

關於小貓的結局,也隱約帶出族群ChemFun——於同性性行為期間使用毒品——的文化。那一句「梅毒,搖頭丸,性派對,賣淫,酒店開房,所有字眼相加的總和就是香港男同志。」尤其讓人歷歷在目。乍看好像在自我加深著男同志淫蕩與墮落的標籤,然而當中隱藏的鬱悶,如同Colby在第二條馬來西亞短片《同居 (A Cohabitation)》播放完畢後的感嘆:喜劇收場的情節儘管老土、雞湯,但可以選擇的話,誰不想得到伴侶和身邊人的理解,得到幸福呢?

Colby在感染HIV後,並沒有如片中的主角一樣,面對另一半時有口難言;因為當初呈陽性的測試,正正是由當時的男友陪他一起做。雖然能夠理解,但Colby直言其實有時相處上還是感受到對方的猜忌:「有一次他突然發燒不舒服,竟突然問是不是因為跟我搞完嘢!」當時Colby正處於情緒較不穩定的狀態,他直言這是一段讓人很心悒的經驗。聽罷再看著Colby在放映會上的光明磊落,讓筆者感覺每當回想感情中的小事與HIV的連繫,他的語氣仍帶著悲傷和無奈。

所以,HIV真的將我置於死地而後生了嗎?

從當初投稿、得獎的文字,到策劃展覽前後重新閱讀、面對自身經歷;從小說結局的自殺未遂,到現實生活中真的曾經盤算跳軌自殺並把動態發上Instagram Story。從當初文中的「抽血一輩子,吃藥一輩子,陳姑娘如是說」,到現在能夠主動提出「HIV現在只佔我每日朝早的一分鐘,食藥的那一分鐘。」從結果論來看,HIV雖然並沒有消失,但好像已經變成身體可以坦然接受的一部分了。

筆者把本來「愛之後存在」的標題,改成更強烈的「置於死地而後生」,因為感覺那個書寫〈陽〉時,舊有那個Colby已經伴隨文末那次自殺未遂死去,且某程度上透過這次的展覽重生了。那麼,坦然面對HIV,會對現在和未來的日常生活和追逐愛情來說更好嗎?其實並不一定,因為除卻HIV,生活和親密關係還是有很多其他的考驗。

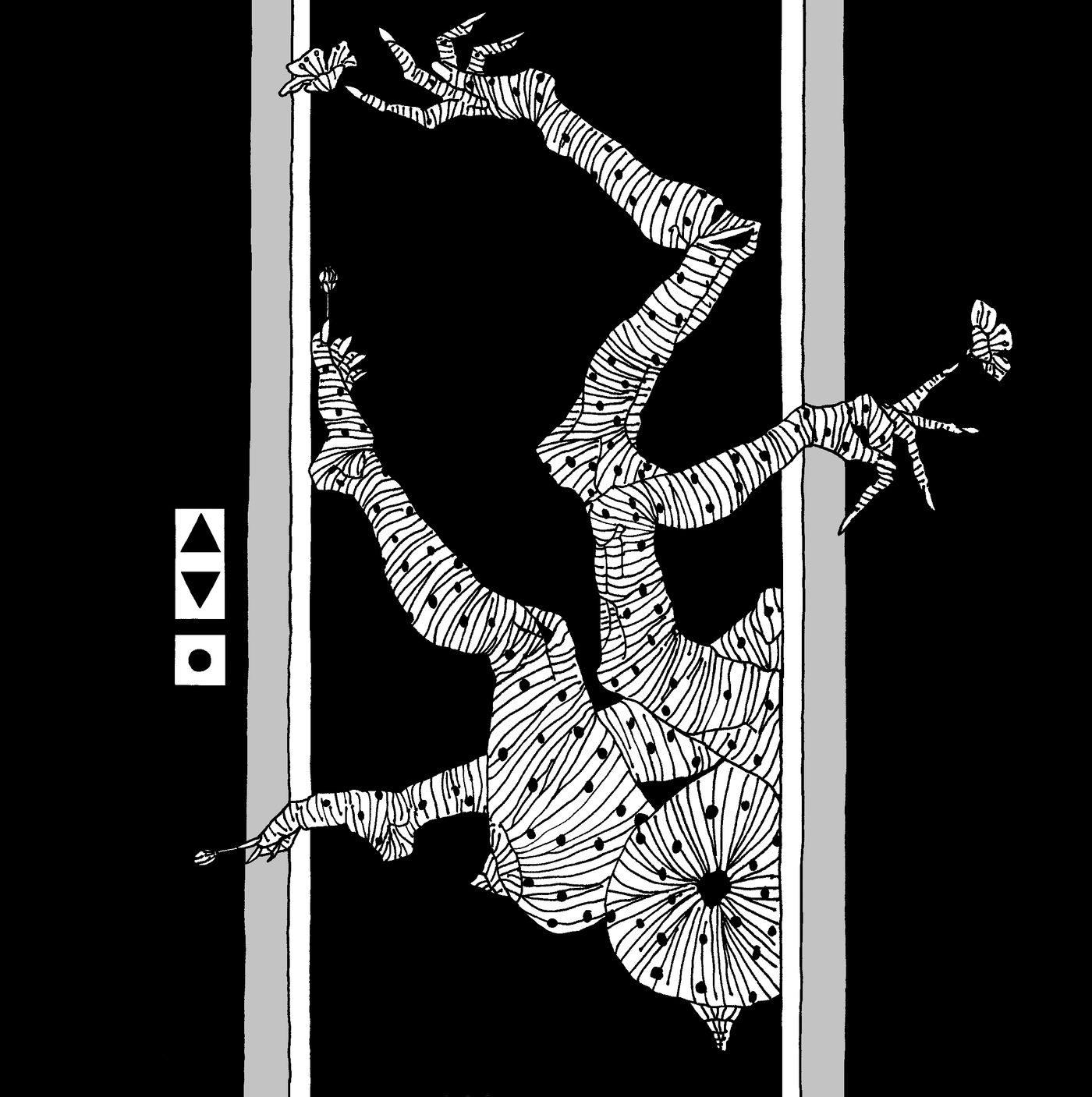

HIV就像一層近乎羞恥卻又安心的保護色,當它存在於感情和生活之中時,能讓人大條道理忽略其他問題。然而,隨著它漸漸受到控制,如同保護色剝落後,Colby更能夠好好正視、回歸情感的基本:那些失敗的愛,或許是不自覺的情感勒索,或許是磨合間發現的缺陷,與HIV自身並沒有關係。置於死地而後生,並不是那種HIV這病毒已經徹底死亡、被治癒,自此與我無關;而是縱使它仍然存在於我的身體裡,我已經能夠最大程度安然無恙的生存、生活下去。或許有其他的事情將我擊垮,但那不再會是HIV;或者正是感染HIV的經歷給予我勇氣,去面對那些能夠擊垮我的事情。

「愛之後存在:〈陽〉小說 x 插畫創作展」在同志驕傲月(Pride Month)舉行,Colby在映後分享提及,Pride的對面其實是Shame。這種羞恥是承認自己文字的不成熟、內容的負面情感渲染,是承認自己曾經把HIV當作感情出現問題的核心⋯⋯可是那又如何呢?事過境遷之後,他說其實或許展覽的目的,就是想帶出「It’s okay not to be okay」。承認自己痛過、迷失過、陷入過絕境,是重生的必經之路。展覽雖然已經完結,但大家仍然可以隨時線上閱讀、重溫〈陽〉的小説全文和插畫,感受字裡行間、插畫間的對話和力量。

更多相片

延伸閱讀:昔日童星坦承12年前感染HIV|淡藍網

原文連結 G點電視

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐