2025第一本书:去魅高福利国家,做一颗会思考的“棋子”

《工作、消费主义和新穷人》是我2025年阅读的第一本书,我很高兴我的这个选择。

在读的过程中,过去几年的经历,与作者的观察思考绘织在一起,造就了无数个“原来如此”的aha瞬间。

这几年我一直觉得自己所处的世界不太对劲儿,但到底是哪里不对劲呢?又说不上来。过去两年我通过“走出去看世界”寻找答案,在2025年的开端,我开始通过读书寻找答案。

这是一篇读书笔记,也是过去一年在世界各地游走后产生的思考与验证的汇总,以下是正文。

什么是高福利国家呢?

说实话,在深入接触这些社会认知的“高福利国家”(通常是西方发达国家)之前,我对“高福利国家”多少也是带有滤镜的。

这些滤镜通常与“全民医疗保障”、“社会救济金拖底”、“全民选举权”等福利政策有关。

但是这两年深入接触以后,我也看到了“高福利国家”的另一面:高税收政策造成的本地居民的不满情绪、公共资源(尤其医疗资源)的低效与紧缺、人道主义与移民/难民政策造成的本地人与新移民之间的冲突、即使失业也不愿领取(甚至鄙夷领取社会救济金)的本地人。

这些观察都在读《工作、消费主义和新穷人》时得到了验证。

对社会救济金的污名化

过去,我总是很向往西方国家的“社会福利保障”,它像一个安全的拖底,把我们的不安、焦虑与恐惧在跌至谷底前牢牢拖住,不让它粉碎。

但观察这些已经拥有“国家托底保障”的人,我发现很多人即使失业久矣,日子穷困潦倒也不愿领取社会救济金,为什么?

因为这项社会福利的设立就是用来救助那些连“满足生存最低标准都无法实现的贫困人口”,而政府给予的福利也仅限于满足实现最低生存需求的物质救济。因为这些钱通常出自其他“通过辛勤劳动换取体面生活”的纳税人。

也难怪“领取救济金”在很多人看来无异于“走投无路”,也必定遭遇来自身边人的鄙夷。“申请福利等于承认失败”。

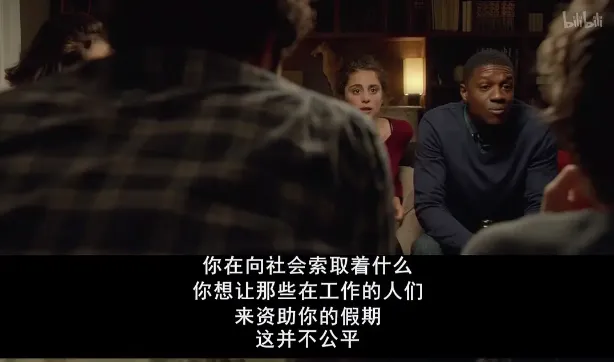

这让我想起电影《轻松自在》里,不想工作因此申请政府救济金生活的法国年轻人参加同龄人聚会,当旁人得知他的收入来源是政府救济金时,直接脸色大变痛斥他是游手好闲、毫无社会责任感的loser,一想到自己努力工作交上去的税是用来养活这些人,那些纳税人的无名之火就喷射而出。

而这种普遍意识也是政治家和资本家多年来孜孜不倦引导民众边缘化贫困群体的有力手段之一。只要将底层人民困苦无助的生活归因于他们的懒惰、失败、游手好闲甚至“罪恶”,就实现了一石多鸟。

对于上层既得利益者来说,可以实现对工人阶级和中层阶级的“恐吓”,让他们遵循辛勤劳作以换取基本生活物资的游戏规则,持续不断地为资本创造收益;

对政府来说,这是维持消费社会秩序稳定的有力方式,将“领取救济金等同于承认失败”这一信念根植于普罗大众脑中,因此人人都为了不跌落那个可耻的深渊而努力奋斗着,尽最大能力不去碰这份“社会救济金”;

对于仍会因“他人受难”而道德谴责的中层阶级来说,将穷人的命运归因于自身的卑劣特质,可以蒙蔽他们身而为人的良知和同情心,从此心安理得地接受他人受苦。

那些接受福利援助的人无异于敲诈勒索,他们必定是失败者,由此社会的大多数人就可以把自己的幸运归结于节俭,把自己的人生看作成功的故事。通过对被排斥者的污名化,社会主流人群的真正或假定价值得到了强化:观察者通过构建他人来构建自己。

不安的“中产阶级”与“新穷人”

“真正穷困潦倒、难以自食其力的人,在政治上是少数,也因此微不足道。”

社会福利国家保障的是最底层的人民,但,在全民拥有选举权的国家,这些人注定也是极少数群体,“他们也几乎不会去投票,因此忽视他们的利益和意愿相对容易”。

那么在投票支持高福利国家体系的是哪一群人呢?答案是“中层选民”。

“他们距离极端贫困还有一段安全距离,甚至真诚地希望永远不要享受这种服务的人。”

——他们这样做是因为“缺乏自信”。

“运气使然,他们仍能自立根深,但他们怎么知道自己的运气能永远持续下去?他们所处的世界声名狼藉,因为繁荣是那么不平均、那么零散、那么不可靠。在这个世界上,最令人惊叹的财富会消失得无影无踪,无数更渺小、更脆弱的生命被拽入深渊。一个人需要如何足智多谋才得以安全度日?”

这不就是我们常说的不上不下,看上去日子过得不错,实则最没有安全感也最经不起打击的“中产阶级”吗?

我一直觉得在任何结构中,处在中间位置的人最挣扎痛苦。看上去他们既有向上游动的空间,也有随时跌回原地的可能性。因此夹在“欲求不满”和“恐惧焦虑”两股力量中间,永动机般辛勤奋斗着,维持着当下体面的、有选择权的生活。

消费者社会穷人的标志之一是“丧失消费选择权”。现代消费社会将人的成功和价值按照“消费选择权”的多样化来排序,于是“富人成为被普遍崇拜的对象”。

“富人普遍受人爱戴是因为他们选择自己生活的神奇能力(居住的地方、共同生活的伴侣),并能随心所欲、不费吹灰之力地改变它们。他们似乎永远游刃有余,周而复始,没有终点,未来永远比过去更精彩、更诱人。”

我一直觉得在现代社会,一个人的成功是需要参照物去衬托的。没有对比,富人消费能力的多样化也就无足称道。而富人阶级的生活方式和消费选择,作为某种社会标准与参照物,刺激着中产阶级甚至穷人纷纷效仿。

第二章《从工作伦理到消费美学》中有一个让人意外的发现:

“被西方世界广为赞誉的、获得最惊人‘经济成功’的国家,也是全球富裕国家中贫穷问题最怂人听闻的地方。联合国发展计划署撰写的最新《人类发展报告》发现,在所有的西方国家或西化国家中,英国的穷人是最穷的......在穷人变得更贫穷的同时,非常富有的人——那些消费美德典范,却更加富有。”

呵,万恶的消费主义陷阱。

曾经的“弱势群体”掌握话语权后,社会更公平了吗?

全书最让我印象深刻的片段,无异于对“平权运动”的观察。

所谓“平权”,是为那些社会边缘群体,遭受不公正待遇的弱势群体发声的运动,其目的是为这些群体追回丧失的基本权利。

书中的“平权运动”特指“在就业、晋升和升学方面优先照顾非裔和拉丁裔的运动”。他们过去在与白人的竞争中几乎没有机会。

曾经的“平权法案”(在作者写这本书的年份)帮助三分之一的非裔家庭年收入达到或超过美国平均水平。而25年前,这个比例不到四分之一。

“根据纽约大学法学院最近完成的研究,在3435名非裔法律系学生中,只有687人能只凭考试成绩进入该校。”

但是当曾经的“平权运动受益者”走出贫穷,获得了更多社会话语权后,他们会帮持自己的群体走出困境吗?

在里根-布什时代抗议平权运动的浪潮中,抗议者中相当一部分是非裔美国人,且数量庞大。因为“平权法案”的存在使“业已成功”的非裔遭受新的轻视和贬低,被认为“他们今天取得的成就来自于一种恩赐”,而非个人努力或天赋。

“这些受益者不愿承认他们之所以能有今天的地位,并不是因为他们像其他美国人一样发挥了自己的智慧和勤奋,而是因为得到了帮助。这是他们争取尊严无法回避的问题。”

他们宣称“自己之所以能取得今天的成绩完全依赖个人努力,如果他们做到了,那么其他人也可以,如果有人做不到,一定是因为他们不够努力”。

真的是这样吗?只要足够努力就可以改变命运吗?

原本发心是为了“消除社会不平等,帮扶弱者”的“平权法案”,最后得到的结果大相径庭:“在德克萨斯大学法学院,去年的非裔新生约占5.9%。今年,随着“平权政策”被取消,这个比例将降至0.7%。”

“获得社会帮助并脱离劣势地位的人,不仅失去了回馈的动力,而且变成了最强烈的诋毁者。从某种意义上说,“平权法案”培养的是自己的掘墓人。”

这个结果让我看到了人性中与生俱来的精致利己。越是资源紧缺、阶层流动空间拥挤的社会,期望“享受到政策红利的人帮扶同类”越像一个神话——他们不在自己成功渡河后斩段桥梁就已经是一种“宽宏大量”了。

当代打工人的命运:从“人的异化”到“过剩劳动力”

工业时代的到来意味着“工匠精神的消亡”。

资本的介入将人从工作中创造的价值与人的劳动力剥离开来,人也因此逐渐失去了工作中的创造力和自己掌控工作节奏的自由,逐渐沦为工厂生产线上的一颗颗螺丝钉,按照8小时工作制和双休制的节律维持着基本生活。

所谓“不工作是一种罪恶”的“工作伦理”也在这时逐渐植入人的意识中,为的就是培养更多主动、服从、勤劳的螺丝钉,为资本源源不断地创造更多收益。

当人开始被工厂异化,人从工作中获得的主体性和尊严也开始消失。两个多世纪以后,互联网时代的兴起,进一步将人异化成了包装精致的高级螺丝钉——更体面、更高薪,但支撑它运转的也是换汤不换药的一套逻辑。

在消费主义盛行的年代,“工作-消费-更努力地工作-更大手笔的消费”形成了一套自循环系统,人们越来越欲求不满,越来越无法享受延迟满足的快乐——别人家的草坪永远更鲜绿,远处的风景永远更诱人,富人的生活永远值得向往,向上流动的空间永远召唤着年轻人挥霍不完的体力与精力......

人就像燃料,在年轻气盛的那几年疯狂燃烧,直到资本发现过剩的劳动力再也无法创造更多的收益,反而制造了更大的亏损时,“雇员从资产变成了负债”。

裁员是一种必然,也是企业为了维持经济收益的新型手段,当企业因为大量裁员而遭受就业市场的谴责时,他们在证券市场的股价却疯狂上涨。

对于资本来说,哪里有利润,哪里就有企业:

“瑞典和瑞士合资的ABB集团宣布将削减57000名西欧员工,同时在亚洲创造其他就业机会......众所周知,德国在5年内失去了100万个工作岗位,德国的企业正忙于在东欧、亚洲和拉丁美洲建厂。”

西方社会在经历了几个世纪资本主义的洗礼后,“那些被资本主义生产方式耕耘过的连绵土地迟早都会枯萎,成为利益递减规律的牺牲品。”

而那些曾经盛极一时的劳动力转瞬成为了“过剩劳动力”,长期遭受着失业和阶层下降的困扰。那些仍坚守“福利政策”的国家呢,也面临着双重困境:“无家可归、一无所有的人蜂拥而入,资本蜂拥而出”。

这几年欧洲的难民问题,已经让很多欧洲政府不堪负重,也让本国民众的哀怨声日益增多。高税收、高失业率、住房紧缺、医疗资源紧缺、抢盗事件频发......

一边是作为社会共识的“人道主义”,一边是日益增多的难民人口、无法为社会创造经济效益的过剩劳动力......

一个残酷的现实是:经济和技术的进步,也使越来越多的劳动力不再被需要——“技术进步是以劳动力的替代和淘汰为标准的。”

生活在这个个体价值急需被重新衡量、新旧交替的时代,科技、道德、人文关怀、资本、政治、经济等各方利益纠缠在一起,作为时代浪潮下的普通人,我们能做些什么呢?

结语:

这本书其实并不好读,太多的陌生术语和晦涩翻译,但沉浸下来多读几遍,结合自身观察与经历去思考,也能渐渐体会到其中的深意。

如果说读完后我得到了什么有力的解决方案吗?其实没有。这也是大部分学术、社科类书籍的特色——它并不会给出一个明确的“指导方针”,更多是引发你深入、系统地思考。

给你一个新的视角去系统看待我们所生活的社会,只有知道“我为何会变成现在这样”,“社会为何会变成现在这样”,以及当下的自己在这个社会中所处的位置,才能离“盲目而无意识的生活”更远一点。

说到底,我们都是人生这张大网之下的一颗颗棋子,棋子的命运有时被下棋人掌控,有时在第一颗棋子下定的那一瞬间,就已经决定了。

而我想做的,是成为一颗拥有独立思考能力的棋子,能够从更宏观的角度去分析自己的命运。无论结局如何,至少知道自己是如何一步步走向那个结局的。

“人类一思考,上帝就发笑。” 但千百年来,人类还是孜孜不倦地思考着。

那么当一颗棋子开始思考,棋盘的结局会被改写吗?

林安,《只工作,不上班》作者/播客「逆行人生」主播/自由会客厅品牌主理人。

代表作「 100个不上班的人」,持续调研跟踪自由职业、数字游民、远程办公等生活方式。

微博/公众号/小红书/b站:林安的会客厅

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐