Matters新人打卡 | 原创小说《永远的兰经寺》

寫給Matters的序言:

馬特市的各位大家好!

初來乍到的小弟自我介紹一下:出生、定居在美國,但長在北京的福州人。正職是民族歷史研究員,但暫時辭了工,正在環游世界的路上(現在人在埃塞俄比亞/衣索比亞)。從小喜歡香港,平時聼廣東歌、看香港電影爲主,廣東(白)話講得比福州話流利。

七八年前開始有了寫作的習慣,什麽體裁、内容都有涉及,但寫的最多的是原創小説。之前,最常發佈的平臺,是個人的微信公衆號(現公衆號名稱:一个市民的自白)。但因爲個人政治立場原因,總喜歡在各種文體(尤其是小説)中加入涉及政治的情節。而因爲習慣於言論自由的環境,所以有時甚至與政治毫無關係的文章都會因爲一些莫名其妙的原因被審查系統刪除。

所以,我來到馬特市了。想了想,與其寫一個長篇的自我介紹,不如放上個人比較喜歡的一篇原創短篇小説作爲“新人打卡”。遲一些,我會將自己以前的作品和新的創作統統放到這個平臺上。希望大家喜歡!

簡單説一下這個短篇的創作背景:本篇寫於2021年6月4日,我在雲南省迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣做田野調查間隙。父母曾參與過1989年天安門廣場上的游行,所以一直以來”六四“對個人的意義都非同尋常,總會覺得需要在這一天寫點什麽。這篇小説的靈感即來源於此,只不過我用了一個”敏感話題“去影射了另一個”敏感話題“:我用了文革時期一個非藏人聚居區的藏傳佛教寺廟及藏族村落的遭遇,去講述在大離散時期如何去緬懷六四(2021年,香港維園第一次沒有了燭光)。

原文因發表在微信公衆號上,所以為簡體中文。聽説這裏有繁簡轉換,有需要的不要忘記用啊!

永远的兰经寺

By Jerry L.

注意:本篇内容除地点外均为虚构。

就算是在滇西北这样的横断山脉核心地区,我所去过的所有县城都很卖力地把自己修建在了平地上:不管是河流冲击下形成的谷地,还是群山之间蓦然出现的大小坝子。

只有维西县城是一个例外。说它在谷地吧,也可以算是:永春河由东南向西北缓缓流过,一路北上在白济汛注入澜沧江,而县城保和镇则在河的西南侧。但不得不说,永春河并不是一条波涛汹涌的大河,它的冲击力度并没有在这个地区形成坝区。相反,维西县城几乎是垂直地被挤在腊八山与永春河之间。想要在街道上散步?穿好登山鞋先,你不是在“走”路,而是在“爬”路。楼房间蜿蜒的小巷如此,多车道的主干柏油路也是如此。

清一色灰白的小楼错落的排布在各条路之间。拜这陡峭的地形所赐,别看整个县城高过六层楼的房屋屈指可数,放眼望过去,这一大群建筑物却也层峦叠嶂起来,有“摩天大楼”也有 “别墅小院”,乍一看,竟把这县城直接“升等”成为了一座规模不小的城市的CBD。要不是建筑样式与颜色种类过于单一,欸,还真有点像。

地理上的局限导致这座县城的发展不得不“溢出”到周遭的村落。紧邻保和镇的本村与老好村早已成为了县城“不可分割”的一部分,但这个贪婪的县城并不满足于此,新县城与各个行政机构都搬到了东南的兰永。

为了一睹新县城的“风采”,我从(老)县城一路步行,从伫立在山顶、随眼眺望就看得出来是崭新的“古迹”文昌塔下经过,穿过了充斥着外地口音的老好村。过了尽头的十字路口,竟仿佛跨过了一个世纪:一侧还是先前所描述的灰白、尘土遍墙的平房,另一侧却是青砖白瓦、洁净如新的联排公寓。整齐、明亮的方格玻璃窗与平整、复古的石砖人行道之间,是一串如同复制粘贴的仿古屋瓦之下的各式店铺。最显而易见的变化便是马路了:六车道的康庄大道,与两侧的人行道之间和两方向车道之间都栽种了绿化带,而它的柏油也不像老县城混着泥灰的柏油,是那种黑得发亮、假如我开车来都不舍得走的柏油。唯一不变的,则是同样陡峭的道路和随之层次分明的房屋。

起初漫无目的的“爬路“,之后觉得还是“做点事情”好,便去寻找县政府在哪里。一路沿着三江大道南下,没爬多久,县政府便映入眼帘。好一座气派的大楼,却和周围的建筑格格不入:仿佛人民大会堂的复制版,正正方方的浅棕色楼,如同一个巨大的棺材,躺在被绿化带包围的方格路网之中。甚至连象征性的民族图案装饰面子工程都不做了。

端详了几秒钟,注意到了大楼旁竖在路边和隐秘在树丛中的监控摄像头,意识到“不可久居”,便决定走回酒店。但就在我正要往回走的时候,天空中飘来了一股泛着烧焦味道的脂香。这种味道虽说将一滴一滴的油化成微粒顺着风飘到我的鼻中,却丝毫感受不到腻。而那层油上兴起的焦,仿若将嗅觉一路带回了这片土地使用公元纪年以前的时候。

是酥油灯的味道。我认得这香味,因为三年前,在安多热贡的隆务大寺,这相同的香味,环绕在一位黄教最高的上师照片周围。虽说有些年月了,但酥油灯这特殊的香味,一旦闻过,便很难忘却。

是谁在这毫无古宗人(云南人对藏族的称呼)的维西点起了酥油灯呢?我决定顺着香味,寻找一下来源。它还在三江大道的更上面,于是我一路爬到了它的尽头,眼前是一个丁字路口。横在我面前又是一条宽敞的大柏油路,而面向我的一侧,被蓝色的施工铝墙包围。而香味指引我要往右前方走,也就是说,它是在这一片铝墙的后面。

过了马路,沿着铝墙的边缘,像一只狗一样靠鼻子引路,终于找到了一处缺口。挤身钻进去,墙里的世界“别有洞天”:依旧是一片斜坡之上,但格外的空旷。四五栋一两层的民居随意的分布在这片由深绿的灌木、浅绿到浅黄的杂乱草丛、混着几块生锈铁块的砂石堆、闪着就要变成灰色的银光的铝合金堆构成的山坡。这片山坡之后,有一大排红白相间的建筑物,它们的前面有一座红色的大门,上面写着“维西傈僳族自治县第三中学”。

再次仔细嗅着那香味,它好像是在这中学与其中一栋民房中间传出。我翻过这片建筑工业废墟,穿过一小片灌木,走到了这栋民房的后面。终于发现了这香味的源头了:一个老人,正坐在一块废铝皮上,身前点着一盏酥油灯。他戴着迷彩帽,脸上的皱纹深到在褶皱间的泥垢衬托下已不觉得他的皮肤黝黑了,他穿着普蓝色夹克,双手合十,但每一根手指都变形了:有的手指不规则的肿大,有的则扭曲地弯着。他嘴里念念有词,目不转睛地盯着眼前的酥油灯。灯架是黄铜做的,宽大的底座和更为宽大的灯座之间仅靠一个细细的颈连接着,却丝毫没有不稳定的感觉。灯座之上,黄白黄白的酥油之上,飘着一层半透明的油脂,而它们一起包围着一缕白色的灯芯,燃烧出红蓝色的火焰。但火焰烧得并不高,再往天空中去的,便是带着几乎看不见的灰色的烟,而传到刚才我所在的县政府门前时,则完全无法通过肉眼辨认出了。

虽然只是在这荒郊野外,但眼前的景象产生了一种莫名的肃穆感,让我不敢打扰老先生,只好站在一旁,看着他和他的酥油灯,任由灯香从鼻腔充满我的肺部。耳边,除却风打到灌木的声音之外,只有老先生嘴中诵念的(我猜是)经文。

这段经文似乎结束了,他停了下来。虽然我在这里已站了半晌,但他只有在停下来后才察觉到了我的存在,看向了我。

“欸,小伙子啊,你在这里做什么?”来了云南一段时间之后云南汉话我还是听的比较懂的,只不过他的鼻音更重,口音更浓,让我好不容易才听出他在问什么。

“我闻到了酥油灯,就顺着味道来了。”我用我蹩脚的云南话回答他。他点了点头,嘴的两侧朝着脸颊两旁的皱纹上扬,笑了笑,露出了就要与他的肤色一致的颜色的牙齿。

刚刚脑中无数的问题此刻恨不得全部拍到他的脸上。但我知道,需要一个一个问。

“老倌啊,您为什么要在这里点酥油灯啊?”

听到这个问题后,老先生笑着站了起来。与其说“站”,不如说保持着头先的坐姿向我走来——他的背一直驼着,却并不需要拐棍。“年轻人就是年轻人啊,我来给你讲一讲。因为这里以前是一座寺庙!”

寺庙?别说寺庙了,这里甚至连一栋古建筑物的地基都看不到。

“是什么寺庙啊?是古宗人的?”我依靠酥油灯推断。

“诶对对对,小伙子,你真聪明。是我们古宗人的。在我小的时候,这里有一座好大好大的 戛玛噶举教(作者注:藏传佛教白教/噶举派支派)喇嘛寺,汉名叫兰经寺,古宗话是‘扎什若登林’。特别大,特别壮观的,就山门前面的那个四大金刚,腿有两棵树那么粗,我们小的时候,可是经常爬上去玩哩!”

我的重点永远都和民族有关:“您是古宗人?这里还有古宗人?“

他仍然慈祥地笑着:“对啊,我就是古宗。

“小伙子我跟你讲啊,这个永春河两岸,在很早以前,都是我们古宗人住的地方。而后来,木天王麾下的纳西人征服了这里,尔后这周围的纳西人就越来越多,像我们则那村,现在就都是在讲纳西话哩!但你要说他们是纳西人,血统上到也不一定。有不少‘纳西族’其实是我们古宗人变成的。则那村的各种风俗,现在还有至少一半都是古宗人的呐!这就是证明!”

“那您会讲纳西话吗?”我问。

“我啊?哎哟,现在只会讲纳西话咯!小时候还学过古宗话,但后来就忘咯!诶小伙子,你想来我们村看看吗?”

他这么一描述,我的确对则那村产生了好奇。好巧不巧,有一辆的士停在了铝墙的缺口处。我连忙大喊一声“师傅等一下!”,捡起地上的酥油灯,和老先生一起上了车,但心中留下了“为什么会有人变成纳西族”以及“为什么会把母语忘记”的疑问。

在车上,他讲起了兰经寺的来历:“我阿祖跟我说,在很久以前,这里是没有寺庙的。有一天,一座印度的戛玛噶举教大寺着了大火,那火烧得好大好大,一直烧到九霄云外。它烧掉以后,那里就再没有我们教的寺庙,也就没有信众哩!

“但天神自有祂的留低。整座大寺,只留下了一座佛像,但这尊佛毫发无损,完全没有被火烧过的痕迹。这个火啊,那么大,那么猛烈,把这尊佛像直接冲上了云端,然后,就是这么巧,落到了永春河边的这个地方。木天王听说了这件事,就从丽江派了些工匠,和我们这些本地的古宗人纳西人一起修建了这么做寺庙来供这尊佛。就是因为这座寺庙的神奇,这里的喇嘛佛法非常高深,甚至卫藏的四宝法王也专程来过这里参佛哩!这座寺啊,可是所有永春河一带的人,不分民族的信仰核心。它越扩越大约扩越大,在被砸了以前,可是连布达拉宫都比不上它呢!”

“那它是什么时候,为什么会被砸呢?”

我的这个问题让刚刚还十分健谈的老先生垂下了眼皮。过了一会,他才缓缓地说:“小伙子啊,等我带你到我家里,我再跟你讲。”

车跨过了永春河,很快就开进了则那村。虽说也算是被县城吞噬的村落之一,但这里却和本村或老好村都不一样:灰白的县城平顶小楼不见了,取而代之的是一栋栋一两层、倾斜屋檐、纯白墙壁的小院子,墙壁的顶端画着水墨式装饰。除却空白处写的纳西东巴文以外,整个村落与大理洱海畔的白族村别无二致。

车子在老先生的指引下停到了他们家门口。光是门,他们家就在几乎是千篇一律的房门中鹤立鸡群了:门檐下的梁用蓝黄色做了粉刷,梁前挂着一排七彩、写满古宗文的横幡。门没有上锁,推开门,走进屋苑,竟看到更灿烂的景象:所有能看到的房屋都是用赤红的木头建成,而在窗户、房檐、甚至是走廊栏杆上,都雕刻着各式各样的莲花,并用缤纷的颜料染色,古宗文横幡则随处可见。其中一间屋子的外面,立着一台六边形、漆木、雕刻着龙和莲花的龛,龙的“身”前有一个香台,“身”后则用帘子遮盖着什么东西。

仍然驼着背,老先生一步一步慢慢地走到了龛前,用那双畸形的手拨开了帘子。里面是一尊用金哈达包裹的佛像。那尊佛像不算大——更准确地说,小到它外面裹着的金哈达把它足足撑大了两倍。佛像的五官不太清晰,我除非触摸,否则无法凭借我的知识储备来判断它是什么佛。但从这尊佛的待遇来看,我应该是不可能摸的。

在确认我端详了足够长的时间后,老先生放下了帘子,双手合十了一下,然后转过头,叫老伴拿了两个板凳。

“小伙子,别看这个房子看着很新,这里可是我们的祖屋。而这间房子的位置特别好。你看这个房间的后面了吗?——”我顺着他的手指看去——“这间房的后面,就是赵王爷的官府了。”

“赵王爷是?”

“哎呀小娃娃,你真的是什么都不知道。这个赵王爷,就是他们汉人说的我们这里的土司之一。他们家的祖上,就是木天王派过来管理这个地区的。而我们怎么能住在他们家旁边呢?因为我们家祖上,按照现在的话说,是赵王爷的老师哩!其实我们则那啊,以前出过很多喇嘛的。不过只有我们这家,是在给赵王爷做喇嘛的。厉害吧!”

讲到这里,老先生可是眉飞色舞了。但他顿了一下,两个眼皮又耷拉了下来。吞了一口口水,他继续道:

“可是你说,我们的这个教,就是逃过一劫又是一劫。六十多年前,汉人来了,先是把我们的寺给抢走了,变成了他们的一个什么学校。然后,然后,就是那年……”

他那苍老、低沉的声音中混杂了婴儿般的啜泣声,被眼皮将将覆盖的双眼晶莹着闪烁着泪光。

“就是那年。到今年……五十五年了,嗯。他们那群穿着绿色衣服绿色帽子的汉人,拿着斧头、锤子、火把,对着这么大一座寺,不分青红皂白的一通乱砸。那金子做的佛像啊,那颜色那么鲜艳的壁画、唐卡啊,全都倒了,没了。对啊,这么大一座寺啊,他们那么群人,竟然全都砸了!

“砸完还不够,他们又用火把点燃了剩下的酥油灯。那这么大一座寺啊,又变成了火海了!就像它前世在印度的那座寺一样!这么大一座寺啊,实在太大了,这火烧了十几天,还是没有烧完。这群汉人怎么办呢?他们开着拖拉机,开着推土机,又在这边碾压来,碾压去,碾压过那残存了半个脸的佛像,碾压过那还没烧烬的酥油灯,碾压过那仍然顽强挺立的断壁残垣!”

说到这里,他的老伴递给了他一张纸巾。擦了擦眼泪,喝了一口茶,他继续道:

“但这还没完呢。这些汉人可聪明了。他们把我们流传了几百年的经书留下来了。但他们做什么用?把他们堆在仓库里。这里冬天冷嘛,他们就把这些经书拿过来,烧了,用来取暖。这么一张一张,一张一张的烧,十年之后,几万篇的经书,一页纸都没剩下啦!这些经书啊,那个纸啊,可是上等的好纸,几百年前先师写下的文字,没有褪色。它们没有被时间打磨掉,但却被那火吞噬掉了。唉!”

“那您还记得上面的经文吗?记得的话,写下来也可以留下啊。”

“哎呀小伙子,这就是我现在要跟你说的了!他们对人,和对这些物体可是一样的狠呐!我的阿祖是赵王爷最后一个喇嘛师傅,他们来了我家,在我们全家人面前,把他活活的打死了!但他们当时不是‘诛九族’嘛,我们全家人也被拉出去游街、戴帽子。全村的人,当时哪管你多年来的邻里之情啊,打我们那叫个狠呐!我当时才二十岁出头,被从学校里揪回则那,打得,打得……”

我看到有几滴泪水递到了地板上,他连忙用手揉了揉眼睛。看着他那双畸形的手,我明白了这双手经历过了什么。

“除了打,我们也不能再说古宗话了!那一阵子,村里只能讲汉话。这十多年熬过去之后,其他人又开始讲纳西话了,所以我纳西话还是会讲。但古宗话、古宗文?长时间不讲,彻底忘了!”

说到这里,他捡起我刚刚放在地上的酥油灯,把它放到了龛前。

“那……那整座兰经寺,就什么也没留下了吗?”

他摇了摇头,指着龛里的帘子,说:

“小伙子啊,这尊佛,是我阿祖拼死拼活从寺里拿来的。最后一尊佛,就在这里了!”

“为什么是这尊佛?“根据老先生的描述,这座曾经的大寺里一定有很多比它更大、更精致的佛。它有什么特殊的?

老先生含着泪,笑了笑。

“因为它是希望的化身。希望在,一切都在。“

我恍然大悟。

他似乎看懂了我的神情:“对,小伙子,就是你想的那样。它是那尊从印度佛寺的大火中飞到这里的佛像。”

“但那几年的事情之后,没有人想要重建兰经寺吗?”根据我在其他地方旅行的经验,很多在那段时间毁掉的庙宇,都在之后重建起了。

“哈哈,小伙子,可能想的只有我一个人吧!老一辈的喇嘛要么斗死了、要么老死了、要么去康区、安多、印度了。留下的这些小娃娃,哪里有记得这大寺的!而且我们这里不算古宗地区,后来的管事的人哪里会有兴致在这里建个寺把这里‘古宗化’?哈哈哈哈!”

老先生的这些话,让我陷入了一种莫名的悲伤:如他所描绘的那么雄伟的一座寺庙,凭什么要落到这个地步?难道,它昔日的荣光,永世不得重现?

反倒是老先生开始安慰起我了:

“小伙子,不要太悲伤啦!我来告诉你,兰经寺去哪里了!”

说罢,他伸出手掌,环绕了一圈这个屋苑。他掌心对准的地方,那些彩色的浮雕和横幡仿佛更增添了些鲜艳,粉色的莲花更在阳光的反射下,仿佛跳出了浮雕二次绽放。

最后,他的手掌落到了龛的方向。阳光这次则在经过树枝的过滤后让这帘子两旁的木龙身上金光粼粼,在风的吹拂下竟有了律动,好像他们正盘旋在帘子之外,守护着这尊多灾多难却永远大难不死的古佛像。

“这里,就是兰经寺了。就算是我不是喇嘛,也已经没有了古宗名字,不会讲古宗话、认古宗文,我也每一天,都在这尊佛前点上酥油灯。只要我的记忆还在,酥油灯的香气还在,兰经寺和关于它的一切就还会在。”

此刻,老先生眼中先前的泪水奇迹般地不见了。在这酥油灯复古的香气熏陶之下,他脸上的皱纹竟仿佛也平滑了一些。

“为什么这么说呢?”

“哎呀,小伙子,这你就不懂哩。小的时候,我看着这么大一座寺,哪里觉得它会没有掉?肯定觉得它会存在到轮回的尽头嘛!但它当时再怎么风光,最后不也毁灭到渣都不剩了?但这大寺的过去与被捣毁的过程,我可是记得一清二楚。而这个记忆,他们怎么毁灭?就算我肉身被他们折磨得不像个人样,我的记忆不还在嘛!我自己如此,这大寺不久也如此了吗?就算它的‘肉身’已经完全找寻不见,只要在今世还有一个人记得,那这个人点的酥油灯,就是在为了这大寺的记忆而点,这尊古佛像,就不仅仅是一件古董,而是远古的佛法的最后延续。兰经寺,可还活在今世哩!”

“那您今天为什么去了兰经寺的旧址点灯?”他刚刚是说“在佛像前”,但我今天可是在兰经寺旧址前看到的他。

他又咧嘴笑了笑,指向了挂在外墙上的日历。这个六月初、夹在三号和五号间的日子,是用血红的颜色书写上的。

“小伙子啊,今天,是旧的兰经寺最终倒下的日子。那最后矗立的几块墙壁、几尊佛,就是在今天被碾压成碎片的。

“所以,每年的今天,是我唯一一天不在龛前点灯的日子。只有在那曾经的希望面前,才能够离那些远去的光辉、逝去的殉道人,更加接近,才能够让这靠记忆与香火延续的兰经寺,仍旧活在它曾建立的地方。”

他抬起眼皮,望向曾经的兰经寺的方向。太阳就要落山,正在用它最后的光芒努力照射到苍穹的每一个角落。那兰经寺的方向恰好飘过了几片云,在这落日余晖的反射之下,每朵云都镶上了金边,并向那片山坡射出黄金、灿烂的光辉。

这也证明时间不早了,我还要回县城。向老先生表示了要走的意愿后,他和老伴说了几句纳西话。随后,老伴走进房间,又拿了一盏和龛前的酥油灯一模一样的灯架出来。

“小伙子啊,跟你讲了这么多,你能帮我个忙吗?我把这个灯架给你。就算你离开维西,平时不去点它,也没事。但我拜托你两件事:

“首先,求求你也能记住五十多年前发生在这里的事,好吗?“

我点了头。他也点了头,继续说:

“还有,每一年的今天,不论你在哪里,都要点一盏灯,好吗?是不是酥油灯都可以。”、

我又点了点头。

“那,老倌我走了啊。”

“好。不要忘记,不要忘记,记忆,就是永远的兰经寺。记住这句话,小伙子!”

老先生弯着腰,一路送我到房门前。沿着巷子,我一路走,一路回头,看到他仍旧站在门口,看着我和我手中的灯架。

就算是我走到巷口,仍仿佛听到他的话语:

“不要忘记,不要忘记,记忆,就是永远的兰经寺……”

这句话,与他刚刚告诉我的回忆编织到一起,系在了灯架之上,让这本算轻盈的物件愈发有了分量。

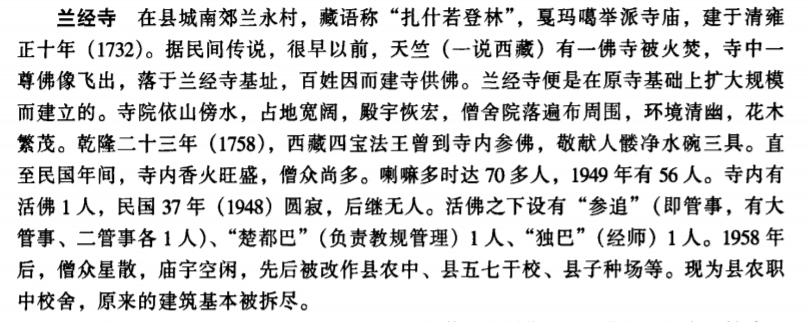

跋(摘自《维西县志》):

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!