新亞研究所圖書館的文化遺產保護

文|陳慧寧

土瓜灣農圃道的新亞中學內的新亞研究所,自1953年成立起,一直以「誠明」心性之學,作為個體道德修行的目標,逐步邁向聖賢之路。錢穆、唐君毅、牟宗三、徐復觀,甚至去年逝世的鄺健行,諸先生在歷史裡的生命個體,以「明」追求真理,以「誠」實踐崇高的道德精神。他們的道德生命兼備時代性與學術性,在香港這彈丸之地,傳承發揚了宋明書院的精神涵養。而圖書館保存的文獻遺產,不僅僅有古代的線裝書,顯然,近現代學人的學術著作更是重要的庫存。

新亞研究所圖書館的兩層樓的典藏並非浩如烟海, 然而它能吸引着每一個進入書庫的讀者,參觀者甚至會感覺到在這裏的文化氣息與時代的接縫,其所藏之書,均為一個時期文化的烙印。以藏書閣為例,館藏書近十三萬冊之多,集合文、史、哲及藝術的中文書,當中有8000多本是線裝書,分1120種,而罕有的珍本也有不少。但多少年過去,最近才得到專業書籍修復師的指點,使一些珍貴的古籍重見天日。

古籍圖書是圖書館文化遺產中分量最重的一塊,如何認識古書之美、圖書之美,是理解、認識遺產價值的重要環節。談到古書形態,有識之士大多認為藏書先得識書,識書先得品書。

事實上,一紙題跋,萬千情意。字裡行間,或記載善本流傳的路徑,或說明修復殘卷的艱辛過程;或描繪圖書的價格、紙質與行款,又或記述創作題跋的境況與感悟。如此種種,既不枉費前賢的傳承,亦點燃後人翻閱的契機。那在書籍流通過程中,其間蘊含各種「新」、「舊」的轉變,自上世紀五六十年代的重要藏書家和出版家,從經眼、收藏、校勘、輯佚、序跋、校注、彙編、出版書籍等活動。這些學者或文人,平生埋首書堆,有的強調書籍「裝潢」的必要性。進一步言,書不裝潢,則易破葉斷線,甚至影響閱讀的感受。有的每得一書,即付匠人裝飾,實現「今日得,今日裝」。裝訂時不重華麗,但取「堅緻」和「整齊」。

書本身所負載的文化和歷史的傳承,被時代反覆沖刷折裂,古籍的存在卻依舊代表著信息和見證。從文化的歷史長河看,新亞研究所圖書館確實為遺產的保存盡了很大的力,有以下三方面可圈上一筆:

一是它的古舊。 一所仍保留五零年代特色的私立大專學術型圖書館和全港唯一迄今尚使用目錄咭片來作主要檢索系統的學校圖書館。粗笨且重形的鐵書架、藏匿柱身內的運書糟、小小木矮櫈腳踏,獨立窄身螺旋鐵梯等。它本身已具備博物館的條件。

二是它的融萃光芒。實際上圖書館是一個放大了的藏書家,成為藏書樓。這裡蘊含有先哲師生的學術文化傳承,構建了研究學術的時代風範和成果,凝聚為真理奮進的新亞精神。

三是它的文化重量。圖書館中匯聚珍稀的典籍, 都是不可再生的文化資源,就是因着這些特質和秘藏的遺產,讓人思接千載,使它隱處在一所平凡的中學校舍中,鮮為人知曉又罕見的文化瑰寶。

新亞研究所圖書館藏書與狀況

新亞研究所圖書館現在位於新亞中學圖書館右側。一樓入口處是流通處,是研究所同學借書還書的地方,進入走廊是辦公室。走廊一旁是玻璃櫃,櫃內藏有歷屆碩士、博士畢業論文;80年代以前的論文均是手寫,這批論文的撰寫人,大部份已成為教授或學者,有些甚至已離世,因此這批手搞論文甚為珍貴。從走廊再走進去,便是藏書地方,首先看到的便是線裝書,館藏的線裝書較為珍貴的有:《明實錄》(南監本)、《魏書》(明版)、《張太岳集》(明版),《古逸叢書》、《四庫全書》珍本初集,《大藏經》、《道藏》、《百衲本廿四史》(連箱)等等。線裝書庫後面,便是牟宗三先生紀念室及參考書室,最末端是期刊室。牟宗三先生紀念室內藏有牟宗三先生的手稿真跡及影印本,還有《哈佛燕京學社文獻引得》。凡此種種,均是珍貴難得的文獻。

二樓主要是藏有以文史哲為主的洋裝書(平裝本或精裝本),後排是外文書籍。洋裝書中有不少是叢書,例如臺灣文海書局影印的《近代中國史料叢刊》,華文書局的《萬國公報》,商務印書館出版的《叢書集成》等等,相當齊備。近書庫處藏有東南亞資料,包括地圖、論文、東亞國家的書籍。這些書籍大都是60年代陳荊和先生成立東南亞研究中心時使用過的,假如能作一番整理,極可能找到珍貴的資料。二樓最前端有一房間,是唐君毅先生紀念室,內有唐君毅先生的藏書,唐先生畫像,以及唐安仁女士贈送的唐夫人琴檯和專用坐椅;更有唐夫人的墨寶,吳俊升先生親撰紀念唐先生的墨寶。書庫位於二樓的末端,藏有馬木先生的藏書(每本書均有其鈐印和編序),以及研究所出版的早期學報。

新亞研究所於上世紀五十年代在教師的編制、課程的安排,漸上軌道,投考者日眾,到1957年更有外籍學生入所就讀。而各界對研究所的動態也愈來愈關注。《新亞研究所概況》每學年出版一期,內容為介紹研究所的行政組織、教務制度、課程編排、畢業生論文目錄與圖書設置等,可供關心新亞研究所人士及投考學生作參考之用。

另外,新亞研究所圖書館有《研究文獻類目》,出版於1965年1月,封面由創辦人錢穆先生題字,收集新亞研究所十年來導師與研究員、學生論文、講演及月會報告諸項篇目,彙編成冊,分總目、分類索引兩部。總目分論文、講演、月會報告三種。此為導師與研究員生個別研究之成績紀錄,編排以人為主。分類索引則就篇目內容加以分類,首為一般通論治學方法與研究途徑。次為中國思想,三為中國歷史,附東南亞史,四為中國文學,附文字學。共二百三十篇目,作者百人,為研究生之研究內容,藉此可見一斑。

新亞研究所則著重於藏書空間的維護與設置。關於藏書樓的選擇,以寬敞、乾淨、通風,採光佳為宜。至於書籍之陳列,牟宗三先生的紀念室,空間雖小卻明心見性;迴旋樓梯上到二樓的唐君毅先生紀念室,寬敞的地方,羅列了唐先生的藏書。圖書館的中央有朱熹的書法「靜神養氣」的橫幅,傳承發揚了宋明書院的精神涵養。為保護善本,經、史、子、集、叢書五類之外,宋元舊刻、精校名抄又別為一類。書櫥的尺寸,則分為一般規格與特殊規格,不論撰人之先後,分別置放先賢學人和當代學者的全集、別集。

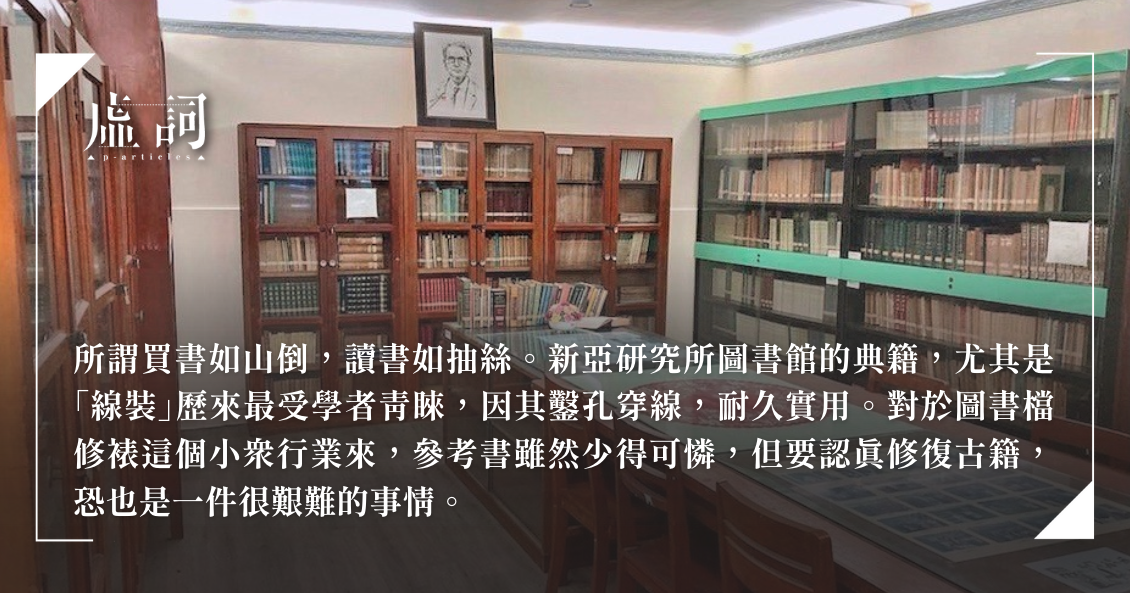

所謂買書如山倒,讀書如抽絲。新亞研究所圖書館的典籍,尤其是「線裝」歷來最受學者青睞,因其鑿孔穿線,耐久實用。對於圖書檔修裱這個小眾行業來,參考書雖然少得可憐,但要認真修復古籍,恐也是一件很艱難的事情。

2018開始,圖書館得到義務人士協助圖書館整理館藏,重新檢視一樓線裝書的狀況,核實統計庫中古籍,數目逾一千一百餘種,四萬多冊。其中發現了不少晚清及民初難得的珍本,如沈燕謀、陳慶保、汪希文等藏書,也有來自之江中學的藏書,前港督葛量洪爵士的藏書等等。檢視過程中,又發現了一些著名學者的贈書,如徐復觀先生藏書(日文書內多有其手跡)、會計學先賢楊汝梅先生藏書、教育家何佟德馨女士藏書和歷史學者周啟榮先生藏書等等。

縱使研究所書籍有各種不同的樣貌,可以看到圖書館與文化遺產保護的關係。圖書館是社會存在的反映,是精神需求的反映。它聚集著浩翰的圖書,起著信息的交流、知識普及、文史哲研究的中介作用。這些過去各類的文獻,在歷史的長河中演變至今,電子閱讀逐步替代印刷圖書的閱讀,圖書館也開始了收藏的結構性調整。紙質圖書終究會變為一種遺產。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!