碎念絮語(二)

Hello Matters!

度過了不是那麼順利的一個月,「舉報」風波、車胎爆炸、貓咪嘔吐...與此同時,這段時間在心態上的起起伏伏一度讓我在清醒的時候擔心自己走上抑鬱的道路。會突然沉默、陷入悲傷、思想停止,卡在那個微妙又極端的負面可能性中無法自拔...從朋友的視角來看,我會在約定好的時間地點上突然消失,只在微信上留下一句「我想一個人呆著」。

實在抱歉。

好在都過來了,似乎周遭的事物都回歸平常,心境上也愈發趨於平穩。後知後覺的反應過來,雖然嘴上不願意承認,但原來自己是一個如此容易受到環境影響的人。無意去記錄究竟發生了什麼,按照「過來人」的說法,這樣的事將有可能伴隨在我職業生涯左右(如果不轉換跑道的話),且過往其實已發生過只是我不自知罷了。震驚也好無奈也罷,好在都過來了。

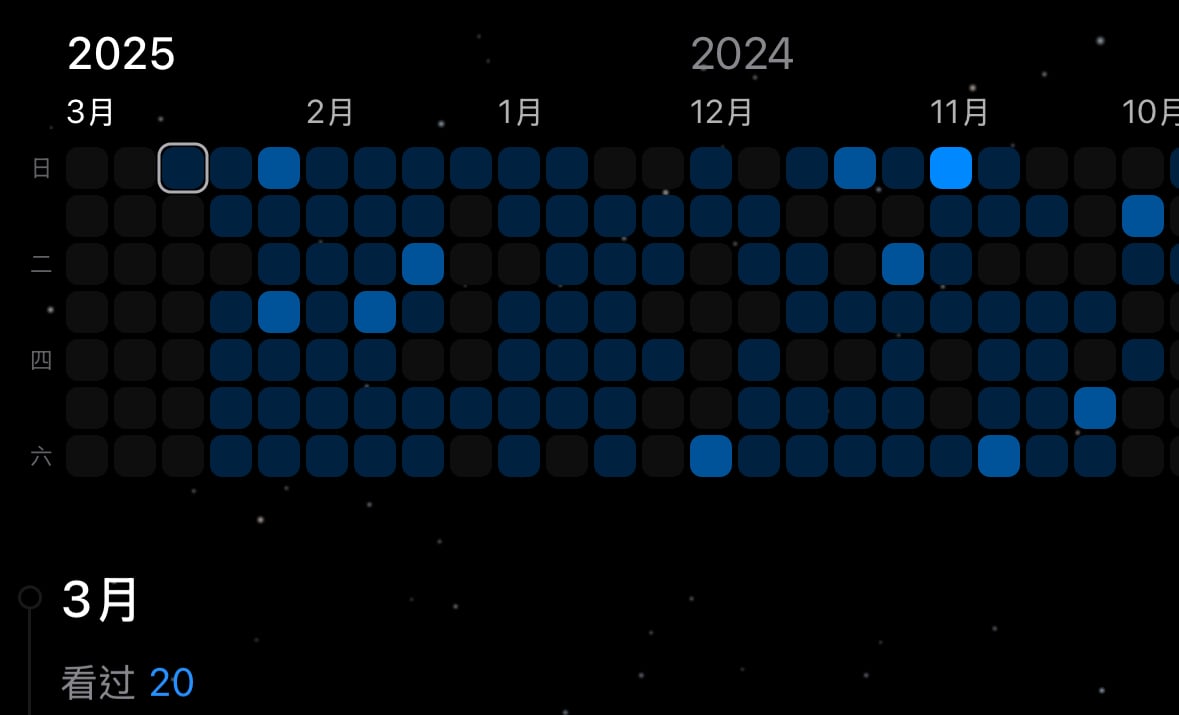

朋友說,「亂想的時候多看電影」,她說的對。與其讓自己在混沌的想象中咎由自取似的往下沉,還不如把自己拋入其他人的世界和故事中去。正如楊德昌所言,「電影發明之後,人類的壽命至少延長了三倍」,那些是在影像中才能感悟的光景。猶如《艾諾拉》(Anora)的轉瞬即逝,或似《粗獷派建築師》(The Brutalist)的長路漫漫;動人心弦同《我們還有明天》(There's Still Tomorrow)般那樣,又好比《我的完美日常》(Perfect Days)的細水長流。坦白講,最近好奇如果能和《米奇17號》(Mickey 17)一樣死得循環往復將會如何,起碼能回答上「那到底是什麼感覺」這樣的問題?人生嘛,能夠從被延長的時光中竊取一些部分真正意義上的佔為己有,應該也很不錯。

從去年開始嘗試恢復重新養成觀影和紀錄的習慣,2025年迄今已看完81部(包括短片)。暫時沒有停下不看的打算,也開始基於「看」這件事去做後續的規劃。如果有可能,希望4月能抽出時間感受香港國際電影節(HKIFF),5月能順利到金門看婁燁的《頤和園》(Summer Palace),6月的話則是上海國際電影節(SIFF)……必須說這樣的安排於我而言有些過於理想化,朋友得知5月安排的時候更是直截了當地發出「你還敢去看」的質問。

去啊,為什麼不去呢?

希望還能有勇氣去勇敢。不管生命怎麼被延長或者縮短,反正人生都只有這一次,橫豎都是得過來了的。那就盡人事聽天命吧。雖然可能最終的結果都是「沒法做」或「不能做」,但在「敢想」和「不敢想」之間,我還是希望自己能堅定的對前者抱有期待。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!