記者與網紅的靈魂交換

斯斯有兩種,網紅何止兩百種。

安哥,愛莉莎莎,眾量級,牙醫史書華,亞亞,蔡潔米,欸你這週要幹嘛⋯⋯,過去一個月,至少就有這些網紅爆出爭議,他們逐漸取代演藝圈,成為鎂光燈下的八卦話題。

然而,這些大大小小的名利心機,能代表網紅文化的全貌嗎?

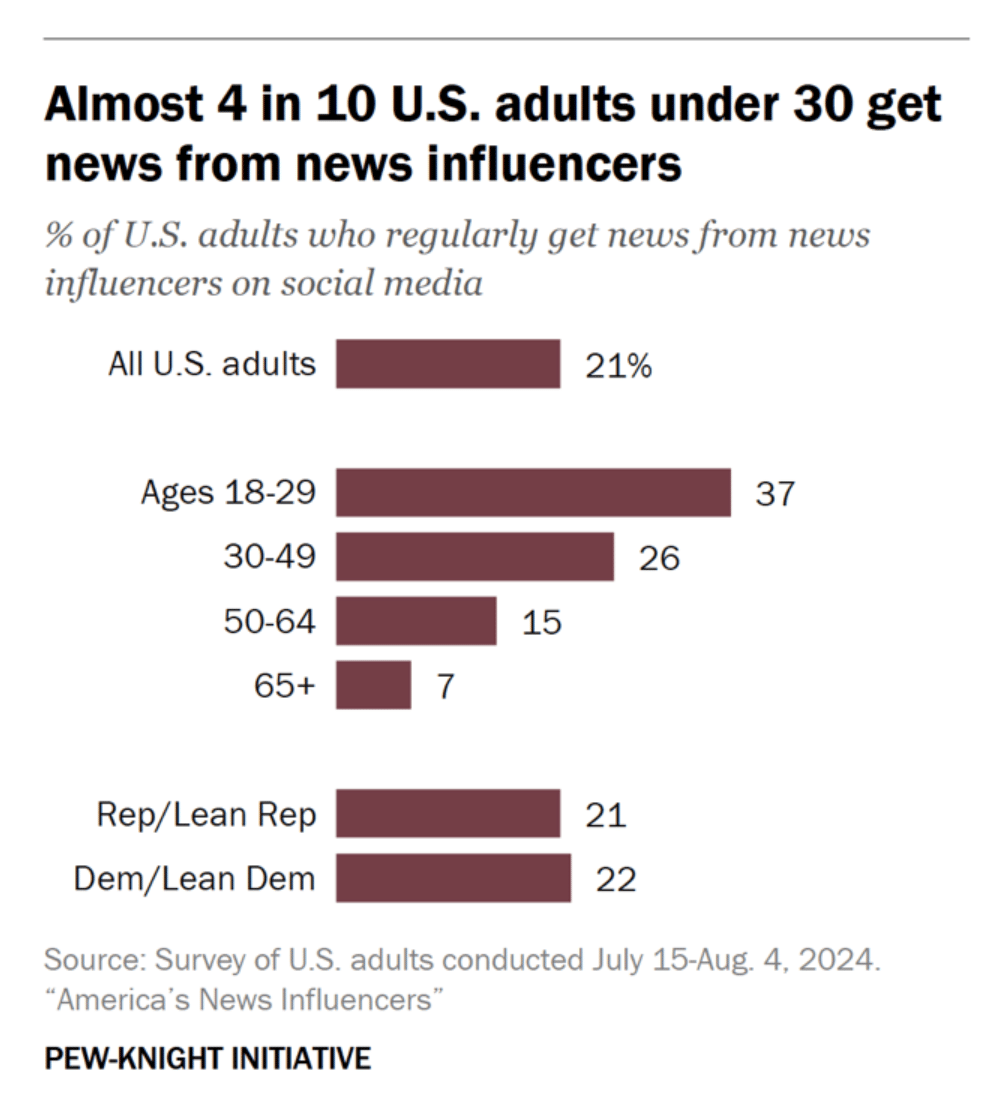

無論你是否喜歡,網紅也逐漸掌握新聞媒體「議題設定」的能力,近期如:錫蘭揭發某些心靈課程的陰暗面,八炯炸開中資收買台灣網紅的政治火藥。

另一方面,無論你是否喜歡,專業新聞人開始向網紅學習,拍短影音,錄Podcast,經營新聞信社群。不只台灣,國外更積極:

●「美國新聞學會(American Press Institute)」正與奈特基金會合作,探討地方媒體如何與網紅合作,深化社區互動。已有六家新聞機構參與,透過公共價值的溝通,他們賦予這些網紅另一定義:「可信賴的傳播者(Reliable Communicator)」)。

●《洛杉磯時報》聘用抖音網紅V Spehar,協助建立該報的短影音團隊,V Spehar以「躲在桌底下播報新聞」的特異風格爆紅,有350萬粉絲。

● 72歲的諾貝爾經濟獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman),去年自《紐約時報》專欄作家一職退休,轉身在新聞信平台Substack創立社群,會員每月收費7美元,目前,試閱與付費訂戶共27.5萬人。

網紅已是當代難以忽視的傳播現象,順帶一提,「網紅(Influencer)」一字源自行銷界,在不同語境與案例中,有時可代換為「自媒體」或「內容創作者」。

元月初,曾任網路媒體 Vox 副總裁的Liz Kelly Nelson發文,題為「2025 年,誰有資格稱為記者?」,引發不小迴響,主要論點如下:

一、過去,將「專業記者」與「網紅」視為對立概念,是出自新聞業消失的恐懼,而非理性現實。只要發表的資訊或論述都基於事實,前述兩者的工作內容並無不同;

二、「專業養成」與「可信度」等新聞價值仍然重要,然而,無論是網紅,或依循「創作者模式」的記者,累積信任的路徑已與過往不同。他們更依靠個人信賴,而非機構信賴,他們也更需要塑造獨特風格與親密感;

三、新聞業正在發生巨變:更加個人化、更互動、更依賴社群平台。她主張,新聞機構必須快速適應變革,與新興的內容創作者模式共存,並確保新聞的專業性、準確性與公信力不被削弱。

她寫出我好奇已久的事:社群時代裡,專業記者能否向網紅文化取經,創造一個可信賴、負責任、具備正面影響力的生態轉型。

事實上,就像商業媒體有各種愛憎善惡、顛倒夢想,自媒體也是。不同網紅對個人名聲、內容品質的自律程度,演化出界門綱目科屬種的生態諸相。

回顧上世紀,報紙、廣播、電視、網路,技術演化與世代變遷不斷挑戰「新聞」定義,如今,「網紅」或「自媒體」叩關,正好翻開《新聞傳播史》另一篇章。

所以,網紅文化與新聞媒體的交叉路口在哪裡?如何區辨「可信賴傳播者」與「惡意或虛假訊息散布者」?「網紅」一詞顯然不夠精準,未來如何重新定義?最後,新聞媒體如何學習網紅的內容創意與溝通技巧?

懷抱這些好奇,我決定寫一系列文章,「來去找網紅喝咖啡」,或許能找到台灣的本土解答。

我已約妥第一位內容創作者,也歡迎大家敲碗推薦,你希望理解哪位網紅的創作歷程?他們有哪些苦惱?如何看待自身定位,以及身為資訊傳播者的角色?

請在嗶聲後留言。嗶。

(本文摘錄改寫自《天下》專欄,全文連結:記者如何擁抱網紅文化?。)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!