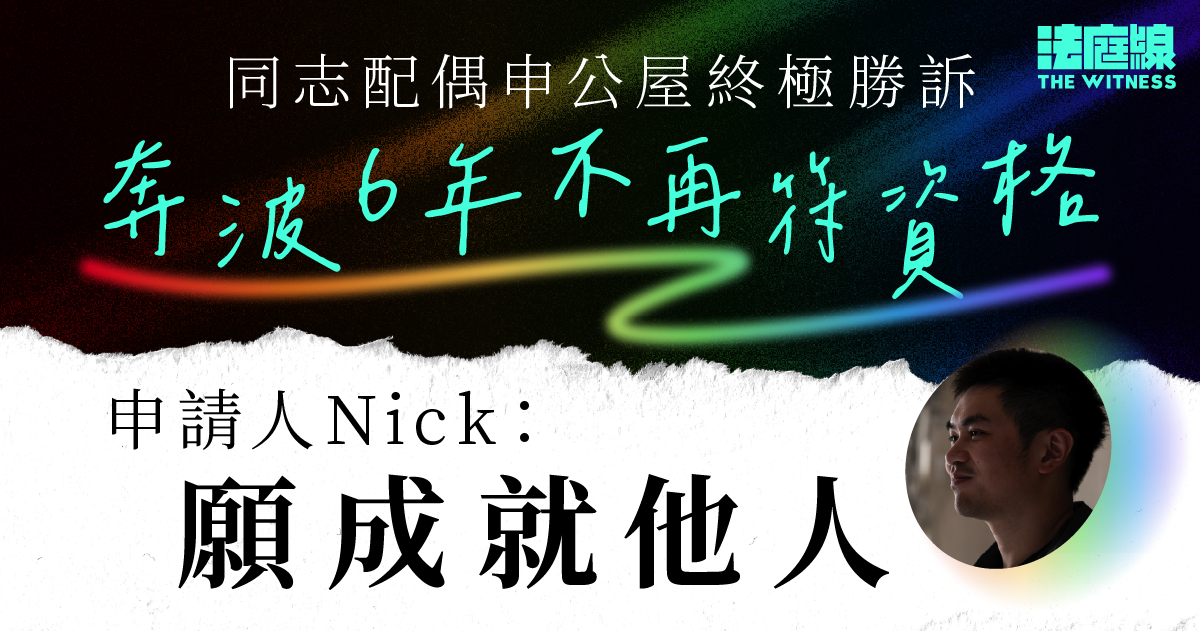

專訪|同志配偶申公屋終極勝訴 奔波6年不再符資格 Nick:願成就他人

去年 11 月,終院裁定公屋政策排除海外已婚同志屬違憲,一直低調爭取的 Nick 獲判終極勝訴,首度站在終院門前被圍訪,「嗰朝都未諗到⾃⼰可以講咩,傻更更咁上 ChatGPT 問有咩可以講⋯⋯」

年少時「出櫃」碰壁,促使 Nick 當上社工,希望幫助同路人;長大後決定與伴侶簽紙結婚,除了考慮與對方關係穩定,更大原因是看到不公,盼有身位為同志社群爭取。

「有啲同志朋友,識咗 partner(伴侶)但要喺公屋屈蛇住㗎喎,咁都唔係辦法喎,點算呢?」司法覆核往往花上數年時間,過程中可能要公開私生活,令很多人卻步,「冇人去做我就去做囉」。

2018 年入稟時仍是社工系學生,如今已成為全職社工,入息不再符合公屋申請資格。他則認為,成就他人,仍然值得。「幻想將來有同志 couple(情侶)喺埋一齊,有個溫馨窩⋯⋯我好想去做個支撐嘅部分。」終院頒下裁決那天早上,Nick Infinger 通宵工作後趕至法院。在庭內等了約 10 分鐘,書記派發判詞,Nick 速讀數分鐘,知道自己勝訴後,法庭職員便驅趕庭內人士離開。

「嗰刻我淨係覺得好強烈嘅開心,終於都贏到喇⋯⋯都未諗到自己可以講咩,傻更更咁上 ChatGPT 問有咩可以講⋯⋯ChatGPT 話著重制度不公。諗返都係,我想個制度改返正先做咁多嘢,出去講兩句啦。」

受到 AI 的啟發,一向低調的他硬著頭皮步出法院,被數十名記者圍著訪問。他先感謝伴侶及法律團隊一路相伴,形容裁決可算是「有少少成果、畀自己一個交代」,亦感嘆未來毋須再記掛著「要去為人哋、為香港做咩宏大事情」。

Nick 當天受訪期間全程靦腆微笑,最後不忘展示一早準備好的彩虹旗。

忙了大半天,Nick 回到家中,鬆了一口氣,「估唔到自己笑得出」,同時心情複雜,內心有點空虛。6 年來以素人身分,背負一宗司法覆核案,壓力可想而知,但案件無形中亦成為了他的精神寄託。

「單官司好似好有意義,到依一刻完喇喎,之後可以點呢?」

同運與人生

由選科、工作、結婚、到打官司,Nick 不少人生決定都與同志運動緊緊扣連。願意挑起司法覆核的擔子,一切源於 Nick 15 歲的經歷。

Nick 自小五發現自己喜歡男生,中三時透過互聯網認識圈內人,接觸到同志組織「香港彩虹」。當時「香港彩虹」會址在佐敦一棟大廈,是香港首個同志社區中心。15 歲的 Nick 在此遇到同路人,找到避風港。

「出面世界一係扮直,就算勇敢 come out(出櫃)咗,人哋搵自己嚟講笑都要扮冇嘢,去到嗰度好唔同,好自在,可以做自己。」

他後來當上組織義工,協助籌備首屆同志遊行、世界不再恐同日。過程中接觸到不少「深櫃」同志,聽到他們的分享,「佢哋上到嚟講收埋自己好慘,我唔想做嗰啲⋯⋯」

「後生吖嘛,梗係勇㗎啦,我真係唔想收埋一世。」

Nick 是家中長子,有兩個妹妹,他決定先向母親剖白。他特意選了「香港彩虹」休館的日子,預想如母親願意了解,便帶她上中心參觀。結果,當 Nick 母親聽到兒子說「自己鍾意男仔」,「佢好激動喊晒⋯⋯話群埋班人教壞你,邊個教壞你」,又哭著說「你未諗清楚啫,你咁搞法,我點樣面對親戚朋友呀?好唔乾淨,會唔會惹晒啲病返嚟呀?」

勇字當頭的 Nick 出師不利,自此不再在父母面前談及感情事,與家人的關係亦變得疏離。

Nick 年滿 18 歲後,把原有名字改為 Nick Infinger,沒有通知家人,「(名字)冇乜意思,求其上網碌⋯⋯太憎呢個屋企,太想脫離一切」。搬家後,Nick 每月回來探望家人一至兩次,母親偶爾問起近況,Nick 要不輕輕避過,要不就敷衍回應,結婚也沒提起,免起衝突。

他之後繼續投入「香港彩虹」活動,當時組織沒有社工,考慮到社工或更有能力倡議平權,創辦人張錦雄亦選擇修讀社工,耳濡目染,Nick 亦踏上社工路。

「家」的意義

終院判詞提到,現行公屋政策,剝奪了有住屋困難的同性配偶在同一屋簷下生活的權利。Nick 與丈夫 Ken 的經歷,正正讓他感受到安樂窩的重要。

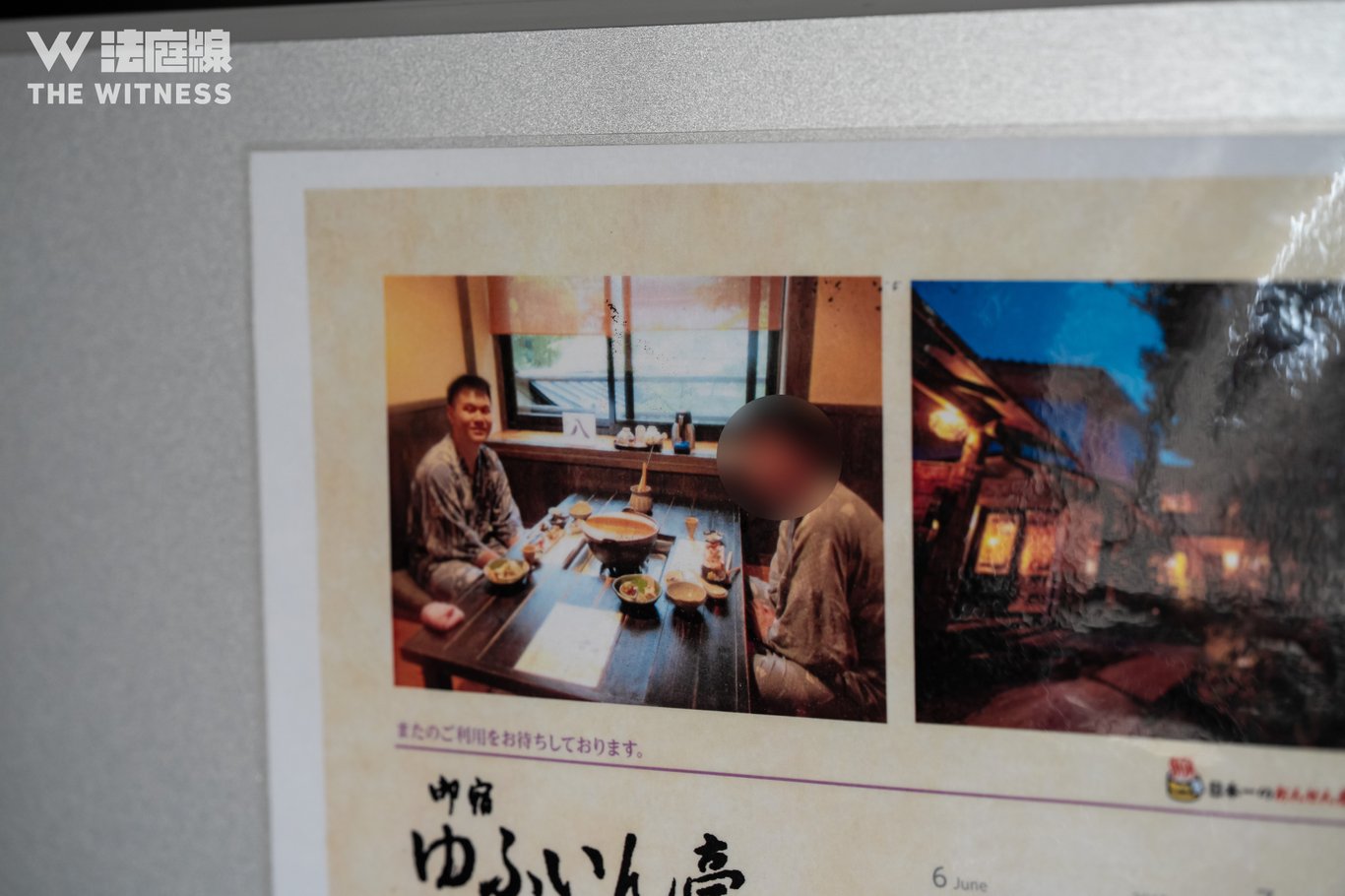

Nick 透過圈內朋友認識丈夫 Ken,拍拖兩個月後,對方便要到日本留學。倆口子透過 Skype 維繫感情,期間 Nick 到過日本探望 Ken,窩居於小套房,早上各自出門,晚上結伴回家,一同生活。

忽然同居,令 Nick 開始感受到「家」的重要性,「如果繼續有自己嘅竇,日頭各自出門有自己嘢做,夜晚返嚟好溫馨喎」。後來 Ken 從日本回港,在 Ken 的親戚幫助下,二人於 2016 年以較相宜的租金租住屯門一單位,正式展開同居生活。

二人落力布置、組裝傢俬,初時連同 Ken 胞妹夫婦共 4 人同住該單位,Ken 胞妹與妹夫後來遷出,倆口子終可享受二人世界,閒時「煮飯仔」。從前 Ken 最愛 Nick 為他煎班㦸,但因單位開始殘舊,天花剝落、廚房滲水,暫時無法煮食,只能叫外賣。縱使如此,單位仍是二人的安樂窩,「返到嚟可以放低心防,有個大家一齊嘅空間」。

Nick 任職社工,須輪班工作;Ken 則一般「打工仔」上班時間,二人幾乎沒有時間拍拖,只能把握周末一起做瑜伽、吃壽司。同居對兩人而言,顯得分外重要,「好彩有呢間屋,如果一齊住嘅空間都冇,本身我又返 shift(輪班制),就真係冇機會見」。

Nick 最喜歡客廳中的梳化,「最珍惜、最鍾意唔係話大家做啲乜嘢,而係大家攤喺張梳化,佢有佢玩手機,我有我睇自己啲嘢。大家挨埋側邊,就係呢個安全感囉。」

家中當眼處擺放著不少毛公仔,大部分是二人旅行的戰利品。睡房放著的巨型 Baymax 公仔,是他們在旺角拍拖時在路邊看見的,Ken 很喜歡,Nick 便拾回家清洗。

梳化亦長期擺放兩個公仔,讓倆口子透過公仔傳情。如果相處融洽,會把兩隻公仔依偎地放好;如當日吵架,公仔會背對背而坐,Nick 笑言「返到嚟見到公仔唔同狀態,都幾正嘅」。

前人種樹

兩人同居後,Nick 在同志組織中得悉有同志配偶在海外註冊後,卻要在公屋「屈蛇」,無法名正言順申請同住,「咁都唔係辦法喎,點算呢?」

司法覆核是可行方法之一,但先決條件是有人願意承擔,「就算用化名唔拋頭露面,都要搞咁多年官司冇人肯䎺喎」。Nick 得悉事件,反覆考慮後決定接手。

他說,參與同運多年,「好似你搞幾多遊行,做幾多邊皮嘢都推動唔到(平權),淨返用法庭 JR(司法覆核)可能比較有效⋯⋯冇人做咪我做囉。」

另一股推動力,是十多年前在他心中埋下種子的「小曹」司法覆核案。

港台節目《鏗鏘集》於 2006 年播放節目「同志.戀人」,被廣管局指違反持平原則,向港台發出「強烈勸喻」。節目中的其中一名受訪者「小曹」曹文傑入稟,質疑廣管局過分限制言論自由,涉性傾向歧視,終獲判勝訴。

「原來俾人踩到上心口,可以用返法律嘅途徑去做。」

Nick 切身感受到,今天看似理所當然的同志權益,例如將男男合法肛交年齡,由 21 歲降至16 歲,與合法性交年齡看齊,都是前人一步一步爭取的成果。Nick 望以身報答,同為後人種樹。

不過,要有資格提出司法覆核,Nick 首先要結婚。

Nick 本來沒有打算結婚,一來他與伴侶已同居,二來不覺得一紙婚書非常重要。但考慮到與 Ken 感情穩定,又有申請司法覆核的實際需要,「掙扎完,都係結啦!所以就好倉促求婚」Nick 笑說。

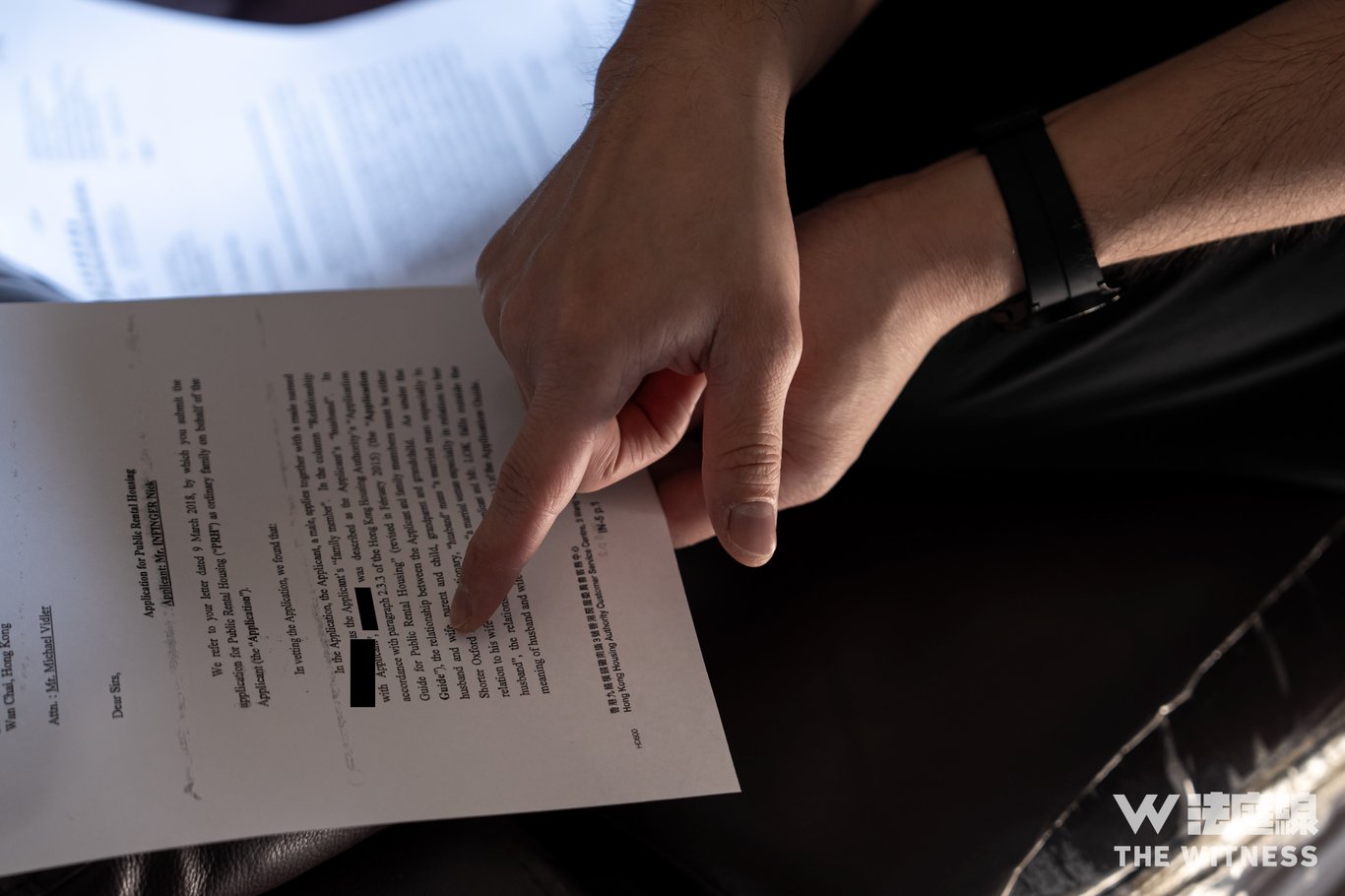

一天晚上,他與 Ken 在酒吧消遣後,二人略帶醉意,Nick 就向 Ken 求婚,「喺條街,求其一度,我話想結婚,佢話可以呀」。2018 年 1 月,二人赴加拿大結婚。同年 3 月,Nick 入紙申請公屋,約半年後被房署發信拒絕,署方在信中引述牛津字典,指二人不符夫妻定義。Nick 便入稟提出司法覆核。

Nick 曾經想像,如果官司勝訴,獲分配公屋後如何裝修,但最終官司漫長,6 年後 Nick 已成為全職社工,不再符合入息上限。現時屯門單位始終屬於 Ken 的親戚,若業主另有想法收回單位,二人便要遷出這個安樂窩。

奔波 6 年卻無法享受成果,Nick 仍覺值得,「幻想將來有同志 couple(情侶)喺埋一齊,有個溫馨窩、幸福生活⋯⋯我好想去做個支撐嘅部分」。

「我就係唔想之後真係有人狀況好差,迫到埋身先去做,正正因為自己搞咁多年運動,覺得個制度緊要㗎,搞掂個制度,先唔會出問題。」

無形壓力

案件拉鋸 6 年,可謂一波三折。先有政府兩度上訴,Nick 說,這一點早有心理準備,「一開始都知,律師都講無論邊邊贏都預咗上訴,你唔使預咗咁快完。」

意想不到的,是中途要更換律師團隊。 原審時代表他的人權律師韋智達(Michael Vidler),於 2022 年 4 月突然離港,律師行亦隨之關閉。Nick 說,韋智達不只協助他打官司,亦一直在旁鼓勵,從新聞得悉他離港時「好衝擊」,一方面替對方憂心,另一方面自己亦下定決心,司法覆核無論如何都要繼續。

而在訴訟過程中,最令他耿耿於懷的,是來自同志社群的一些批評。

「有人不滿我開頭佔咗個位(提司法覆核)又唔做訪問,收收埋埋,咁難得你又做單案,你應該講下同志狀況、同志有咩困難,有個機會你唔講。」

Nick 慨嘆,外間針對同志的批評,甚至網上不理性的謾罵,他都已經免疫「不痛不癢」,「來自自己社群嘅(意見)先最入心」。他說,起初保持低調、婉拒訪問,因自己當時仍是學生,擔心身分曝光會影響實習及工作機會。直至 2019 年,香港經歷前所未有的衝擊,眼見新聞媒體相繼停運,他開始改變想法。

「之前好似幾時講、點樣講都大把機會⋯⋯(依家)仲有空間講呢啲議題嘅時候,我覺得自己有個責任講,再唔講、後面啲人未必有機會用呢個方式講。」他亦慶幸後來受聘於一間同志友善的機構,猶如一支強心針,於是逐步走進鎂光鏡下,最後於終院外面對各大傳媒。

終被「看見」

縱然願意面對公眾,Nick 卻一直沒與家人談及案件,直至終院裁決兩周後,Nick 回老家探父母。父母從電視新聞得悉兒子近況,主動提起案件,嚷着「搞到咁大單真係好咩?出晒名,咁多犧牲真係好咩?」

Nick 感無奈又心酸,千身萬苦「打勝仗」,回到家中,父母卻不明白,覺得他在案中沒有得益,卻要付出,「份人好笨」。

他嘗試耐心解釋,「呢啲係我想做嘅嘢」。最終父母向他說,「你咁大個人鍾意點就點啦」,又提到從新聞得知 Nick 有穩定關係,感到放心。

自 15 歲出櫃後,Nick 一直與家人避談同志議題,相隔十多年再次觸及,雖然沒有「大團圓結局」式的戲劇性發展,Nick 形容已是父母罕有地展現「一丁點接納」。

「因為以前細個好多反對⋯⋯由十幾歲講完(出櫃),到依家(官司)畫上句號,某程度上係了咗件事。」

而他的案件,不只在香港「被看見」。Nick 分享,他早前到台灣參與同志遊行時,經過有關亞洲各地的同志平權展覽,居然在展板上看到自己的案件,有種隔著海岸,互相照亮的感覺。

「原來自己努力都唔係淨係香港,其他地方都關注緊⋯⋯同志運動可以跨越國界,愛都可以跨越國界。」

制度與改變

隨著官司告一段落,Nick 亦開始思考人生方向,「本身天真諗過做埋呢單收山啦,但好似上完終審,聽到多咗大家支持,原來有人關注,如果都仲有人呼應時,自己諗吓會唔會幫手同志活動」。

投身同運多年,Nick 感受到社會風氣的改變,從十多年前社會似乎不當同志存在,及後同志逐漸被社會看見,「去到現在大家都當冇乜嘢、好平常」。

他說,一切都是一代又一代人累積的成果,上一代人透過法律渠道「切香腸」式爭取,新一代縱使面對社運沉寂,亦末有停下來,例如由以往的籌辦遊行,近年改為設置市集。

Nick 形容,現時同運有如「走鬼式」運動,「遊行唔得咪擺檔」。而他深信,要做到真正互相尊重,公眾教育、政策倡議同等重要。

「有人誤解爭取乜乜平權叫跨過一步,你會唔會拎條法律條文返去同阿媽講,法律咁規定㗎,你對我好啲接納我啦?⋯風氣上大家係咪認識同志係乜,大家可以點互相尊重⋯權利平等咗之後點揀,社會風氣點變,唔使自己諗咁多,交返畀大家。」

記者:WWY

攝影:Nasha Chan

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐