【閱讀筆記】西方知識的「受難史」 反思文獻與圖書館的存在意義—《焚書》

圖書館和檔案館自古以來就不斷遭到攻擊,但在現代尤其飽受威脅。今天,人們保護的知識面臨著有目的的破壞和故意忽視;除了戰火蹂躪,更由於缺乏資金,圖書館必須為自己的生存而奮鬥。

作為知識的收藏地,圖書館不只是聚集書本的地方,同時也曾經是人類社會當中,最為重要的文藝空間;但在人人有手機、有事問Google大神的現代,圖書館的意義在被削弱的同時,價值也經常受到低估。甚至在追求建築美學的風潮之下,比起知識傳遞的場域,有些圖書館更經常被視為是打卡拍網美照的景點。

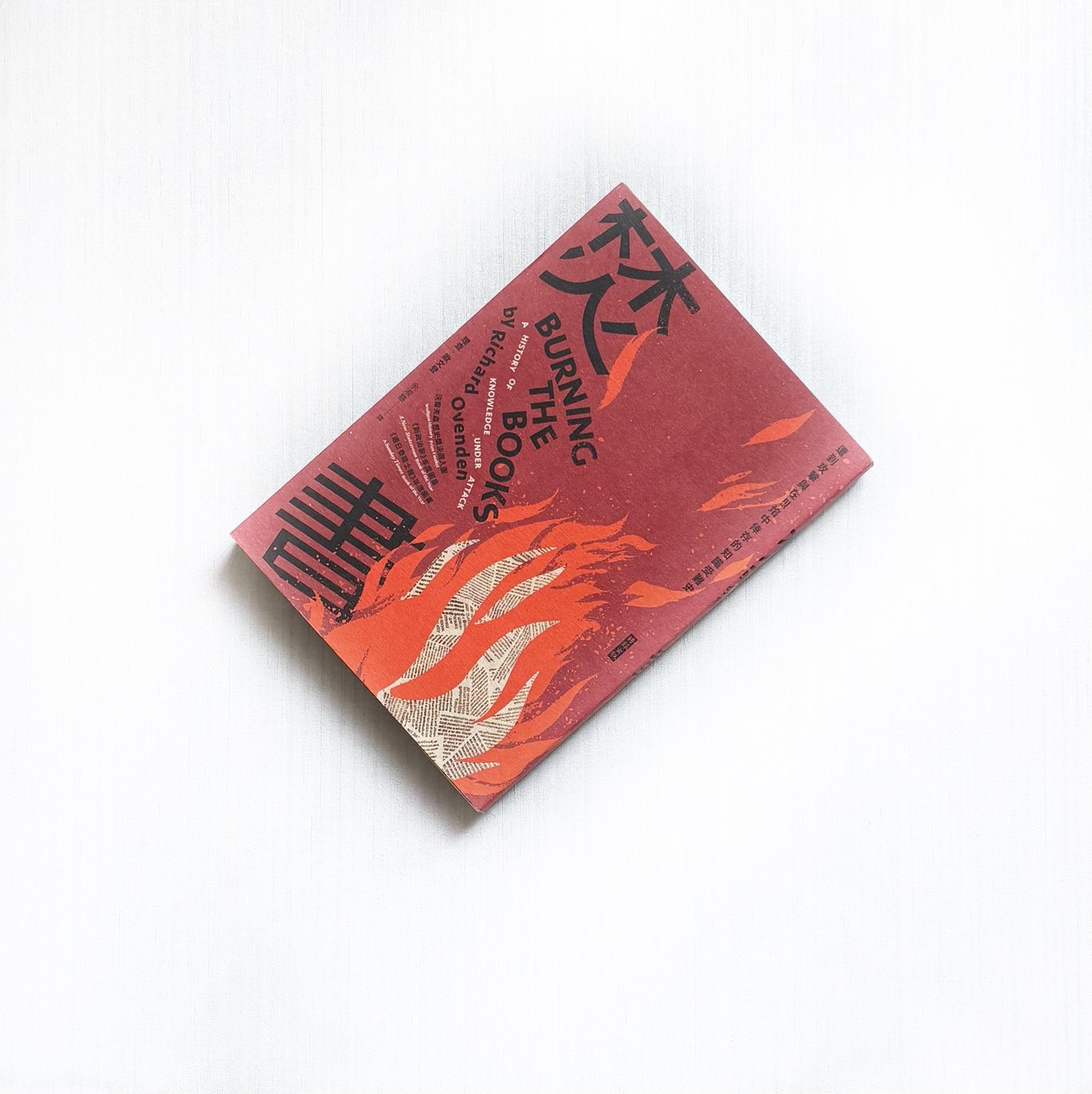

在這樣的現況中,由牛津大學博德利圖書館館長理查・歐文登(Richard Ovenden)所寫的《焚書:遭到攻擊與在烈焰中倖存的知識受難史》,除了帶領讀者回顧西方知識「受難史」與圖書館變遷,同時也將讓我們理解圖書館本身存在的價值。以及忽視知識保存所可能帶來的風險。

聚焦於西方世界的圖書館受難紀錄

看到「焚書」兩個字,多少大概會讓人誤以為它的內容將會包含秦始皇「焚書坑儒」的故事;可惜的是它的主軸其實只圍繞在西方世界,最遠頂多到伊斯蘭世界、美國、非洲(稍微提到),給人一種好像東亞不存在圖書館的錯覺。尤其是對於這些地區的讀者,這樣的空缺多少也會讓書中的內容變得很有距離感,在閱讀的過程感覺相對枯燥。但若是因此而忽略作者想要陳述的論點,還是會有點可惜。

從亞歷山大圖書館的「神話」、宗教改革時期對書本的「篩選」、二戰時期刻意被摧毀的猶太民族記憶,到近幾年在戰爭的過程中,被列為主要目標的文獻重地,《焚書》基本上建構在「圖書館」與「文獻知識」兩個基礎之上,並且藉由那些「受難」的過程,去呈現它們理想上能夠承載的意義。尤其是在現代社會高度依賴文字與記錄的情況下,那些事件也將讓讀者深刻感受到,它們在現代社會的重要性,但同時這些紙張又是如何的脆弱。

網路時代下 反思圖書館的存在意義

或許有人會說,藉由網路與去中心化的儲存方式,紙本資料將會變得更容易保存。但除了那些紙張的歷史文獻意義,作者也用了大約兩個章節,來呈現網路與數位洪流的時代下,知識保存所面臨的新挑戰,並且指出現有我們已經習慣取得的知識來源,其實很大一部份都只是跨國企業以營利為目的所提供的服務。儘管現在看起來取用方便、沒有限制,但這些這些應該是「公共」的資源,很有可能在商業考量下瞬間就被銷毀,或者成為必須要付費才能夠使用的商品。

雖然在內容部分多集中於西方世界,大量知識性內容更讓它成為一本並不是那麼有趣的作品,但《焚書》確實點出了一些值得思考的事情。相較於歐美,台灣或許是因為使用文字的時間較短,不論在文獻或圖書館本身的意義都只能說才剛起步,但藉由這些經驗與案例,也可以讓我們更理解圖書館的可能性,而這其實也是台灣人在追尋自我身份認同的路上,必須要面對的課題。

(本文與華藝電子書合作,文章連結:reurl.cc/mxYeRj)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐