閱讀隨身聽S12EP6》 以書相遇、與人相聚的燦爛時光——訪 《燦爛時光:東南亞主題書店》店長張正

你那邊,現在是白天還是晚上?已回到家,或是在通勤的路上?無論什麼時間、地點,歡迎隨時打開「閱讀隨身聽」。Openbook閱讀誌企畫製作的Podcast節目,由資深編輯及電台主持人吳家恆擔綱主持,每集邀請不同作家、藝文工作者或編輯,以線上廣播的方式,分享彼此的工作與最近的閱讀。

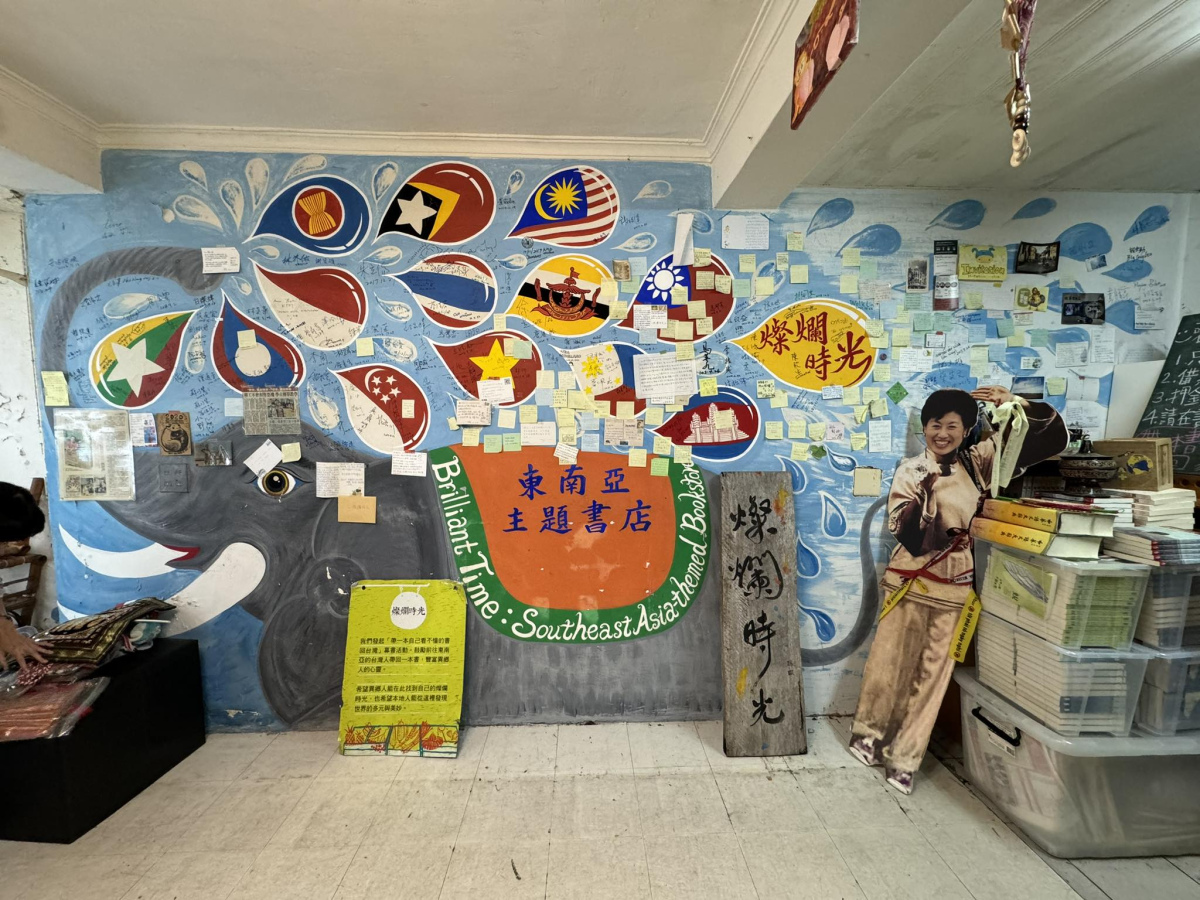

「燦爛時光:東南亞主題書店」是臺灣唯一一間以東南亞書籍為主的書店,以只借不賣的方式,提供民眾閱覽相關書籍,並經常舉辦藝文講座、語言學習課程。這裡是讓臺灣人更加認識東南亞的重要空間,也促成過許多交流、創作的發生。雖然書店已於近日歇業,但在台北車站的週日行動書攤仍將持續擺設,依然只借不賣。

本集節目邀請「燦爛時光:東南亞主題書店」店長張正,分享10年來經營書店的甘苦歷程與觀察,以及他為何投入移民工倡議與文化交流。內容精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤為何結束,如何開始

主持人:最近燦爛時光東南亞主題書店結束營業了,為什麼選在這時候結束呢?

張正:今年2月時宣布4月12日結束實體空間的營業,因為我們是10年前的4月12日潑水節開幕的。在10週年收掉好像就是預計好的,其實不是,而是這兩、三年就已經考慮想收掉。

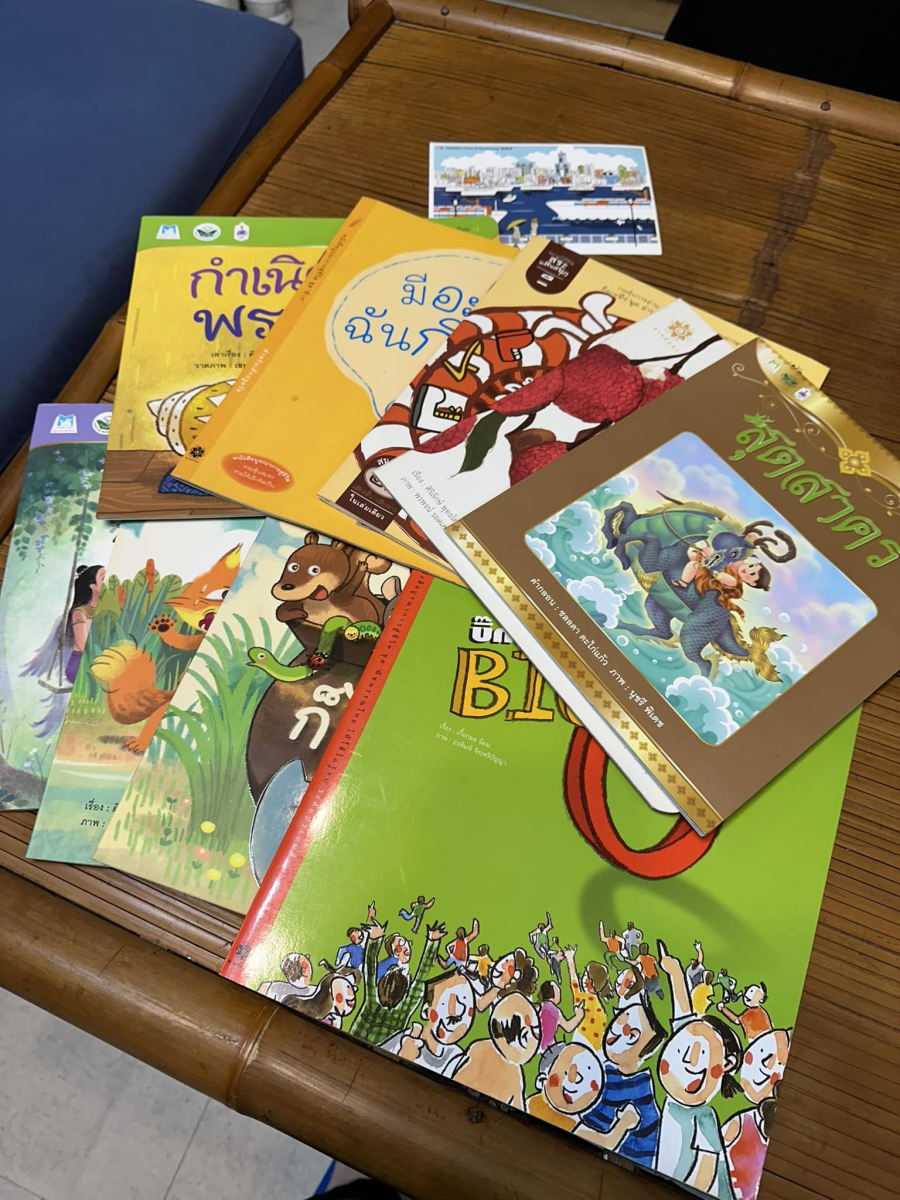

10年前開東南亞主題書店,是想推廣大家看東南亞書,或是推廣在臺灣的東南亞朋友閱讀。當時也提出很多配合的活動,例如「帶一本你看不懂的書回臺灣」,大家出國去東南亞的話,就幫忙帶一本東南亞語文的書回來,提供給在台的東南亞朋友看。

主持人:10年前的時候手機可能還沒有那麼流行?

張正:10年前已經有手機了,但沒有現在流行,或是大家沒有想到移民、移工需要閱讀。現在不管是臺灣人或者是外籍移民、移工,可能也都不再閱讀。但是總還是有人在讀,而作為一個好的在地主人,我認為應該提供閱讀的選項給這些外國人。響應的人多不多呢?我覺得對我來說很多。10年來一直收到大家帶東南亞書籍來捐給我們。

主持人:數量大約有多少?

張正:應該超過萬本了,但只是粗估,要詳細登錄,技術上有困難,例如收到泰文書、緬甸文書,不知道怎麼打字。我們一開始人力就非常精簡,沒有辦法仔細處理。收到的書會借出去,或是轉給其他空間,譬如願意陳列東南亞書籍的咖啡店等。

經過10年來不斷推廣,現在的公立圖書館幾乎都有「多元文化書區」,只是位置不一定很好,也許在角落。既然公家機關已經編列預算做這件事,就是國家也有所重視。我們也累了,就決定在10週年這一天,宣佈這個Happy Ending。

➤書店閉幕,書攤繼續開張

張正:我觀察到,燦爛時光書店是讓對越南、印尼或泰國有興趣的臺灣人,有一個聚集點。比如,你去了越南,很喜歡越南,但也許你跟人家講「我去越南!」大家沒有什麼興趣。但如果到燦爛時光,會遇到很多同好。你也去、他也去,他還會兩句越南文。或者另一個人是去泰國,那泰國跟越南怎麼比較?這在臺灣社會不是主流話題,但是在燦爛時光這邊可以暢談,也許會碰到更厲害的高手。書店實體空間結束,我覺得這件事是可惜的。

主持人:書店是人與人能實際相聚、交流的場所。

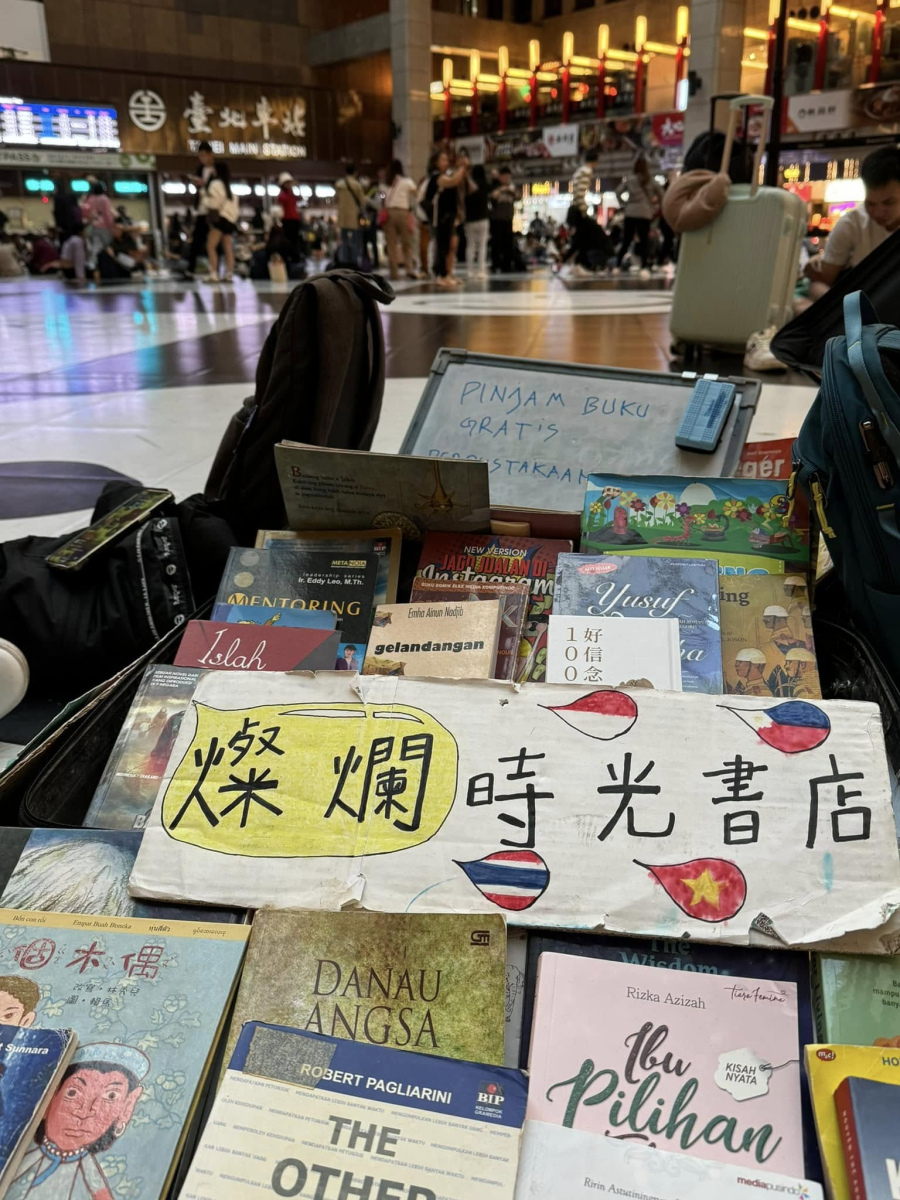

張正:不過我們也都想好替代方案了。10年前書店成立沒多久,我們就在臺北車站大廳地板上開始擺行動書攤。我們每個禮拜天請工讀生或志工,有的時候是我和我太太,帶一箱印尼書擺在大廳。大廳茫茫人海,其中只有我們,是一群人圍著一箱書的。

主持人:你們有沒有在哪個固定的位置?

張正:當然是在東南角!沒有特別選黑地磚或白地磚,剛好有個空位就擺下去。9年多來,也變成一個風景。雖然燦爛時光在南勢角的據點要收了,但是我們進入一個更大的空間:台北車站大廳。

那是公共空間,沒有房租。大家圍坐,有人帶食物來,或自拍,或抓寶可夢,我們的書攤在那邊繼續免費借閱,也還是實體空間。之後如果有想跟同好談越南、談東南亞的人,可以禮拜天下午到那邊集合、面對面交談。

之前在書店經常辦演講,疫情前,一年辦了300多場。平均一天一場,是小眾的演講,談越南或許就來20個人,談馬來西亞來10個人。其實是不合算的,但我們將空間充分使用。

疫情後大家比較習慣線上,我們也在北車大廳辦過幾次讀書會和演講,大家就圍坐在行李廂周圍,開一個線上會議室,可能有二、三十個人參加。

➤書是無價寶,知識不應打折

主持人:聽起來滿有趣,那原本放在書店的書怎麼辦呢?

張正:目前先租了一個小倉庫存放。這10年來大家捐給我們的書、沒有借出去的,從2月之後開始整理,還沒有完全整理好,又不想便宜賣。因為燦爛時光的另一個初衷就是:書不應該打折,即使是舊書也不應該。如果有人在上面寫筆記眉批,是幫這本書加值,我認為應該要加價才是!但是市場不會接受,所以我們的原則是按照原價,或是直接免費,不要打折。

最近很多人聽到燦爛時光要收了,發現再不來就沒機會了。來了看到書想借回去的,需要給押金。可是之後怎麼還呢?我說,去北車還。

但是我們又不希望在北車有現金交易,所以就發明一個辦法:你就來幫忙做一點工作。因為我們最近都在打掃、收拾,好像永遠都收不完,很需要人手。或是來書店緬懷、朝聖的人,看到喜歡的書,就讓他拿走,因為我覺得書,有人看、有人喜歡最重要,比放在倉庫裡好。

但是也不要不勞而獲。拿走一本書的話,之後就找一個禮拜天下午來臺北車站大廳幫忙,讓我們的工作夥伴可以趁機去上個廁所或休息。

主持人: 哇,你真的想了很多辦法!

張正:對,但都想不到賺錢的辦法,賺錢之外的辦法倒是想了很多。

➤臺灣的東南亞觀點10年來的變化

主持人:你認為,10年前與現在的臺灣社會,對東南亞議題有什麼變化?

張正:雖然才10年,當時還是更年輕一點。我們老了,很多更年輕的團體、新二代自己組成的團體,或者網紅,都陸續發展起來。有當年才19歲的工讀生,後來出了移民工相關的書,成為作家。也有人去做移工音樂,或最近去緬甸救災。燦爛時光書店或許是一個通道,讓還不太知道要做什麼的年輕朋友,可以有一個尋找方向的機會。

主持人:變成可以先暫時待著的空間,思考自己要做什麼,然後可能碰到其他志同道合的人,或者發展出其他想法。

張正:也或許待一段時間發現,自己還是不喜歡東南亞,那就離開也沒關係。我常分享一個例子,有一對情侶本來並不特別喜歡泰國,只是隨意找個語言課來上,沒想到來書店上了泰文課到最後變成網紅,專門向臺灣人介紹泰國,還跟泰國的旅遊局合作。

主持人:就整體環境來講,我覺得這10年來也看到臺灣出版界,引進東南亞的翻譯書、或談東南亞相關的書變多了。政府的南向政策,也是在這10年之內推出。

張正:10年前我寫文章介紹臺灣出版的東南亞書,好像一張表可以列完,後來出的書已經多到來不及推薦了。這是好事,雖然這些書籍大多是翻譯的,但可以透過別人的觀點去認識東南亞,臺灣慢慢再養成自己的觀點。

東南亞雖然很近,但是臺灣對東南亞沒那麼感興趣。透過這些翻譯書、透過政府南向政策的預算,會引導各公部門或民間團體的發展方向,所以對東南亞的認識,的確是提高了。

主持人:你認為所謂臺灣的東南亞觀點是什麼呢?

張正:可以先從史實開始,4月30號是越南戰爭結束紀念日,今年是50週年。臺灣有很多在越戰結束之後遷移來的人。在越戰之前,其實臺灣與越南的關係也很密切。例如張郅忻的小說《織》,寫祖父被派到越南的紡織工廠工作。或是像香港電影《英雄本色》的背景是越戰,不是藍波角度的越戰,是香港人、華人角度的越戰,帶出越南、香港、臺灣等地的人其實是互相流動遷徙。

我不敢說我發展出什麼觀點,但是我們可以慢慢把跟「臺灣有關的東南亞、跟東南亞有關的臺灣」的事情提出來。例如最近的電視劇《聽海湧》,還有馬來西亞導演廖克發拍的紀錄片《由島至島》,裡頭呈現臺灣兵在東南亞的角色,都不是那麼平面的。也許有爭議,但是有爭議就表示大家可以慢慢釐清。

主持人:臺灣跟越南的關連,可能是大家比較忽略的。例如近100多年來影響臺灣最重要的兩次戰爭:清法戰爭、甲午戰爭。清法戰爭的源頭是因為清朝跟越南的問題,結果導致臺灣被捲入其中。

張正:對,越戰也跟臺灣民歌的興起有關, 因為臺灣作為美軍基地,大量文化輸入。

➤成露茜的啟發:往人少的地方去,讓弱勢者說話

主持人:我們理應對東南亞要有更多的瞭解,但是以前好像並不是這樣。以你自己來說,是怎麼對東南亞產生興趣的?

張正:「燦爛時光」這個店名,是我過世的老闆成露茜的傳記書名。他給我的概念是「逆向思考」,往人少的地方去找題目——不是逃避到人少的地方,是去別人不關注的地方找題目。

我大學畢業後進了《立報》,在成露茜的潛移默化之下,什麼事情都逆向思考、要找另外一個觀點去挖。當時我已經是報社很年輕的高層,成露茜給了我兩本東南亞史,看了之後才發現,我怎麼對東南亞完全一無所知?裡面講的事情,我都不知道?以前我們的國中高中課本,東南亞就半頁、一頁帶過。

站在大中國的觀點,不把東南亞放在眼裡也很合理。可能會很重視日本,因為日本打過中國,而美國、歐洲國家也很強大,但東南亞國家從來沒有佔領過中國,甚至被視為是漢民族治理的一個小地方而已。我覺得臺灣是繼承了這個觀點。

我去讀東南亞研究所,是2000年左右,當時臺灣有愈來愈多東南亞的移民、移工。我做新聞工作,也認為這是個值得關注的事情。

我們在小報紙寫的評論,其實對政策不太有影響力。或是替高官、富商發聲,不差你一個,但是替一個在中文社會語言不通的弱勢發聲,他會很感謝你,我們也很有成就感。所以從《立報》開始就這樣做,持續到《四方報》,這是一件值得做的事。替東南亞移民、移工們講話,幫他們講出遇到的問題。

主持人:但是從商業層面而言,通常沒有人去做的事情,可能就是賺不到錢的事情。

張正:因為我們設定的目標不是賺大錢。《四方報》是可以打平的,雖然是靠很多補助、得獎。但我們建立了一個社群,讓全臺灣的越南人、印尼人,都可以在我們的報紙上交流。所以大家來投稿件,他想像自己的文字可以讓全臺灣的越南人看到。

可是當紙本轉換到數位的階段,手機普及,看紙本報刊的人已經很少了。原本《四方報》一天收到30封信,到後來是一個月收到3封信。那時是2013年,我們就覺得可以結束了,之後才來做燦爛時光書店。

主持人:我記得成露茜的父親、報人成舍我晚年寫過一張紙條:「我要說話!」 有些人是希望自己說話的時候,其他人都不要說話;但如果自己想要說話,也希望大家都能說話,盡力維護大家說話的權利。這似乎就是四方報或燦爛時光在做的事情:讓不太容易發聲,或者發出的聲音有點微弱的人,都能夠被聽到。

張正:對,我覺得話能說出來,不管有沒有人聽到,就已經很開心。那有人聽到當然更好。至於要讓大家都能說話,那的確是不容易,在我們可實踐的範圍內,比如在燦爛時光書店,有試著這樣做。

➤如何長出自己的東南亞觀點?

主持人:如果我們透過閱讀或者旅行或其他方式,對東南亞瞭解越多、接觸越多,越會察覺我們對這個地方的瞭解是不足的。那你覺得還有什麼,是我們平常可以做到的?

張正:我有個「三個一」的方法。首先是一本書:找一本東南亞的書來看,旅遊書也可以,也許就看出興趣。

其次是一個人:試著去跟一個東南亞人認識。怎麼認識呢?最容易的是去公園,看到包頭巾的女生,大概99%是印尼朋友,你就跟她說「apa kabar」,就是「你好」的意思。不要擔心沒辦法溝通,因為他們的中文其實都夠好,有的人可能台語比你還好。試著跟他們認識,有沒有變成朋友,那要看緣分。

最後,學習一種東南亞語言,語言可以讓你跟「人」接上。

當更多臺灣人認識東南亞之後,我們臺灣對東南亞的觀點,也許就可以慢慢形成,這是我的建議。●(全文於2025-04-28在Openbook官網首度刊載)

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐