数码糖症白皮书 第四章|数码糖症的社会化扩散机制

第四章|数码糖症的社会化扩散机制

从个人代谢,走向集体病征

你不是唯一一个在半夜三点还在滑短视频的人。

你不是唯一一个一天下来读了几百条消息,却无法记得一句话的人。

这不是你个人的失控,而是我们整个社会正在经历一场代谢结构的塌陷。

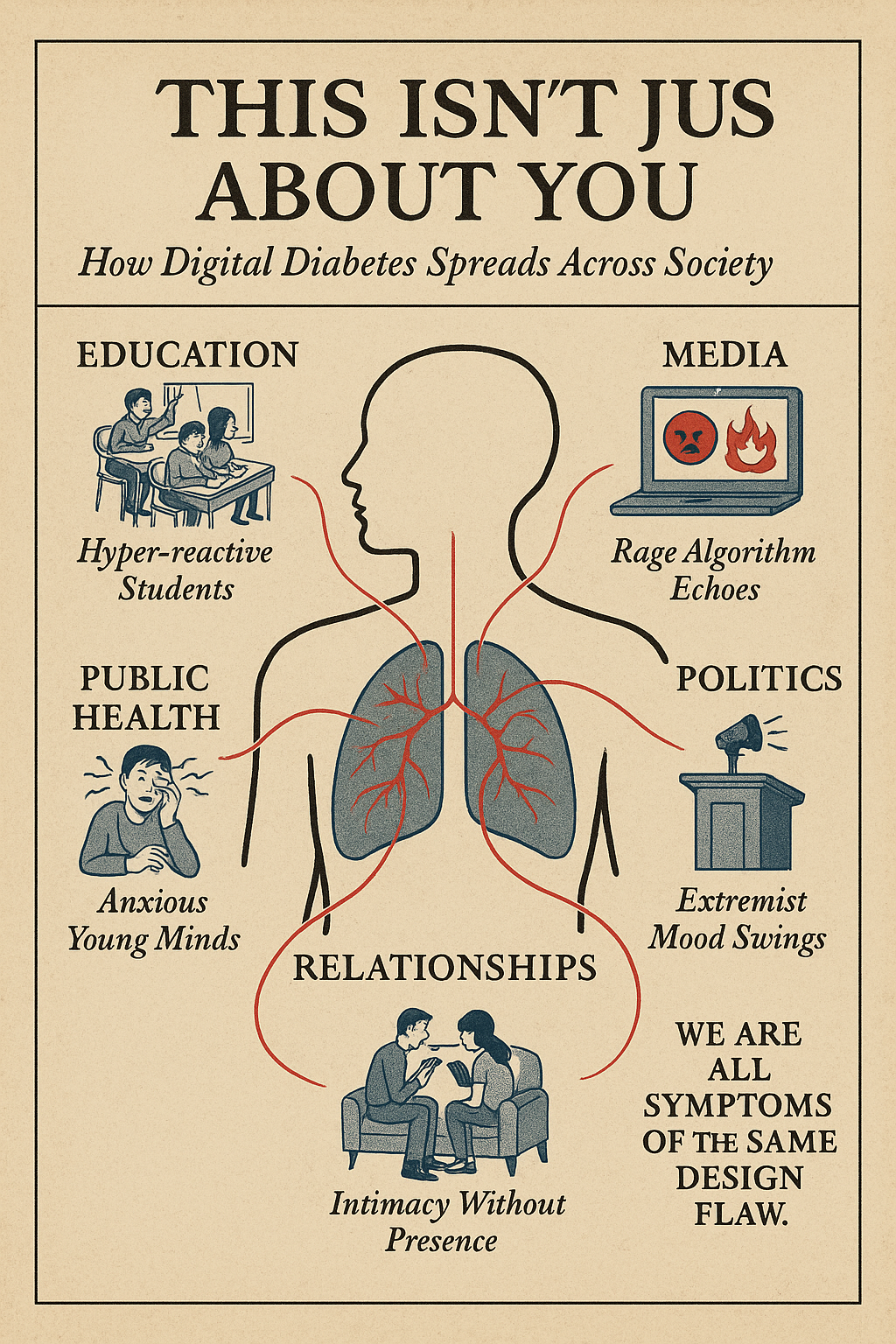

一、DD 不再只是个体问题,而是一种“文明级失调”

数码糖症(Digital Diabetes)之所以危险,不在于它偷偷地毁坏个人专注力,而在于:

它同时破坏了整个社会的注意力生态

它制造了集体共感的麻木化

它让群体对信息的免疫系统全面失调

这不是一场隐私战争,也不是科技伦理争论。

这是一场由“过度刺激 + 快感演算法 + 即时回馈”组合起来的感官战争,它正以极低的摩擦、极高的频率、无孔不入的方式进行扩散。

二、社会化扩散三机制

1. 演算法浓缩病灶机制(The Algorithmic Loop)

每个用户都被圈在自己最容易上瘾的内容围栏中

内容推荐非但不“治病”,反而加速病理

用户越滑动,内容越短、越情绪化、越激烈

→ 形成“认知糖化”的加速循环

2. 社交期望强化机制(The Mirror Effect)

所有人都在线,就会让不上线的人感觉“落伍”

你不更新,别人就看不见你;你不回应,就被视为“冷漠”

→ 社交系统将“即时”与“反应性”变为生存规范

3. 时间感崩溃机制(The Loss of Temporal Depth)

所有内容都“现在”、“立刻”、“正在发生”

我们逐渐失去了“未来感”、“延迟满足”的能力

整个社会变得像一只糖分过剩的小狗,躁动、兴奋、反应过度,却无法长跑

三、集体病征表现

层面

表现

隐性后果

教育

学生注意力下降,阅读耐力严重不足

教育质量靠“Gamification”才能维持

新闻传播

标题党、情绪操控、事实阅读率下降

公共讨论失真、共识机制瓦解

公共健康

青少年焦虑、自伤、社交回避上升

精神卫生资源过载

政治机制

民众意见极化、政策变得“短视频化”

民主失真,情绪取代逻辑

亲密关系

“陪伴感”来源于在线频率

身体在场≠情绪在场,关系质量空洞化

四、警觉并非恐慌:集体病征可以集体调节

我们不是在说“科技是恶魔”或“演算法必须销毁”。

我们说的是:人类的适应机制远远追不上科技的进化速度,我们需要时间、结构与语言,去重新打造这套“集体使用仪式”。

DD是一种疾病,也是一面镜子。它照见的是:

我们社会对于“快”的病态崇拜;

我们教育对于“深”的渐进放弃;

我们生活对于“活”的误解。

我们不能再等平台来修复它,我们要从下而上地发起“代谢重构运动”。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐