对话画家沈勤:独行江南烟雨中 | 围炉 · CityU

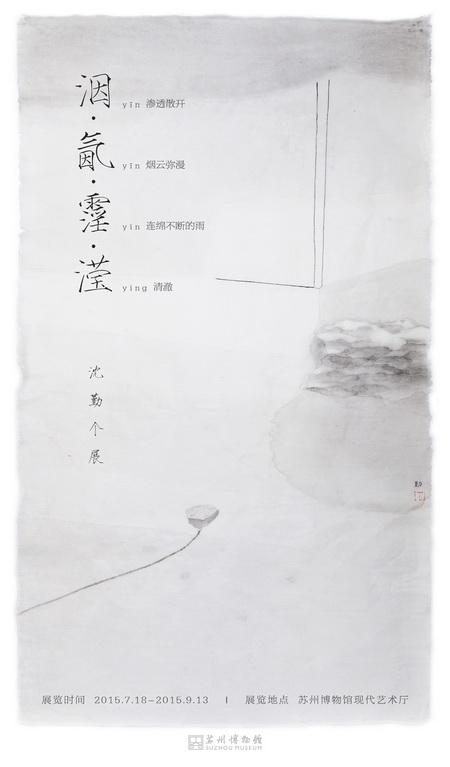

沈勤,江苏省国画院国家一级美术师。1978 年,考入江苏省国画院中国画研习班;2015 年苏州博物馆“因·氤·霪·滢”沈勤个展;2017年南京艺术学院“三十年”沈勤画展。2019年湖北美术馆“一意孤行”。

“在某种程度上,奠定画家的地位需要时间。我常常用筛子来形容——在筛子晃动下,泥土和小石子先掉下去,接着掉下的是中石头,最后只剩大石块留下来了…沈勤把水墨画的门槛从一厘米拔高到一米零一厘米,这是他的贡献,是他多年修为的结果……一个画家的三十年,最终用作品证明了时间的胜利。”

--李小山

因思金陵梦

即便在石家庄度过了三十春秋,他提起故乡时,仍旧如数家珍,喜不自胜。

“我是南京人。退休前一直是江苏省国画院的画家,是地道的老南京,结了婚才跟河北有关系。”

沈勤的父亲是江苏省京剧院的琴师,母亲也是票友,他自幼受家庭熏陶对传统京剧艺术中讲究的分寸把握,不温不火的表现,这些传统艺术尊崇的标准从小就种在了心里。他自初中始跟随赵绪成老师学画。

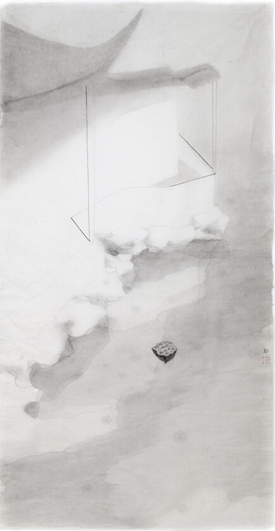

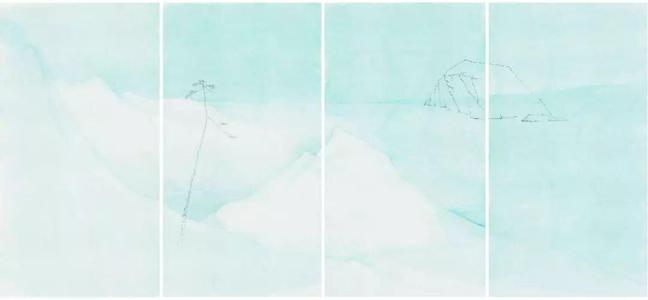

他如今的画里多是江南的风景,青石板路,粉墙黛瓦,接天莲叶,漾水芙蓉,小桥流水,楼台烟雨。

都说人心所向的江南,活在文人墨客的笔下。在他眼中,江南更是一个文化符号,是汉文化的符号。

他说,“江南”是相对于北方草原文化的一个概念,每一次汉文明受到威胁、濒临灭亡时,它的火种都保留在南京。所以南京的城市口号是“汉文明的留守之地”。

“去年南京当选为中国首个文学之都,那就是南京在汉文化,在中国文化史上的位置。文心雕龙,诗品,画论,昭明文选,之后的李煜,曹雪芹。

这座城市有一种散不去的忧伤。那种衰败的、哀怨的、幽殇的、千古不散的气息。这种气息对于政权是饮鸩服毒,速其亡也;对于艺术,却正好相反。所以皇帝到这儿出家念佛,吟诗作画,笙歌达旦,不问国事,朝政积案。转眼千年,他们却成为东方文化的一座座山峰。

“我是流落在北方的南朝人。”他语气间闪过几分调侃,半分惆怅。

长在断崖间

沈勤生活的少年时代还是个地道的前现代社会,两千年的时空没什么变化,老城南夫子庙与明代,有可能与五代的南唐都没太大改变。苏北的田地里耕田的牛拉着木犁,社员下地干活喝水用的黑陶瓦罐,一如两千年前汉像砖里的描绘。四十多年过去,真正穿越到了另外一个时空。

“这种反差对于我们这个年代的人来说,是断崖式的。"他说。

“80年代之前的生活状况,记忆中除了饿,还有就是冬天冻死,夏天热死,上学课间休息,大家成群结队地挤在一起相互取暖,手脚都生满了冻疮,现在不敢想,赤贫的社会。” 他回忆道。

“所以说‘八五新潮1’时向外看,是对人的文明生活的向往,而不单是对一个思想的向往,”他向我描述,“三十年,到了七六年,砰一下子,牢门敞开,阳光普照。那种变化尤如筑了三十年的大坝突然崩溃,洪水一泄千里。不仅是艺术,工业生产科技,包括生活娱乐,几乎全方位向外看,形成了一种空前的社会景象,四周围满心怀激荡的同行者。“那时的作品充满了宏大叙事,要改造整个人类的抱负、激情,对历史的想象,内心的伤痛与纠结。”

我问他,这种东西方之间的文化交流是否与当时所处的国际地位以及影响有关。

他回答道,生活在自己的土地上的人们确切感受到的是来自生存环境的影响压力,再远一点,国际地位跟寻常百姓没有太多关系。

“那个时代不可复制。就像不太可能再来一次文革。”

1 “85新潮”是以美研所主办的《中国美术报》为阵地,从1985年到1989,不断介绍欧美现代前卫艺术。艺术家不满于传统文化的一些价值观和苏联现实主义美术的窠臼,解放于政治意识形态的禁锢,从西方现代艺术寻找新的血液,大量模仿西方行为和装置艺术,从而引发的全国范围内的艺术新潮。

现代艺术影半身

当我问起他对现代艺术对自身遗产批判给中国水墨带来了毁灭性的后果有何看法时,他俨然又是一副老愤青的模样。

“哪是什么现代艺术毁灭的中国艺术(指汉文明艺术)?所有东西如果说到被毁灭的都是内因性的”他语气有些激动,仿佛欲吐胸中块垒,“属于它们那个时代已然遥远。过去的东西,信息量太少,优秀的创作者和观者都凤毛麟角。

他告诉我,其实放眼四周,所有的物品。我们已经被工业文明完完全全的改造了。只是很多人心里迈不过去,就会转身寻找民族的、国粹的,希望这些寻来的文化蛛迹能有普世的一天。

传统早一天迟一天,逃不掉消亡的宿命。只是留了那一念,变成一些人心里残留的月光。文明中必然存在强势和弱势的文明。在历史中,弱势的文明一定会遭遇强势文明的吞食。工业文明消灭农业文明之前世界上存在过很多个文明,但现在还有多少文明呢?他反问我道。

当身边一座座拔地而起的高楼,钢铁的坚硬和玻璃的冷峻,现代审美被包豪斯和洛杉矶建筑学派那些极简和硬边等现代主义手法重塑了。

沈勤有时也会畅想,其实文化最后也不是被消灭。天下大同时,世界就会变成每个人的独立,各式各样,五彩缤纷。每一个人,就是一个文化单元。而不同于前现代社会,只有皇帝一个人的独立,他的光辉思想下传到几个大臣,和太监的大脑中再下传给几个文人。一个民族就是这么几个脑袋。几个脑袋被砍掉,这个民族的文化就悬了。以前世界被时空隔绝成几个几十个文化,各个独立文化区域里的所有民族穿同样的服饰,说同一种语言,普天之下莫非王土。而现在每个人有自己获取资讯的渠道,可以独立思考。能独立是最好的事情,能独立了就有自由的可能。

如今爱好儒学,大可穷尽四书五经。喜欢摇滚,也可肆意敞开音箱。钟情水墨,便一个人待着,静静的看清水晕开淡墨。

了无拘与束

作为“文革”后江苏省国画院的中国画研习班学员,沈勤忆起当年。端坐在总统府西花园丷桐荫馆的教室里,台上的老师苦苦叮嘱,台下临摹的人下笔如风。从工笔到写意,从东晋的顾恺之,直到清末的海上画家任伯年,再从敦煌到永乐宫一路临摹,四年间把中国绘画的箱底翻个遍。

他告诉我,“而正好当时画院有很多日本的欧洲的现代画册。那个年代影响最大的是超现实主义画家非达利莫属。那种感觉就像久居在黑暗的山洞,突然洞口大开,有些光亮就会刺得流泪。”

“我是画院招收的学生,但是一毕业就混入了现代艺术的潮流之中。差不多二十年时,我是在现代主义的这个系统里。”

曾经的他一度想接近抽象,80年代后期很痛苦地画过一段时间“国抽”(中国抽象水墨画的戏称),但觉得永远也没法像西方人那样绝对抽象。象形文字既是一种表述系统,也是一种思维系统。“所有的表述都是因为思想才存在的,思想通过交流产生表述渠道。离开了一个形象的描述,一个形象的关联思考,会觉得无凭无据。长时间浸润在这种文字表达中,已经是被套住了。”他对我说,“那段时期一直纠结在结构里,所以现在才真正觉得自由了。”

“也许有的人天生面向未来,按照西方现代主义的那一套流程,包括切入现实,无尽地宣泄自己的情绪,而我则面向过,溯洄从之,寻找自己文化的根。”

“所谓自由,就是把不擅长的东西放下。所谓自由,说到底就是逃避,有自己想象的空间,可以做不那么常态化的事。”他笑着说道,“因为艺术面对的是纸,不存在面对面威胁,可以使性子,不负责任。假如有一口饭吃的话,就真的自由了。” 他说。

但他始终拒绝完全接近传统,保留了西式的取景方法,也不完全套用西方的现代主义手法。原因大致如下:

中国绘画里的传统笔墨不一定反映得了中国精神。反映精神的不是技术,而是背后的人。“赵无极用了油画的形式,但纯粹是中国画;贝聿铭用的全是现代建筑材料,但真的就跟北齐的石雕一样,干干净净,而且是最高级的东西。” 沈勤认为,经典越打磨到最后,就是尖锐的东西露出来。所有代表精神的东西都是尖锐的东西。所谓视觉上精神的象征,肯定都是像哥特式教堂顶尖指向天空的。

“全国各地画院生产的中国画差不多。那些画跟人的情感发生不了关系。所有的艺术都是要与今人对话的。”

正如他好友李小山所说, 中国水墨需要个人的独特图式,而且,这种图式必须与传统表达拉开极大的距离——或者在某种程度上,应该是全新的、不可替代的,才有一点点可能与当代艺术试比高。

孤云一片去

在92年举办的当时中国规模最大的现代艺术展,青灰色的旗幔四垂,人声鼎沸。参展艺术家有张晓刚、方力钧、曾梵志等。而唯一一位拿着纯粹水墨,操着一口老南京话的,便是沈勤。

“做艺术第一条就是要一意孤行。随大流的话,就会被别人吃掉了。所有的价值,因为不同才有价值。同质性的东西,只能称作工业生产,那不是艺术。”他告诉我。

“我生活中是特别会和稀泥,但是在艺术上正好反过来。”他说,年轻时素描画不好,倒反过来在虚无缥缈的水墨适得其乐。”

沈勤的天性与中国文人真正的理想境界——飘逸、与世无争——是一致的。他不赞同一味采取套路,技术虽然好得不行,但把中国画讲格调,讲文人气的东西丢了。

因此,他喜欢八大山人、倪瓒、林风眠,都是乱世不苟俗的孤介之人。云林画中的哭声,八大萧索的秃笔,皆声声入耳,笔笔入心。

“中国艺术的灵魂是供在月光下的,太阳一出来,诗的云雾就消散了。” 他在艺术上追求冷。为此,他有个论断。

“所谓传统,各人有各人衡量的尺度。闭上眼睛细思量,中国最好的艺术都是那种清冷的,逸世的。昆曲肯定比二人转高雅,这无需争辩。俗并不是不好,老百姓心安烟火气。每个人每个时段,每一群人每个时代都会选择自己喜欢的一层东西去欣赏,看看毛片偶尔听一次昆曲,自由时代随心所欲。但是引领一种文化,传世的东西,一定是有指导意义,一定是有标杆作用的。经历岁月的淘洗,才涤出精华和糟粕。但凡好的东西都在博物馆里静静地睡着。”

这样的沈勤,似乎与世间的光与热背道而驰、一意孤行。但是也正如他说,一意孤行太难了。

85年,沈勤以《师徒对话》声名鹊起,也因此和谷文达一同被李小山誉为85水墨革新运动的两面大旗。话音刚落,旗手就消失了。谷文达前往美国,活跃于国际舞台;而沈勤则(照他的说法)被迫回到石家庄,过着遛小儿的生活。

“没人愿意选择隐居,什么隐居,那是叫被逼无奈。”他向我说,“大多人活得憋屈,都是因为没办法。有办法时,人的天性选择都会往好的方向发展。”就如魏晋竹林七贤,风流不假,无奈是真。而往往世人只见其立身飘然潇洒,隐逸脱尘,而不见其背后风雨如晦,安危难料。入山林,却浩劫,耽美酒,麻己心。

北京画院副院长吴洪亮如是说:“他今天依然住在石家庄,在喧嚣的隔壁,那一堵墙太重要了,过滤掉了太多的嘈杂,闲舒中的安然在今天,的确珍贵。”

同行者渐行渐远。他探出头来,发现已是孤身一人。从日本办画展交换井上有一的“孤”字,到在湖北美术馆的个展题为“一意孤行”,他一直一意孤行。

沈勤年轻时就看透了。那是在西北,从兰州过乌鞘岭到黄沙漫天的戈壁滩,从张掖黑水国到西风残照的嘉峪关。沿着火车尾向后看,时空错乱,排列成一条地平线。“朝代更替,城起城灭,只有天边的地平线,真实、永恒,其它都像是舞台。”

当今的中国画市场也像是舞台,水陆道场,丁零咣当,各色人等,粉墨登场。舞台好像是越来越大,但也又好像越来越逼仄。原先的严肃和庄重,东方的神秘和宁静,井喷一般的文化巅峰,都如飞鸿踏雪泥,杳无踪迹。白茫茫大地上,只见一位今朝甘为前朝,北朝思着南朝的独行者。孤云一片去,何处落山丘。

Reference 李小山. (2016).一个画家的三十年. 美术文献, 000(010), 68-79. 张锐. (2019).画家沈勤的三十年. 南方周末.

文 | 张天添

图 | 来自网络

审稿 | 尹昕儒

微信编辑 | Leanna

matters编辑 | 蔡佳月

围炉 (ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应菜单栏目

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐