願榮光咖啡館:記住我們曾經許下的承諾

願榮光咖啡館,Not One Less Coffee ,黃店,不用問。

態度已在外牆表明,不用多說:「Not One Less」,缺一不可。

缺 一 不 可——內心默唸,仍舊字字實在、有力。這時刻腦中閃現的是:同 路 人 缺 一 不 可。

假如感覺滔天巨潮驟退,兩腳有點站不穩,此四字立時像鉛,給腳跟墜力。

願榮光咖啡館位於必列者士街(Bridges Street),實際卻要踏下水泥梯級,左轉才找著入口,很容易錯過。幸好向街的牆上掛上「見字飲啡」霓虹燈管和畫上連豬,不然真可能找不著。那條樓梯不長,梯級卻不全是平坦,濶度也不一,穿平底鞋來會安心一點。

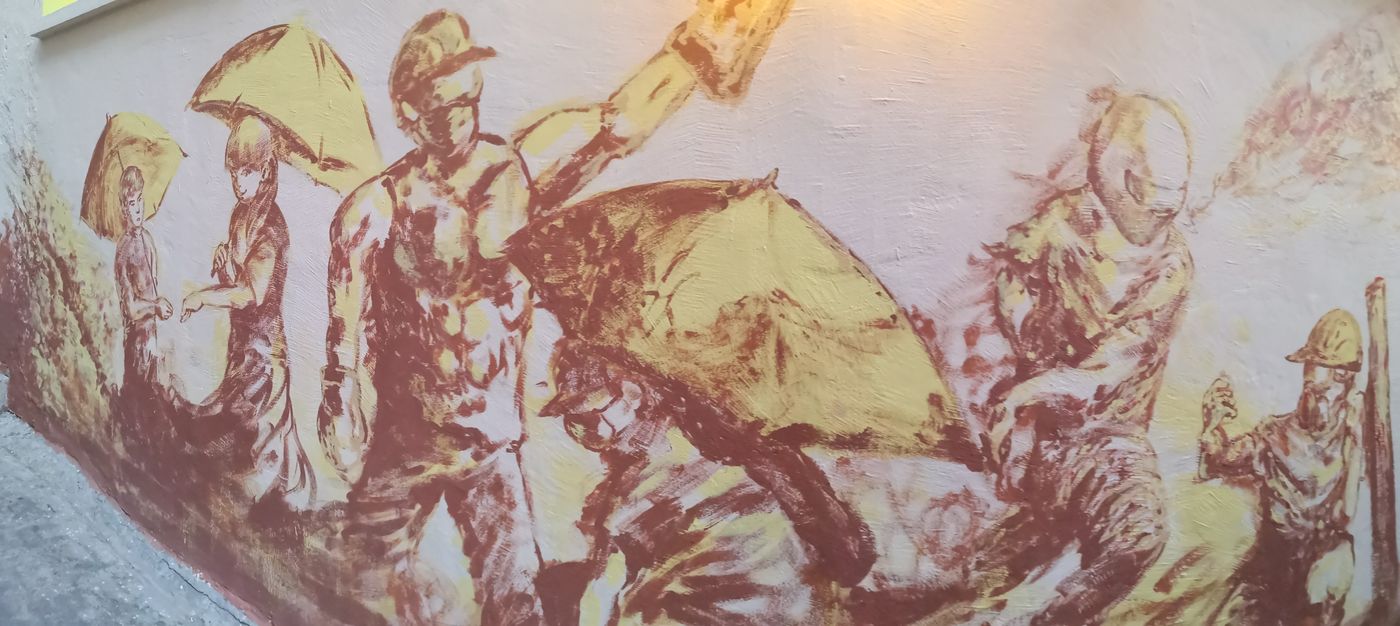

以為連豬已很棒,豈料下樓梯後看見的壁畫更棒,真的嘩聲叫出來;差不多近四年前的抗爭,香港人曾經撐起一把把黃傘,彼此保衛,前仆後繼。

抬頭看咖啡館的招牌,是日本嫻靜。

走進願榮光的小庭園,卻又是台灣文藝。很喜歡他們在玻璃門貼上的剪紙揮春,其中兩張是「堅持信念」、「永不忘記」。

久未見未聞,踏進店內,同路人來到定必深呼吸。

「客人講,係香港已見唔到舖頭係咁樣。」店主映藍說來平靜,我卻隱約聽到聲音中的自豪。

《香港國安法》二零二零年六月底生效後,黃店的文宣大減,無論萬般不捨,一句「可能違反《國安法》」已令黃店窒步,光是「可能」兩個字已足以威嚇。

二零二零年年初開業的願榮光卻一直撑下來了。

門外,已看見店內的香港民主女神像(Lady Liberty Hong Kong),咖啡館內,由小裝飾、小木牌、明信片等各款文宣,應有盡有,不管由亂入治還是由治入興的新香港時代,願榮光不受特別招呼才意外。

映藍說,每日不同政府部門來巡查:食物環境衛生署、消防處、衛生署控煙酒辦公室、漁農自然護理署…,例如有老鼠、沒有出口指示牌、滅防筒過期,甚至虐畜。

「漁護署收到投訴,說聽到店舖傳出悽慘叫聲,於是派人來檢查四周有無動物受虐。」另一位店主、身為咖啡師的阿超氣憤道:「有一天,食環早上九時打電話給我,引述有人投訴不衛生,但舖頭十一時才開門,我告訴食環職員,我仍在家睡覺!」超坦言,以前任職調酒師時,對客人說粗話沒顧忌,現在為大局著想,唯有日日訓練EQ(情緒智商)。

映藍嘆道:「感覺是我在明,人哋在暗,我哋只能默默接受。」去年七月二十一日,警察稱接獲投訴阻街,於是上門調查。映藍稱,那是指示咖啡館入口的小木牌,警察搜查一輪及拍攝後,說有些文宣敏感,可能觸犯國安法,要求關門,否則可能拉人封舖,超說,當時沒有掃安心出行碼會被罰款五千元,由於擔心影響客人,於是無奈關門。

由於巡查次數太頻密,有些政府部門的人員來得多了,和映藍和超可聊上一、兩句,告訴他們,只要有人投訴,即使匿名,沒提出確鑿證據,政府部門都會開檔案調查,員工需巡查拍照作記錄。

開願榮光之前,映藍和超完全沒有營商經驗:超任職調酒師,映藍大學畢業未幾。他們開咖啡館的初衷很簡單,二零一九年令大家醒覺,以往香港人被紅色資本或藍色資本、大財團壟斷,他倆覺得若可以,有黃色資本出現制衡壟斷是好事,機緣巧合知道現址,醉心精品咖啡的超很想向香港人推廣,兩人遂決定租下空間,希望做他們認為正確的事,同時給香港人選擇,咖啡不止連鎖和大牌子,希望將同路人資金留在黃色經濟圈。

願榮光二零二零年二月開業,咖啡館內外裝飾的用心和細緻,肯定每一個見過的人都讚嘆,而這全是映藍和超設計和做的,他們直言由頭學習,社交媒體出帖文、宣傳都要顧及。餐牌的相片是他們自己找,餐牌有一頁更列出二零一九年多件屬於香港歷史分水嶺的大事,務求永刻大家心上。

咖啡館有手足寄賣作品,亦充滿文學味,有多本細意搜羅的香港歷史、文化、廣東話書籍,傳承香港人的身份。

起初願榮光生意蠻不錯,最高峰時每日要八人營運,「《飲食男女》(註:壹傳媒旗下刊物)來訪問,第一次也是最後一次。」映藍說著,聲調落下來,幽幽傷感在寧靜的咖啡館裊繞。二零二一年六月下旬發生過甚麼事,全世界都知道。

疫情導致的限聚令和禁堂食,港人改為在家工作、減少在外用餐,食肆無不生意大跌,願榮光地點較隱蔽,所受打擊更大,全日可以只有一位客人,即使有做外賣,收入也不夠付租金、出糧。

業主曾不想續租給他們,映藍和超不想心血消失,多番磋商,業主要求一次過交一年租金,又要求抹去外牆壁畫, 除非他們另外付錢租用外牆,他們只能無奈接受,用光全部積蓄。

他們不後退,上門巡查的政府人員看見各式文宣和創作,恫嚇他們可能觸犯《香港國安法》。

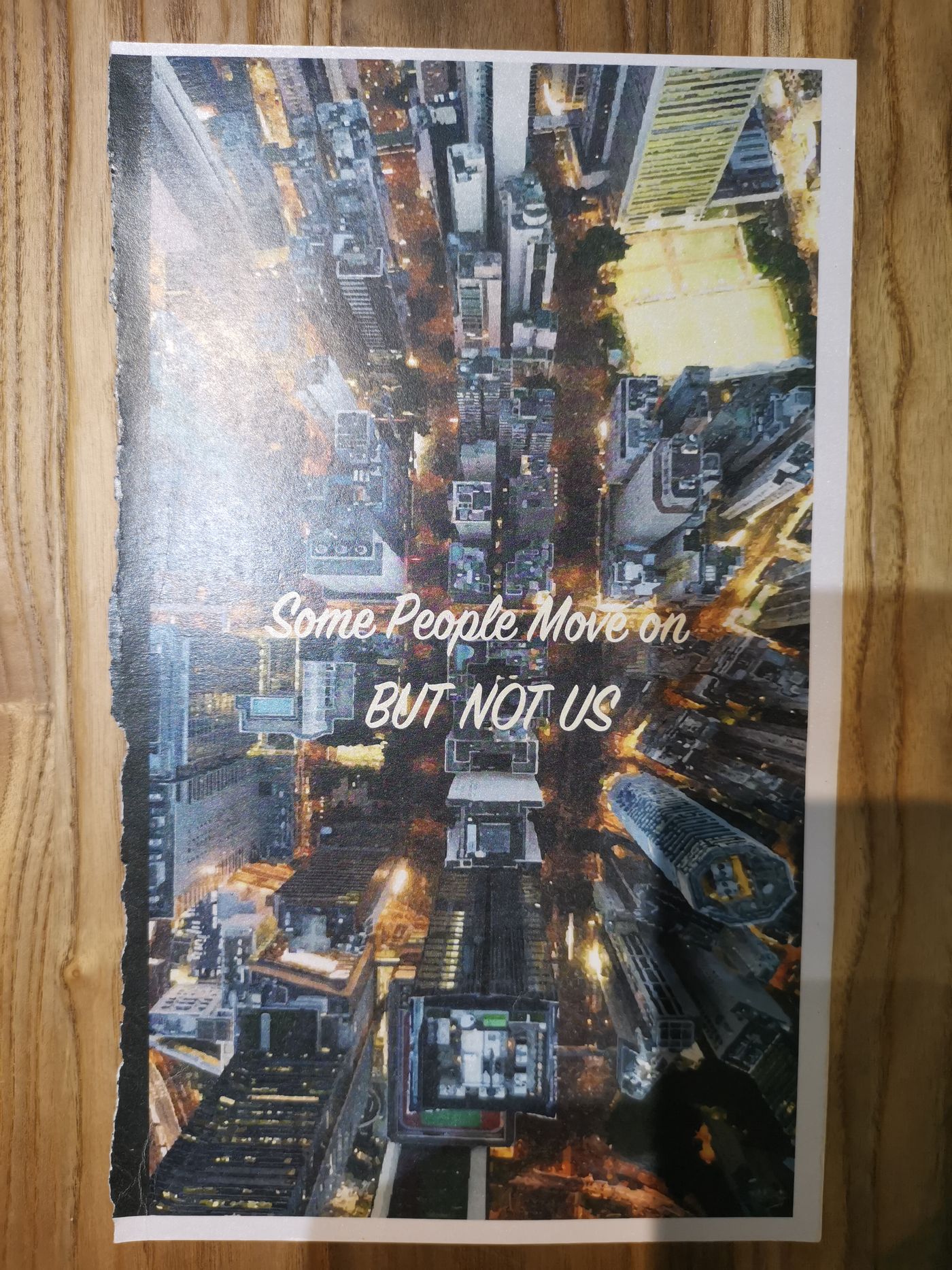

「香港人好善忘,無人去做,擺(文宣)出來,無人提,就會不記得,開店初衷是想給大家多些記憶,記住我哋曾經許下的承諾,記住我哋講過的說話,有啲嘢要堅持,唔好忘記。」

香港人不會感陌生,例如「六四」在鄰近地區變禁語,鄰近地區居民不知道八九年六四。「我哋唔希望二零一九年的事情在大家心中變咗好似從來無發生過。」

超說,之前的文宣更多,可是,在新香港,「話你可能有個意圖,我自己都唔知自己有呢個意圖,佢話你就有」,他和映藍忍痛撕去餐牌紀錄香港二零一九年大事的一頁,「若你細心看,會發現餐牌有撕去的痕跡」。整個通宵,他們一邊哭一邊撕,期間內心不停交戰:這一頁沒有標題,意圖可能較不明顯,是否可保留呢?…….

他們自己可不用餐牌提醒,超指指自己的腦袋:「餐牌上的日期不用上網找,係個腦入面,一世不會忘記。」超瘦削,不時射出凌厲眼神,說至「記得」,突然哽咽起來,坐在他身旁的映藍輕輕撫他的膊。隔了一會,她低聲跟我說,歷來只見過超哭一次,今天是第二次。

他倆有朋友和同事在囚;間接認識的,有幾十個在獄中。

怎能忘記。

「而家正常番……」說話聲線和裝扮都很娃娃的映藍,打斷我的問題,聲音透出提防意味:「乜嘢叫做正常番,點解覺得正常番?」超緊接道:「我哋角度從來無正常過,無好轉過。」官方「復常」二字確刺耳,我連忙解釋指外在規矩取消,空氣中的平和才回來,他們差不多一齊答:「一九年後已不同,很多方面下降。」沒有外在規矩後,生意略為改善,但十分不穩定,周末生意只及以前的一半,假如最差時是兩分,最好時是十分,現在是四分,現在最多只需四人打理。「我唔知再有無機會返番嗰一種正常。」超道。

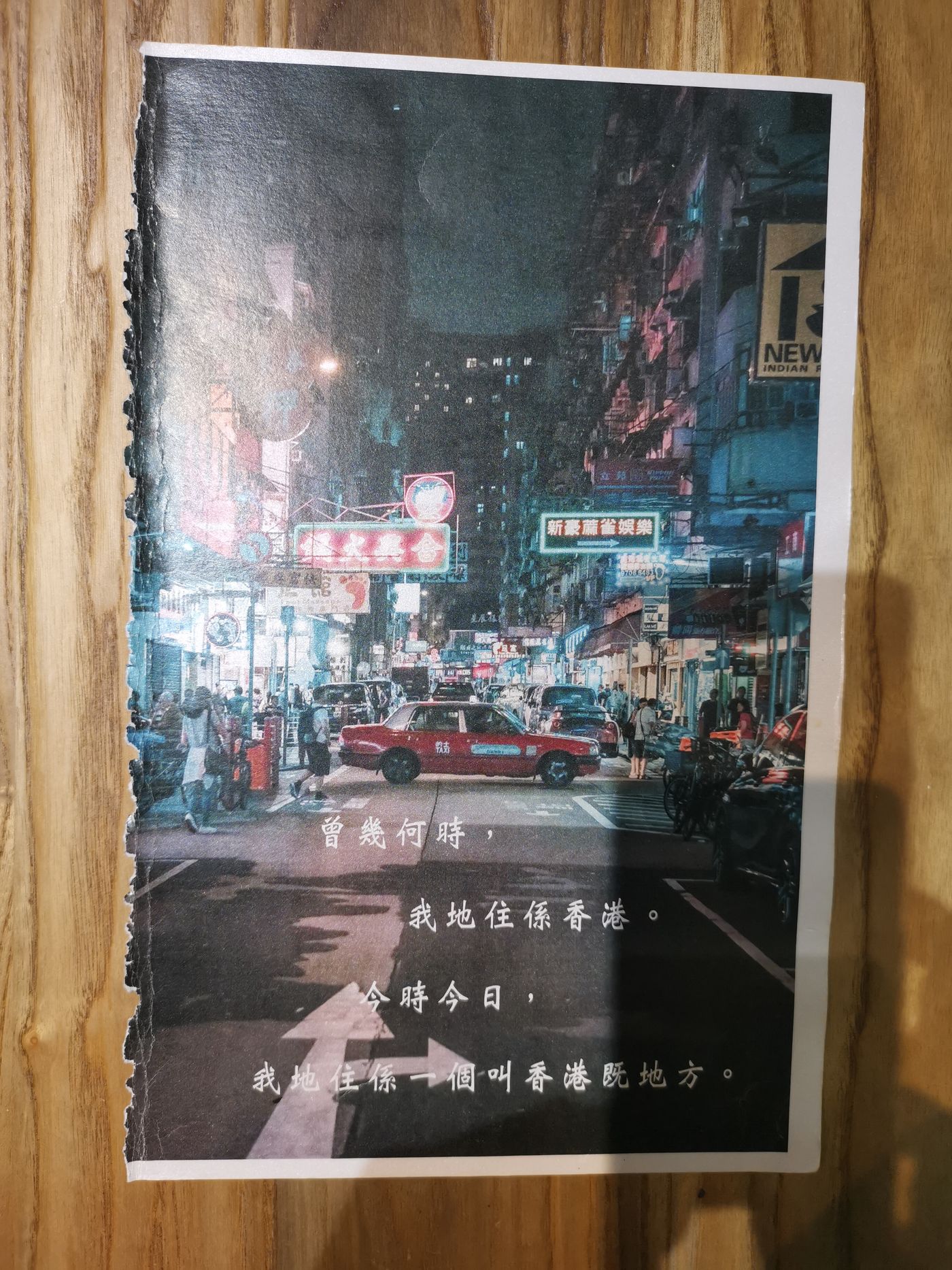

映藍不諱言,生意有愈來愈差的跡象,可能因太多人移民。「很多客人在這裏(願榮光)吃farewell飯,說下月去英國、澳洲、加拿大,好多好多,有些走了才告訴我們;去年尾最多客人告別,基本上每日都有,而家繼續有。」

超回憶,以前很多客人在店內討論黃色經濟圈,去完這間去下一間,又看見客人在IG分享不同黃店資訊,「對上一次聽到,可能差不多一年前,好多人漸漸遺忘。」

有些人去願榮光只為拍照,或當作去博物館。「曾有客人來到,我問幾位,他說只來看看,看完後點頭離開,我立時呆了。如果我知道有間黃店,當大家放棄,那間黃店仍在堅持,我即使不肚餓,都在tips box放下貼士,原來不是很多人和我一樣,我很失望。」

若黃店不夠質素呢?映藍答:「每個人的追求不同,重視的是民主人權自由,還是餐飯好唔好無食?我自己食背後的信念,這是我們的初衷。」映藍試過半夜三更肚餓,都不光顧那間通宵營業的快餐店。

超說,若他光顧的黃店不好吃或份量少,他寧願之後再吃一餐,不會不支持。「香港人支持黃店,當初想養成習慣,習慣地有選擇下盡量幫同自己理念相同的人,但我而家見到會堅持呢樣的人愈來愈少。

「我不奢求一日三餐去黃店,一個禮拜有七日,兩日放假時揀一餐得啩?一個月一次得啩?三個月一次好無?幾多人可以咁堅持?我不是怪責其他人,但我見到大趨勢是仲有身邊幾多人討論黃店,討論舖頭立場、想法?我見到的係,大家已經遺忘當初許下的承諾和堅持。」

他倆思考整個黃圈的改變。「原來大家都會遺忘,都會唔記得,然後更多舖頭不敢行前多一步講嘢。社會好似復常,起碼唔使戴口罩,在好似繁榮的假像下,大家好似忘記咗。」

有知名黃店不是低調淡出就是變節,黃圈口諸筆伐,映藍倒很諒解。「每一個人有要背負的東西,我們不是當事人,不能判斷,最重要是你知道自己相信甚麼,無愧於心。」

他倆盡力做,亦時常掙扎應否離開。映藍忍不住啜泣:

「感覺譬喻係我哋參與漫長絕食的戰爭,我哋一直絕食,但一個又一個離開,我們的客人和朋友因不同原因慢慢倒下、離開、頂唔住,好似得番我哋自己一個咁,然之後見到堅持嘅人好似愈來愈少,都會反問自己,到底係咪仲應該堅持,係咪仲值得堅持,我哋的堅持到底有無意義呢?有無人見得到呢?有無人支持和鼓勵我哋,定係我哋根本係儍仔?」

她坦言,每一日都很痛苦。「我哋各自打份工,收入穩定和多好多,但呢度(願榮光)不止賺唔到錢,仲要蝕住做,就係為咗無錢收的信念,成日質疑自己。」

然而,超補充,和很多入獄的人相比,他倆的經歷微不足道,移民好像對不起犠牲了的人,他們三年後返來,會看見甚麼?「有很多更辛苦的人,佢哋堅持緊,我哋唔希望咁容易放棄。」

願榮光位於華洋共處的中上環,不時有不同語言的人來光顧,包括普通話人。「他們即使受著不同的打壓,都願意親身支持我們,飲咖啡或吃飯,我們特別感謝他們。」

超指出,願榮光的門面十分鮮明,因此普通話人是明知而來;訪問前一天,才有個三十來歲、穿西裝的普通話客人,十分有禮貌,大家心知是同路人。有天,有一枱客全是普通話人,在場一眾客人沒出現側目或歧視的氣氛。「我們看見,信念一致的時候,不同語言的人可以一齊生活、包容、互相尊重。」

超和映藍做義工認識,曾服務老人家和青少年等等,兩人也參加了雨傘運動,至今一起十年。

在訪問中,許多時候一個回答期間停頓,另一個流暢接下去,而且用語相近,若非信念一致和有深厚瞭解,不能如此。

超鑽研手沖精品咖啡九年,熱衷和他人分享,若客人點咖啡,他會逐一講解店內各種咖啡豆的特色,按客人口味介紹,然後磨豆,再在客人面前手沖,帶領客人品嚐咖啡在舌面舌尖的味道和比較不同,讓客人體會精品咖啡的文化。這一趟咖啡之旅要十五分鐘,若客人沒有時間,超寧願客人點其他飲品,改在較空閒的日子來飲咖啡。他直認會減少生意,但也自認固執,不想為了生意而令客人錯過咖啡旅程。

映藍談起精品咖啡,頭頭是道,但她說自己只負責飲,不懂沖,全由超負責,「所以我好幸福」——本訪問假如帶苦,當中肯定有一點甜。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!