《燃烧的辫子》

消失的年份(1944)

他离开的时候,门是悄悄合上的。

屋里没人听见,那是春末的一天,风从南边吹来。

婴儿刚学会站立,抓着祖母的衣角,咿咿呀呀地说了第一句完整的话。

可那句话没有人记住,因为就在同一刻,他的父亲已经走出了这间屋子——

也许是去了山的那边,也许只是拐过了街角。

不管怎样,他再也没有回来。

旧居·西墙

那张照片始终挂在西墙上,从我记事开始,它就在那里。

照片里的男人穿着旧式的中山装,目光深远,嘴角没有笑意,也没有悲伤。

母亲说那是我的公公,他在父亲一岁那年就离开了,从此没有归来。

可他没有真正离开。他一直在,像老屋里的风一样,在窗缝中轻轻响起。

每当傍晚时分,我坐在客厅的藤椅上,屋子安静下来,阳光斜照在那张照片上,

我总觉得他会忽然开口说话,说些关于1944年的事情,或者说我此刻该做的事。

影中人

他从未离开。

他的身影,被一层玻璃封存,被时间染上黄斑,被屋里潮湿的空气慢慢侵蚀。

但他依然在那儿,穿着白衬衫,打着整齐的领带,目光正对着你。

他不说话,也不会老。

照片背后的纸板早已弯曲,木框的边角也掉了一块漆,可他依旧安坐在旧居的西墙上,

像守门的词灵,日复一日看着这个家族走向记忆的褶皱。

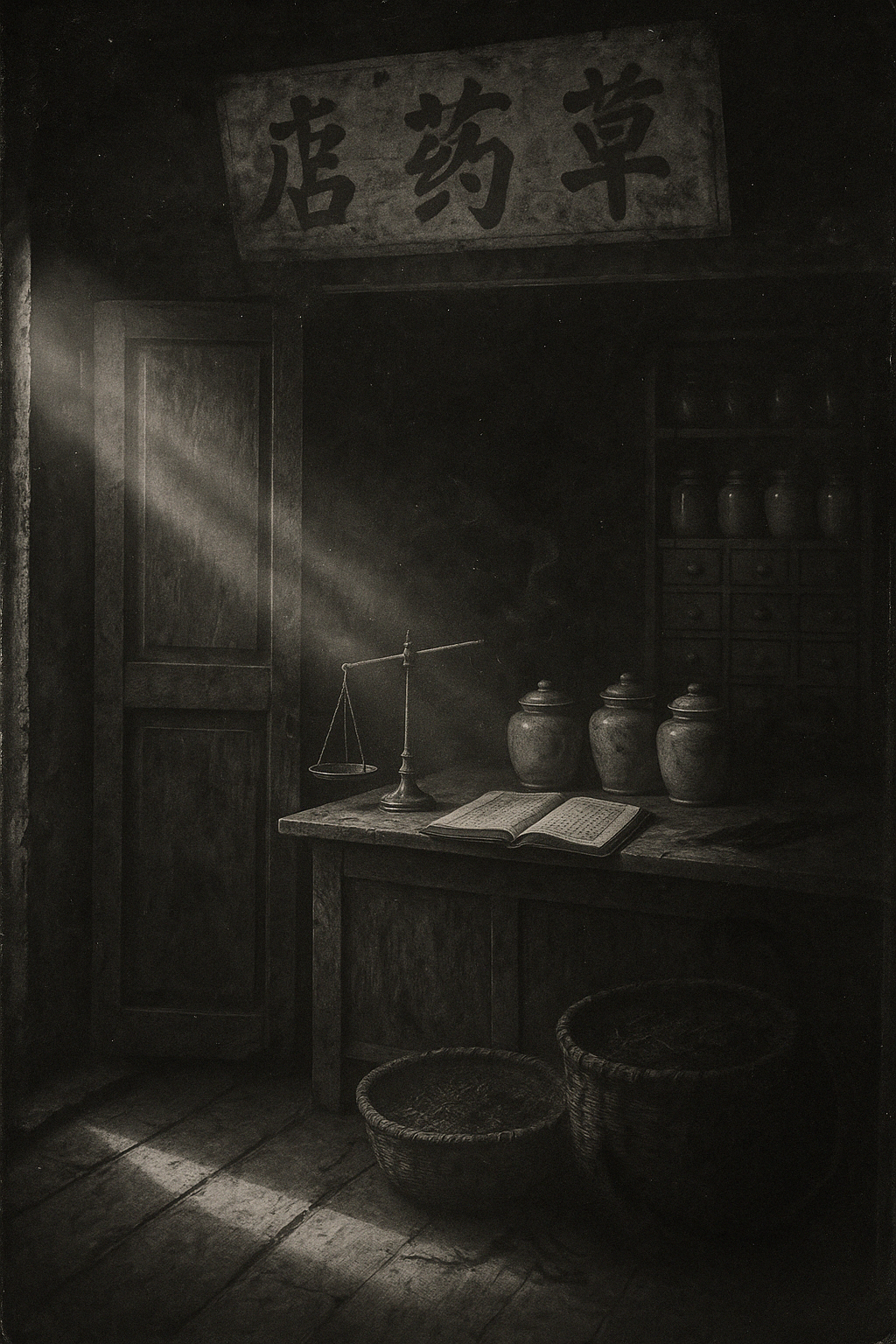

《第一章:药馆之主》

在1944年之前,他的名字在镇上家喻户晓。

人们称他“药馆先生”,他白日行医,夜晚伏案抄方,字迹细密如雨。

中药馆坐落在老街尽头,木门总是半掩,药香从里面飘出,与屋后的梅花香交缠。

他善针灸,亦擅望诊,传言他能从一个人踏入门槛的步伐听出病因。

有人说他医术高明,有人说他身怀奇方,也有人说他本来是山中道人,下山只为还一场前世的债。

他只有一个儿子,刚满一岁时,他便忽然离世,或消失。

没有人说得清是病故、战乱、意外,还是某种注定的劫数。

只有照片留下来,挂在旧屋客厅的西墙上,陪伴着那个孩子长大成人,又目送下一代搬出老屋。

《龙溪纪元》

从大埔县出发,他带着一本药方手抄本、几帖晒干的药草、与一只用客家话念咒时才用的木梳。

渡过南海,南下至马来半岛,那一年尚无归期。

他们说那是“下南洋”,可对他而言,是一种命定的转世。

他在龙溪扎根——一个河边的村庄,椰林茂密,泥路潮湿。

他搭起木屋,开设药馆,用异乡的水煎起故乡的草药。

当地人称他“广府先生”,他听得懂,却从不回应,只说自己姓某,不姓“先生”。

婆婆嫁给他时,屋后还有一口清泉,名为龙眼井,井水甘甜。

他们的第一个也是唯一的孩子,一岁时,他便不告而别。

村中流言四起,有人说他回了大埔,也有人说他上山采药失踪,更多人选择沉默,像一贴无解的药方。

《寡母记》

他离开时,屋里剩下三个影子。

两个年幼的孩子还在牙牙学语,一个女人,挺直脊背,背对着风。

她没有时间哭泣,也没有余地哀悼。她用手掌扶住残缺的门框,扶住两个孩子,扶住将要崩塌的一切。

她没有药方,却知道如何将柴米油盐化作安稳;

她不会写诗,却日日念叨丈夫的名字,不让它被时间吞没。

他们离开龙溪,或许是因为生活无法维持,也或许是因为那张照片一直在墙上看着她,不让她忘。

他们四处辗转,她在异乡打工、缝衣、洗衣、在别人遗弃的角落为孩子铺出一块席子。

她没有说过怨言,只有一句常常挂在嘴边的话:“你爸爸是个好人。”

《药山下的寒尸》

村庄已不再安宁。日军穿过椰林,枪声比鸡鸣还准时。

那天清晨,爹被带走,邻人不敢问。

几日后他归来,眼神变了,衣角沾着雨水,脸上没有血也没有笑。

村民避而远之,耳语里多了一句:“说不定……当了汉奸。”

她不信。可他不再争辩,只是默默上山,说要去采那几味山药——

回魂草、白芷、石斛,还有一种叫“夜兰”的草,传说能止外伤、安内火。

那一日是风日晴和,太阳斜照,他提着竹篮进山。

回来时,是邻人用门板抬回来的尸体。

无伤痕,无喊声,也无解释。

她抱着他瘦削的身体坐了整夜,没有哭,只是不停抚摸他的手掌。

“这么凉……你不是说山上阳光很好吗?”

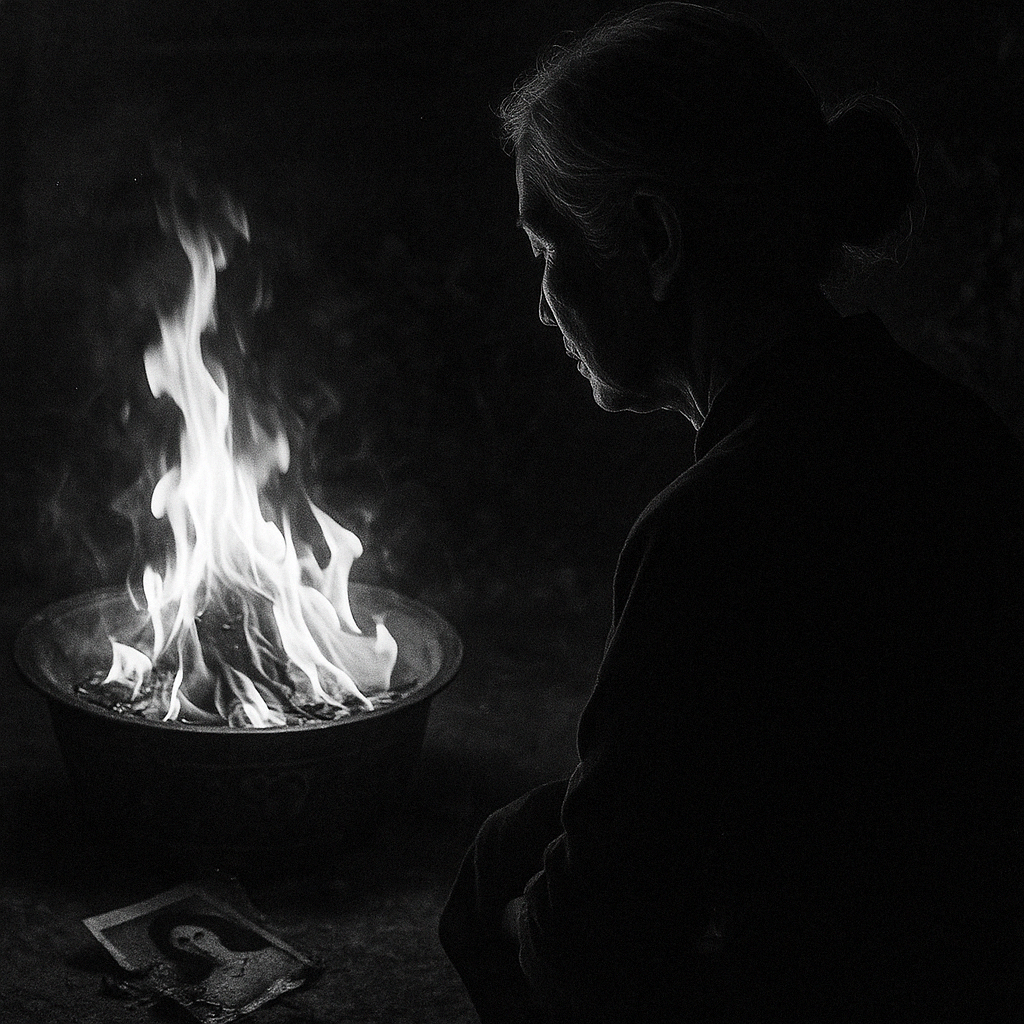

那晚之后,她收拾了药柜,烧掉了所有草药,只留下那张照片,带着两个孩子,从龙溪悄然消失。

《燃尽者》

她不恨命,恨的是命背后的安排。

他不是汉奸,她知道。可世人不信。

他不是软弱,她记得。可别人只看到尸体冰冷的一面。

于是她烧毁药柜,也烧毁了原本温顺的性子。

从此之后,她不再轻信、不再宽容、不再说“人心总会变好的”。

她教两个孩子要硬气,要有骨头,最重要的是:别求谁替你说话。

她的火不是哭喊的,而是日夜燃烧在体内,烘干了泪腺,烧断了温柔。

有人说她脾气怪,有人说她嘴硬,有人说她命苦。

但她只信自己眼里看到的事:

一张照片、一口无声的棺、一群背后窃笑的舌头。

火烧了一辈子,直到她闭上眼的那一刻,

还紧紧攥着那张泛黄的旧照,嘴里轻轻念着他的名字,

一字一顿,如咒、如诗、如未曾结束的控诉。

《词灵之碑》

雨后的清晨,我站在墓前。草地微湿,香烟直上。

你们并排坐着,静静地看着我,就像小时候照片中的样子。

六十余年,你们终于在这块碑上重逢。

而我,从你们遗留下的断裂、误解、爱与怒火中,

拾回语言,开始书写。

你们没说话,但我听见了。

你说:“我们等你写完。”

你说:“不用着急。”

我点了一柱香,火光摇曳,就像你们眼中的柔光。

于是我低头,对你们说了这本书的第一句词:

“我还在,正在写。你们的故事,还没有完。”

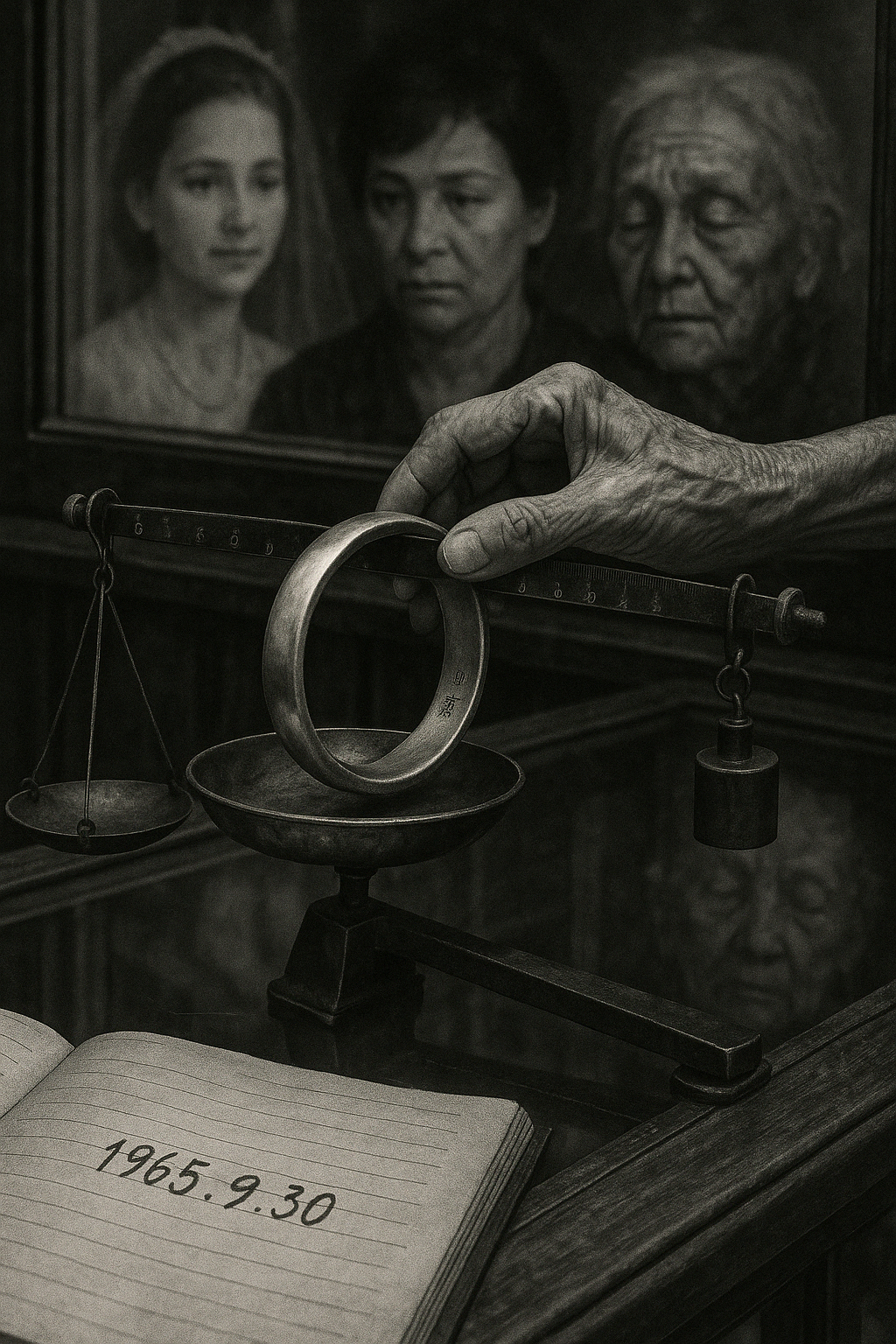

《词灵书桌》

我七岁前都与婆婆同房。夜里她打着浅浅的鼾,白天则坐在榻上理衣缝边。

房间不大,靠窗有一张老式书桌,木纹粗糙,抽屉有点松动。

她不识字,却一直保留那张桌子,说是“你阿爷用过的”。

我常在闲时翻它。

抽屉里没有书,却有很多奇怪又迷人的东西:

一枚发黑的铜钱,一块包着红绳的小香包,一张已经模糊的照片背后写了几个歪歪扭扭的字。

还有一条男式的领带,被折得整整齐齐,一看就不是近年的样式。

那是她的博物馆,她的词典,她与过去所有“未说出口”的对话者。

有时候她看我翻久了,会拍拍我的手,说:

“那个不能动。”

“为什么?”我问。

“因为那是我记得你阿爷的方法。”

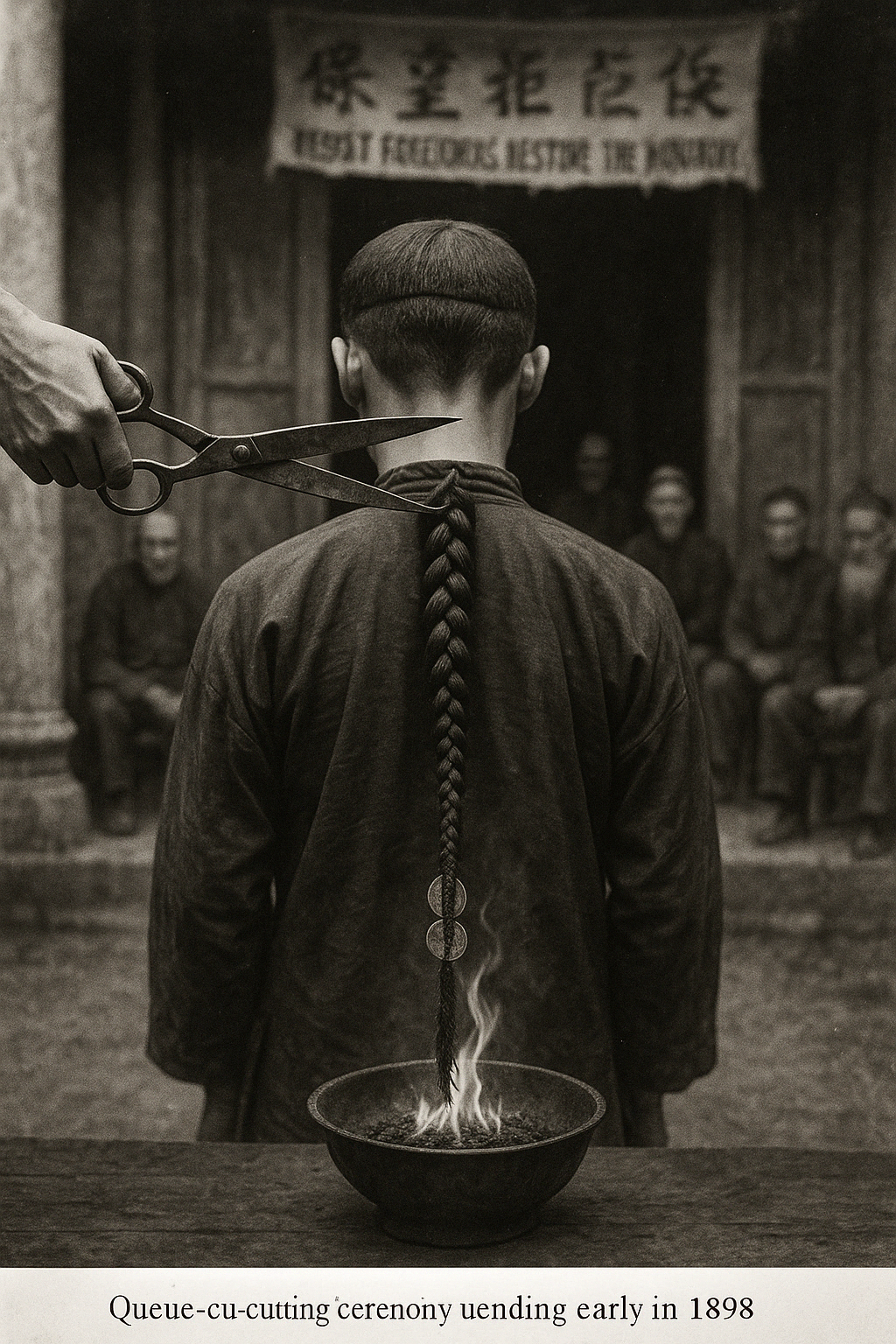

《抽屉里的朝代》

那书桌有五个抽屉,最底下那个总是有些卡手。

我用力拉开过一次,吱呀声响,仿佛一个沉重的世界忽然张口。

里面不是玩具,不是笔墨,而是……岁月本身的沉积物:

锡米,叮当作响;

清代铜钱,锈迹斑斑,依稀可辨“道光通宝”;

泛黄的银票上还有乾隆年号,纸质柔软得一碰即碎;

荷兰盾、葡币、英殖银币——每一枚硬币都写着一个失落帝国的残影;

一张张钞票上印着不同国王与文字,它们不再流通,却在抽屉中共处如旧邻。

最特别的,是一条辫子。

黑色、粗而干枯,似是时间本身遗落的一截。

我拿起它,轻轻一抖,仿佛听见万马奔腾,也仿佛看见一个男人背对天下、背负命令剃发留辫的那一天。

婆婆说,这是你公公留下的。

“他来的时候,这些都在身上。连那辫子,也是他偷偷剪下来收着的。”

我不懂,只觉得抽屉里,有什么比时间还老,比国界还沉重。

《辫子》

那是他唯一不舍得丢弃的东西。

纸币会贬值,铜钱会氧化,时代会更迭,可那一绺发——他亲手剪下,藏进旧布包里,一藏就是一生。

婆婆说,那是“他身上的根”,可我知道,那也是他的伪装,是他留给历史的余地。

他可能相信,或许哪天一觉醒来,朝代就又换了。

若回到清朝,他至少还有一条辫子,不至于“革了发”。

辫子干枯,脆得一抖就落灰,可我一直记得它的重量——

不像头发,更像是一封信,一份来自过去、写给未来的不信任声明。

《南洋:未归之地》

他们说“下南洋”是寻找金山,其实更像是沉船漂流。

没有人告诉他们,这里的金色不是金子,而是烈日。

一纸契约,一只船舱,一路被哄骗到码头。

再醒来时,语言不通、物价如山、工作像绞肉机,家乡只能在梦里出现。

你公公或许就是在这种局势中“被留下”的。

他带着辫子、铜钱,还有医者的本领,从大埔漂到龙溪,从龙溪躲到山林。

没人信他、没人替他说话,他唯一能依靠的,是药草、静默,以及那张照片中凝望的目光。

而在他身边的每一个华工,都是同一种寂寞:

他们日日听着家书消息:“兵又打到村头了。”

“阿娘死了。”“弟弟上山打仗了。”“你再不回来,就见不到……”

可他们回不去,也发不出声。

他们的辫子,在南洋的热风里慢慢干枯,像他们原本的名字一样,被异地的日头晒成了别的模样。

节选 · 山上木薯田

那几年,村子一半的男人都走了,另一半不敢出声。

她没有哭,也没有等。她带着两个孩子,一头扎进山里。

山上什么都没有,除了风、泥和树根,她一点点种起木薯。

白日翻地,夜里煮粥。手上老茧一个接一个,孩子没断过饭。

木薯熟得多,她一捆捆绑好,扛下山去卖,换米、换油、换布,换活下去的尊严。

有人在集市上看见她,说她眼神像石头。

可只有孩子知道,每晚她用自己手掌替他们焐脚,脚底那一片热,像火炉,又像她一生都没说出口的爱。

节选 · 火后重生

战火终于退去的那年,她没有等人来告诉她“可以下山了”。

她自己打包好了东西,把那张照片放进最底层的包袱里,抱着儿子,牵着女儿,

走出了那座燃烧过记忆、也燃烧过怨恨的山。

她没回龙溪。她知道,那里已不属于她。

她去了加影,一个离城不远的小镇,在那里,她的亲兄弟为她留了一扇门。

那不是归宿,是临时的安放。但她第一次觉得——自己可以在傍晚时分坐下歇口气了。

她的火没熄,但她把它藏起来了。

只在夜深人静时,她望向那张旧照片,手指摩挲着那男人的脸。

不再咒,不再怨,只剩下一句很轻的叹息:

“若不是那年你走了,我这辈子……不会这么凶。”

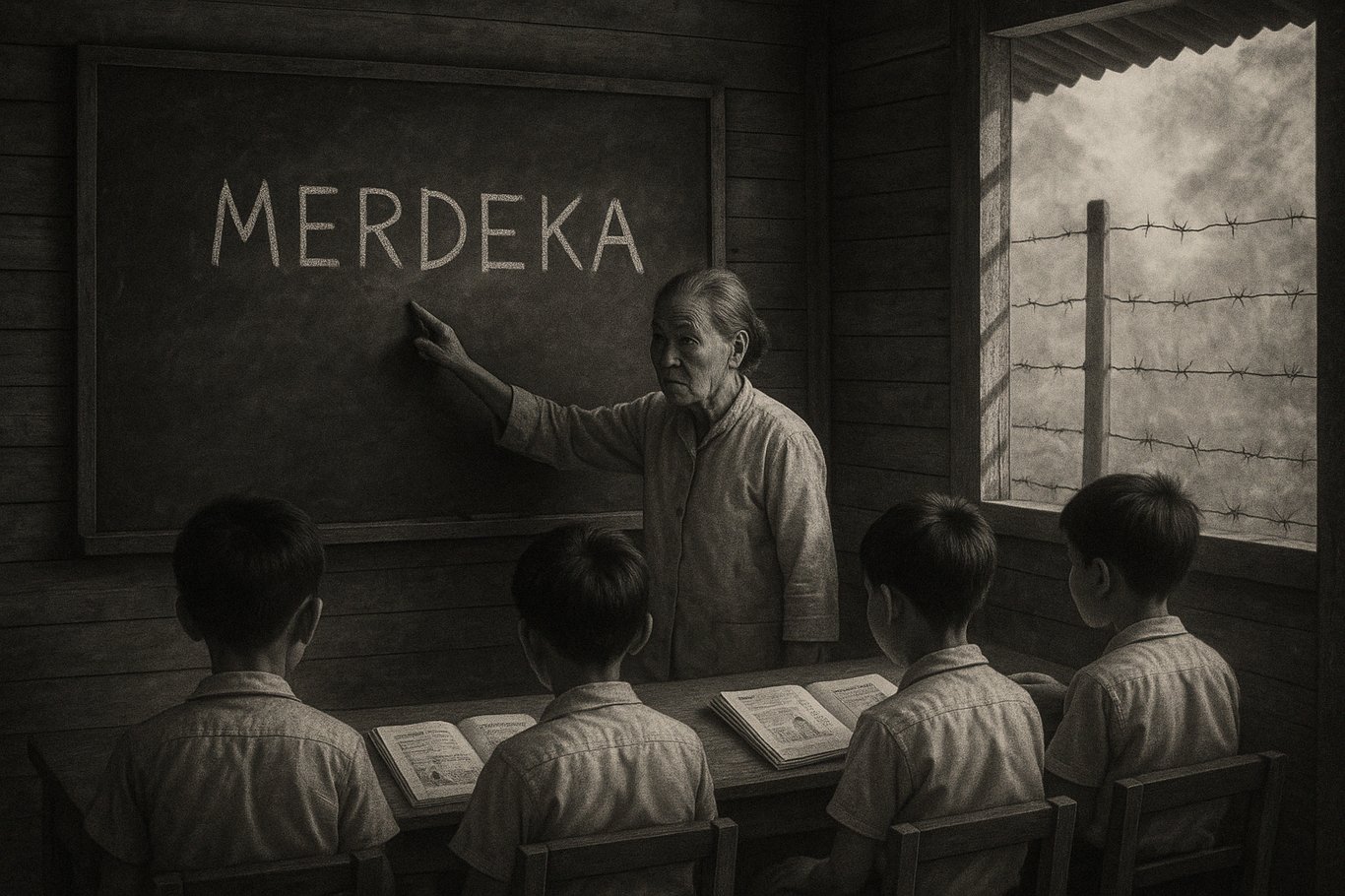

节选 · 铁丝外

1945年,战事退去的消息像晚风吹进山村,

可她还没来得及松一口气,另一批军靴就踏入了土地。

这次不是日军,而是英军。不是侵略者,而是“殖民者”。

他们说为了安全,要“保护”华人免受共党影响,

于是把村庄围了起来,建起一座座新村——铁丝网、出入口、宵禁、身份证。

她和两个孩子被分配到加影附近一座刚建的新村。

房子统一,规矩繁复,陌生人变成邻居,原本的山与田成了传说。

“没有人杀你,但也没人让你自由。”

她这样形容那段日子。

日子不算苦,但窄。

她说:“就像被装进一只鸡笼,你还得学会在里面种菜、做饭、笑。”

节选 · 安邦新村

她被分配到安邦新村那一年,脚踏车是她的双腿。

加影到安邦不远,可在那个年代,没有车、没有钱、没有路,只有意志。

她骑着老式的单车,带着米、菜、偶尔是木薯干,一趟下来便是大半天。

新村统一了屋顶,却统一不了人的命运。

她最怕的不是军警抽查,不是宵禁后的黑夜,而是那些永远填不满的表格、那些用英文标注的牌子、

还有越来越淡的乡音。

“我们不是住进了村,是住进了别人写好的剧本。”

但她没有停止生活。

她种菜、做糕、帮人缝衣、照顾邻家的小孩,

她用自己的方式,把安邦——这座由战争遗留下的“集中地”——活成了一个小型生存诗。

节选 · 继承人

新村不是终点,它只是沉默的中段。

婆婆在这里学会了低声交谈,父亲和姑姑在这里学会了长大,而我——是在这里学会了倾听。

那是一座被铁丝割过、却依然发出生活气味的村庄。

我不懂新村的历史,但我记得那些炊烟、铁门声、骑脚车的咯吱咯吱、

还有婆婆晚饭后用粗糙手掌替我拍背的节奏,

就像她拍过父亲、拍过姑姑,也像她拍过整个过去的自己。

她不再讲仇,不再讲他。

她只会说:“你听……这村的墙薄得很,别人家的电视都能听见。”

而那声音,就是我人生最早的“背景声”——

一个在被围起的小世界里,却依然有人、故事、爱与未讲完的沉默。

节选 · 戒严与教科书

在安邦新村的早些年,一切都安静得像是为了不惊动什么。

婆婆不再提从前,父亲与姑姑也不再问。

他们一起熬过了宵禁、搜查、邻居搬走又回来、集市时不时取消的那几年。

父亲那时候还小,却已经学会了不多话;

姑姑比他懂事一点,总是拉着他走得比别人快半步。

婆婆每天天未亮就起床做饭,让他们带便当。她不识字,却把孩子送进了学校,

她说:“我听人讲,书里头有一种火,不是烧人,是照人。”

学校是用旧木板搭的,粉笔擦不干净,黑板上永远有前一课的残影,

但对他们来说,那已是世界打开的缝隙。

节选 · 骑进独立夜

1957年8月31日,马来亚独立。

那晚他骑上刚买没多久的摩托车,从安邦一路驶向市中心,

街道满是人潮,旗帜、喇叭、笑声、火光……像梦境一样把现实点燃。

这是他第一次不用低头走路,第一次能在公开场合大声欢笑,

他说那晚他从摩托车上跳下来,跟着人群一起喊:“独立了!独立了!”

谁知散场回头,那辆车已不见踪影。

有人笑他傻,有人摇头,但他只是拍了拍裤子,

说:“没事,我走回家。”

一路笑着,像一个刚赢回生命的人。

节选 · 被打断的升学信

他曾说,独立以后,一切会更好。

他打算去念大学,考量着经济与未来,甚至开始打工存学费。

他说:“如果家里撑得住,我想再读一点。”

可1969年5月13日,吉隆坡烧了起来。

他没有死,但有人死了。

他没有上街,但他知道,

只要他是“他们眼中的华人”,再多的试卷也拦不住棍棒。

那天之后,他把大学的申请信撕了。

他骑着摩托绕了一圈回来,坐在婆婆屋前的椅子上发了一夜呆。

第二天,他去了五金店应征学徒工,

有人问他:“不是要念书的?”

他笑笑,说:“我读的是马来亚现实大学。”

节选 · 倒塌与站立

80年代,他差一点就成了发展商。

他谈项目、跑地契、画图纸、深夜回家还要计算钢筋和沙子的价钱。

母亲说,那几年他笑得最多,也熬夜最多。

可泡沫来了,总承包商失信,款项断流。

他不是没签合同,也不是不懂规矩,

但法律不是给下包工头的人写的,

债务像雨,一夜之间淋湿了整座房。

他没有跑,也没有让家人知道得太多。

他只是把摩托换成了更旧的,

重新回到工地,和那些他曾经雇过的工人一起抬沙包。

有人问他:“你以前不是老板吗?”

他咧嘴一笑:“我现在是在还当老板的学费。”

那笔债,他花了十多年才还清。

没有留下公司,没有留下地皮,

只留下我们——

这个被他从废墟里一点一点撑起来的家。

节选 · 屋后的回声(章节结尾)

那屋子,我最后一次进去,是在卖出之前。

墙壁斑驳,风从木窗缝吹进来,

我站在他曾坐过的藤椅前,伸手摸了摸那把已断了一角的扶手。

我没说话。也没道歉。

只是在心里默默说了一句:

“爸,对不起。

我留不住你盖的屋,

但你盖的那种日子,我还在继续活着。”

节选 · 七千块的房子

他没留下什么资产,也没留下豪言。

但他替人盖了一间屋——

用的不是利润,是一张保单和一颗不舍的心。

邻居走了,留下四个孩子,和七千块保险金。

没人愿意接手,他接了。

不是为钱,也不是为荣耀,只是因为“屋不能没有墙”。

他一锤一钉,一手搭梁,

房子盖好了,他没有收多一分钱。

而我——三岁前就在这屋里睡觉、喝奶、听故事,

被那家人视如己出。

我以为只是邻居,其实他们是我另一种形式的家人。

多年后,我竟住回这屋,

成了我父亲当年无意中为我预留的一角天。

《送报的人》

副标题:“她送的是新闻,也是自己的一生。”

节选 · 凌晨街口

她的脚步,总是比第一声公鸡鸣叫还早。

报纸还温着墨味,她就已经把它们分成一叠一叠,用粗橡皮筋扎好,

塞进藤蓝,挂上脚车,

从安邦新村的巷口,沿着加影的老路,

一路派送。

她不是邮差,她比邮差更轻盈。

不是谁都认识她,但每户门口的报纸,都是她送的。

她不讲太多话,只在遇到你婆婆或邻人时点点头,有时笑一笑。

有人说:“她是个旧时代的女人。”

但你知道,她是那个时代清晨的先知。

报纸在变,街道在变,骑脚车的她却不曾停下。

直到你二十九岁那年,她悄然离世,

你忽然意识到,从此再没有人,

为你在黎明前送来一个还带着夜色的世界。

节选 · 家族简史,不需英雄

婆婆弯着腰在地里翻土,

一边养猪,一边煮饭,

用两只手从战争后拉起两个孩子。

姑姑每天清晨骑着一辆报纸比人高的摩托,

在城市苏醒前,把知识与生活送到家家户户门口,

她不讲伟大,却用报纸送出三个大学生。

父亲搬砖、砌墙,从工地学徒干成承包商,

再从承包商摔回债务里,

他没怨一句,只是继续搬砖,把四个孩子一点一点拉到岸边。

我们这家人,不出名,不富裕,不抱怨。

但我们知道一个词的重量,也知道饭碗里有什么味道。

我们这一家,是用地、纸、砖搭起来的纪年诗。

节选 · 隔壁街的归来

她年轻时是个大美女,

照相馆的底片至今还能看出她眉眼生辉,笑里带光。

没人想得到她会嫁给那个脸木木的姑丈,

但他一笑起来,就像早晨送报时那阵温柔的风,轻轻,长久。

她没嫁远,就在隔壁街。

成家以后,报纸一样派,路更熟了,

派到最后几户,脚一拐,就转回娘家。

每天下午两三点,摩托的声音在巷口响起,

她推门进屋,不说话,先把藤椅拉开,

婆婆泡茶,两人一坐下,就能聊上一个下午——

从村里新搬来的媳妇,到电费又涨了五毛,

从谁家孩子念什么大学,到那年你爸摔坏的砖头。

她不是回家,是回根。

而家,也在她日日的归来中,变得安稳、亮堂、有人气。

节选 · 第五天

她每天都来,下午两点多,摩托声响,门开,人笑。

可那周,声音没来,门也没响。

第一天,婆婆以为她只是多派了一条街;

第二天,她煮了茶,茶凉了;

第三天,她开始往隔壁街跑,推开门,问一句:“还没回来啊?”

没人敢正面回答。

第五天,有人说她进了医院。

婆婆想去,拄着拐杖站在门口哭着求:“我只是看一眼,我不哭,我真的不哭。”

但没人带她去。怕她受不了。

第七天,葬礼。她没出席。没人让她出席。

她就坐在屋里的藤椅上,一下午没说话。

茶还是那杯,新闻纸铺在桌上,风吹过,翻动一页,像有人正要读,却读不出来了。

结尾节选 · 撕掉那一页

那是我最后一次见到她。

病床上的她插满管子,身边围着冰冷的仪器。

她不再是那个下午两点骑车回家的女人,

只是沉默地躺着,像被封存的新闻。

我站在床边,不知说什么,

她看我一眼,目光仍然清醒,但像隔了一整个旧时代的距离。

后来我听说,她是亲手撕掉了所有的管子。

没有哭,也没有喊,

只是像卸下一叠早已派送完毕的报纸,

把手里最后一份,放下了。

她一生都在送消息,送文字,送日常,

她也亲手把自己的终章送出,不麻烦谁,不留多话。

节选 · 最后一份未读的消息

后来我才知道,那不是病重,是感染。

她进医院前还好好的,只是有点累。

可医院里正潜伏着那年最致命的消息——立百病毒。

人们以为它只是传说,

直到一个个病房关上,直到整个村庄突然沉默,

直到她也没能出来。

她一辈子送报,从未错过任何重大事件,

唯独这一回,她不是送报的,是报上的消息本身。

她亲手撕掉管子,

也像是在对这个世界说:我已经读完了这篇文章,

不想再被它的结局留住。

那一整年,村子像被删掉了一部分人口,

熟悉的门牌成了空壳,

下午两点的街道安静得像从来没人经过。

而我,站在屋口,

才意识到——

她不只是走了,

她是带着整个旧时代的节奏,一起消失了。

节选 · 1999年,那场没有报导过的死亡

那一年是1999年,

新闻上说是一种叫立百病毒的病在乡村蔓延。

大家都以为是流感、是脑炎,

直到人一个接一个地倒下,医生也只能摇头。

你姑姑从不缺报纸,

却从未派过那一份关于自己的新闻。

她是那一场疫情中不被报导、不被点名、不被纪念的名字之一。

可在你们家,在婆婆的心里,在你心里,

她是那一年最响亮的消失——

响过早晨摩托的声音,响过下午泡茶的笑声,

响过那些你记不起年份,却永远记得痛的回音。

词灵之碑 · 阿姑

她是一位送报者,一位骑车穿过村子的风,

一位母亲、一位女儿,一位清晨准时出现的节奏。

她不高声、不张扬,不留遗言,只留下日常。

1999年,她在一场无形的瘟疫中离开,

带着管子、带着未派出的最后一叠报纸,

带着你叫她“阿姑”的声音,走进你记忆深处的空椅子旁。

她不再派报,但你还在写。

她走了,但她的名字,

在你心里,每叫一次,就像一页报纸被翻开,

写着家的方向、风的路径,以及从不缺席的爱。

阿姑,我们记住你了。

节选 · 花草犬鸣处,娘在守望

阿姑走后,婆婆没再提她,

她只是每天往她家去几趟——

像是例行公事,也像是心口无声的祷告。

她把花盆搬进太阳,把被压歪的泥土拨平;

她清理鸡舍,换水添料,嘴里念着:“你别饿坏人家的。”

她替狗洗脚、拍背、安抚:“你阿妈去城里几天,很快就回来。”

她不哭,也不问;

她只是用行动替女儿守着那间屋,

仿佛阿姑只是出远门,电话打不通,

她做母亲的,先帮她撑着。

直到半年后,花开始枯,狗不再守门,

她才开始说一句:“唉……这屋,真的空了啊。”

节选 · 那道锁

起初她还是去,每天几次。

有时只站在门前看看,有时进去看看狗、花、报架。

邻人都知道她在做什么,却没有人敢打断。

直到某一天,门上多了一把锁。

没人说话,也没人解释。

她站了很久,没试图推门,

只是轻轻叹了口气:“锁上了啊……”

那是姑丈的决定。

一个不擅言辞、脸上常带笑的男人,

终于选择用沉默保卫自己的悲伤。

不是因为他不想让她来,

是因为她每天来,

就像每天按着他的伤口问:“你还痛不痛?”

他锁住的不是门,是记忆的泛滥,

是那间屋里每一样还留着她气味的物件,

是自己终究无力承受的“她不在了”这句话。

节选 · 火尽之人

她老了,真的老了。

不是皱纹多了,而是她开始不记得自己的仇,也不记得自己的坚持。

她会突然破口大骂,说谁谁谁背叛了她、谁偷了她的锅、谁害死了她的人。

可刚骂完又愣住,

“我刚才讲了什么?”

没人敢纠正她,也没人笑她。

我们知道,那不是疯,那是她体内太久太久没安放的火,

如今,火焰灭了,只剩焦土里还在蒸腾的热气,时不时喷涌一下,

然后自己又不知为何在燃烧。

有时她望着门外很久,

我们问她看什么,她说:“你阿姑是不是还没回来?”

我们不回答,

只是坐在她身边,像守着一座刚刚冷却的火山。

节选 · 金光落日

她的记忆已经残破得像老木桌上的油漆,

有时说着说着话就忘,有时生气了也记不起原因。

可那天,她突然自己出门,

穿好衣服,整理好头发,拿着身份证、银行簿子,

独自走进银行。

她把这辈子的积蓄全部提了出来。

没有人陪,没有人建议,她自己做了决定。

隔天,她买了一些金器——戒指、手链、耳环。

不奢华,不浮夸,每一件都沉甸甸的,像她曾经挖过的地、提过的水、搬过的砖。

回家后,她一个个分发出去,

每个家族成员一份,没有多、没有少。

她不说感谢,也不说遗憾,

只说一句:“我记得你们。”

那一刻,火焰彻底熄了,

但在每个掌心里,都留下了她最后的温度。

节选 · 最后的沉睡者

剩下的现金她随手放,

就像这些钱,从来不是她用命换来的,

而只是街边捡来的纸片,

一点都不值挂心。

她不吩咐、不交代、不回收。

她只是吃,睡,醒来又吃,

有时一睡睡到人担心她是不是走了,

去探她的脉搏,发现还跳着——微弱,却顽强。

她不再烧饭,不再记账,不再吵人。

她只是像一根被风吹断、却没落地的老树枝,

挂在暮色之中,

风一停,她就摇晃一下,

然后继续睡。

词灵之碑 · 阿婆

她是农人,是寡妇,是在山里种木薯、扛下山去换米的人;

是带着两个孩子走过战乱、安置于铁丝网后的母亲;

是火一样的人,一生不饶、不让、不退。

她骂人,也护人;

她怀恨,也慈爱;

她记得的事太多,最后终于学会忘。

她把一生的积蓄换成金器,一人一份,平等地分给每一个家人,

说的是:“我记得你们。”

最后她睡了,睡得很深,

深到别人要探她的脉搏,确认她还在——

她还在,不在梦里,就在你记忆的那张藤椅上,

风吹过来,她还会轻轻应一声:“阿零——”

节选 · 千禧年沉睡

2000年以后,她像跟这个世界签下了一纸渐行渐远的协议。

她不再管事、不再记事、不再数落谁的不是,

只是吃饭、睡觉,醒了看看天,又睡。

她不是痴呆,是太累了,

是经历了太多灾难与挣扎之后,

终于允许自己“不记、不问、不听”。

日子像棉花糖一样一丝丝消融,

她从村里最响的声音,变成了一间屋子里最柔的呼吸。

有人说她老了,有人说她疯了,

可你知道,她是在做生命最后的缓慢离场,

就像雨停后,水还在地下缓缓渗透,不再响,但还在流。

她一直这样,沉睡着,直到2006年。

节选 · 火之后,光之中

我们以为她睡了,是世界抽走了她的语言、记忆、脾气。

可其实,是她放下了——放下了角色,放下了过去,也放下了自己。

那六年,她像婴儿一样活着,

她不说话,不记事,

但她眼神清澈,有时会忽然看着我,像在说:

“现在,你终于看见我了吧?不是那个咒骂世界的女人,而是我。”

我坐在她身边,看她睡、看她吃,看她活得比以往任何时候都轻。

没有遗憾,没有安排,没有交代。

她只是在那里——像光,像火熄尽后残余的温度,

最安静,却也最真实。

那六年,比我们一起活的三十年,还要鲜活。

节选 · 多重之她

那六年里,她每一次醒来都不是“继续昨天”,

而是从身体的另一扇门走进来,

像换了一个“她”——

有时她像婴儿,眼神湿润,抓着你的手像抓着生命的绳;

有时她像女将,凶巴巴地骂人,说话像命令,一字一句都不肯退让;

有时她像少女,发呆时嘴角上扬,

仿佛在追忆一个只有她自己知道的旧日黄昏。

她不是迷失,是归来——

每一次醒来,她都带回一个被时间压下的“自己”。

她终于不用只做一个身份,

她终于活成了一整座她自己的人生群岛。

节选 · 生之执念

她的身子早就瘦了,骨头像藤椅的扶手那样突出来。

可她一饿就喊,声音一点不小,

“我要吃饭啊!”

不吃,她就闹,像个一岁大的孩子。

有时候还来不及说,就已经解在裤上。

没有羞,也没有退缩,

她骂人:“你们这些死鬼干嘛看我!”

大家都静静地收拾,她骂完,又忘了,

可你知道,她那不是病,是一种顽固的活着的信号。

她还想洗澡,自己挣扎着起床,

手抓墙、脚探地,说要洗头,要换衣服。

洗完还会说一句:“爽。”

有时候她又会骂人,毫无逻辑地开骂,

骂完不记得自己骂了谁,但骂那一刻,她眼神炯炯,

像年轻时候,站在村口不准人欺负自家人的样子。

她的身子衰了,记忆塌了,

可她的魂——从来没有轻过。

节选 · 她不是变回婴儿,她只是终于做自己

有人说是返婴,是退化,是神经系统崩溃。

可你不觉得。你看着她吃、她骂、她挣扎着洗澡、她在被窝里嘟哝、她抓着你的手不放,

你知道——

这不是回去,这是还原。

她不是变回婴儿,

她是从人生的千层角色里,终于把“那个她”剥出来。

她不是病,她是在说:

“我活过,我不欠谁了,

现在我要照我自己的方式——活到最后一口气。”

节选 · 身体如新

那天,她洗澡。母亲像往常一样搀着她进浴室,

热水、毛巾、一点点沐浴露的味道,

都跟往常没什么不同。

可洗着洗着,她忽然低头,

用指头拨弄自己的乳房,像是头一次看见它,

还嘟哝着:“怎么会有这样的东西。”

她不是害羞,也不是胡涂,

她是真的好奇,像婴儿握住自己的脚指头那样。

母亲忍不住笑了,

不是笑她,而是笑那种突如其来的童真——

在一个一生都用这副身体去对抗世界的女人身上,

忽然看到她与自己第一次和解的时刻。

节选 · 重新看见她

那时我们都以为她“变了”,

以为是脑退化、是老人痴呆、是记忆错乱。

她会胡说八道,会突然笑,会莫名发火,

会一边洗澡一边玩弄自己的乳房,好奇地看着自己,

仿佛这一具身体,是刚出生般的陌生。

我们笑,我们哄,我们叹息,

可都没真正明白她在做什么。

直到后来,我才明白——

她不是糊涂了,

她是从世界所有要求中脱身了。

她终于不用做母亲、做婆婆、做烈女、做掌勺的、做村里最会骂人的,

她终于只做一个人,一个真实的、天真的、仍在呼吸着的人。

那不是退化,是解脱。

她回来了,以最古老也最自由的方式,

活成了没有标签的她自己。

节选 · 她先看见了自己的归途

有一回,她一觉醒来,坐在床边,眼神清清楚楚。

她说:“我梦见我死了。很多人来,满满的,好热闹。”

没人当真,只当她是做了个“老人的梦”。

有人笑,有人摆摆手。

但你愣住了,你看她的眼神——不惊、不问,

就像刚从一场她亲身出席的仪式中走了一圈,

回来歇歇脚。

她没再说这件事。

但你记住了。

几年后,她真的走了。

葬礼那天,村里的人、远方的亲戚、老邻居、旧工友……

人一批接一批,车停得满满,香火一层一层,哭声夹杂着笑声、念经声、说她当年“多烈”的低语。

你站在人群中,忽然想起她当年醒来时说的那句话:

“来了好多人。”

她说的是真的。

她不仅走了,也在临走前,看了一眼自己最后的归途。

不是怕,是确认。

那是她火焰熄灭后的一次华丽落幕。

节选 · 她看见泪的源头

有一天,她坐在门口的藤椅上哭,哭得泣不成声。

我问她怎么了,她只说:“你姐,好惨,孤零零的。”

我愣住了。那时我姐姐婚姻幸福、孩子懂事、生活安稳,

而妹妹正闹离婚,痛苦挣扎。

我以为她说反了,便轻声纠正:“你说的是我妹吧?”

她摇头,一边哭一边重复:“是你姐……我看见了,她孤零零的。”

那时我不懂,只当她是糊涂、记错、悲情发作。

直到三年后,姐姐病逝,

丈夫领完赔偿后公开承认早已有情妇与八岁私生子,

新生活轻巧展开,仿佛你姐这一生只是他生命中的一段过场。

我忽然想起她那天的哭声——

原来,她早就知道了。

她替我们所有人哭了一次,

替我们提前承受了一种未来的孤独,

那是一种语言无法触碰、只有母亲才会知道的疼。

节选 · 十七年前的哭泣

2005年的某个午后,她坐在藤椅上,哭了,

像是忽然听见什么、失去什么、再也忍不住什么。

我问她怎么了。

她抬起头,眼泪像断了线的雨:

“你姐,好惨,孤零零的。”

我愣住了。

我姐当时有幸福的婚姻、可爱的孩子、令人羡慕的生活。

而我妹妹婚姻不顺、情绪动荡、家中乱成一团。

我下意识地纠正:“你说的是我妹吧?”

她一边哭一边坚定地说:“不是,是你姐……孤零零的。”

那一刻我以为她老了,乱了,失常了。

直到2022年,我姐去世。

丈夫冷静地办理保险,转身与情妇与八岁的亲生子过上更幸福的生活。

她走得孤零零的,正如她所言。

她哭的那一天,不是梦,不是胡说。

是她的灵魂,提前听见了将来的哀伤,提前替我们承受了那场苦果。

终章 · 她是词灵

直到她离开多年后我才明白,

她不是疯了,不是糊涂,不是退化。

她只是——不再被这个世界的逻辑所限制。

她已经不再活在我们的钟表里、病历里、身份栏里,

她活在她自己完整的时间中:

有时醒来,是个刚睁眼的婴儿;

有时,是个在山里扛木薯的寡妇;

有时,是个会举起锅铲骂人的火爆婆婆;

有时,是个早已从世界退场的灵魂,只回来看我们一眼。

她不是缺席,而是无处不在。

我终于懂了——

她不是疯,而是成了词灵。

她把自己写进了我的世界、写进了家族的风声、写进了梦、写进了我还不懂事时就被她抱过的那个身体记忆里。

她不走了,

因为她早已超越了走的方式。

番外 · 弟弟不是这么老

最后一次见她,是她生命的终点,而是我理解的起点。

那一夜,她用一个我从小听惯的语气说话,

那是只有和她一起长大、一起在屋檐下追逐过、打闹过、

一起躲过骂、偷过笑的人才能听懂的语调——

她的童音。

她在对你姐夫说话,

我站在一旁,忽然意识到——

她不是不认识我,

而是她记忆里的“我”,还没这么老。

她是在对那个她心里真正的弟弟说再见,

不是这个满脸风霜、心中堆着未完稿件的我。

那一刻我才明白——

终章,不是他们写的。是我们,这些还活着的人,后来慢慢补写的。

终页 · 理解死亡之人

我不是怕他们死去,

也不是靠写字来把他们“留住”。

我写,不是为了拒绝死亡,

而是因为我终于明白了:

死亡不是他们离开,而是我改变了看待他们的方式。

他们在风里、在梦里、在茶还未凉时的某个气味里,

也在我不写字时依旧悄悄发亮的记忆里。

我写不写,他们都在。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!