話題》屬於「香港製造」的黃金年代:久米美由紀╳陳慧╳洪愛珠談《香港百貨》

文|黃潤宇(詩人、編輯)

在你的廚房、餐檯、書桌上,是否也有一件刻著 Made in Hong Kong 的物品?「香港製造」曾經在東亞、乃至東南亞紅極一時;而隨著生活型態與產業結構的改變,這些產品漸漸從人們眼前消失了。

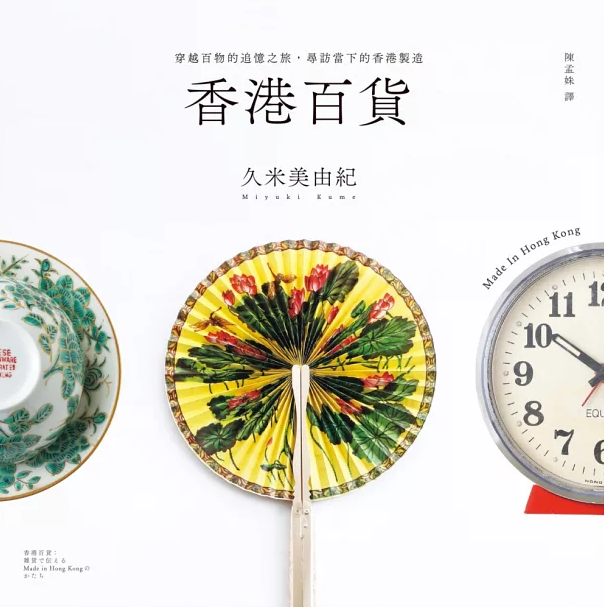

今年二月,積木文化出版了《香港百貨:穿越百物的追憶之旅,尋訪當下的香港製造》,作者久米美由紀是在香港居住生活了三十年的日本人,專職商業攝影。在這本書中,她擱下商業眼光,將鏡頭對準兔子燈籠、紅A全盒、黃銅水壺⋯⋯這些承載了香港製造業歷史的物件,也述說潛藏於物之後的故事。

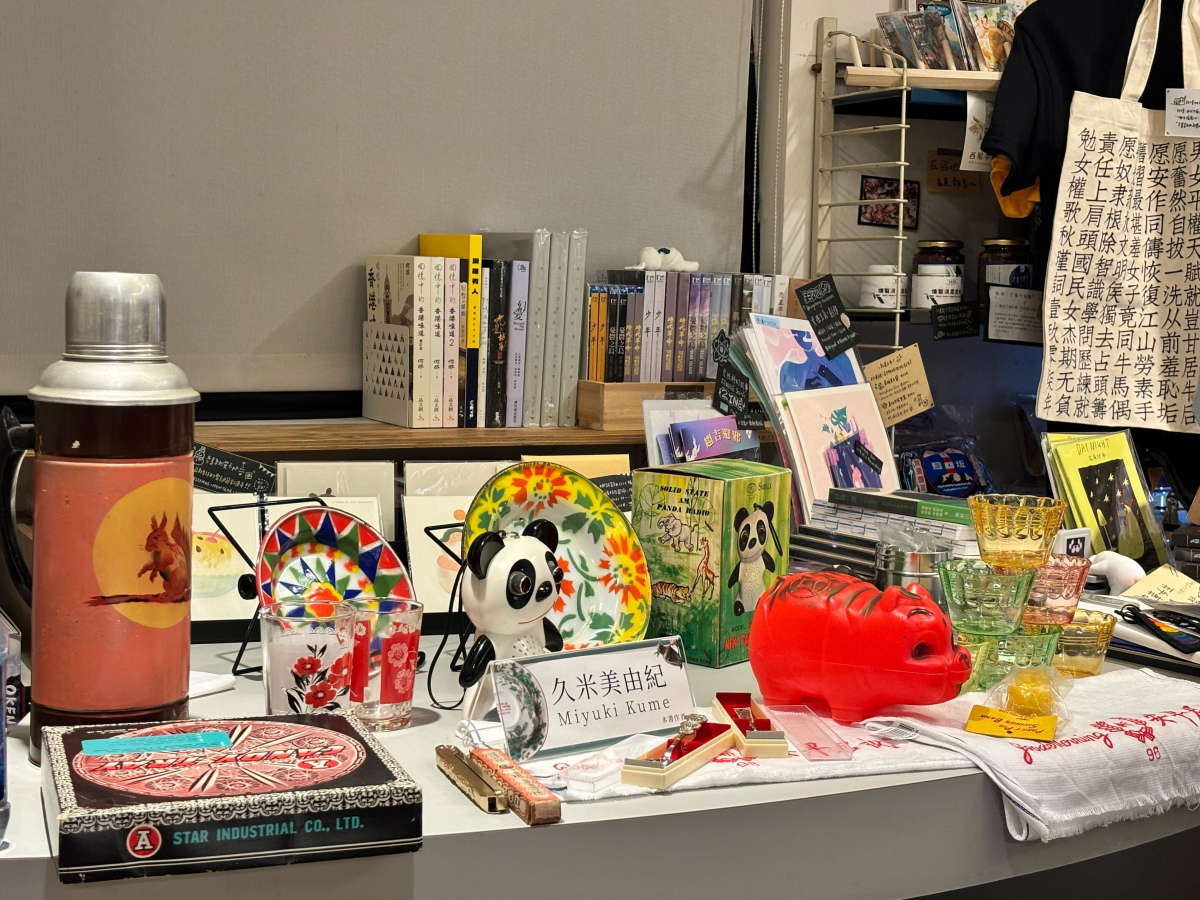

四月中, 美由紀從特地從香港來台分享,更隨身攜帶了多年藏品,直接展示給現場讀者。此外,活動也邀請了台灣作家洪愛珠、香港居台小說家陳慧,同場分享有關香港製造的記憶和發想。

➤日本與香港,在百貨中相遇

1994年,久米美由紀從日本來到香港,從此對於香港製造的物件情有獨鍾;今時今日,已在香港住超過三十年的美由紀,家裡早就堆滿了從各地找回來的收藏品。當主持人問及寫書初衷,她自然答道:「其一就是因為自己的收藏。」疫情時期,一切停擺,面對家中大量珍品,美由紀決定開始為它們拍攝相片。

而另一個促使她寫下這本書的原因,則是源於外國朋友對香港製造的誤解:「有日本朋友來香港玩,常常拿出一些漂亮的物品給我看,而那些幾乎都是在中國大陸生產的,並非香港製造。」美由紀感慨:「香港做了這麼多好看的東西,我很想跟大家分享,也想要為這些藏品作個記錄。」

在眾多收藏品中,美由紀第一個挑選分享的,是粵東瓷廠生產的瓷器。

「你問我最喜歡哪個產品?其中一個就是它了。」相片中是以廣彩手藝燒製的綠花金邊瓷。這個誕生於1960年代的物件,當時須從美國的高級百貨公司才能訂到;多年以後,美由紀在香港專賣古董的摩羅上街與之相遇。

「日文版的《香港百貨》正是它作為封面,在這件瓷器底部,有一段紅色英文字寫著:日本瓷、香港加工。」這個地域註腳,對從日本來港的美由紀而言,有著特殊涵義。「當時正值韓戰時期,還有禁運條例,因此中國景德鎮的瓷無法進口到香港,只好就近選用日本瓷來加工。」美由紀補充道。

後來,隨著《香港百貨》日文版面世,陸續有日本人前去詢問、想要購買同款瓷器,因此瓷廠決定復刻。只是如今的版本已改用貼花紙製造,再無人手親身繪製。

洪愛珠也恰巧在去年參觀粵東瓷廠,仍記得「碗碟跟城牆一樣高」的驚人畫面。她直言在現場被舊瓷器深深吸引,幾乎快要「掏空港幣」:「現在去粵東瓷廠,如果花多一點時間,還是可以找到一些比較老的畫法。這也是為什麼(剛才提到的)原版杯子那麼迷人,正是因為它有一些墨暈出框線,線條粗細不一,還帶有一點毛筆的筆法。如果用貼花的話,(工人)就會盡量把顏色填在裡頭了。」

➤庶民品牌裡的香港記憶

當畫面切到駱駝牌暖水壺時,美由紀語帶自豪地說:「我家大概有三百個水壺」,引發檯下一陣驚呼。香港著名的駱駝牌水壺,是美由紀第二喜歡的百貨。「因為太喜歡水壺,所以這本書的第一章就是水壺。」她介紹道,「現在香港的暖水壺只剩下駱駝牌,它們全部都70多歲了。」

而這次來台,美由紀也有一個關於水壺的新發現。她的一位日本朋友,在台灣的古物市場裡找到了台灣的金錢牌水壺。金錢牌曾經是上海的公司,四十年代搬至香港,曾經是駱駝牌的強勁對手,後來爭持不過,在七、八十年代就倒閉了。美由紀表示此前從未聽說過台灣也有金錢牌:「這是第一個很大的發現,我之後要好好研究這件事,究竟台灣金錢牌有著怎樣的歷史。」

另一個美由紀非常喜歡、也極具代表性的香港品牌,就是「紅 A 」。紅 A 以塑膠製品聞名,最為人所知的,就是香港街市隨處可見的紅色燈罩。此外,紅 A 的全盒也是家家戶戶必備之物,用於擺設新年糖果零食;其中以水晶膠製成的全盒,如今看來紋路細緻、別具特色。美由紀曾與紅 A 做過訪問,才得知這些現時用電腦繪製的紋路,過去都是靠著師傅用一支筆、一把尺畫出來,實屬不易。

紅 A 全盒也承載著陳慧的重要記憶:「當我收到這本《香港百貨》,最大的一個感受就是重新看見全盒。」年幼時,陳慧家中的大型紅色全盒用了很多年,「它很便宜,而且怎樣摔也摔不壞,每年總還是看見它。」後來,她第一次領薪水時,還曾重金為媽媽買了一個最傳統、最貴的手工漆器全盒。隨著時間流逝,這些物件漸漸不知所蹤。直到多年後,陳慧在香港一家收藏店裡看到一模一樣的全盒,得知收藏家是從馬來西亞才找回當年的款式。

「我媽在坪洲長大,那裡很早就有自己的航線;我小時候回坪洲的時候,整條街都是工廠,你可以看到女孩坐在路邊畫碗碟。」這些發生於幼年的場景,陳慧仍記得深刻:「我媽媽也曾經做過這些工作,因此她很不喜歡那些(香港製造的)碗碟,而是會去專賣西洋瓷器的地方買。我十多歲以前,這些景象都還在,但一夜之間就不見了。」

這些經歷,讓陳慧聯想到更普遍的現象:「經過了六、七十年代,到了八、九十年代的時候,我們就很急於把生活中看起來廉價的東西拿走,好像是為了告訴別人:我們有錢了。於是這些東西全都忽然不見了。」

➤殖民歷史下的百貨風景

到了 1997 年,香港也經歷了主權移交的變動。因為是在「九七」前落腳,美由紀在香港經歷了三年殖民時期氛圍。她特別展示當時政府機關所用的杯碟,原來初期是從英國運至香港,後來漸漸委託日本製造、在香港使用。此外,還有一些當年盛行的物件沿用至今,例如十九世紀的英國香皂,至今在香港的醫院仍有使用,而且價格非常便宜。這些殖民年代的舊物,也是構成香港百貨的一塊拼圖。

其中,美由紀特別提到一種食品材料。「我剛從日本來香港的時候,吃香港的小食,總是吃到一種很類似味道。後來發現,這些東西裡面有加吉士粉(卡士達粉)。」吉士粉起源於 1837 年,是由一位名為 Alfred Bird 的英國人,為雞蛋過敏的太太而發明的調味劑,也是英國給香港帶來的飲食影響之一。

聽完這個故事後,洪愛珠聯想到,台灣製作雞蛋糕的主要調味是用香草粉,而香港雞蛋仔則多用吉士粉:「所以現在我們已經可以破解,原來是因為這個粉,雞蛋仔才比雞蛋糕脆那麼多。」因是,來自英國的吉士粉的滋味,如今在許多人腦海中,早已與香港街邊小吃檔深深掛鉤。

➤趁物件消失以前

眼前如此多珍貴的東西,始終正在慢慢消失,很多百貨儘管仍有,也早已不在香港生產。在時代改變、香港百貨「無以為繼」的現況面前,還有沒有新的可能?

「移民到台灣之後,這一些東西都不在我身邊了,所以我只可以說這個我用過、那個我見過而已。」陳慧回應道,「我長大的那個年代,東西用壞了是要修補的,但對於現在的小孩來說,這是一件無法想像的事情。不知道從什麼時候開始,所有東西忽然都變得很便宜,便宜到你不知道是否還要收藏、保存。」

從百貨消散,陳慧看見一種生活方式的改變:「若論收藏,我們的媽媽輩是最厲害的,你要找什麼東西,她都可以翻出來。反而是到了我,我是一個很容易丟東西的人,所以對我來說,最震驚的一個時刻,就是重新看見紅 A 全盒,又發現它買不回來了。」在她看來,這場香港百貨巡禮帶來的不僅是懷舊,更是思考美學如何建立、物品怎樣形塑了人們看待世界的方式,是追溯這些物件在不同地域的流動過程,以及它們在日常生活中曾經扮演怎樣的角色。

對此,洪愛珠也有所感慨:「台灣也不斷有東西在消失,對於這些消失,個人是無能為力。」然而,她又以一個自身例子,提出了百貨未來的另一種可能——

因家庭生意往來,洪愛珠從小就接觸過不少來自香港的貨品、禮物。活動當日,她帶來了「福建茶行」的錫盒,這些深焙茶葉是她一家三代人都熟悉的味道。「福建茶行的楊老闆,十二歲就入行了,倘若現在八十歲,他就是一個工作了將近七十年的人。」洪愛珠曾為這家營業許久的老舖感到擔心——會不會有一天它也忽然結業呢?後來,她在書中提到茶行,書又被翻譯成不同語言,於是陸續開始有新面孔、甚至是來自日本韓國的遊客,也都成為了茶行的新顧客。

「我覺得《香港百貨》也是一樣的。(這些物件)一定有很多人喜歡,只是他們不知道途徑在哪裡。就像駱駝牌水壺,現在也在做一些非常潮的產品,不同顏色、不同尺寸,看到了就想要『包色全收』,我就覺得他們找到了一個年輕人喜歡的形式。」洪愛珠認為,倘若不同行號都能吸引新血加入,或是後代有一些新的想法,對於這些老字號百貨而言,都可以是一場全新的嘗試。

《香港百貨》始於一位攝影師的收藏癖,而在寫作過程中,美由紀也愈發開始有了「任務感」:「一開始,我是覺得有興趣,找些好看的百貨;後來出了這本書,也慢慢覺得有個任務在身。」在蒐羅與記錄百貨的過程中,她得知有老師傅陸續離世、或是記憶愈來愈模糊,「還好這本書仍趕得及與他們聊聊,聽他們講故事。」人會離席,物會消散,但記憶是可以疊加的。香港百貨,每一個物件背後,也是百種記憶的交織匯集。●(全文於2025-05-05在Openbook官網首度刊載)

香港百貨:穿越百物的追憶之旅,尋訪當下的香港製造

香港百貨:雑貨で伝えるMade in Hong Kongのかたち

作者:久米美由紀

譯者:陳孟姝

出版:積木文化

【內容簡介➤】

作者簡介:久米美由紀

攝影師。經歷工作室與製作公司後自立門戶,並於香港回歸中國前遷居香港。專注以飲食為主題的香港及澳門廣告拍攝,並為日本雜誌提供攝影服務。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐