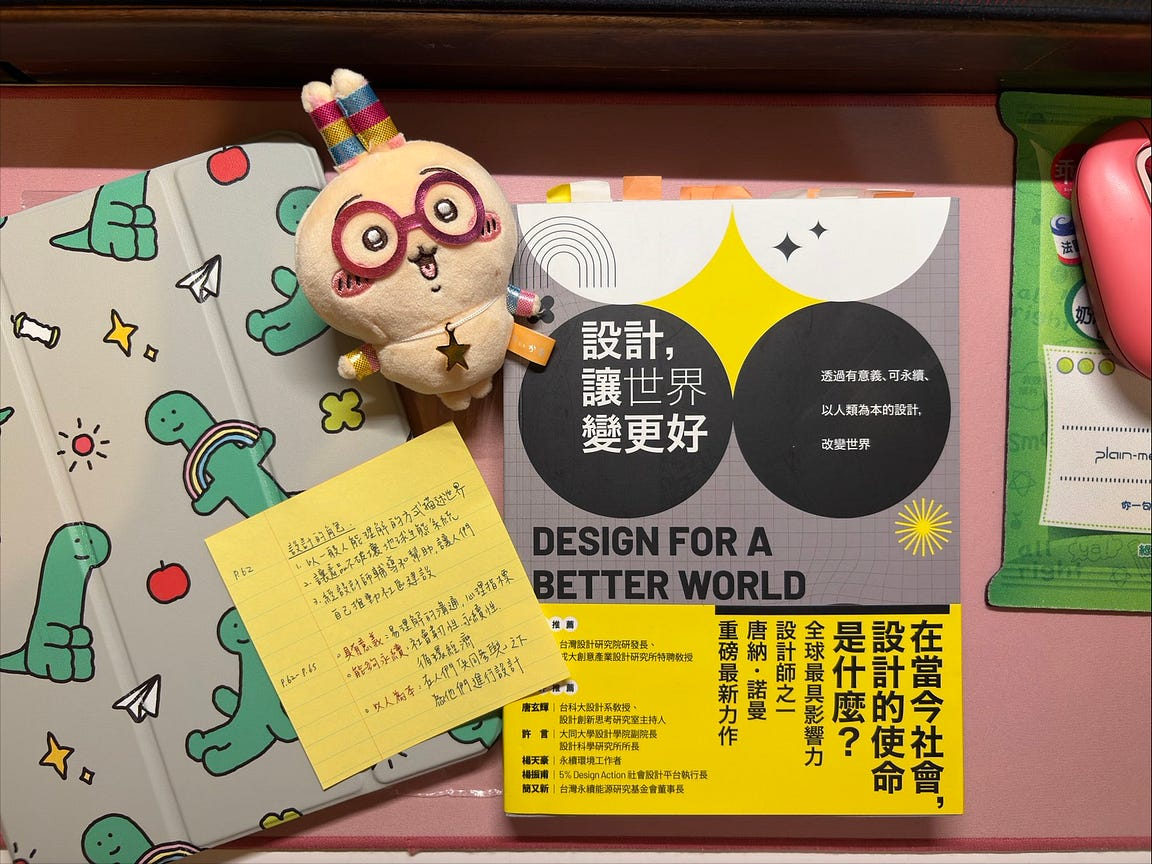

讀書心得 Ch 4. 《設計,讓世界變更好》

設計界名人之作,必看!

自從開始學 UX 並接觸 Norman 撰寫的書籍和文章後,一直很敬佩這位大師。雖然年事已高且已經在設計界有著很大的地位,但仍在設計界持續學習、不斷迭代自己的觀點,真的很厲害(●ˇ∀ˇ●)

透過有意義、可永續、以人類為本的設計,改變世界

此書從敘述從以前開始到現在由全人類「設計」成的世界面臨著哪些問題,到可以如何同樣用「設計」做出改變。正如開場就點出主題的一段:

如果設計是讓我們陷入今日困境的罪魁禍首,或許設計也可以拯救我們脫離這種困境。

用設計去設計另一個設計(?)非常有道理。但要如何做呢?

Norman大師提出了三個層面探討:

一、具有意義:易理解的溝通

以一般人能理解的方式描述世界。

故事和測量紀錄是理解現象的兩種互補形式。

Norman 在書中以氣候變遷為主要例子,提出了如何讓氣候變遷的表達方式具有意義:首先是包含諸多面向,把生態問題和社會需求組合在一起的甜甜圈模型,讓這些問題跳脫片面敘述。

但光是「測量」提供的事實還不夠,我們還需要一點「故事和敘事」為這些測量提出補充,用以描述無法以測量清楚衡量的部分。

書中亦提到,具高度影響力的期刊會刊登較多「敘事性」的文章。同樣的資訊,說明性的寫作提供了事實卻沒有太多社會脈絡。而用敘事方式呈現被讀者的接受程度反而提高,也因此敘事被廣泛認為是非常厲害的溝通工具。

測量提供事實;故事提供意義

這就好比學 UX 的時候,都有說明必須對齊人們的心智模型。光曬出一堆數值跟圖表,可能只有一部分的人會懂。這時候若是再搭配一個淺顯易懂且人人能理解的故事,產生共鳴的人會更多。能溝通並理解,才能順利繼續接下來的事情。

二、能夠永續:循環經濟需要循環設計 & 社會韌性

在有限的地球上期望無限的經濟成長,是種一廂情願的想法。

這部分我印象最深刻的是「循環經濟需要循環設計」。

物品都是經過設計產出的,那在這個過程中當然也能夠把產品設計得可以修復、升級且重複使用。循環設計的三個原則:浪費與汙染降至最低、產品盡可能長時間使用並保留材料再利用的可能、復甦自然生態系統。

說到這裡就不得不拿自己的愛牌──IKEA當範例(喂)

塑膠|IKEA

IKEA致力為人類和地球帶來正面影響,並希望全面轉用以可再生或回收原物料製造的塑膠。首先,我們會停用一次性塑膠,並於更多產品中使用不同種類的環保塑膠。www.ikea.com.tw

要落實循環經濟和循環設計肯定是有其難度,看看全球喊了這麼多年的ESG卻總是只有少數大企業標榜就可以得知。執行困難的原因不外乎就是商業利益。畢竟產品使用壽命拉長,新產品銷售量就會不如預期。原本的生產方式也會需要調整,調整的成本巨大到讓企業卻步,加上人們往往會依循長久以來的習慣,覺得改變很麻煩而不想改變(不願意承受改變的陣痛期)。這些都是在執行循環設計時必須思考的面向。

第二部分提及了社會的韌性。Norman 在這部分提到「冗餘建立韌性」。

用冗餘方式來提供系統的韌性,缺點是需要高昂的成本。但是對於任何小問題都可能導致數百人死亡的飛機而言,這種額外成本是值得的。

或許你會覺得同一個系統多幾個機制很複雜,但這個冗餘是可以避免單一機制發生不可預期事故時造成後續的巨大損害,這種備援機制就是所謂的韌性。

另外一個舉例是「鬆散結合v.s.緊密相聯系統」

緊密相聯系統帶來了精實高效的生產效率,但缺乏了韌性與強固性,很容易因為一個變數就整組壞了了。與之相反的鬆散結合具備很多韌性,各自獨立的特性讓系統即使一些部份無法運作,還有其他部分能輕易取代,但也有難以統治管理的問題存在。就和世界上所有事情均有一體兩面,能夠依照實際情況去選擇何種系統也是一種學問。

三、以人為本:讓人們「共同參與」設計

讓人本設計從「人」轉為「人的需要」

這部分提到了「以人類為中心設計的五項原則」:

1. 解決核心、根本問題

2. 專注於包含人類的生命體以及自然環境、全方位生態的需求

3. 以長遠、系統性觀點看待問題

4. 持續進行測試和改進

5. 盡可能和社區共同進行設計

其中以和社區共同進行設計的「設計民主化」作為重點。

設計民主化步驟:讓社區來驅動設計 → 讓每個人都能設計

我認為這部分是設計思考環節中「同理」部份的加強版,以前我們總是以觀察的角度去同理目標族群,而設計民主化主張「和社區一起做設計,而非為其做設計。」

到這邊或許有人會想,既然設計民主化讓大家都能參與設計,那設計師還要做些什麼呢?

Norman在這部分告訴我們「設計師在大型、跨領域專案中如同樂團指揮家。」設計師的工作在於聚焦於專案目標以及目標群體的需求,同時也要在不失去參與者信任的條件下維持不同工作之間的和諧。且必須與專案管理者建立合作夥伴關係,不僅要為專案的目標社群發聲,更要始終確保「需求被滿足」,並「解決正確的問題」。

心得總結

只列舉了自己閱讀時比較印象深刻的部分,整本書其實都是重點,所以建議大家都可以來讀。

Norman 的著作每次都讓我有想重複閱讀思考的魔力,同為設計界大師的陳宜秀博士翻譯得也很到位,讀起來很順,沒有特別難以理解的術語和難懂的辭句。我想這就和 Norman 對於讓世界變更好的設計的第一個主張「具有意義」相呼應。專業的見解輔以淺顯易懂的真實故事舉例,能讓更多的設計師理解這本書的理念而付諸實行這個讓世界變更好的設計行動。

(👉゚ヮ゚)👉

- 来自作者

- 相关推荐