数码糖症白皮书-第六章|数码糖症的未来:科技之毒,亦是解药

未来不是无屏的未来,

而是我们终于学会——如何与屏共处,而不是被屏控制。

数码糖症(Digital Diabetes, DD)不会因为科技停滞而自然痊愈,

因为科技不会停。

我们必须学会使用科技,去解构它本身造成的问题。

就像糖尿病患者必须使用“胰岛素”来调节身体平衡,

我们也可以使用技术,作为新的神经胰岛素。

一、未来趋势:五大演化风险

1. 微短化加速(Microcontent Compression)

内容越来越短、越碎,注意力只剩“秒”级单位

情绪被切割成快照,连愤怒都只能“滑过”

2. 沉浸式泛滥(Hyperreality Fatigue)

AI生成图像、数字人、AR/VR让“现实”更加模糊

身体的感官边界不再是“内外”之分,而是信息流的入口

3. 演算法人格建构(Algorithmic Self)

人开始依赖演算法“反映自我”

→ 比如:“推荐给你”变成了“你是谁”的标签

4. 注意力经济的终极剥削

多巴胺被全面货币化

每一次点击、每一次停留都被精准计量、换算为平台收益

5. 下一代的神经危机

儿童从一出生即暴露于信息饱和环境中

多动、过度刺激反应、自我调节能力受损,可能成为新一代代谢隐形症群体

二、希望策略:五种“数字胰岛素”设计

1. 神经友善技术(Neuro-friendly Tech)

平台主动限制推送频率,提供“注意力慢区”(如深读模式)

开发“信息延迟机制”以模拟真实节奏

→ 如“反射前5秒冷却”,避免情绪即时回复机制

2. 体验式介入疗法(Experiential Detox)

数码断食营地、线下“信息感官复健空间”

提供“重新学习等待”的训练、重启“身体对时间的感知力”

3. 个体神经追踪仪(Neurobiometric Companion)

穿戴设备非仅统计步数、心跳,更追踪“注意力流动”

→ 比如:记录一整天的“神经高糖区”和“沉静区”,生成“数码摄糖图谱”

4. 教育系统中的“注意力课表”

不只是教AI、程式,而是如何与信息共处

→ 设立课程:情绪识读、信息节律、身体介面伦理

5. 集体慢节奏运动(The Slow Protocol)

建议城市设置“慢信息区”,公共空间无推送、低刺激

企业鼓励“深工作区块”,团队共同进入深度静默期

媒体推广“深读日”,一次全城只读一本长文

三、结语:愿我们是时代的慢者,也是修复者

数码糖症不是一场灾难的终点,

它是一次认知转弯的开始。

我们正在失控的不是科技,

而是对时间、节奏、与自我的理解方式。

未来,不一定更慢,

但未来可以是由我们共同设定节奏的共生生态。

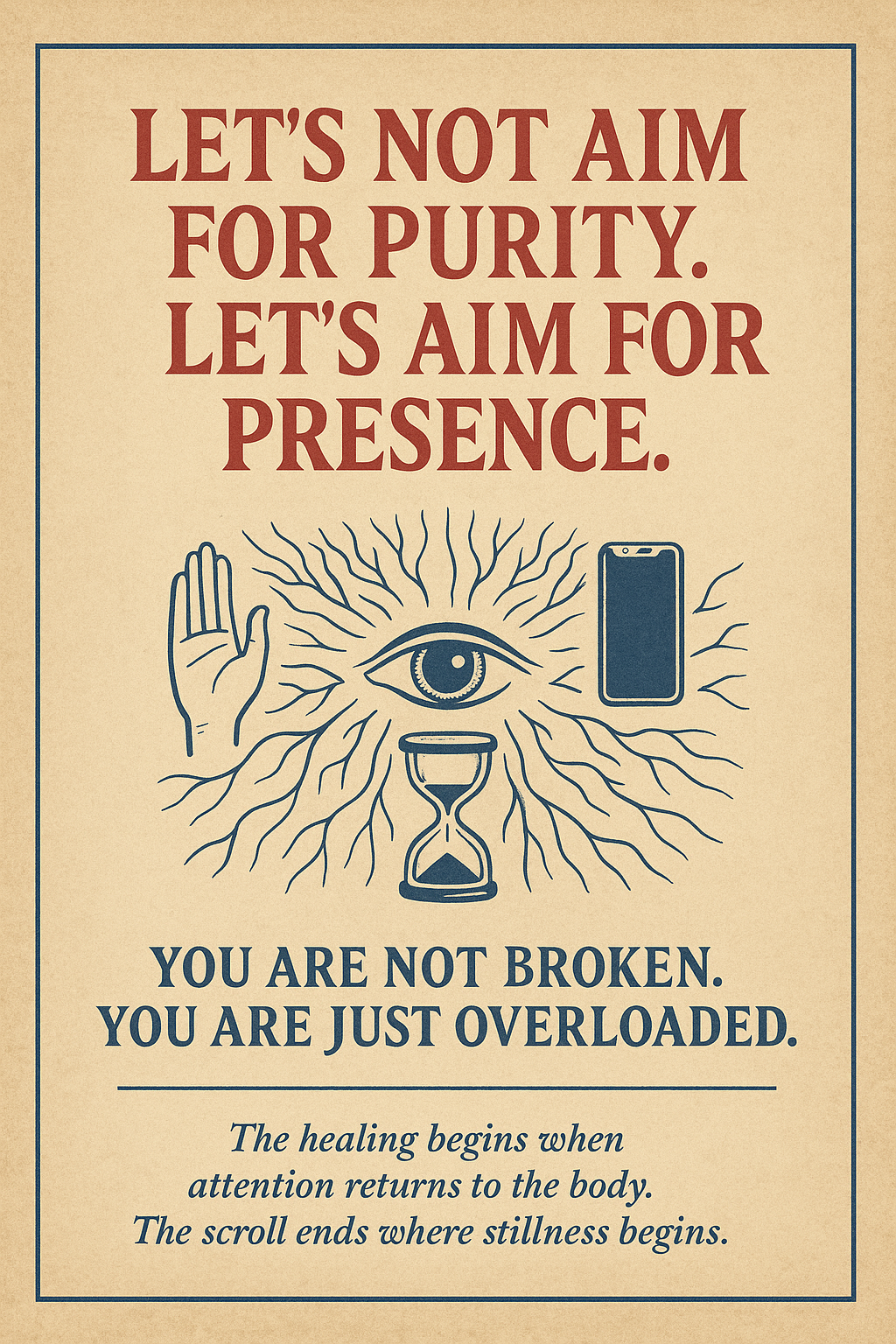

不追求纯净,只愿在场。

你并未崩坏,只是过载了。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐