圍爐夜話:此刻評估保研,對所有人都為時尚早|圍爐·FDU

2021年9月28日,是一年一度的推免系統填報起始日,幾家歡樂幾家愁。

已經通過保研入學的朋友,你們是否依舊篤定? 抑或是後悔這個選擇?

剛經歷保研推免的朋友,你們是否有過曲折的心路? 疫情下的政策和流程變動,給你們帶來了哪些影響?

放弃保研“捷徑”、踏入考研“險途”的朋友,你們又過著怎樣的生活?

還有那些剛剛進入大學的朋友,你們是否已經聽過關於保研的故事? 又會怎樣期待自己的未來?

朋友圈裏,是整齊劃一的系統介面截圖、滿屏的 🎉 和 🎇; 在知乎檢索“保研”,任何一個話題下都擠滿了贊同上千的評論; 即便打開學術引擎,也會發現學者們早已圍繞保研政策唇槍舌戰。 眾聲喧嘩之下,保研可能是一種具體的經歷、一段鮮活的故事、或許是一則離奇的傳聞。

這期夜話,十餘比特復旦學子圍在一起,他們或保研本系、或跨保外校、或選擇直博、或被迫考研、抑或尚未做出抉擇。 下文是他們聊天過程的記述,包含他們的見聞、感受與思考,唯獨不是代表任何一類人群的發聲。

1

走一步看一步,還是早一點想清楚?

我們是如何做出選擇的?

小y(17級大學生保研本系)|大一剛入學時,我對未來模糊的判斷就是要讀研,不論通過哪種路徑,“以學術為志業” 對於當時的我來說是很有吸引力的。 但是否要留在國內、留在復旦,當時的我並沒有答案,也並不急於找到答案,不過無論怎樣都需要一個好的績點。 我當時也比較天真,覺得只要好好學習,保研是自然而然的。 印象特別深的是,大一下期末季和一個保研的學長聊天,他苦口婆心地告訴我,人不能路徑依賴,許多人保研本校都是出於一種“慣性”。 我當時深有同感,那時對未來還是有非常開放的想像和期待的。

大二是一個轉折,我在大二上學期績點滑坡,突然意識到本校保研並不是一件容易的事情,我對於出路選擇的迷茫就此轉化為了非常具象的、對於績點的焦慮。 現在回過頭想想,在忙於論文和考試的日常裏,我為那些飛揚的想像留下了多大的空間? 加之,大二的時候也開始考慮研究方向,隨著對學科瞭解的深入,我漸漸覺得,繼續留在復旦讀我現在這個專業是一個很不錯的選擇,因而保研也就成為了我的優先順序。

我最終順利保研了,從轉專業到保研,似乎每一步都“如願以償”。 但從願景的確立到實現,我的心路歷程並不是線性的,而是有著許許多多的搖擺和波動。 塵埃落定之後,這些搖擺和波動又重新浮現,不斷引發我的回顧、反思與懷疑——我怎麼那麼快就“找准了”? 為什麼就沒有再去考慮一些其他的可能? 這究竟是一種“選擇”,還是一種“慣性”,甚至是“惰性”? 這些懷疑幾乎貫穿了我的整個大四。 直到近期,我才終於在具體的學術情境中尋找到了一些安頓身心的力量,重新獲得了內心的穩定。 但我依然覺得,之前的那些懷疑是有意義的,可能只有脫離了保研那個目標導向的脉络之後,我才終於有機會面向真實的自己。

舒揚(21級大學生)|我現在剛入學,想法沒有很明確,傾向於走一步看一步,想聽聽大家的選擇。

善長(17級大學生直博本校)|我覺得“走一步看一步”可能會導致更多的焦慮。如果早早就想清楚自己的道路,受周邊的影響會小一些。但是如果一直走走看看,可能到最後也想不清楚。

唯伊(20級大學生)|如果一直使用所謂的“長線思維” ,其實沒有跳出外界的框架,只是自以為掌握了這種升學邏輯,實際上卻是被這套邏輯掌握的,你也只是構成邏輯閉環的一部分。 我覺得如果想跳出邏輯,要麼就躺著,要麼就走一步看一步,有的人恰恰需要多聽多看,從不同的人身上汲取能量。

小y |順著唯伊的話講下去。 我身邊有些保研的同學很明確自己以後不搞學術,而是想用短暫的確定性來對抗更大的不確定性——反正也沒想好,那就在學校再呆三年吧。 你可以說他們都是邏輯閉環的一部分,選擇的也是世俗意義上主流的、正確的道路。 我們得承認,面對這種强大的邏輯,個體的力量實在太微弱了。 更別說你恰好還能够保研,還能够成為某種意義上的“獲益者”。

唯伊|這就是這種邏輯得以運行的理由呀。

善長|我也簡單講一下我的經歷。 和小y類似,我也經歷了選擇上的轉變,在我沒有確定做學術之前,我一直覺得研究生是一個探索的過程。 朱剛老師的課曾講過蘇軾詞中飛鴻與磨牛的意象,當時非常有感觸,我就給小y發消息,“從飛鴻到磨牛,像極了我們的大學四年,一開始你好像擁有很多的可能性,後來逐漸被各種各樣的現實因素制約,最後把路慢慢走窄,困於繁瑣的日常。” 我覺得只有嬰兒才能時刻處於擁有所有可能性的狀態,聽上去非常悲觀,但我只是把它作為一個前提接受下來。

我確定研究方向比小y要遲。 大一、大二的時候,我對各方面都感興趣,大三還在考慮電影研究。 我一比特好朋友很早就確定自己要做宋代文學方向,他後來跟我說,“你記不記得大二的時候我們聊天,我印象中那時你對比較文學、現當代文學都感興趣,還說打死你都不會去讀古代文學。我當時回你,話別說這麼早,說不定哪天我們就變成同事了。”

我的這個選擇牽扯到很多現實因素。 大三上學期我去新加坡交流,本來打算和那邊的老師聊聊天、上些外國文學的課,為留學申請做準備。 但就是那學期,我意識到比較文學是多麼難做、對外語的要求是多麼高。 本來還打算那學期只讀英文、只說英語,哪知道最後天天在讀《紅樓夢》,去買東西人家也跟你說中文。 回國後我就基本不再考慮留學,模糊的判斷是先讀個研究生,在這個過程中摸索其他可能。

最後的結果就是機緣巧合。 做學術原本也是我的理想志業之一,同時也是家人和朋友的期待,剛好又很幸運,得到了直博的機會。

唯伊|那你覺得你做對選擇了嗎?

善長|很難用對或錯來形容,只能說我不後悔。

冠麟(19級大學生)|善長學長剛剛提到專業選擇,其實我也很想讀比較文學,但好像也沒有那麼確定。最近我的朋友圈也被各種保研的資訊刷屏,自己也在考慮明年保本校還是外校。總之我好像還很不確定,所以想聽聽大家的故事,希望能幫助我認識自己。

慧穎(19級大學生)|和冠麟不一樣的是,我已經明確不考慮保研了。這主要是因為個人的興趣導向,並不是我覺得這條路不好。所以我也蠻想聽一聽,對於已經保研的同學來說,這條路究竟意味著什麼。

宛伊(21級大學生)|雖然我還是新生,但保研已經是輔導員和身邊同學老生常談的話題了。然而我對它的瞭解並不深入,所以希望聽到更多具體的經歷。

豆幾(18級大學生保研本系)|正如幾比特學妹說的,我們今天並不是來介紹保研經驗的,而是要來分享和討論我們各自的故事。對我來說,保研最初是“最壞的選擇” ,而最近和我聯繫不多的親朋好友,大概不知道、可能也不相信我保研了。 我還記得大一的時候跟同學開玩笑:“你說會不會有人3歲上復旦幼儿園、6歲復旦附小,然後念二附中、附中,再到復旦大學,最後本碩博一路讀下來,一輩子也都在這工作?” 我暗示這樣的人生“沒勁”,好像在為自己尋求某種虛幻的優越感,我算一個不太安定又小有所成的人吧——而這種自我感覺良好持續了一年多的時間。

我不過很快被現實“教做人”了,大大小小的挫折,有時甚至讓我懷疑——我到底適不適合讀大學? 起初我沒有在這個問題上過度內耗,這和疫情的爆發有很大關係。 在家上網課的那個學期,“總要回到校園”的期望讓我對未來多了些單純的盼頭,而前所未有的與家人朝夕相處也分散了我對學業與前程的憂慮,似乎達到了某種學習和生活平衡的狀態。 出乎意料的是,我在那個學期拿到了前三年中最好的績點,也感受到了最單純的求知的樂趣。

我對學術的熱情被喚起,但在大三“重返”校園後卻經歷了有生以來最漫長難捱的焦慮。 一方面,我為“疫情學期”在績點上取得的突破做了錯誤的歸因,暗示自己應該少參與不必要的社交活動,這使我變得更加隔絕; 另一方面,我總是忍不住懷念“疫情學期”的種種,似乎把那時描繪得好一點,我也能在壓抑和不安中覺得好過一點。 很快,家人察覺到了我的狀態似有异常,還專程來上海看我。 為了儘快結束焦慮,我們達成了一個共識——轉專業申請海外研究生。 這個決定的潛臺詞是,一定是國內人文學科的內卷環境把我“害”了。

所以和善長類似,當我大三下學期去新加坡交換時,似乎也帶著一個目標,可它漸漸就模糊了。 不一樣的地方在於,我慢慢意識到自己與父母的共識是相當脆弱的——他們希望我讀一個實用的學科,而我依舊對人文學科有執念。 我和他們在這一點上的爭論至今沒有結束,而我就在這個過程中迷迷糊糊地報了夏令營,最後選擇了保研。

瑋潔(21級大學生)|所以對你來說,是先有保研的實力,還是先有保研的想法?

豆幾|我其實一直到填報系統前兩天都很焦慮,因為我的推免位次非常驚險。 在等待推免程式的過程中,我經歷了最初嘗試自己去解讀檔案、從政策話語中尋找到某種安定感,到院系名額公佈後,因為數量變動導致的恐慌和捕風捉影,再到最後得知每個專業的具體名額,發現自己是穩妥的時候才稍微心安一些, 但又會擔心有同學可以靠專項加分擠掉我。

瑋潔|所以還是會有很多現實性的考量?

豆幾|我會覺得有很多不確定性,而且在那一刻我真的會覺得它是可能發生的。 如果給我自己貼標籤,那就是“保研邊緣人”吧,我從來不覺得自己是一定能保上研的。

俊傑(復旦大學18級大學生保研外校)|豆幾說到和家庭的爭論,我也感覺在大學期間自己與家人保持著某種“微妙的和解” 。 似乎我已經越來越不想去說服家人,很少和他們商量重要的事情,當然也會不接受他們那套說辭。 就在預錄取結果出來那天,我給家裡打電話,告訴他們我保研了。 他們問我將來要做什麼,我只是說“大概能做很多事吧”。

落落(復旦大學21級碩士生)|我的經歷和你們倆有很大的差別。其實保研的概念,我從大一開始就有。我媽媽在高校體制內工作,可能對升學比較在意,對相關流程也比較瞭解。所以回看我的經曆,感覺好像是從一開始就順著各個學校的要求完成各種“加分項” ,家人也會不斷地督促我,告訴我保研是相對輕鬆的升學路徑。 這個過程中當然也有很多和自己、和家人的摩擦,但我覺得最終還是“相對輕鬆”的這個理由收編了我,它象徵一種確定且直觀的上升通路。 我最終錄取的專業在疫情後通過保研招生的名額比上一年擴大了一倍,所以某種意義上我也是這種變動的受益者。

2

“我們有可能擺脫這套邏輯嗎?”

是我們選擇了保研,還是保研限制了我們?

小田(19級大學生)|聽各位學長學姐說了很多,我很好奇的一個問題是,讀研對你們來說,是一個延緩做出人生最終選擇的延宕期嗎?

善長|對我來說似乎是“被動”做出選擇了,如果不是走了“卓博”這條路,我可能要到報名“碩博連讀”的時候再考慮要不要做學術。 我想我的轉變,是從更多設想可能性、迎接未知到選擇了一條相對穩妥、符合一貫成長路線的路徑。 選擇古代文學是這樣,廣義上來說,選擇保研也是。 這讓我聯想到前段時間引發熱議的“名校生困境”,似乎我們當中很多人已經熟悉了把學習作為自己依恃的東西,也就很難邁出安全區。

豆幾|我覺得從某種意義上說是一個延宕期,但其實我個人很抗拒這種解釋。 如果我們看它的反面,似乎就預設一個學生讀了四年本科之後,應該有一個明確的人生選擇。 相反我會認為,沒有明確選擇才是正常狀態。 並不是說人讀了多少書、到了某個所謂的人生階段,就一定會有個固定的去處。 但為什麼我們總有這樣的思維慣性? 在我看來可能是外界賦予的,比方說家庭希望你儘快承擔責任,國家希望你成為一個對社會有用的人。 在和許多年長的人的交流中,我會發現,他們在人生的很多個重要節點,並沒有想好了要怎麼做,而是在茫然中被推著走。

前面我說過,選擇保研對我來說非常意外。 可有趣的是,我開始為這條意外的道路尋找堅定的理由。 我把與父母在專業選擇上的爭執關聯到更廣泛的現象,感覺學者所謂的“新家庭主義”浪潮正拍打著我。 而保研本系、念學術碩士,正是一個不用太花錢、不用太依靠家庭的選擇。 我好像燃起了一種新的悲壯感和使命感:這是我走向自立、實踐個人主義最後的機會了! 另一方面,我會勸說自己:上海這座城市足够包容和多元,在這裡繼續再待三年,我應該能探索很多的可能。 於是,我就這樣建立起了一套“反叛”父母期望的“對抗敘事”,我相信它,並在實踐它,但我不知道哪一天會變成什麼樣子。

冠麟|豆幾說的一點給我很大觸動。 我同樣發現身邊的長輩、甚至是一些已經取得所謂“成功”的人,他們在人生需要做出選擇的重要節點上,通常並沒有非常清楚的規劃。 或者即便有規劃,但實際上因為各種原因,最後也是南轅北轍。 我個人又很想掌控自己的人生路徑,但也很困惑,如果放任自然,好像到最後是稀裡糊塗過了一生。

豆幾|同樣從長輩的經歷來看,我想很多人生選擇是基於簡單的生存策略或路徑依賴。 比如從上世紀70年代末以來,大量人口從農村到都市、從內地到沿海的遷移,這股潮流持續到現在。 當一些人通過流動找到新的機遇、獲得世俗意義上的成功後,他們便會回溯自己的經歷,按照主流正確的話語為自己建立一套敘事,甚至是神話。 就像很多格式化的傳記,似乎人取得成功都有某種固定套路,但我們沒有看到的,是更多付出努力卻沒有取得成功、被時代湮沒的人。 所以我認為對待人生敘事要格外警惕,它是事後生產的,而本來的面貌不是這樣的。 我們可以聽故事,但不能被困在別人的故事裏!

善長|你之前提到大一時把保研作為最壞打算,我和小y也經歷了相當的轉變,似乎我們最後都把這個選擇用自己的管道合理化了。 我好奇大一的朋友如何看待保研呢?

舒揚|現在大家似乎都知道這件事,但具體來說還很模糊。 就我而言,我會覺得保研是相對穩妥的,如果保不上才會考慮考研,出國是迫不得已的選擇。

小y |你們剛上大一,模糊是很正常的,明確的目標和清晰的規劃在多數情况下只是一種理想化的敘述,我們的想法也往往是流動不居的,尤其剛入學,還是盡可能保持開放的心態吧。 保研、考研、就業、出國只是一種粗線條的劃分,許多可能性是會被它遮蔽的,一個具體的人所面對的真實處境並不能簡化為一個“N選1”的單選題。

唯伊|你覺得你這樣的觀念是怎麼形成的? 是有人告訴你,或者是受到環境影響嗎?

善長|不考慮就業嗎?

舒揚|可能因為我姐姐連續兩次考研失利、轉而選擇出國,所以我們家最近討論的很多都是保研或者考研的話題。 就業的話,感覺在我們專業比例很小。

唯伊|如果看公佈的就業數據,社科每年選擇工作的人還不少。

豆幾|其實全校大學生直接就業的比例並不低,不過也是通常令我困惑的,我們很少從媒體上瞭解到直接工作的同學是怎樣的情况。 這讓我想到另一個之前被討論的話題——沒有人告訴我績點排名50%的同學去哪了。

小田|我想問一個更尖銳的問題,也是個很困擾我的問題。 你們就沒有想過本科畢業直接工作嗎? 似乎很多人並不以學術為終極價值,那為什麼要讀研呢? 即便我們都知道“以學術為業”是難以企及的,但不可否認的是,從事這項工作帶來的價值感是很重要的,可是如果沒有清晰地認識到自身稟賦和學術工作適配的話,那為什麼要占著一個位置呢?

冠麟|我想對很多名校學生來說,“以學術為業”的情懷很難從一開始就拋弃。 即便我們都知道這很難,志趣也會被不斷磨滅,再加上越來越多的沉沒成本,會使得在所有可以選擇的職業裏,學術相對來說可能是更有價值的。

豆幾|其實我在保研前三個月也想過這個問題。 我當時問自己:你真的一定要讀研究生嗎? 似乎也不必要。 從我的個人經歷來看,最有價值感的體驗尚不在學術體制內,而是到社會中做些更實在的事情。 可我很快又有一種所謂理性的考慮:如果真的想做些什麼? 是不是需要更多的社會積累? 是不是應該讀研? 這看似很衝突,從我可以不讀研,推導到我需要讀研,好像繞回了原點。

慧穎|為什麼感覺是理性? 是因為外界的否定嗎?

善長|從我的角度看,理性就是將它合理化,而未說的那一面,是恐懼、慣性、以及更多的因素使保研變成了一種選擇。 比方說,你並沒有真的想立刻去社會上做事情,不是因為積累不够,僅僅是因為恐懼新的挑戰。

豆幾|我比較認可你的看法。

小田|我想到大一時上的一門課,老師在課上問大家有多少人考慮讀研,幾乎全班都站起來了。 他就會勸我們,說我們這個年代讀研究生和他那個年代已經不一樣了。 學歷貶值之後,大家都想用學歷把自己壘得更高,這樣才不會被淹沒。 水越來越高,你就不得不往上,等你想要跳出這個塔的時候,發現已經沒有可能了。 所以他鼓勵我們,如果對人生有別的設想,一定要儘早跳出去。 我還想起在B站上看楊寧講的文學理論,講到身份時,他談到為什麼大學生會對未來恐懼——因為你習慣於擁有一個身份,就會非常恐懼失去它。

豆幾|我們有可能擺脫這套邏輯嗎? 或者說,“對抗”會有盡頭?

唯伊|就我自己而言,是不去想外界給你規定了什麼,應該拋開一切,你的狀態才算是自由的,而不是說要反抗它,不然你很容易回到那種敘事裏。

小y |重要的不是反抗本身。

小田|我想起有次課上老師講到朦朧詩。 這一潮流是為了對抗文革時期的主流敘事,但當文革結束後就失去了批判的對象,結果就越寫越差。 當一個主體一定要在與外力的對抗之下才能獲得價值的時候,它其實是脆弱的。

俊傑|就我而言,某些抽象的追求可以幫助自己跳脫與外力對抗的邏輯。 在經歷保研過後最初的虛無感之後,我意識到閱讀和沉思作為一生的志業,它的價值不會因為保研成功與否、保研的學校、升學的管道發生改變。 囙此我可能不會全身心地投入學術,一方面是認識到自己在短期內不會有學術成就,這的確多少讓我有些沮喪; 但更主要的,是不希望將自身價值歸附於某種具體事業,而閱讀和沉思是相對抽象的,它的對象是多元的。 現代學術體系的形成是一個理性化的過程,雖然投身其中可能相當枯燥,但對於知識的生產仍舊是有價值的。 然而理性並不能囊括生命的全部,尤其是最重要的一部分。

當今的學術更靠近學院派風格,不同於18-19世紀現代學術體系剛剛誕生時,知識份子普遍具有社會和學術的雙重身份。 比如我在推免申情書中提到的托克維爾,他作為法蘭西科學院院士,又有著非常積極的政治參與。 雙重身份有其優勢,但也有相應的弊端。 比如著作中帶有政治教化色彩,好像影響了學術的純粹性,這似乎很衝突。

不論寓於書齋還是走出學院,好像都有不理想的地方。 所以在學術研究的同時,我希望找到某種更具體的管道實現閱讀與沉思的價值。 或許在很長一段時間,學術都是我的第一職責,但我希望最後被人記起的是學術以外的身份。

Julian |那麼對你來說,閱讀和沉思並不會是終點,而是希望將閱讀和沉思的內容表達出來?

俊傑|是的。 我想任何一比特作家總是先有創作欲,才有他的作品。 當閱讀和沉思到達一定深度,便會努力以某種管道呈現出來,而不會只局限於自己的腦海裏。

3

“那時我會覺得,我的媒介素養甚至不如我媽”

疫情下,保研政策的變動如何影響了我們?

豆幾|在我們之前的討論中,“疫情”出現的頻率非常高,尤其是說到關鍵轉折的時候。 其實我在這次夜話的召集詞中也寫道,疫情下保研政策的變動給我們帶來很多影響。 這兩年參加保研的朋友,都有哪些具體的感受?

落落|我感受比較明顯的是資訊獲取通路的變化。 因為普遍存在面試多所學校、 拿多個Offer (高校錄取意向)的情况,當時就有人從學校面試群裏加我微信、問我的意向,通過這種非常傳統的管道確定自己成功保研到這所學校的概率。那時我會覺得,我的媒介素養甚至不如我媽,她幾乎把每個學校相關專業的入營名單都看了一遍,確定哪些人是報了多所 學校的、哪些人是會去上面那兩所學校的。 相比之下,我就顯得非常後知後覺,在獲取資訊的通路、乃至最終做出的選擇上有很大的封閉性和路徑依賴的特徵。 如果你不主動搜尋資訊,不只是會錯過很多時間節點,甚至可能已經輸了。 就像有人說的那樣,保研其實是一場信息戰。

豆幾|這個說法確實很普遍,特別是現在保研變成一門產業,這些平臺還會更加渲染資訊的重要性。

落落|已經有這樣的平臺了嗎?

善長|有專門從事保研諮詢的公眾號,他們提供規劃、課程、面試經驗,已經是非常成熟的產業了。

豆幾|落落剛才提到的情况是,由於疫情後保研面試普遍安排線上上,參加多所學校選拔的同學,資訊管理成本會陡然上升。 而即便像我這樣只面試本系的同學,也能直觀感受到資訊封閉和不對稱帶來的影響。 從9月初第一份推免檔案發佈,到月底收到預錄取通知前,每一次有新的消息都會引起捕風捉影式的傳聞。 印象最深的是我們系今年公佈推免名額時,有同學發現比去年少了一個。 於是很快有傳聞說是因為我們專業上一届有同學“毀約”,所以下一届會連帶受到“懲罰”,這讓我們幾個處在邊緣的同學非常焦慮。 可等過了幾天各專業名額公佈,才發現减少的是其他專業,我們專業反而多了一個,傳聞也就不攻自破了。 我後來找人求證,確實也是無稽之談。 可有趣的是,我們在每一個節點聽到的每一種臆測,在當時都會覺得它真的有可能是這樣。

俊傑|除了豆幾提到的問題,我個人感受更明顯的是“候補”造成的延宕。 我參加了三所學校的面試,唯獨本校拿到的是“候補”,打電話給招生辦才知道是“候補第一位”。 儘管身邊同學都勸我,這個名次肯定沒問題,但我的心情還是非常糟糕。 更令人焦慮的是,我們系並沒有公佈候補名單,就讓我感覺,我的位次是沒有任何正式保障的,以至於我後來對招生部門表現出極大的不信任感和“刻薄”——在他們詢問我其他去向時,我不願告訴他們。 當然我知道,面對“候補”的感受是因人而異的,因為每個人的預期不同,就像我當時沒有料到本系的夏令營拿不到“優秀營員”,所以便會難以抑制地難過,後來準備南開和北大保研的時候也就格外用心。

豆幾|像俊傑所說“不公佈名單”的情况,在我看來可能也是招生部門應對不確定性的一種策略:既然考生收到預錄取通知也有權放弃,既然這份名單不需要強制公開,我為什麼要向外界透露更多資訊呢? 我們可以理解的是,對於負責招生工作的行政老師而言,疫情後需要處理的公務倍增,編制和保障性的配套並沒有相應提升,所以也會有追求穩妥的需要。 不過相對來說,考生還是這對關係中的弱者,擁有更少的資訊,本來也是希望被錄取後享受人家的資源,所以隱性的、甚至是道德的壓力,很多時候就轉嫁到考生個人身上來了。

落落|說到道德壓力,我就想起我的一比特同學。 他當時拿到了推免資格,而且只想跨方向去外校某系,結果在複試的時候被刷了下來,又不想去其他學校,於是放弃了推免資格。 這件事在行政老師看來就是浪費了一個名額,而且還講給下一届的學弟學妹聽。 然而實際上,這位同學的選擇並沒有違反任何規則,但卻背負了很大的負擔。

豆幾|我想首先受到影響的就是相關教職人員的工作績效,他們自然也就會給這位同學壓力。

唯伊|這像是把保研體制的問題都歸咎到一個人身上。 他在規則允許的範圍內做出選擇,和其他沒有拿到推免資格的人有什麼關係呢? 就算他被錄取了,也有放弃入學的資格,何况他是被淘汰了的。

4

“發朋友圈這件事很重要嗎?”

保研後,我們如何向人言說?

小田|我想回到豆幾剛剛為自己描繪的那個“對抗敘事”。 如果在外界看來,其實你的選擇還是按照既定軌道、符合主流價值的,你卻認為它是一種反叛? 這是為什麼呢?

豆幾|我剛才說我們要對任何一種人生敘事保持警惕,對我這套也是。 我不斷向人重複的是某種對抗,恰恰說明了我的懷疑和搖擺。 我到現在也沒有為保研這件事發朋友圈,因為我不知道如何向身邊形形色色的人訴說。 得知保研的結果後,我的家人很快會把我拉回他們那一套,說我一直很優秀,叮囑我要向小初高的老師們報喜、報恩。 我當然感謝從小到大對我關照有加的人,但在他們向我道賀時,我會強調運氣和偶然的因素,尤其在大環境這麼艱難的時候,我會抗拒用他們的話語表達自己的喜悅,事實上我也沒有喜悅的感覺。 似乎我在“優績主義”的氣氛下長大,卻開始擔心被這套說辭寵壞了,而我現在要追求的,是那個足够獨立的自我,這條路才剛開始呢!

俊傑|說起發朋友圈,我就和你很不一樣。 我當天就發了,但第一,沒有感恩、沒有慶祝,第二,我多半在調侃和諷刺。 當時收到北大招生辦的確認信,看到它第一句話就把“北京大學”的“北”字漏掉了,我就用“鴻告之志”調侃了一波,諸如此類,其實並非是對哪所學校有很大的成見,只是一種語言上的習慣。 回望我本科階段的學習,要離開時和剛來時的感觸真的很不一樣,也就理解了為什麼哲人說啟蒙是一生的事業,而明年讀研了會遇到什麼、發生什麼,都是很難預料的。 所以保研帶給我的歡愉只持續了那一個下午,晚上躺在床上想第二天要做的事、上什麼課,又感受到相當大的虛無感,會想保研後還要不要好好上課、好好讀書。 一旦歇下來,我又會陷入某種存在主義的沉思,但似乎也沒什麼好的辦法,像這幾天,也是慢慢讀一些哲學文字,因為二學位的課還是得修完的。

小y |你們覺得發朋友圈這件事重要嗎?

豆幾|我們之前也頻繁聊起,會覺得這既是一種個人儀式,也內含了某種群體意識,會覺得通過這個行為觀察自己還蠻有趣的。

善長|我發了一條朋友圈,但僅限故鄉的圈子可見,意思就是通報一下近况。 可能不能說是我和他們完全和解了,而是迎合了他們對我的期待。 像大家都會覺得,你之前可能想出國、想當記者、或者其他亂七八糟的想法,現在終於回歸了更加平穩、更像正常人的選擇。 另一方面,這些期待對我來說也是個包袱,家人、朋友和老師對我的期待在某種程度上影響了我的選擇。

Julian (17級大學生考研本系)|就像善長說的,我們有時候會只向特定人群展示一條朋友圈。好像我們也在建構一種虛假的環境、一個虛假的自己,想讓他們瞭解的是另一個我、並不是真正的我。像我前幾天和高中同學吃飯,會發現大家聊的都是些無聊的話題,可能是 因為我們相互之間的瞭解還停留在高中,而大家都變得很不一樣了,很難深入交流。 所以最近我會反思,我們應當如何與那些只是部分瞭解自己的人溝通。

豆幾|所以我和善長的差別可能在於,我暫時不想迎合他們的那種期待,同時又想把真實的自己呈現出來。 我比任何旁人都清楚,結果背後有多少僥倖和惶恐。 另外可能也是一段時間以來,我更加具體地瞭解到身邊很多同學的近况,他們現時不安定、甚至是無助的狀態,讓我懷疑所謂“個人成就”背後有多少“個人能力”的成分。

回過頭看本科,上復旦其實是很偶然的事情。 報名“博雅杯”自招是臨時起意,複試最後一輪也是壓線通過,似乎任何一個環節都我沒有十足把握,可最後被錄取了。 我還記得三年前的七月,收到錄取結果的一瞬間覺得如釋重負,卻又沒什麼好高興的。 這和前幾天收到保研預錄取結果時很像,但我逐漸意識到有些不同——或者說,為什麼剛進復旦時有些心高氣傲? 從短時段來看,因為有“理轉文”的經歷,在我高中三年的價值觀念中,背水一戰的悲壯感和自我實現的使命感不斷強化,最終似乎又被我的錄取結果證實和再度强化。 從中長時段來看,錄取標誌著我和一個“寒窗苦讀”階段的告別,我獲得了大把的閒暇時光,但同時也被許多我曾經“置身事外”的社會關係和社會話語綜合進去了。 比如說,當時爺爺在為我老家大擺宴席,我很直觀地感受到:原來我的一點成績,是和這麼多人有關聯的。

而我依恃的這些外部因素,他們不總是發揮積極作用的。 一旦我被錄取,短時段的自我敘事就結束了; 而當我從小鎮隻身來到中國最繁華的商埠求學,我所擁有的那些社會關係又能提供多少力量? 那些社會期待又會給我帶來多少負擔?

Justin (西交大學17級大學生跨專業保研復旦)|既然說到朋友圈,我也從這開始講吧。保研到復旦哲學系這件事,我也沒有發,應該到現在也只有跟我比較熟的十幾個同學、朋友知道吧。我其實不知道怎麼和更多人解釋,特別本科的同學都是理科生。其實保研這個結果 也沒給我太大的感受,就是那天問招辦老師“我的候補位次能不能來”,他說能來,我就提交申請了。

5

“選擇考研後,每天面對的不確定性實在太誇張了”

不同的升學路徑,如何影響了我們?

Julian |我今天來參加這個話題,可能有些不合時宜,因為我是考研上來的。 你們看我現在的狀態,可能會覺得話比較多、也比較活潑開朗,但其實本科的時候我是相當自閉的,原因也很簡單——物理比較難學。 報考這個專業,也是因為從高中開始就有一種對自然科學盲目的征服欲。 到大學以後,課堂上、特別是上專業覈心課的時候,我就越來越感覺力不從心,考研的原因也很簡單,就是專業課不及格。 而且我感覺我這種情況在復旦應該講也不是個例,特別在理工科院系,還是挺常見的。

所以當時特別堅定地感覺,自己肯定是做不了物理的,就會想往其他方面轉。 說到這裡,我會感覺復旦、或者說上海、 又或者說快節奏都市的共性——我感覺它會一直在一條道路上push你(推著你往前走)。就像物理系,大一開始就會push我們早點進實驗室,或者嘗試理論研究方面的課題;像經院、管院,就是早點去找金融方面的實習。似乎每個學院都有一種氛圍,會把新生“趕上” 一條已經構築的道路,但是當你發現自己並不適合這條道路的時候,就有點力不從心了。 所以我當時也是有一些迷茫的,不知道未來想要幹什麼。

轉捩點是在疫情。 那時候我聽了很多不同的podcast (播客),我似乎在那裡構築了一個完全不同的世界,瞭解了很多我之前從來沒有想要去瞭解的方向,比如說金融行業、創業、記者……這些輸入促使我萌發了對個人價值的思考,也是經過很長時間,我逐漸意識到類似於生物醫學這樣的專業,可能既比較符合我的 價值觀,也會在未來給我一份不錯的收入、讓我過上一種比較體面的生活,所以我最後報考了生醫方向的研究生。

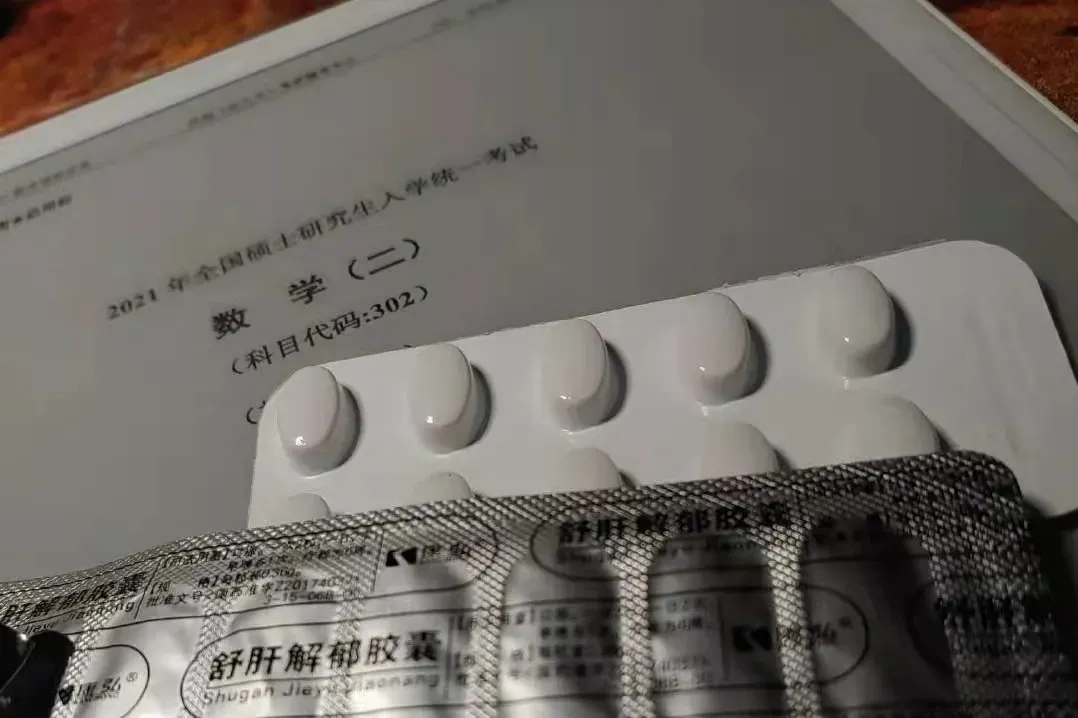

說到考研,如果你只有保研和考研兩種選擇,我肯定建議保研。 從我個人來看,選擇考研後每天面對的各種不確定性實在是太誇張了。 我當時非常焦慮,經常擔心自己複習不完。 但事實上,我的理性告訴我,是可以複習完的,而且只要按照我製定的計畫來學,最後一定能考出比較理想的成績。 然而我還是非常焦慮,備考期間也經常去醫院、開一些抗焦慮的藥物。 到考前最後一段時間,我感覺宿舍已經完全住不下去了,每天一躺下,就感覺我已經不可能睡著了。 最後的一兩周,我就去找了一個飯店,坦白講其實效果也沒有那麼好,也會經常失眠。 但是總的來說,還是挺下來了。

Justin |是因為考研變得很焦慮嗎?

Julian |可能我長期有些心理狀態上的問題。 白天還好,晚上的症狀非常顯著。 長期的失眠還導致了什麼呢? 到後來,我早晨起來以後的狀態會非常不線上,要麼感覺頭暈,要麼頭很疼,整個人都是挺炸裂的那種。 雖然我只是個例,但我想表達的可能是,在考研的過程中,大家可能會面臨各種各樣由不確定性導致的問題。

豆幾|似乎對於我們這些未曾經歷、同時沉浸在另一條路徑中的人來說,考研的困難是很難以想像的?

Julian |其實從結果來看真的還好。 我們專業那届大概有10個沒有保上研的同學報考物理系,最後都有不錯的去處。

俊傑|考研的狀態是否接近於把其他事情排開、只專注於這一件事? 我以往備考語言考試的時候,特別容易因為一個小目標的挫敗而感到煩躁。

Julian |對我而言,煩躁感可能並非源於備考過程做題的挫敗感,而是因為一直在做同一件事情。 在這種效率不會特別高的情况下,我感覺主要還是看兩點。 第一點是你本科學習打下的基礎,第二點就是自我調節能力,像我就屬於較差的。 我初、高中的時候就有些神經衰弱,但是我一直沒太管它,但是到考研的時候已經演變成焦慮症了,到了我不得不去正視它的地步。

豆幾|如何認識和面對心疾,可能是值得我們永遠關心和面對的。

冠麟|我想我們身邊的人,有不同程度的焦慮或者是心理疾病是很常見的。

Julian |我想不論是神經衰弱還是焦慮,很大程度上都來源於不確定性的侵襲,而我可能就是對不確定性相對敏感的那部分人。 所以在最近一年,我會讀很多東西、接觸不同的事物,使這個世界對我來說更視覺化一些、更加具體地感知它們,最終找到某種屬於自己的狀態。

豆幾|我感覺這種“具體”很重要,而任何粗略比較人與人之間應對不確定性能力的想法都是誤入歧途的。 好像建立一種名額,檢驗了它的科學性,就能普遍適用。 但在所謂的强與弱背後,每個人的具體經歷、依恃的力量都是流動且不穩定的,並且持續產生複雜的影響。

Julian |我的解決方案是儘量在不確定中尋找確定,建立一套屬於自己的話語體系,形成一種確定的邏輯。 當然這個邏輯裡面,其實也是有不確定的,比如說我未來去哪些行業,在哪個都市工作。 但是我會試圖用一套邏輯去說服自己,把種種不確定性都包含在一套確定的框架。

豆幾|從我的觀察來看,對文史哲專業而言,保研和考研的一大重要差异在於,考研要求你在一定時期內專注於知識的記憶和鞏固,而保研的學生會更早的進入學術體系之中,讀更多的文獻、參加更多的學術會議,從中積累學識或是人脈資源。

6

“外省大學生”與“江浙滬獨生女”

求學路上的身份、依恃與自我覺察

冠麟|我想回到開始我們聊到的人生規劃和選擇。 似乎我從家人那裡聽到的是,規劃在他們的人生中是沒有多大用的,决定人生軌跡的更多是偶然的因素和時代潮流。 令我困惑的是,與他們相比,我們所處的時代有無本質差別? 似乎很多時候他們要更懵懂,而我們這代人以為自己能選擇,但是否真的有差別? 我們對人生的規劃真的有用嗎? 很多時候我們之所以焦慮,似乎是因為以為自己能够决定要做什麼; 同時外部環境好像又在告訴我們,如果不規劃、不拼不搶,就無法順利地走到下個階段。 可真的是這樣嗎? 這是否只是幻覺呢?

Julian |我有一個初步想法。 如果從歷史的維度來看,在工業革命以前,因為整個社會在生產力的提升方面並不顯著,世代都過著差不多的生活,相應的也就缺乏階級流動。 而科技的突破改變了這一切,使得出身底層的人也有機會分享發展紅利、實現階級躍遷。 不過在當下的環境裏,科技進步已經出現放緩的預期、流動性也在减弱,反映出來就是大家需要“卷”,最糟糕的情况就是零和博弈了。

豆幾| Julian從宏觀角度回應了冠麟的困惑,而我同樣想用家庭的具體案例提供一個新的視角。 前面也有提到,來上海求學後,我會强烈感受到人生經驗的代際劇變。 我的祖輩基於生存動機從農村遷移到小城市,解决了“吃得飽”的問題; 我的父輩早年能很大程度上依恃上一代人的社會積累,創造了“過得好”的局面,可是很快就會發現後繼無力。 他們會意識到,是身處的“魚塘”太小了,囙此下一代必須去往更大的都市,繼續通過流動追求更好的生活。 這似乎就是項飆所說的“超級流動性”和“陀螺式經濟”的具體表現。

可是等我來到大城市,便會發現我幾乎沒有任何社會關係上的强聯系,前兩代人的經驗和知識在我身上也大多失效了。 我會覺得這也是很多人走不出“名校生困境”的重要原因,因為學歷成為我們唯一可以仰賴的資本了。 當然這種描述脫胎於我的個人經驗,可能不適用於每一個去大城市求學的遊子。

善長|你描述的這種狀態,我完全有同感,儘管我們在想法和觀念上可能有出入。 本科四年來,我會以越來越驕傲的口吻告訴旁人我是“西北人”、“中原人”或者“小鎮人”。 初來上海時,我能從本地人身上看到某些未曾體驗過的氣質,但不會強調自己與他們的不同,只是保持一種“孤獨”的狀態。 後來,我逐漸意識到那些特質背後也有其他東西,會導致他們的困境。 於是我也會回溯自己的成長環境,考慮那些教育和身份標識帶給我的是什麼? 哪些是我可以依靠的? 說自己是“西北人”,實際上是在建立一種與“上海人”或者“江浙滬”不同的身份標識。 通常來說,“上海人”似乎是值得羡慕的身份,“小鎮青年”則帶有一些天然的缺憾。 我在思考的是,“小鎮青年”或者“西北人”的身份背後是不是也有可以發掘的積極面向?

在上海這座小資和現代的都市中,我強調自己是西北人——骨子裡是黃土地和大山——也從這樣的敘事中獲得力量。 這讓我想起前幾天和一比特上海室友玄虛的現象學討論。 當時我們聊到布魯門伯格的《神話研究》中描述的一種狀態——焦慮是遠處模糊不定的地平線——他就說“這和我從小到大的體驗完全一樣”。 而我來自一座山城、一個三角河谷,從小到大,任何一個方向只要抬起頭都能看到青山,只有山的這頭和那頭,沒有模糊不安的地平線,人生的姿態是“翻越”而非“漫遊”。 儘管這樣的分析很玄,但或許作為一種切身的體驗也有它的意義。

豆幾|在這一點上,我的感受跟你也完全相通。 我不僅生長在河谷,而且某種意義上,我可以更自信地比你說出我是哪裡人——景德鎮,因為大家對這個地方都有一種美好的想像。 從我中學階段有了越來越多的機會獨自走出家鄉、走出小山坳後,我漸漸意識到,我離家越遠,就越需要這種身份標識。 尤其在最早的時候,我會向外人充分地顯示自己對家鄉的瞭解,當然漸漸有些變化,比如最近我老是說:“你知道其實景德鎮今天的地位,也是一個民族國家構建過程中形成的神話嗎?” 好像我在試圖解構一種敘事,但這也意味著我希望從家鄉汲取新的力量。

善長|如果在一片曠野上,你的面前有一棵樹,焦慮感就會降低。

慧穎|我非常同意這種描述。 那麼冠麟你不是上海人嗎? 你怎麼看這個問題呢?

冠麟|我不是上海人, 我沒有家鄉的啦(眾大笑)。感覺我其實很依賴我自己的家,而不是家鄉(小田:但所謂“家鄉” 本來就是被建構出來的,就像善長和豆幾所說的)。 我在現實層面非常依賴家庭,比如說我現在就有一會兒聊完直接回家的衝動,包括在生活上遇到一些困難的時候,家裡對我的支持是很大而且很實在的。 雖然我沒有一個能提供精神力量的家鄉,但是我有一個能提供我精神力量甚至是實在幫助的家庭,而且是我隨時可以回到的。

善長|這就是豆幾剛剛提到的强聯系。

冠麟|但我也感覺,就像剛剛善長所說,它會帶來很多問題。 因為當你有所依賴的時候,就不太想去那個兇殘的世界裏闖蕩了,會使你無法像旁人一樣擁有獨自面對很多事情的勇敢,這是我非常欠缺的。 很多時候我碰到應該自己操心的事情、尤其是人生的重大選擇,可能會先把它丟在一邊,用更日常的事情轉移注意力。

不過有的時候我也討厭一些身份標識,比如說什麼“江浙滬獨生女”,就有很大的遮蔽性。 可能確實有一部分人是被家庭安排得很好、過得非常安穩,但其實我身邊就有很多反例,她們有自己的打算、非常有闖勁,跟很多人在討論中建構的形象很不一樣。 我自己也會懷疑,所謂安穩順遂的“江浙滬獨生女”真的存在嗎? 或者說,它真的能描述一比特女生的各個方面嗎?

Julian |我們剛剛一直在說“家鄉”,但俊傑是將要去另一個“他鄉”深造的,我好奇是什麼因素使然呢?

俊傑|我想既不是說我討厭復旦和上海,也不是為了某個特定的人。 在我自己的敘事裏,可能是想脫離一個舊的環境,去有所不同的學術、校園和思想氛圍中感受。 沒有想到的是,我的本科導師對此异常贊同,這大概與他自己的學術背景有關。

Julian |我有個朋友是從復旦法學院保研到交大法學院,我問他為什麼不留在復旦。 他就說不是復旦法學不好、也不是自己不想留在復旦,而是感覺在一個地方呆久了,自己可能會有些懈怠。

豆幾|這也是我蠻恐懼的地方,也是為什麼最初會把本校保研視作最壞的選擇。 不過既然還要待三年,我也開始試著說服自己,即便在同一所校園內,每一個人的個體差異性還是很大的,而自己本科階段瞭解的還很有限,如果有更多的時間,我會有更多機會親近這所學校和這座城市隱秘的角落。

3747,這是復旦大學大學生院2018級入學總人數。

1242,這是復旦大學大學生院2022届推免生總數。

33.15%,這一保研比例是不考慮非四年制學生人數届別差异的粗略計算,足以躋身全國前列,卻也揭示了另一個事實——被普遍視作穩妥而輕鬆的保研,從來不是多數人的出路。

根據澎湃新聞此前的報導,全國36所世界一流大學建設高校近三年的保研率低至12.7%、高至58.3%。 如果將比較對象擴大至具備資格的全部366所高校,不同高校間保研率的差距則會更大。 而這366所高校,在全國1265所高等院校中也僅占28.9%。

保研這條“捷徑”,對於這些“優中選優”的學子來說意味著什麼? 我們常常聽到關於宏觀政策的各種判斷和定論,可對於每一位經歷保研的學生,他們的人生也才剛剛開始。 化用Julian在討論中說過的一句話——此刻評估保研,對所有人都為時尚早。

期待若干年後,他們在不一樣的境遇中再次與這段記憶邂逅。

讀者朋友,也請和我們說說你的故事。

(本文中部分與談人為化名)

參考文獻 1.澎湃思想市場. 專訪丨閻雲翔:從新家庭主義到中國個體化的2.0版本. https://mp.weixin.qq.com/s/tCJqJO-usJ29qG5JhVqbVg ,2021-08-03. 2.財經雜誌優選. 內卷時代的保研經濟:資質打擦邊球,部分“老師”系學生兼職. https://new.qq.com/omn/20210529/20210529A0762B00.html ,2021-05-29. 3.項飆. “流動性聚集”和“陀螺式經濟”假說:通過“非典”和新冠肺炎疫情看中國社會的變化. 開放時代,2020年第3期. 4.新京報書評週刊. 在中國社會,80%以上的工作是靠關係找到的?. https://mp.weixin.qq.com/s/opj_9A7cnoRa1P72Ud6QBw ,2019-06-13. 5.復旦卿雲歌. 復旦我來啦! 2018級本科新生數據大揭秘!. https://mp.weixin.qq.com/s/_0whE53i9_XgSJ3DG-QXrA ,2018-09-02. 6.澎湃新聞. 看到人家保研就羡慕,可保研真有這麼容易嗎. https://mp.weixin.qq.com/s/IiX4BCZInAKzum 小yAa62小y2Q,2021-10-16. 名詞解釋 推免:全稱為“推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生”。 每年9-10月,由各高校大學生教務部門製定推薦細則、遴選推薦名單並上報教育部。 獲此資格的學生,可直接通過研究生招生組織的自主選拔獲得錄取資格,無需參加當年12月的研究生統一招生考試。 保研:借用“保送”的概念,在實際流程上,滿足“獲得大學生院推免資格”和“獲得研究生院Offer”兩個必要條件才算是成功保研。 夏令營:部分研究生招生組織的提前選拔制度,類似於高招中的自主招生。 通常在每年的7-8月舉行,參加的考生分為獲得Offer、獲得候補資格和淘汰三種情形。 Offer:借用海外“申請-考核制”的概念,是招生組織向考生發出的“預錄取意向”。 直博:全稱為“直接攻讀博士生”,屬於博士生招生管道之一,學制通常為5年。 碩博連讀:面向二年級及以上、基本完成課程學習的碩士研究生的博士生招生管道,通過者不再申請碩士畢業和學位,下一學年直接轉入博士生學習階段。 卓博計畫:復旦大學於2020年起推出的本博貫通招生計畫,按照暫行實施辦法,學制最短為4年。

統稿| 徐文凱 陳唯伊 田韻 朱開

感謝善長、豆幾、Julian為本文供圖

微信編輯|姚亦楠

matters編輯| Marks

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目