社區活動︱我做的Matters金句帖

我的心情是,我總是在聊到意酣處,內心滿藏複雜情感得推門走到外頭陽台吸煙。 初秋的山坡林木已見蕭瑟,巴掌大的枯葉覆滿木頭地板。 那對我而言過於巨大、遙遠有著黃金教養和人格高度的一批批老靈魂,似乎仍然將他們瀟灑、慷慨的笑語晏歌遺留在這個屬於聶老師的時光失去侵蝕效力的結界之中。 那些曾每個黃昏來陽台下等餵食的野鹿呢,自安格爾先生過世後,他慢慢失去餵他們之心思也漸漸散去了。 那個時刻我坐在那兒總全身起雞皮疙瘩,被一種遠大於我的哀傷或凜然而擊倒。空氣中飄著鄰人燒著枯葉、動物糞便的迷香味。 我這個無名小卒、後生晚輩,許多發生在暗室內的傷害,其實早在我的歷史之前即已發生。那似乎以我貧薄有限的知識教養與體驗,無論如何也抵達不了那迷霧的核心。 但我又何其有幸,可以有此神秘機緣在這曾經諸神輝煌吵嚷的遺跡舊址,像年輕的流浪漢受到聶老師無有差別的溫暖款待。那使我之後的創作餘生,多了一些什麼。她告訴我,這才是個完整的人,這才是個完整的創作者。 我想是一種相信,對人性的相信,不因孤獨而冰冷憤世,不因目睹黑暗而虛無頹廢。

我是死忠的駱以軍鐵粉,對此我毫不懷疑,這是我最堅貞的身份認同。

當然,第一時間談到駱以軍,大家想起的印象,會是他的小說,那些繁華富麗,美而暴烈的長句。那些色情猥瑣、神聖超然複雜多面難讀難懂的厚重長篇小說。像是我自己的經驗,在從大學時代課堂時讀過《降生十二星座》開始對駱以軍的小說愛不釋手,當然未必完全懂。但是自己心底明確知道,他的小說中有種明確吸引我的什麼在。因此,一路追讀《妻夢狗》、《遣悲懷》到《月球姓氏》、《西夏旅館》、《女兒》也一路收集早年的絕版小說。

但,我永遠記得,有別於他身材看起來像中年胖大叔,生活像潦倒的流浪漢,他卻擁有著可能是台灣現存最偉大的文學心靈,足以與世界文學史上任何一流頂尖的小說家媲美比肩,義大利有卡爾維諾,日本有川端康成,而台灣人可以自豪地對世界說,我們有駱以軍!

2011 年,在國圖舉辦的百年小說研討會,出席的貴賓就是整本的台灣文學史跟台灣文學研究者。那一年聶華苓老師剛好回到台灣,因此同時舉辦了一場愛荷華國際寫作計畫與華文小說家座談。主持人:向陽。出席者有尉天驄、瘂弦、駱以軍、董啟章、格非、李銳、李渝、蔣韻。

就在這場座談,駱以軍致詞時散發著光芒。

我只能盡力捕捉自己那個時刻感受到的撼動,是一種直接撞進個人心靈的強烈衝擊,對於一個喜歡小說、文學的痛苦、疑惑、焦慮不安時,最溫暖的餽贈,又像是多年後駱以軍本人給的巨大又熱呼呼的擁抱。

致詞內談到台灣潛藏在歷史記憶中的傷害在裡頭,幽暗難以言喻,也許是白色恐怖也許是威權戒嚴體制,也許是全世界所有要求別人噤聲力量集合的象徵,而「暗室的傷害早就發生了」。多年後,我讀到《桑青與桃紅》還有黃崇凱的《文藝春秋》時,才更加明瞭聶華苓老師曾經過什麼。而一個孤獨不安的晚輩,依然能夠從前輩身上得到無私的贈與與款待,留給了年輕創作者最重要的核心理念:一個完整的人、一個完整的創作者。

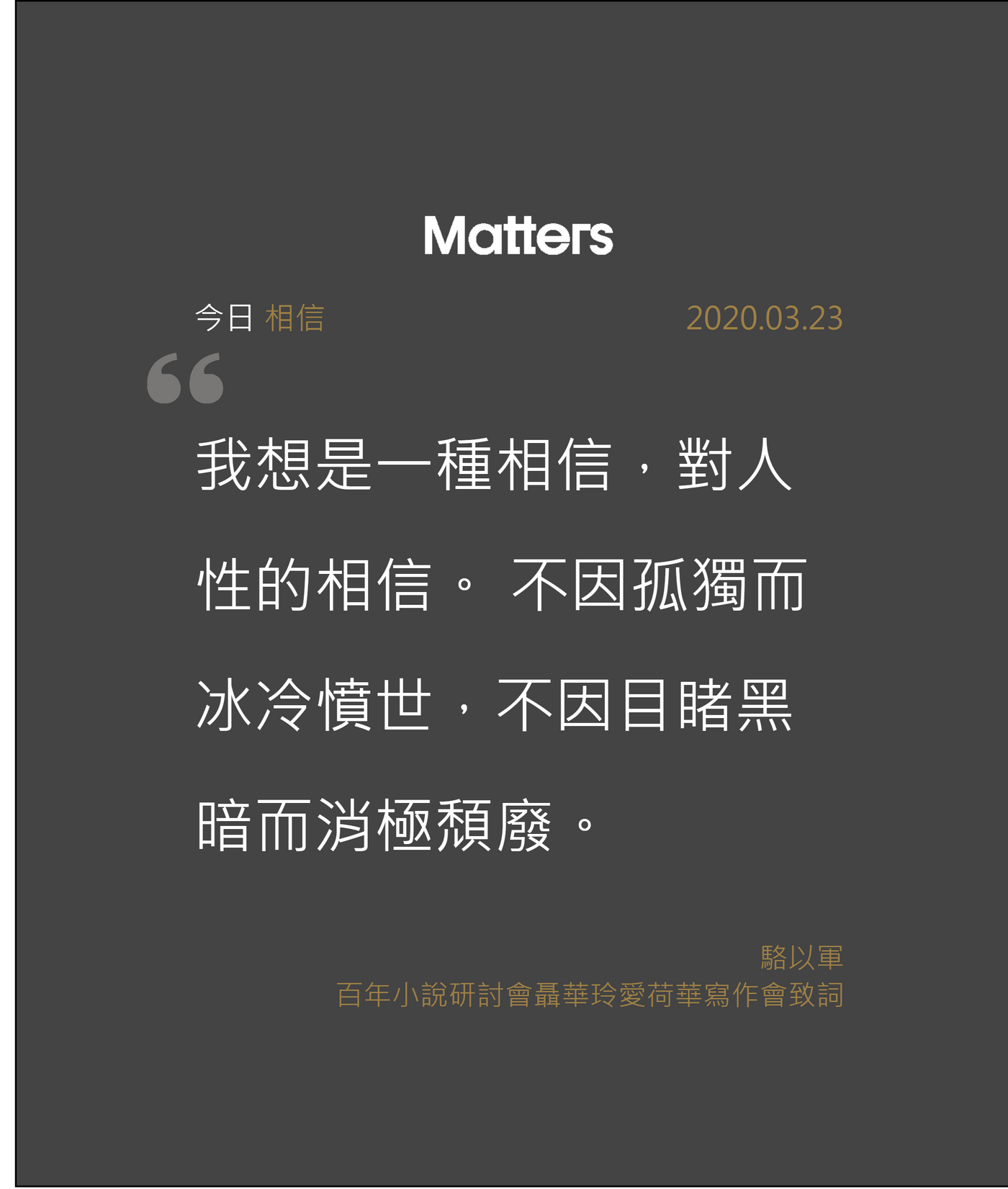

「我想是一種相信,對人性的相信,不因孤獨而冰冷憤世,不因目睹黑暗而虛無頹廢。」

最後這句一出口,在場包含我,同行的朋友,師長,以及在台上的其他小說家們,都可以看到大家目眶含淚。致詞完畢,聶華苓老師主動上前,擁抱了駱以軍。

直到今天為止,我都還是覺得那天是目睹神蹟。小說之神在此刻降世,附身在駱以軍身上,傳遞著神諭或叮嚀,提醒著所有人,保持著對人性的相信,即便在孤獨與最黑暗的時刻也不棄守,即使經歷過無人知曉的傷害也持續記住對人的溫暖,那是一種超越國族,世界性的崇高理想,要寫出這句必定得先經歷過黑暗孤獨、冰冷虛無頹廢後,才能夠拒絕,才能說出,我不!

為此,每當買下新的筆記本,我總是會在裡頭,手抄下這兩句,時時刻刻提醒自己。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!