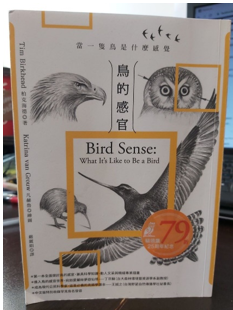

從未遇上過的雀鳥

(修改过)

IPFS

現今科學家研究雀鳥,已廣泛運用 fMRI、GPS 和心電圖等高端設備,並結合傳統的解剖學與行為實驗,引領我們進入一個意想不到的鳥類世界。作者循著不同的感官——視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺、磁覺與情感——逐章介紹鳥類的知覺。

舉例而言,雀鳥能在數百公尺外精準看見樹林中的蚯蚓,在高空中嗅出海面上的蝦與墨魚,並準確辨識方向,飛抵萬里之外的目的地……這些能力,皆是人類難以企及與理解的。

然而,正如作者在後記中所指出:「只要我們承認牠們擁有我們所沒有的感官,只要我們不理所當然地假設牠們與我們共享的感覺完全相同,就能稍稍窺見鳥類的感官世界。」(324) 換言之,人類若欲真正理解大自然,必須先學會謙卑,不可僅憑自身的感官經驗作為衡量一切的尺度。

在作者筆下,科學的發展乃是後浪推前浪——科學家不斷尋求更客觀、更不以人類為中心的研究方法,從而得出更為精確的理論。然而,最令人玩味的是:當人類以這樣謙卑的姿態去理解大自然時,卻往往發現鳥類的諸多行為竟與人類不謀而合。例如,兩隻鸚鵡彼此理毛搔癢時,牠們那半閉的眼神流露出放鬆與信任,彷彿與人放鬆時的神情無異。又如,有些雀鳥伴侶之間會以輪唱的方式彼此應和,節奏配合得天衣無縫,宛如一段優美的二重唱。正如人類夫妻共同生活、彼此倚靠,隨著歲月流轉,也漸漸培養出默契與節奏,配搭得自然和諧。

我想,這或許正是上帝創造的智慧所在:人類與大自然本是一家,惟有人類願意先謙卑自己,方能真正了解這個家,融入這個家。

至於基督教,我們或許會認為教會早已在敬拜中讚美上帝奇妙的創造,那麼我們還須做些什麼呢?然而,科學的發展提醒我們:越是融入這個受造之家,越會發現其中仍有無數未解之處等待我們探究。因此,教會在敬拜之際,也當懷著理智之心,追問自然界的來龍去脈。惟有如此,才能在對造物的驚歎中,更加真切地讚美那位創造萬有的主。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!