见证中国独立影像:幸存者和神圣人 (三)

在《见证中国独立影像:幸存者和神圣人(一)(二)》中,媒体研究者周湄,从影像写作与公共议题的视角出发,分析了贵山放映曾放映的纪录片《克拉玛依》《海石湾》《浩然是谁》《路上》《淹没》《乡村档案》《白银》《德恩亚纳》《处罚》。

接着前两篇文章,本文以多部纪录片为例,分析了幸存者与见证者的关系。正如作者写的那样:幸存者,也就是现代性架构下产生的所有暴力的受难者,见证者,也就是对这种制度性暴力的所有见证者。

《影像见证:幸存者和神圣人》(三)

作者:周湄

编辑:沙丘

幸存者

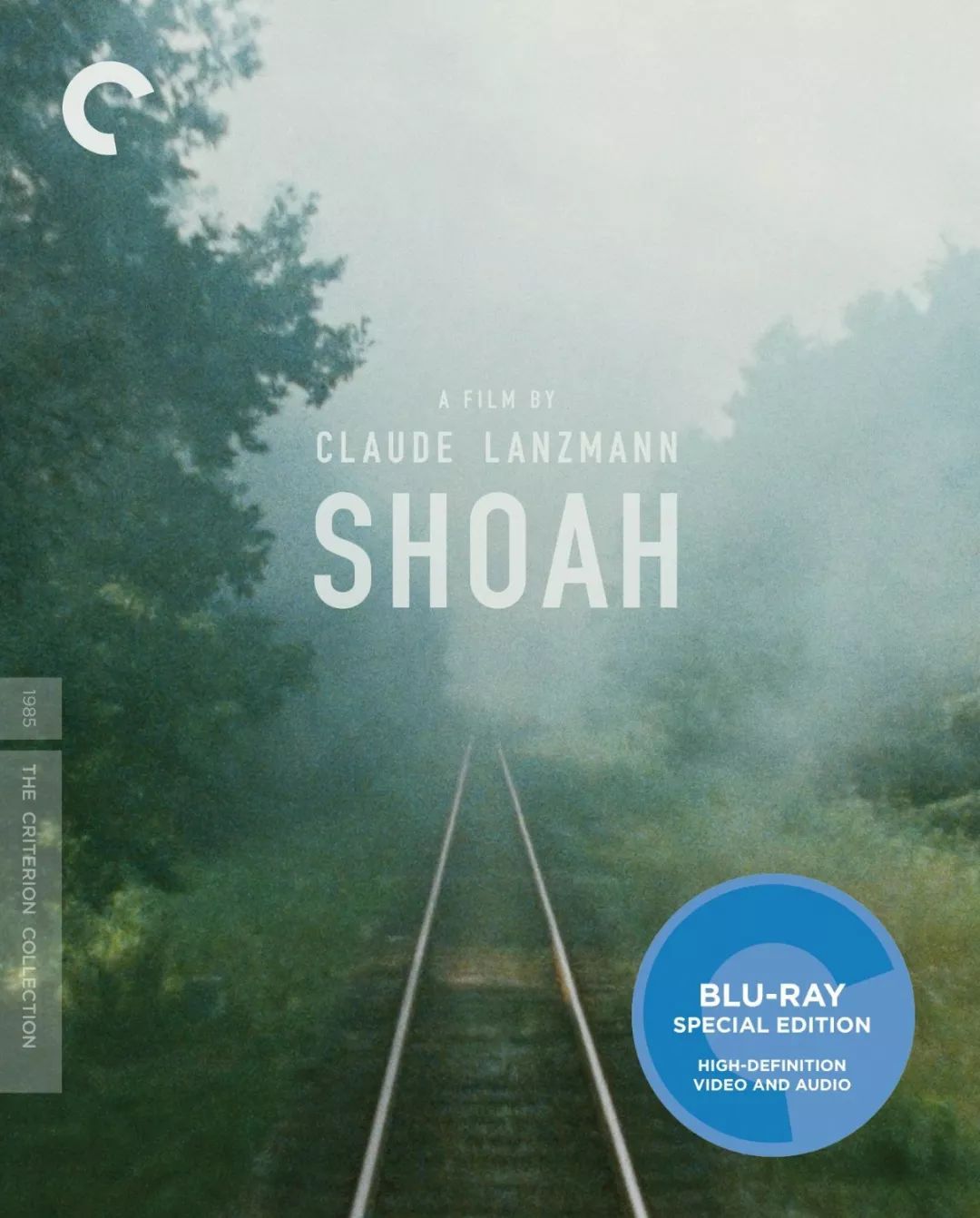

1985年,法国纪录片导演朗兹曼拍成了他长达九个小时的作品《浩劫》,这是以见证者的方式反思人道灾难的重要作品。与让.雷奈的经典纪录片《夜与雾》通过影像的形式感和旁白的疏离感来造成冲击力的方式不同,朗兹曼的《浩劫》将卷入到屠犹这一历史事件的人以亲身经历的回忆方式,再现了这场现代性结构中产生的大屠杀与人的关系。

而意大利作家莱维则以自己的亲身体验,将“幸存者”讲述从意识形态维度的话语中释放出来。在莱维的作品中,他把自己的亲身体验放置在一个“裸体的生命”状态,在这样的状态中,人为了生存的一点可能,会在极端的环境中为一块面包、一把汤勺而绞尽脑汁。犹太人也被分成不同的群体,凭借自身的聪明、某些方面的才能或是健壮体格,被选中做档案整理或是各种杂役的犹太人,与完全在苦役和缺衣少食少药状态中的犹太人,在集中营中处于相对不同的境地。

在朗兹曼的《浩劫》中,第一个讲述自己经历的幸存者,也记起自己在集中营中因为唱歌好听而被选中为德国军官唱歌,或是像兔子一样被逐猎。运送犹太人的火车经过波兰的乡村,村民们知道那些人是被送往死亡的地带,但他们不说出来,相互间只用手掌平放着在脖子边示意他们所知道的杀戮。为死难者挖坟墓的犹太人,他们同样也是受难者,他们中幸存下来的人,也就是见证者,朗兹曼没有简单地采取控诉的方式,而是试图一点点去还原更为细节的场景。

莱维发现,集中营的幸存者不愿意讲述自己曾经的经历,在集中营里面人们像动物一样存在,也会因为没有让一口面包给自己身边的人而活下来。对于多数人来说,讲述集中营内部状况是一件极为艰难的事情。为此,莱维才决定把自己看到的情形和经历过的情形写下来,他只是日记一般地记述,将自己与所有受难者及幸存者放置在同样的状态中描述,避免用意识形态化和道德式归类的方式进行控诉。

鲍曼在《现代性与大屠杀》中指出,“大屠杀不仅仅是一个犹太人的问题,也不仅仅是发生在犹太人历史中的事件。大屠杀在现代理性社会、在人类文明的高度发展阶段和人类文化成就的最高峰中酝酿和执行,从这个意义上来说,大屠杀是这一社会、文明和文化的一个问题。因此,在现代社会的意识中对历史记忆进行自我医治就不仅仅是对种族灭绝受害者的无意冒犯。它也是一个信号,标示出一种危险的、可能会造成自我毁灭的盲目性。”

而“参与种族灭绝的大多数参与者没有对犹太小孩开枪或者往毒气室倾灌毒气……大多数官僚成员所做的只是起草备忘录、绘制蓝图、电话交谈和参加会议。”在鲍曼看来,对于加害者来说,道德困境的消失是通过对受害者本身变得心理盲视而达到的。而现代战争由于是“远距离地”把人杀害,残杀与如扣动扳机、合上电源开关或者敲击计算机键盘这样绝对无辜的行为之间的联系似乎是一个纯粹的理论概念。

类似鲍曼所说的如合上电源开关这样的行为,在朗兹曼的《浩劫》中,毒气室的设计布局是以讲述者用无表情的专业化方式讲出来的,波兰知道列车即将去向何方而沉默的普通村民,他们也是集中营的见证人。作为见证者的朗兹曼和作为幸存者的莱维所讲述的,则从外部和内部两种视角,打开了一个缝隙,让人们得以用避免刻板印象的方式,真正面对失去了自己所有权利的裸体的生命。因而,对大屠杀与现代性官僚制度之间关系的追究、与对幸存者状况的见证二者是互相关联在一起的。

鲍曼强调,“我认为官僚制度文化是大屠杀主张得以构思,缓慢而持续地发展,并最终得以实现的特定环境;它促使我们将现代社会视为管理的一个对象,视为许多亟待解决的‘问题’的一个集合,视为需要被‘控制’、‘掌握’并加以‘改进’或者‘重塑’的一种‘性质’,视为‘社会工程’的一个合法目标,总的来说就是视为一个需要设计和用武力保持其设计形状的‘花园’(一种园艺形态,将植物划分成需要被照料的‘人工培育植物’和应当被铲除的杂草)。”

因而,大屠杀不能仅仅被视为一次历史的偶然事件,它产生的动因是包含在现代性中原本不被看见的另一面,与现代性是“一个硬币的两面”。在这个意义上说,幸存者,也就是现代性架构下产生的所有暴力的受难者,见证者,也就是对这种制度性暴力的所有见证者。

《飞地》:“新与旧”挤压下的地理空间

李维的《飞地》中,镜头所面对的地理空间是凉山地区。台湾人类学者刘绍华的《我的凉山兄弟》一书曾因对凉山地区的毒品与艾滋问题进行调查而引发媒体关注,《我的凉山兄弟》是刘绍华的博士论文,她花了十年时间,在书中以同情和理解的角度呈现出凉山诺苏人在整个社会文化的时代变迁过程中的脆弱和无所适从。

《飞地》没有涉及毒品和艾滋病,李维选择了一个乡村学校作为自己观测的对象,在学校他又遇到了自己去学校学习识字的本地村民苏甘以布,《飞地》以学校里作为志愿者的老师不断更换做为结构,穿插了苏甘以布的生活状况及个人讲述,用块和线的方式完成了他这第一部影像作品。

学校的老师有三种:公办编制的教师、民办编制的教师和志愿者,在简陋的校舍中,志愿者流水般地更换,每一个都带着热情而去,却又因为当地简陋的环境而离去。学校的日常状态和志愿者非日常的状态之间形成了外来者和内部人之间看待问题的差异,外来的捐赠物寄到学校,在学校选择衣物成为日常状态中一次小小的戏剧性“打破”,但不变的仍然是这个村子在大山中的日复一日。

苏甘以布酗酒、没有劳动能力,和自己的母亲相依为命,却对新闻里获知的国家话语充满激情,那似乎是他表明自己和外面的世界保持联系的一种方式。志愿者的各种不满也呈现出外来者对这里的评价,但对当地人来说,日常生活的每一天是具体而停滞的。凉山的自然环境、经济状况在学校和苏甘以布的日常状态中就可以被观看影像的人所感知,同时,这种日常生活和都市生活的节奏是完全不同的。

志愿者来来往往的节奏是一种外来的节奏,外来的节奏分隔出了《飞地》的叙事节奏;但苏甘以布和他身边的人日常生活的节奏是另外一种节奏,在这种节奏中,时间是每一天的不断重复。这两种节奏在李维的《飞地》中既各自延展又相互交织,每一个作为志愿者的外来者在自己的时间里按天来计算时间,但不同外来者的更替,又构成了当地重复性日常状态的一部分。

《飞地》没有简单地强调贫穷和落后,李维用较长的时间进行定点观测式拍摄,时间相对的长度使他得以用当地时间的方式进入乡村的日常状态,而后期剪辑时外来者的时间和凉山本地时间之间在结构上则构成了一种内在的张力。这也是李维通过《飞地》的影像文本传递出的不同文化之间的碰撞:本土文化和外来文化之间的碰撞,传统日常状态和现代性的组织化时间结构之间的不同,当地自然环境、经济环境、生活方式、传统状态和现代性的评价体系之间的碰撞,在影像文本中巧妙地用外来者时间和苏甘以布的时间交织结合。

作为定点观测式介入的外来拍摄者,李维的视角也是相对置身于外的,这让他拍摄的素材在一个具体的拍摄切入点上又同时具有观测点上角度的多维性。拍摄素材视角上的多维和剪辑上的深思熟虑,使影像文本得以将现代性的时间和在地性的时间、现代性的观念和凉山乡村本地人的观念、制度结构的刚性和日常生活的混沌等多层关系叠置,使《飞地》成为一个更为复杂的人类学观察文本,在这个影像文本中,苏甘以布正是在现代性结构和本土传统持续碰撞挤压后,既无力改变又无所适从的一个幸存者。

《五月的一天》:自然灾害之后的人居空间

《五月的一天》是马占冬在汶川地震发生时介入到灾区,持续一年时间对灾害受难者生活状态定点观测的影像作品。马占冬仍然是用贴近被拍摄对象的方式进入,这种贴近使得能够真正进入到灾民的日常生活状态,而不是置身于生活场景之外客观地记录。他在临时过渡的安置点里拍下的日常生活,是地震灾民真实的日常生活,他既没有把这种生活状态简单抽象化、观念化,也没有把这种日常生活美化。

失去孩子的小夫妻会纠结还要不要孩子,在这种纠结中隐藏的是不轻易说出来的对灾难中死去的孩子的负疚。马占冬在安置帐篷中用非常近的距离拍摄到这对夫妻的交谈、叹息和沉默,他与这对夫妻之间相互的信任和理解,也使那层没有通过语言被说出来的感受在言说在他们的停顿、叹息、发呆的状态中被记录下来。正是那些停顿、叹息、发呆、沉默,给予了灾难亲历者内心巨大创伤以被表达的可能,这种表达不是常规的“慰藉”式语言,而是给予亲历者讲述自己的可能。

作为一部与灾难亲历者共同渡过最艰难时间的纪录影像,《五月的一天》是马占冬作为见证者为事件亲历者保留记忆的影像写作,见证者马占冬和影像中的事件亲历者,又在影像放映的过程中见证了正在被慢慢影像观看者遗忘的时间,并让这样的时间再度进入人们的记忆。

从人类学田野调查的意义上来说,马占冬成为了灾后余生幸存者们的内部人,这种内部人的视角不是多维视角,而是同情和理解的视角,他跟随被拍摄者灾变后日常生活巨大变化的轨迹,将摄像机直接深入到临时帐篷和板材房的内部,受难者灾后的日常生活状况和人们在灾后面对巨大变故、亲人离去、生活被摧毁的心理状态是密切联系在一起的,而等待安置的过程也在琐碎的日常细节中展开。

因而,《五月的一天》并不是简单地聚焦于地理性自然灾害带来的巨大影响,而是对普通个体在自然灾害发生后与治理结构之间发生的各种关系,在微观角度上的介入。治理结构下的个体是抽象的、统计数据式的,而马占冬所关注的,则是从抽象的统计数据中还原为个体生活的人。这些经历重大自然灾害后的个体,他们的生活与治理结构之间关系,正是在马占冬携带自己的摄像机所进入的人居空间中呈现出来的。

在灾后一年的时间里,马占冬的镜头重述了普通人在这段特殊时期的日常生活,以及在特殊时期的治理结构下个体艰难返回个人性日常状态的努力。在马占冬的镜头中,日常生活不是被抽离出来的概念,而是具体可感的小人物重新寻找生活可能性的艰难。自然灾难之后,治理结构下的自然灾害亲历者面临着重新开始生活的不确定性,为了维系日常生活的算计和听天由命、信息不透明带来的各种猜疑和愤怒、失去家人和住所的巨大震惊后被压抑在求生的日常中不轻易表达的痛苦,这些都通过马占冬在时间中与他们的相处所见证。这样的见证,具体到人的肉身所需要依附的居住空间,灾后居住空间的转换,正是人与治理结构发生具体关系的场所。

自然灾害带来人居空间的毁灭,在重新被安排或寻找人居空间的过程中,治理技术与个人以及个人与群体的关系,具体地发生在个人所在的微型空间日常状态中。对于在特殊空间中日常生活状态里的人而言,马占冬手里的摄像机,成为他们的经历被更多人了解和看见的重要媒介。

《长江边上的女人们》:被巨大工程所改变的人居空间

对于冯艳来说,时间的长度也意味着她作为见证者的持续性,事件不再只是事件,而是在时间长度中深刻嵌入到人们日常生活状态中的暴力。在冯艳的《长江边上的女人们》初剪版中,她见证的目光放置在了现代化的水库建设和现代性的官僚结构之下几个女人的人生命运身上。抽象的社会理论讨论无法具体到个体,因而个体在制度结构下被拨弄的命运,是通过受难者的日常生活和影像作品的文学性表达来具体见证的。

在《长江边上的女人》试放映之后的映后谈时,冯艳一直在强调自己要把自己所拍到的三峡工程开工动土、江边多年的变化和她关注了十多年的几个女人的命运结合在自己的影像文本中。这几个女人的命运,在三峡工程的确立以后就开始被一个具体的“园艺”般的设计所构建出来的管理系统所摆弄,她们或是因为不愿意接受搬迁所规划的地点而用自己漫长的日常生活作为对抗;或是买了城市户口在迁移到另一个没有亲友关系的地方而在各种证明自己身份的奔波中受骗;或是离开了自己所熟悉的乡土环境只有在做梦的时候才能和那些死去的人交谈;或是在工地上开发廊谋生最后在婚姻状态中沉默。

她们的日常生活都与一个庞大的现代化工程有关,也与运转了这个庞大的现代化工程的民族国家内部现代性制度有关。她们就像是要被不断迁移的杂草,为了整洁的现代化工程的宏伟目标,在漫长的生命状态中称为一枚被管理系统作为一个人头、一个数字、一个微乎其微几乎可以不予计算的点。

作为女性,冯艳的摄像机选择了女性作为她在时间中见证的对象,而她和自己拍摄的对象也建立起了朋友的关系。《长江边上的女人》是冯艳早期根据拍摄的素材所剪辑出的《秉爱》的延续,张秉爱是冯艳所拍的四个女性中的一个,和另外几个女性不同的是,她坚持用旁人眼中看起来不理智的方式坚持自己的诉求。这个因为丈夫身体不好的农村女性承担了家里的重劳力,在她看来,土地本身是她赖以存在的根源,她宁可住在用全家只有2800元的拆迁款购买的窝棚里,也不愿意按照规划所划分的“地点”来建屋。

在张秉爱的身上,传统思想和她个人的坚韧性格结合在一起,成为她个人在一场声势浩大的“规划”中进行个人性哪怕是些微的对抗力量,但这种一个人的对抗其后果只能用她自己的漫长生活状态来承担,在《长江边上的女人们》中,甚至连她的女儿也不能理解她的选择。但反过来的是,秉爱的女儿却也选择了在她母亲眼中是“不理智”的婚姻。

鲍曼也提到,犹太人在基督教自我构成的漫长历史过程中被构建为“欧洲内部的恶魔”,有一个现象也与之有相似处,那就是欧洲迫害女巫的现象。他发现,“在现代历史的早期,现代科学方法的激增以及朝着日常生活理性化的大步迈进与历史上最凶残、最恶毒的迫害女巫的插曲恰巧是同时出现的。”因为旧界限和新界限之间的分离产生了对抗,新界限需要围绕新的一致性来建立,于是同“粘性”进行战斗就是一种与破坏界限与身份清晰度与安全性的原型敌人进行战斗。

在鲍曼的这段话中所论及的,新界限的一致性要求和与原型敌人进行战斗,在其它民族国家的现代性过程中也会以某种“除旧布新”的整体切割方式展开。而在这种现代性的过程中,对清晰界限的要求,正是对所有处于新与旧之间“粘性”地带的清除,这种方式在激烈的界限区分过程中甚至也建构起了人们对自己和对外在世界之间行为应该所是时的思维方式或评价标准。

在《长江边上的女人》中,张秉爱一直坚持着她被她周围的人看来是“不理智”的生活方式,但实质上,这正是她和另几个女人在本质上的内在相同处:选择自己一个人住的老太太、在城市辛苦劳作养育女儿却弄不清各种行政手续由此被人骗的女人、在男人的主动进攻下最终选择了婚姻由此也进入正常界限的女人。在这几个女人身上,她们被评判的标准或许都和是否“理性”相关,在理性算计的判断中,她们的一些日常行为是不理性的。而选择了看似正常的生活,但因为丈夫是跑长途的大卡车司机,仍然时时处在不安状态中的那个女人,则是这几个女人在讲述自己时眼神最焦虑的一个。

在冯艳的镜头中,这些女人的人生命运,以及她们后代的命运,都在一个巨大的制度结构中显得渺小卑微,她们就像随时会被迁移的杂草,总是处在规划体系的最下端,她(他)们的生命是一个个被系统检测的“点”和“数字”,坐在办公室里制定这些庞大规划的专业人士,和这些小数点的日常生活、个人命运,和这些小数点做的梦、感受的生死,是没有具体交集的。

《芭雅》:女性、自然空间与空间界限

所以,季丹决定任性地让她镜头中的芭雅做梦。拍摄和剪辑《处罚》的季丹是冷静的,而把《芭雅》看作是自己个人私人事件的季丹则充满了自己个人的表达愿望。《芭雅》在传统的葬礼中开始——芭雅的葬礼——随着老人生前对自己梦的讲述,她的生命经历和她一家人的命运也慢慢地在我们眼前展开。躺在床上的芭雅沉重地呼吸,她的几个儿子,大多在去矿上挣钱的过程中患上了尘肺病,男人们挣钱去了,留在家里的是女人、病人和女孩,女人们同样要承担重体力的劳作。

在广西大山里的女人,她们有自己对生活的想象,但她们的感性生活也会和硬邦邦的外在世界发生关系,她们的男人、儿子、孙子要去外面的世界,芭雅留在山里和牛羊鸡鸭草木山林雨水土地浑然一体地生活着,对她来说,外面的世界和这些山林草木土地动物是分离的。这就如同那道“界限”,外面像是“新的界限”,草木动物和她赖以栖居的房子就像是粘在界限上的一种混沌。

季丹用芭雅自己的讲述将这种粘在混沌上自然的生命状态与家庭的变故、与外界带来的影响放置在一起,对于季丹来说,通过芭雅的讲述,她也让自己对她的感情在影像中得以倾诉。女性的声音在理性的凝视下,需要被整理成干净有条理的方式才能得以展现,自然的女性声音往往被视为是“落后”的东西。

季丹放弃了整个影像写作的线性结构,在她的文本中,芭雅死去,又在讲述中以如同梦境的方式回来了,她讲述自己的梦,梦里的火和真实场景中的房子失火,引出了她的孩子和他们的命运。

季丹在贵山进行试放映的时候,放的是三个小时的版本,在结构上她没有把芭雅的葬礼和梦放在一开始的地方,但观看者仍然被芭雅的讲述和她讲述时平静的表情吸引住了,那些讲述既是现实,也是现实的一种征兆,就像现实生活就像是梦的另一个面向一样。在季丹的镜头中,芭雅和自己的房子、鸡、羊、猫在一起,它们是她生活中的一个部分,就像季丹把自己也视作进入到芭雅生活中的一个部分一样。芭雅和孙女在一起的时候,就像季丹也和他们在一起一样。时间和摄像机共同在芭雅的空间里留存下了季丹自己的印迹,她在芭雅身上看到了自己身上自然性的那一面,就如同在放映的时候,在放映空间的我们这些观者也和她一起在影像中芭雅的身上看到了自然状态的生命。

季丹让芭雅说她自己,也通过芭雅在观看和表达自己,我们这些观者通过季丹的影像作品听到芭雅讲述她自己,也通过影像中的芭雅看到了季丹对自己的讲述,又通过季丹的讲述看到了自己。因而,芭雅的讲述既是现实的,也是超越了现实的,在这个意义上说,芭雅和季丹,都因为摄像机的写作而得到了表达,在同一个放映空间里观看《芭雅》的我们,也因为芭雅和季丹的表达而感受到了一种自己也说不清楚的东西。

但观看《芭雅》的我们终究也知道,芭雅的平静和她自然状态的生命,在和外部世界的关系上,是彻底失败的。界限在现实中终究是要变成一道清晰的边界,这道清晰的界限会把芭雅当做旧事物,放在界限的那一边,就像放置在她的葬礼和她的梦的那个地方,随着她和自己的儿孙一个个告别人世而被忘记,他们也都就此被留在界限的那一边。或许这就是季丹坚持要在她的影像的结尾处,让芭雅的生命再度穿越那道界限,对着摄像机后面的季丹说“你为什么老是在拍我”的原因。

她试图让自己的情感、自己的体验,也试图让芭雅在自己心目中的存在继续黏着在那道界限上,只有这样,她的表达才能超越理性的安排,超越时间的设定而进入到她自己内心,只有这样,她手里的摄像机和电脑里的剪辑设备,才不是仅仅是机器和软件,它们帮助季丹用影像的写作方式,将自己和芭雅的生命时间连接在一起,又将她自己和芭雅与观看影像的人的时间连接在一起。

季丹的这种任性,再度把纪录影像的文学性以打破过往老套叙事手法的方式凸显了出来。就像徐辛、沙青、李红旗、林鑫、邱炯炯把纪录影像的艺术性以打破老套叙事手法的方式凸显出来、或是像杨弋枢用影像语言本身来表达剧情之外的另一层叙事一样。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐