【新書】陶國璋《無聊、空虛、絕望… …紓解無助感的哲學配方》〈林夕的佛系歌曲〉

文|陶國璋

(編按:本節陶國璋引用了林夕「詞海任我行」的演講內容來作闡述。)

談到生命如何放下,到一種現實世界的心路歷程。所以我覺得林夕的想法挺有趣的,可幫助我們了解平時覺得很艱深的佛學問題。

在林夕的「詞海任我行」的講座中,林夕自己反省道,自己寫歌詞寫了三十年,第一個十年是為了維生;第二個十年主要寫愛情,愛情寫得相當出色,包含自身經歷;到了第三階段,第三個十年就開始寫佛系,寫比較有哲理的歌。他說如果佛學是解決痛苦的話,他曾有一些作品好像一顆顆現成的止痛藥,比如劉德華的〈常言道〉,林夕覺得止痛藥當然是好的,是有其需要的,止痛之道就是面對、接受、放下、自在,但要找到一個較聰明的方式來演繹老生常談,否則他不會滿意。當林夕寫歌詞進入第三個十年,他覺得要掌握很多學識,學習如何能真正感染到他人的方法,去解釋「阿媽是女人」這五個字,也非常不簡單。林夕提到,首先要認識這個世界比較立體的面目,而非扁平的、無性格的。

他說早期寫給梅艷芳的〈似是故人來〉就是比較扁平的,「斷腸字點點/風雨聲連連/似是故人來」,歌詞講述臺上臺下,人生就像一部戲,你又何必這麼緊張?歌詞是叫你放下一些關於戀愛的痛苦,一種善意的勸勉。我想提出另一首林夕寫給張敬軒的〈過客別墅〉,意境其實也簡單,一方面是勉勵失戀,更重要是,強調大家都是生命的一個過客,包括你的形軀、對方的形軀也是一個過客,我們不過住在別墅裡面。有的人過得很華彩,有些人活得較艱難,但其實都不過是一個個過客。到寫給張國榮的〈我〉,林夕認為這首歌開始對人生哲學探討得較深刻,表達了張國榮自己的生命,因為他也了解張國榮的困擾。

— 其一也一,其不一也一

林夕自己認為〈任我行〉,是看到世界的立體面目、走出老生常談的一首作品。「頑童大了沒那麼笨」、「可以聚腳於康莊旅途然後同沐浴溫泉」、「為何在雨傘外獨行」,我想說的是,〈任我行〉並不是簡單地說「你的人生就是逍遙」,它有一個更強勸勉。林夕在講座中說,有一種境界,沒有一條線規範,你也自然會遵循一些事情,這遵循不一定是外界給你的一個絕對指令,而是你非常誠懇地,聽從自己內心的呼喚,而他補充說絕對和這個世界相反的路徑之間,其實沒有一條路絕對是對的,或絕對錯的路,因為你走不同的路,都會有不同的收穫和代價。

我從林夕所說的想到,我們很容易感覺孤獨,很容易將自己放在孤獨之中,這世界沒人了解自己,以致感到一種隔離,這就是現代人最普遍的情緒。而喜歡佛學的人,往往稍微看不起世俗—世俗稱之為「俗」就表示「俗不可耐」,總會有很多所謂的追求金錢、名利,或在人生方面,彼此之間互相壓迫,家庭不和,我也看過很多這種負面的事情。林夕的意思是,你不要太隨意放棄世俗。

莊子說「其好之也一,其弗好之也一。其一也一,其不一也一」、「與人為徒,天與人不相勝也」。莊子的意思是,你喜歡的事物,也需要保持一種生命的純一。你不要太紛亂,喜歡的事物自然會與之合一。例如剛剛有同學說得到了PS5,在你玩時差不多達到了人機合一,你真的很愛它,或感到非常滿意。「其弗好之也一」,當自己陷入不喜歡時,我們仍需要保持這種「一」。這個「一」的意思是,「其弗好」即不喜歡之處,我們也要保持它。有時候我們對自己的生命不是很滿意,這就是「其弗好之」,或我們對家庭不太滿意,或是對自己的性格不太滿意、對自己成績不滿意,你也要保持。為何保持呢,我後面會講到。

「其一也一,其一與天為徒」,這分成兩種,如果你是「其一」的話,就代表你的生命很純一時,到達了「天地與我並生,萬物與我為一」的境界。你與天為徒,「徒」就是伴侶、陪伴,即是說你與形而上的世界或者永恆世界為伴—舉個例子,你有宗教信仰,你感覺到時時修行,感覺寧靜,你就是「與天為徒」。「其不一與人為徒」,「不一」的時候,你的狀態其實是與人作為伴侶,和你的群體裡的人為伴。

林夕講得相當好的一點是,我們這些樂於思考的人,往往不願意「與人為徒」。孔子有句話,「吾非斯人之徒與而誰與」,即是如我不是那些人的同伴,我是誰呢?其實我們需要人作為我們的伴侶,伴侶的意思不只是要與人很親密這麼簡單。莊子後面說「天與人不相勝也,是之謂真人」。如果人能夠有一些高尚理想,如藝術修養,或希望人生得到真正的解決,這叫「與天為徒」。

是普通勸勉,而是一種境界,經過體會後的境界,而不是一開始便指示說「你最重要的是放下,不要執著」之類。如何可達到這境界呢?我們在下節提供一些出路。

— 重新學習回到人間世

「從何時你也學會不要離群」,桃源代表著理想的地方,例如我們躲在大學,躲在自己的象牙塔裡,你以為是這樣,但其實是一種「蝴蝶困於那桃源」,這是一種很深刻的體會。「雨傘外獨行」是一個意象,暗指我們經常過分孤高,過分看不起世俗。佛教常說「真俗」議題,「俗不離真,真不離俗」,你不可完全放棄這世間,一旦放棄,就會出現一種孤高的幻想。

就像是香港現在社會的處境,或是疫情,經濟困難,政治爭執,每樣事物每方面,都不是從心所欲的,我們也感覺到了限制。但「限制」在莊子的思想裡,你要明白「其不一也一」也是這世間的真相,你需要與它為徒。

追求理想外,追求一些更真實的真理、追求在人生中有更多閱歷,這是與天為徒,存在理想性。但另一方面,與天為徒當然是艱難的。特別要記得莊子說的,如果你只是與天為徒,當天超過人時,你就會失去你的同伴。你就會產生孤獨,為甚麼會孤獨呢?不是讓你眷戀這種孤獨,而是在這種孤獨中,有時候會對我們構成很大很大的牽制。

因此適可而止的重點在於,如何與人為徒呢?不是要你變成一個善於社交、和任何人都能聊天的人,而是你盡可能找尋人生中可溝通的對象。如果找不到,那是因為你不懂溝通,或是還未能將心扉打開。現實中每個人都有其孤獨性,每個人都想有真摯的朋友。因此如果你多一點知識、多體會別人,你自然會有很好的朋友。

—上善若水的智慧

林夕談到自己調配止痛的配方時,談及他很尊崇水這種物體,《道德經》說「上善若水」,水能夠非常柔軟,又堅強,能進入任何形狀的容器;林夕說自己在生活中也知道自己可以飾演一滴水,其歌詞、內容、概念、精神,能夠像水一樣放入不同旋律中;成歌後也是如魚得水。

王菲的〈百年孤寂〉是在講輪迴,講生命在不同形態下的模樣。衍空法師喜歡用這例子說明,他常說,一個小朋友握著一個冰淇淋,冰淇淋很甜、很可愛,但有否想過冰淇淋來自天空的水,水結冰後賣給某家公司,並變成手上的冰淇淋。但當它被吃完後,可能掉入溝渠變成污水,最後被沖出大海。在這世界裡,若要說變化,一切事物都在變化中,這就是我們之前所講的「等無間緣」。

世界從不會停止,若太自我中心,則往往跟從著自身肉體的軌跡。我今天吃了漢堡包、我今天見了某某。所以我們寫日記一般從自己視點出發,以肉身所見的周圍去觀察。尤其是現在的Facebook或其他平臺,人人上載自己所見。我看過一個朋友寫,他今天去了麥當勞,吃了漢堡包,漢堡包多給一塊青瓜,平時是三塊,今天是四塊,真是一個奇蹟,便拍照。這樣的小確幸,或一些細枝末節的東西,有時候你參透便會很深刻,但如果只停留在那裡,你就會變成很自我中心。人為甚麼會自戀?其中一點是將自我放得太大,高高在上,看不到其他人。〈百年孤寂〉中寫的雲、雨、汗等等,你身邊的人,其實可能他的一滴汗是來自於雲—如果這樣思考,會發現這世界是相當豐富的。

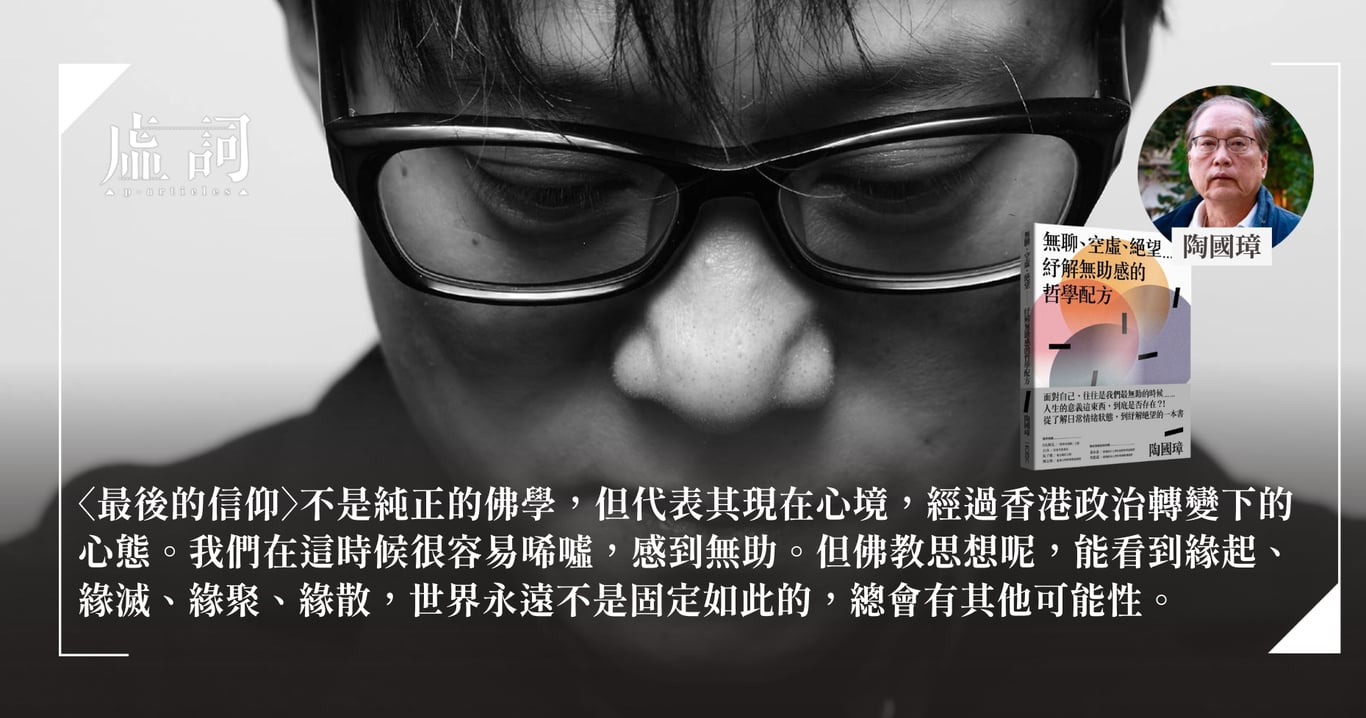

「軟弱無力全是堅忍的證據/靈魂內有信仰搶不去/這種搶匪也許比你畏懼/想保無邪之軀/還是必須好好過下去」衛蘭和林二汶的這首歌〈最後的信仰〉是2019年之後寫的,不是純正的佛學,但代表其現在心境,經過香港政治轉變下的心態。我們在這時候很容易唏噓,感到無助。但佛教思想呢,能看到緣起、緣滅、緣聚、緣散,世界永遠不是固定如此的,總會有其他可能性。關於這點,我覺得林夕表面上像是個佛教徒,但事實上反而是相當積極,並且很進取。

— 走出立體的一步

字很重要,然後整個人便放下了包袱。成為一名『內疚怪』可能和成長的過程有關。」其實我們的父母到了任何年紀,都還是會跟我們說常見的道理,如「人最重要的是安全」、「人最重要的是為自己」,這些說話哪些真哪些假呢?我們只能用自己的深刻度去評判,不能用辯論的方式。我們的深刻度,到了某個階段自然知道,某些事情其實是微不足道的。向我們的親人說「對不起」是很艱難的,它表面上看似很簡單,但因為艱難,我們便停止了。

〈Shall We Talk〉這首歌其實相當深刻,歌詞的意思是我們如何解開自己的煩惱和痛苦呢?不僅僅是追求哲學、追求佛學等所謂理想的學問,這些方面是增加我們的智慧;而真正的般若智慧是,「般若非般若,斯之謂般若」,意思是你不能只停留在閱讀、看書,或在自己的智慧裡追求人生的最高境界。

說的「對不起」,不是一般的、普通的道歉,而是先走出一步,這就是剛才所講的立體感,對自己、對生命的解決。

這也是我們剛才提到的〈百年孤寂〉,「背影是真的/人是假的/沒有甚麼執著」、「一百年前你不是你/我不是我」,這可以是談感情,但如果你從一個較深刻的反省,如果你將所有愛情、親情、人倫關係,都看成虛幻,那就不需執著了。這是小乘佛教的想法,即是離開這現實的世界。

— 無常與定常

所有事都不是你能expect(預計)到的。對我來說,這世界最有趣的地方在於我不能預計個人或他人,同輩同學等等發展也各不相同。各人有各人的工作、家庭,究竟孰好孰壞,是不足為外人道的。所以我認為人性有時候比我想像中更複雜。

不忍、同情之心。

我感覺到林夕是一個很敏感的人,雖然他可能是一個很敏感的人,敏感的人有自己的處理方式,會走向一種修行、放下,因其已對世界有很深的關懷、悲願很深,本身未必採用更激進或積極的方式,但始終有自己的反省。如果你在讀哲學時覺得概念很困難,看林夕的歌詞反而會更加深刻、更加觸動,歌詞並不深奧,但其中具有深度。

據林夕自己的說法,有些對佛教的描述是一種止痛藥。記得分清楚:止痛藥似乎是告訴你應該如何去做,其實不是的,仍然是返歸於自身內部,包括剛才說到的,在基督教裡,你嘗試仰望天際,會感覺到星宿的神秘。我自己的碩士論文是關於德國哲學家康德,他的墓誌銘寫著:「有兩樣事物讓我內心充滿常新而日增的驚奇和敬畏:我頭上的星空和我心中的道德律。」使人感覺非常莊嚴而崇高。這個宇宙這麼龐大,世界亦很神秘,令我感到神秘。但你內心的道德律,如何表現呢?那是一種不能停止的關懷,自身有種湧動而出的關懷,你需要十分麻木才能壓抑它。這點沒有違反佛教,佛教所說的「精進」便是這樣,不是捨離、看破所有,便當作自己明白一切。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!