2024未來媒體藝術節奇異點_後續探索

上週跟著課程,前往台灣當代文化實驗場所舉辦的展覽:2024未來媒體藝術節——奇異點。這是我第一次知道和實際走訪台灣當代文化實驗場,進到C-LAB像是進到和台北切割的場域,一切都還很初始,真的有進到實驗場的感覺也才發現原來這裡是以舊空軍總司令部為基地,創造創新實驗基地進而推動跨領域和跨科技的共創。奇異點也是我第一次實體參與這樣未來媒體藝術的展覽,整個展覽透過動態捕捉、演算法生成人物場景、遊戲引擎等前沿技術,藝術家們呈現了在奇異點到來之後,藝術創作將如何跨越傳統的界限。

參觀時有導覽解說,因為時間安排關係每個作品停留的時間不多,但自己最有印象的應該是在章節「流動的錨點(Flowing Anchor)」中,有一個作品是將google map上的場景一個一個拼湊起來,再透過AI方式讓前方道路的中心點維持在同個位置。印象深刻的地方是導覽中提到我們對於世界、國家、城市、村落和道路的理解,往往依靠google map的功能,但有些地方因為地形關係,攝影機可能無法前往拍攝,因此可能會無法顯示在地圖中,這些地方若不是親自前往,是不是在網路的世界上幾乎就是消失了呢?不禁讓我想到之前有看過一篇報導,是在報導哈薩克中部的普里奧焦爾斯克在前蘇聯時期是反彈道飛彈試射場,在地圖上是看不見的,被列為秘密城市,目前他們積極的轉型,希望能加快當地發展變成觀光地區。

於是我後來上網查了一些相關的作品,整理一些內容跟大家分享:

1.(Uncharted Territory) by Mishka Henner

Mishka Henner 是擅長使用開放資源的數據和地圖來創作作品。通過Google Earth和其他地圖工具,展示了一些由政府或軍事機構屏蔽的區域,這些地區在地圖上被模糊處理或直接被移除,探討了我們對空間的感知與資訊控制之間的關係。

2.(Fictional Maps) by Joyce Kozloff

Joyce Kozloff 是一位利用地圖作為藝術創作基礎的藝術家,她的《虛構地圖》系列通過繪畫與裝置,結合真實和虛構的地理元素,質疑地圖作為真實世界反映的功能。作品經常加入歷史、文化與個人經驗的元素,強調地圖並非純粹中立的工具,而是某種權力結構的產物。

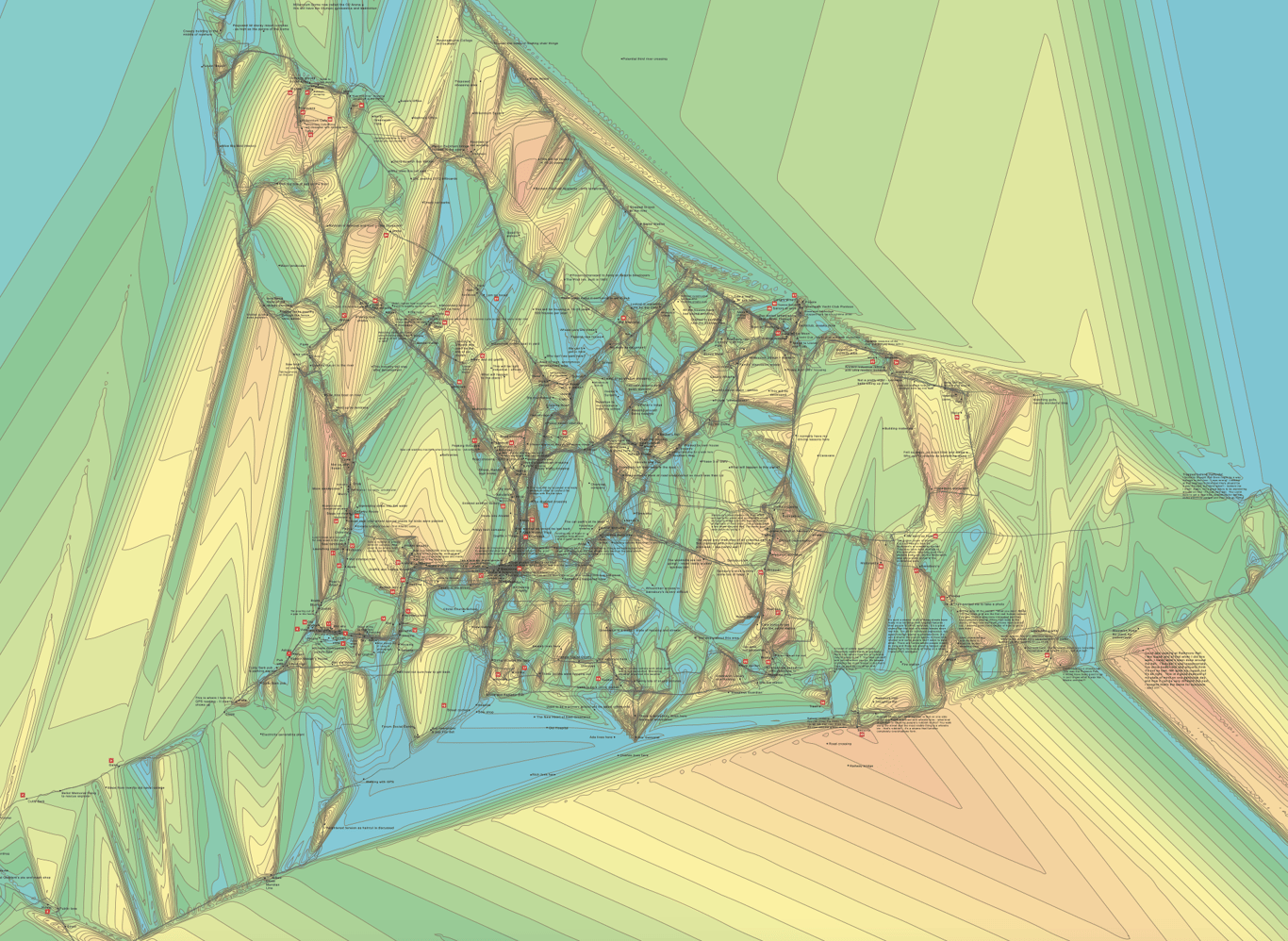

3.(The Drift Atlas) by Christian Nold

Christian Nold 是一位探索數位技術與城市空間的藝術家。他的作品通過收集人們在城市中行走時的生理數據(如心跳和情緒反應),將這些數據與地圖結合,創造出一幅不同於傳統地理地圖的感知地圖。這個作品展示了科技如何改變我們對空間的感知,並提醒我們地圖和科技未必能完美捕捉我們的主觀經歷和感受。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!