劇場想像空間的未展開《半仙》

倘若問事在展演中也被視為演出的一環,問事者提供的問事單內容是否也會根據環境與情況(參與劇場演出)產生相對應的外在變形與自我封閉呢?如果問事在劇場中的功能真的是問事,如何確保在不侵犯個人隱私情況下找到真正有意願的問事者?

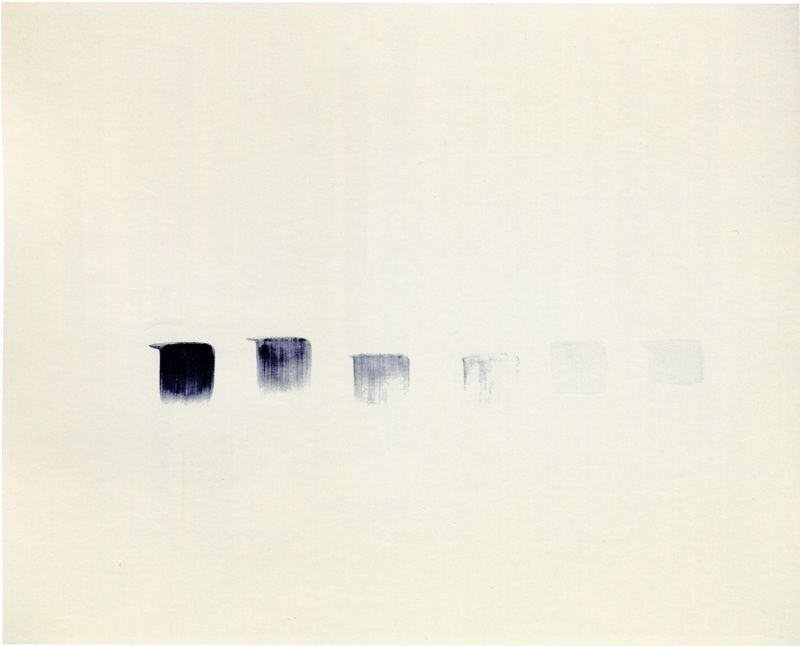

一瞬,在舞蹈家李貞葳的意識裡《不要臉》

當舞蹈家透過她的身體說話,表現一種我們也有的意識狀態時,觀眾是可以用自己的身體感受到這些變化。從現實到意識,舞蹈家透過舞蹈對當代的日常社會進行一個由外而內的翻轉,一層層進到完全的內在狀態。

看不見的敵人是誰?《戈爾德思:夜晚就在森林前方》

導演與編劇所欲批判的是社會、原劇作家劇本、劇場生態,或是在場為數眾多的年輕觀眾?在長篇大論的迂迴之後,敵人究竟是誰?

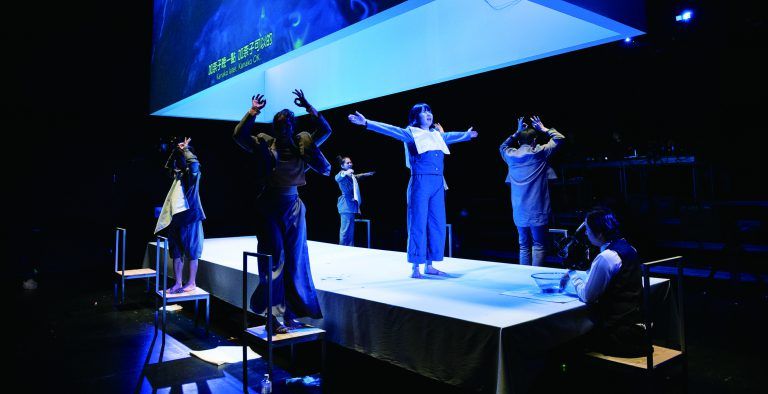

提問之後,返家的旅程才正開始?《餐桌上的神話學》

在當代頻繁與密集的跨文化交流的對話與探索下,《餐桌》有機會從表演者之口表述眾多個人經驗,物件也已擬人化的轉譯,但關於亞洲本身的問題與究竟如何各自找到回家的路?