149 | 让剑道成为奥运竞技项目?——不了,谢谢

随着夏天的消逝,奥运与残奥的观赛潮相继褪去,体育的话题则长久地保持着热度。这个奥运季,我们曾批判性的审视国家奥运队的建构,也深度观察了难以重现“奥运景气”的日本;然而回到竞技项目本身,日本本土体育文化与奥运体系之间的碰撞却没能引发足够的关注。半个世纪前,人类学家本尼迪克特的《菊与刀》曾将一个西方人眼中的日本武士道文化带到世界各地,而在今天,当武道已从军事之学演变为体育格技,作为武道之一的“剑道”却拒绝成为奥运大家庭的一员。以“剑道”为代表的日本武道对奥运会的抵触,是否可以轻易地归结为东西方文化的差异,或“传统”格技与“现代”体育之间的鸿沟?本文作者Jingyi Tian以她针对香港剑道修习者的田野为蓝本,从剑道比赛规则评判与身体规训的角度,讨论了日本剑道有别于奥林匹克“更高、更快、更强”的独特身体文化。

值得进一步追问的是,在当代,如果不借助奥运所主导的体育文化棱镜,我们是否还能欣赏另类地方传统下的体育项目呢?而修习者们对“剑道之道”的理解,对我们反思在申奥之路上跋涉多年的“武术”的未来,又能提供怎样的启示?

作者 / Jingyi Tian

编辑 / 安孟竹

2020东京奥运会已经落幕。对于东京而言,继1964年之后,它第二次成为奥运会东道主。疫情之下的奥运会已属不寻常。除去奥运会对于经济和社会的影响,就体育本身而言,此届的不寻常在于它为奥运会又输送了一项武道竞技项目——空手道。由于任何一项运动想要成为奥运项目都要和其他候选项目进行激烈的投票竞争,此项运动进入奥运体系的过程十分曲折。早在2004年,空手道就曾经被列为奥运候选项目,却一直未能“申奥”成功。直到此次东京再次主办奥运会,它才在奥运会上正式亮相。可即便是乘上东道主的东风,其规则和现代运动竞技之间的差异也让它难以迎合比赛和观赏的需求;而在日本空手道修习者中间,空手道成为奥运项目甚至激起了很多日本武道家对于奥运会的反感[1]。

无独有偶,空手道修习者并不是唯一一个对进入奥运会体系表达反感的武道群体。早在东京被选为举办2020奥运会的主办城市之际,媒体便已经开始瞩目:会不会有另一个东亚武道项目被纳入奥运体系呢?在这纷纭讨论中,有一个武道群体早早就明确表达了对于成为奥运项目的“冷感”,那就是日本剑道。

2012年,《纽约时报》的体育专栏(Krieger 2012a, 2012b)就曾经发表文章描述剑道修习群体的态度,这其中不乏和空手道家们同样的观点 ——这是“武道”而不能称作“运动”;我们追求东方独特的传统武道精神涵养,而不仅仅是西方推崇的竞技的胜利。在这些专栏的描绘中,剑道修习者们不但不会将剑道成为奥运项目视为至高的荣誉,还觉得进入这样的体育体系是对“道”之精神的背弃。不论是在媒体提供的信息中,还是在我实地考察的田野中,剑道修习者中间一个常见的表达就是“赢不是剑道里最重要的东西”。同时,他们也认为这对于西方体育文化来说可能是个并不容易理解的观念。

在影视作品中,武道常常作为一个东方的符号出现。它犀利又神秘,除了可以危难关头制敌,又似乎拥有一种超越输赢的更高精神性。柔道成为奥林匹克项目,也曾一度成为东西方文化交融的象征,引发东亚体育进入西方体系的讨论。然而,武道对奥运会的抵触,是否能够被轻易地归结为东西方文化的差异,或是“传统”武道和“现代”体育竞技之间的鸿沟呢?

对此,我试图通过剑道的田野记录,来进行对体育竞技、身体文化、以及评分规则背后蕴含的不同理念的反思。

在体育研究中,有一种“进化论”观点,将现代体育视为一个动态衍变的过程。Allen Guttmann(1978)在其作品《从仪式到比赛记录:现代运动的本质》(From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports)中提出,在从仪式演变成我们现在所见的体育竞技的过程中,体育开始具备诸多特征,比如理性化、平等化、流程化,记录上的量化以保证记录可以被客观比较,不同的比赛人员可以参与进来,比赛运营可以持续和重复等等。由这个视角来看,其实并没有一个绝对的截点和标准来界定什么是“现代”的体育竞技。每一项运动都在根据其群体所认同的理念进行其自身的演化和完善。

即便剑道修习者们不断强调,这项武道不能够和竞技体育以及竞争性的游戏相提并论,我在田野期间接触到的剑道修习者们,尤其是那些擅于比赛的选手们,都曾表达他们享受剑道比赛中与其他竞技运动一样“有趣”的部分,他们也和其他游戏和竞技的运动员一样拥有获胜后的喜悦感。既然如此,要如何理解剑道修习者们对于游戏性和竞技性的否定呢?

Erving Goffman(1997)曾经在著作中论及构成一项“游戏”的要素。其一是,参与者遵循这项游戏的规则,结果具有不确定性。不论是抽纸牌、掷骰子、还是奥林匹克中的跨栏,不论因为什么因素,谁胜出终究是不确定的。这对于观众和选手本身来说都具有期待性和趣味性。其二是,在游戏之中,参与者要展现出这项游戏倚重的品质,比如棋牌里运筹帷幄的能力,滑冰中控制身体和表达美感的能力。而从这个角度看,计分系统和方式可以说是为了嘉奖这些能力和品质而存在的。因此,计分和判定输赢的方式并不是构成体育文化差异的根本性因素。

要理解这些差异性和文化之间的冲撞,我在此引入Susan Brownell的“身体文化”视角,也就是说,我们不把剑道的形式和差异以现有的标签归类,而是把它和其他运动都当作一种文化来进行观察对比。其实在Brownell提出身体文化的概念之前,学者Marcel Mauss(1973)就曾经探讨过他对“身体技术”(body technique)的观察,即不同社会中的人们如何运用他们的身体。将这个思考方式扩展开来看,同一社会中的不同群体、在不同的场合也可能有不同的身体文化。

一个最简单的例子,同样是表达见面的友好和礼貌,在英国行握手礼,而在日本会行鞠躬礼。再或者,同样是饮水,在运动场上人们直接用矿泉水瓶对嘴喝,这没有任何问题;但如果这是一个贵族聚会的场合,直接拿瓶子对嘴喝可能会被视为是粗鲁的,必须将水倒在杯子里喝。在Brownell(1995)的作品《为中国锻炼身体》(Training the body for China)中,当时的中国人在训练跑操的时候会喊“锻炼身体、保卫祖国”,这也是一种属于特定年代的独特身体文化。相关例子不胜枚举。“身体文化”的概念可以帮助我们更好地观察到一举一动之中潜藏的含义、价值观乃至精神层面的信仰。而这在体育项目中也不例外。后文我将通过讨论剑道的比赛得分规则来展示其中的身体文化特点。

剑道比赛规则

剑道是一对一的对抗性比赛,分为红白两方,每场比赛配有三位裁判,时长为三至五分钟不等。在规定时间内,三分之中得分最多方获胜。比赛的方式除了单人赛外,也有三人或五人的团体赛,但每场比赛都是一对一的单打独斗。在后文,我们仅仅讨论得分计分中的规则和文化。

比赛双方各执竹刀,但与奥运系统不同的是,剑道并不以选手的体重来进行对阵安排,以保障公平性。因为此项武道的目的便是训练参与者面对不同的选手都能有足够的勇气和智慧对战。除非正式比赛,修习者们平时的友谊赛,甚至可以不区分性别让男女选手对战。但正式的剑道比赛在几方面有公平性的要求,一是会区分性别,同性选手之间竞争;二是对于男女两边选手,根据体能不同,要求武器重量不可低于赛方规定数值;三是会将选手以注册时所报的段位进行大致的分类,让段位不相上下的选手对战。正式比赛中不会安排6段选手和1段选手对打。

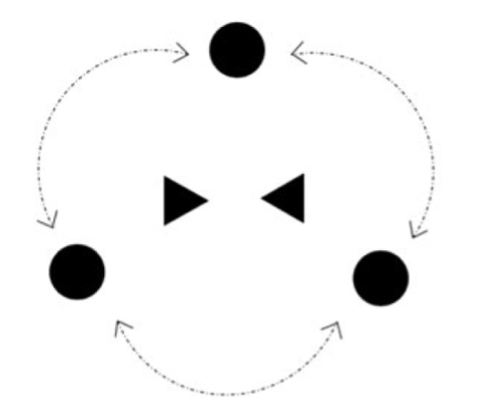

比赛中有四个有效得分方式:击面(图中MEN)、刺喉(图中TSUKI)、击甲手(图中KOTE,手腕)、击胴(图中Do,身体腹部有护具部分,常在对手进攻举刀露出破绽时击打)。击中任何一个部位一次只可得一分,不同部位之间并无分数的权重差别。

比赛中得分由三名裁判举旗裁定,若裁判认为一击符合得分要求,便会举起选手所代表的相应颜色的旗,并宣布自己看到的相应攻击部位得分成立。若裁判们意见相左,在不需要暂停比赛商议的情况下,以简单多数的票数原则给分。

然而比赛中取得一分和判定一分的过程十分复杂,它并不像奥运击剑项目一样以速度来决定结果,也不采取机器判断,而是全权交由人类裁判决定。在剑道比赛场中很常见的情况是,双方同时击中对方,裁判们却判一方得分;或者一位选手数次击中,却未能得分。原因在于,得分要符合“有效击打”的判定条件。

有效击打在“国际剑道联盟International Kendo Federation(FIK)”的规定中定义为:表现出充足的气势,出击时有正确的姿势,以竹刀准确地击打或刺向对手护具上的得分部位,并在击打完成时展现出“残心”(残存的警觉性)。

除去这一宗旨外,FIK有厚厚一本手册来阐释得分规则。但是这些文字执行起来却并不简单:在比赛过程中,并不是每一个裁判时时都能清楚地看到得分动作,有时因为角度不当没有看清楚,他们就需要依靠其他裁判来做出抉择;有时裁判会因为一方的气势而忽略其他因素给分;有时两方同时做出有效打击,却难以分出谁更快。剑道修习者们心知肚明的是,裁判一定会有失误情况出现。用他们自己的话来讲,“剑道的裁定是非常主观的”。但修习者们仍然接受这个规则,这便意味着,所谓“主观”的规则里并不是没有内在逻辑。

赢得一分

正确地击打部位、姿势等等,可以靠视觉和听觉来判定。然而除此外,裁判需要裁定的还有许多我称之为“无形的要素”。如上文所说,气势等因素都属于无法靠客观数值量化的特殊素质,得交由人类的感觉来评判。其实奥运会中也不乏需要人类做出主观裁决的项目,比如滑冰。但滑冰的评分会分为技术分和艺术分,将主观感受评判的部分单独隔出。然而对于剑道,却没有办法明确分隔主观与客观的评判方式。

我经过一年的田野调查,将评分规则中考虑的无形要素归结为以下几点。这几个要素中体现出剑道的身体文化是,它尊崇如同决斗一样的“荣誉信条”(honor code)。值得注意的是,这几个要素在实际评判中并不是割裂评估的,它们往往被放在一起综合考虑。

1、进攻意图(攻め, seme)

选手要取得一分,其中一点就是要向裁判展示出这一击并非是出于偶然或好运,而是通过自己的战略性思考达成的。因此,选手在比赛开始后的一系列动作,比如用手中竹刀试探对方的虚实,逼攻,以及扩大自己的进攻范围,设置陷阱等,除了实际用处之外,与得分也是密不可分的。如果没有这一系列的举动,只凭速度来多次尝试攻击得分,则并不是修习者们推崇的方式。而如果后退,表现被动,那么这个选手即便击中,也很难得分。

一位具有参赛和裁判经验的修习者曾表示,这也是让剑道并不像奥运击剑一样拼速度、比谁快的原因之一。他认为比赛所教导的,并不是获得更强的体魄、更快的速度,而是去训练在关键时刻作出正确反应的能力。所以在高压的条件下练习进攻以及识破对方进攻的意图才是“剑理”的所在。同时,具有代表性的是,他认为由国际联盟举办的比赛更有将剑道“运动化”的趋势——即评判标准里会放松对进攻的肢体表达的要求,而以速度来评判哪一方得分。在体现进攻意图的过程中,选手们试探、逼攻的肢体动作试图贴近的是这项比赛会奖励的、并且在规则判定中能以特定身体表达方式展现的素质,如耐心、主动性、战略性思考。

2、气势(気合い, kiai)

在裁判宣布比赛开始后,选手一般会发出长啸声,在击打的同时也会喊出自己攻击的部位。一来是展现自己已经准备好战斗;另一方面,如果没有让裁判感到精神充沛的啸声,选手即便击中攻击部位也不会得分。因此在剑道比赛场,双方选手的支持者会不时地喊“Kiai”来提醒参赛选手保持气势。

“气势”反映的是这个评价体系嘉奖的勇猛、自信、战斗精神等特质。它和进攻意图一般是展现选手能动性的要素。有时,充足的气势甚至可以造成裁判的误判。香港华人剑道修习者Edward(化名)曾说“看录像的话,是可以发现裁判会有失误的。可能一个选手打面,另一个击胴,其实是打面的人先打到,但是因为击胴的选手哇啦啦喊叫得更夺人耳目,那一分就给他(后者)了”。然而修习者却并不介意这些失误,也并不会觉得这样的规则有太多不公平。Edward曾说,“我觉得大家应该有的一个态度是,打出让人不会误判的一本(一分)。”

有趣的是,研习者们对于展现气势的理解并不是把它当做一个拿分的手段或者表演。如剑道的官方话语一样,他们认为这培养了一个人的胆气和品质。我访谈过的修习者们认为,这同样也是通过自己强大的影响力来动摇对手的自信、获得裁判认同的方式。

3、保留警觉心(残心,zanshin)

在击打完成时,选手必须要展现的另一重要素是警觉心。它原本是指如同古代武士一般,战斗之后仍然保有警觉,知道即便是倒下的敌人可能尚有战斗力。这在日文中叫做“残心”,字面上的意思是残留的警觉心。

根据一位常在港澳地区旅居的日本8段先生[2]藤野君的描述,残心有这么几个要素:1、打击完成后,双眼仍然直视对方;2、有气势的长啸声必须持续到最后;3、身体的正面必须朝向对手,直至最后。

完成这些身体动作不仅仅是一种仪式。这些肢体活动被赋予了和剑道的理想品质相关的特殊文化含义。它一举一动的判定是以日本武士的理想形象和行为作为基准,即不仅要战胜,而且完成的方式要能够赢得认同和尊敬。如果没有很好地完成这一套动作,仅凭速度击打而跑开,修习者们有时会对此表示不屑,并称之为“偷面”、“偷手”。虽然裁判手册上并未明言,但这样的肢体表达实际上是和怯懦、取巧、不够磊落的形象联系在一起的。

Roger Callois(2001)在其的关于游戏和竞技的研究中,曾经提出过两个概念来理解人类的竞技和游戏规则:alea 和 agôn。他将种种不能由选手本身的努力和素质去影响的外部因素归为alea,比如掷骰子:一个有正常平均概率的骰子,不论人如何努力,其结果是不受任何参与者的影响的。再比如,裁判在关键时刻打了喷嚏没有看清,也是一种不可控的外部因素。而agôn则是需要靠参与者本人付出努力以引起变化的部分。例如,国际象棋便是一个比赛结果主要依赖于双方智力投入的游戏。人类的各种竞技比赛在这两方面都有着不同的比重。

目前列举的剑道比赛中的三个因素都给agôn赋予了更大空间。选手不仅要靠自己各方面的才智设法击中得分,还要靠一系列的方式来获得裁判的认同。修习者们的观点是,获胜的因素几乎都可以由自己掌控——不仅做到,而且需要以让人心服口服的方式做到。然而,剑道中并非没有不可控的因素。裁判的误判是不可控的,观众喝彩对裁决的影响是不可控的,中途和对手碰撞发生意外也是不可控的。即便是有这么多的因素让剑道比赛的裁决无法像奥运项目一样拥有可明文书写的规范性和公平性,修习者们仍然愿意参与其中。因为这种比赛的身体文化所注重的本就不是奥运会的“更高、更快、更强”;它更重要的部分是以日本武士为模范的、近乎决斗式的荣誉竞争。这一特性也在最后一个要素——“礼节”上尤为明显。

4、礼节

剑道比赛其实从头到尾(包括评分的部分)都是将礼节考虑在内的。之所以在此单独提出礼节的重要性,是因为剑道还有一个独特的规则,这个规则不是为了得分而存在,是为了不失分而存在:那就是选手不可以在获胜之后欢呼,哪怕是振臂这样的动作,一旦做出,裁判会立即将刚刚取得的一分取消。因为训练的宗旨是,修习者要练习不因胜负而动摇的平常心。欢呼和表达成就感不论是多么自然的人类反应,在剑道场上只要得意忘形,便会受到惩罚。计分规则中,这项规则要嘉奖和强化的是“自制”(self-control)这一理想品质。然而获胜者在比赛场地之外的欢呼和庆贺是不受限制的,比赛选手们也会在赛后的聚会中表达场上未能展现的成就感。

综合上述四个特性看来,剑道的比赛的确是有和奥运竞技相似的一争胜负的面向,但更多的则是它的身体文化中所包含的对于理想品质的尊崇,这一点不仅要被纳入计分考虑,而且所占权重极大。我认为它展现出的是一种几乎如同西方决斗一样的荣誉性质的游戏。剑道修习者们强调,赢不是最高或者唯一的目的。但是实际上,并不会有人甘愿在比赛中打输。修习者们不但要穿上护甲,挥舞手中的竹刀,冒着受伤的危险和对手冲撞,还要在这多重压力下调动各种身体表达满足种种要求来获得认同,并且在获胜时压抑自己的喜悦感,才能得到一分。借用学者Appiah(2011)对于决斗的分析,剑道与其共通之处在于,参与者要的不仅仅是击中对手,而是通过遵循一系列的规则和方式,获得他人的尊敬和认可。在决斗中,杀死对方并不是最重要的目的,最重要的是在双方决斗的过程中获得尊严,即便为此付出生命的代价。

当然,在我的田野过程中,剑道修习者们并未主动提出过这是决斗一样的荣誉性游戏。在平时的练习和教学之中,他们也不会像19世纪的决斗一样,明确地知道自己在追求荣誉和尊严并为之付出代价。他们更认可的说法是,剑道可以锤炼出一个更强大的内在精神。然而在得分规则中,荣誉却渗入了选手的几乎每一个身体动作和表达。除了靠剑技获得实力方面的认可外,身体要遵循一系列的方式,表现出剑道文化里认可的诸如自制、耐心、勇敢、睿智、内心强大的品质。这并不是说参赛者真的能通过服从这个身体文化而获得相应的精神内涵和品质,而是说,只有通过这样的身体规训,才能在这个身体文化体系中得到相应的嘉奖。这样的嘉奖方式和奥林匹克赛场上获得嘉奖的标准是完全不同的。

由此而观,剑道其实也就没有其修习者们说的那么神秘了。它与奥林匹克的格格不入的原因,并非在于它源自东方。实际上,任何文化中都有规则更加注重荣誉性的活动。我们同样也很难想象有一天让西方的决斗成为一项奥运竞技项目。剑道的评分规则展现的是,这种身体文化中的考量因素和奥运截然不同。

其二,以剑道为代表的武道,对于奥运的冷感也并非由于它“不够现代”、“不够客观”,而是因为它的运作及其身体文化中的考量要素更多,也更加复杂,这些部分的价值和权重远远超过了在体能上“更快、更高、更强”的成就。正因如此,剑道的身体文化在努力保留其特性,同时拒绝进一步被“客观化”、“量化”、将这些因素变得更加可控和可以记录。剑道的体系仍然在当今社会为它所认可的那些“无形要素”保留着空间。这个身体文化的例子同时也说明,体育文化的发展不总是线性的,并非所有文化中的体育项目都必然走向如奥运会一样的比赛形式。

今时今日,奥运会诚然为我们带来了许多从体育出发的社会话题,但我想强调的是关于奥运的另一种反向思考,即如果不借助奥运会主导的标准,我们要如何去理解和欣赏其他体育项目中的身体文化?在理解这些形态各异的身体文化时,我们是否能脱离东方、西方、现代、竞技等等标签?而这又如何启发我们对自身所处的身体文化的理解?

注

[1] 参见澎湃新闻,2021-08-08,《空手道这项目,为何只“特供”东京奥运会?》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13950141 。

[2] 8段一般是剑道修习者在此领域能够取得的最高成就。8段的授予极难,一旦获得,段位本身便代表获得者具有一定的地位和权威,会被其他8段以下修习者尊称为先生。

作者与田野

Jingyi Tian:文理横跳小书生,在不同学科的交融中探索人类认知的边界。2016-2019间就读于香港大学香港人文社科研究所,取得哲学硕士学位。

此研究以香港作为背景观察东亚地区体育国际化。作者在2017-2018年进行了一年的田野调查。香港是剑道在东亚地区的中心之一,每年亚洲剑道锦标赛在香港举办,同时每年中国内地、南亚、东南亚、以及东亚选手和考段者也会奔赴香港进行剑道交流活动。有大量背景文化多元的受访者。本文改写自作者发表于《亚洲人类学刊》(Journal of Asian Anthropology)的文章(原文链接:https://doi.org/10.1080/1683478X.2019.1662364)。

Reference:

Appiah, Kwame Anthony. 2011. The Honor Code: How Moral Revolutions Happen. New York;

London: W.W. Norton & Company.

Brownell, Susan. 1995. “Historical Overview-Sports, the Body, and the Nation.” In Training the Body for China: Sports and the Moral Order of the People’s Republic, 34–66. Chicago, IL:University of Chicago Press.

Callois, Roger. 2001. Man, Play and Games. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Goffman, Erving. 1997. “Social Life as Game – From ‘Fun in Games.” In The Goffman Reader,

edited by Charles Lemert and Ann Branaman, 129–140. Cambridge, MA: Blackwell Publisher.

Guttmann, Allen 1978. From Ritual to Record. Columbia University Press.

Krieger, Daniel. 2012a Olympic Glory? Many in Kendo Say No Thanks. The New York Times, May 23. https://www.nytimes.com/2012/05/24/sports/24iht-kendo24.html

Krieger, Daniel. 2012b The Way of the Sword Is Too Complex for the Olympics. The New York Times, May 26. https://www.nytimes.com/2012/05/27/sports/olympics/the-way-of-the-sword-is-too-complex-for-the-olympics.html

Mauss, Marcel. 1973. Techniques of the Body Economy and Society(2): 70–88.

Tian, Jingyi. 2020. Why kendō’s game rules are too complex for the Olympics: moral value and body culture in a game of honor, Asian Anthropology, 19:1, 1-19.

Posted in 田野编

最新文章(持续更新)

141. 奥运之外的日本:一份人类学书单

142. 战火中的博物馆

143. 东北的昨天:从通化讲起 | 东北研究 1

144. 东北的今天:当代网络平台东北思想的兴起 | 东北研究 2

147. 哲学人类学|「礼物」的哲学谱系

149. 让剑道成为奥运竞技项目?——不了,谢谢

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐