人物》我知道你不是悲傷的明星:拼貼藝術家詹雨樹與(微情色)小誌《頁餘雜誌》

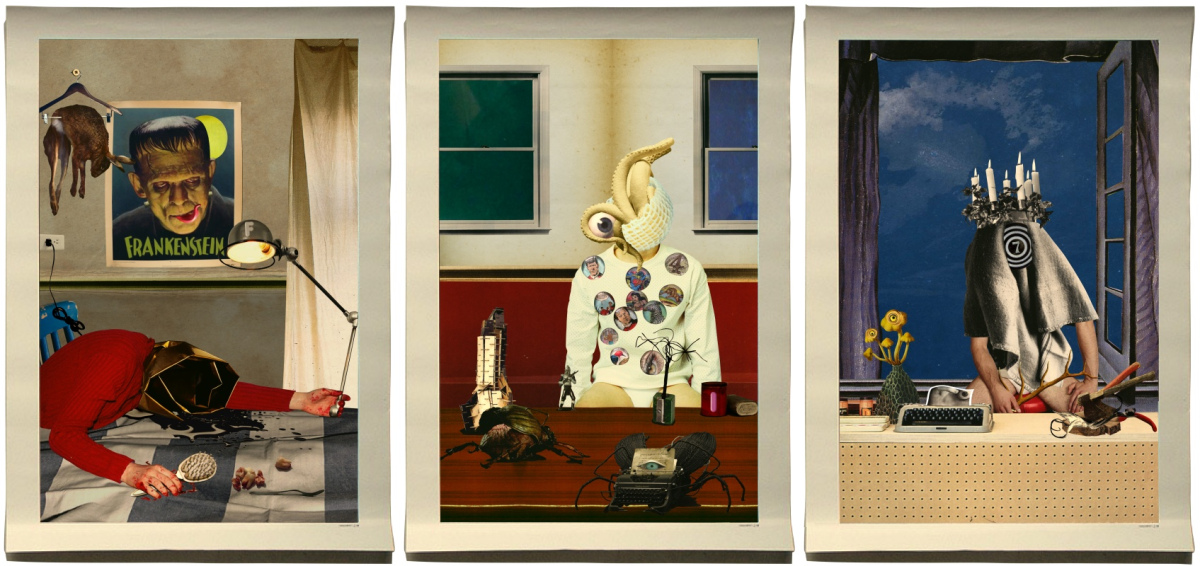

拼貼藝術家詹雨樹的小誌《A to Z》與拼貼作品集《噢!法蘭克連狗都沒有》,是收藏拼貼的讀者心中的夢幻逸品,近年已極少在市面流通。近日由二十張所出版畫像文冊,收錄了詹雨樹的插圖與隨筆,文字量雖不多,仍遠勝過往,能讓讀者可以拆解不易領略的拼貼藝術,補上拼貼藝術史在台灣十分缺乏的藝術家感性觀點。

➤為什麼GAY都愛白襪跟白內褲?

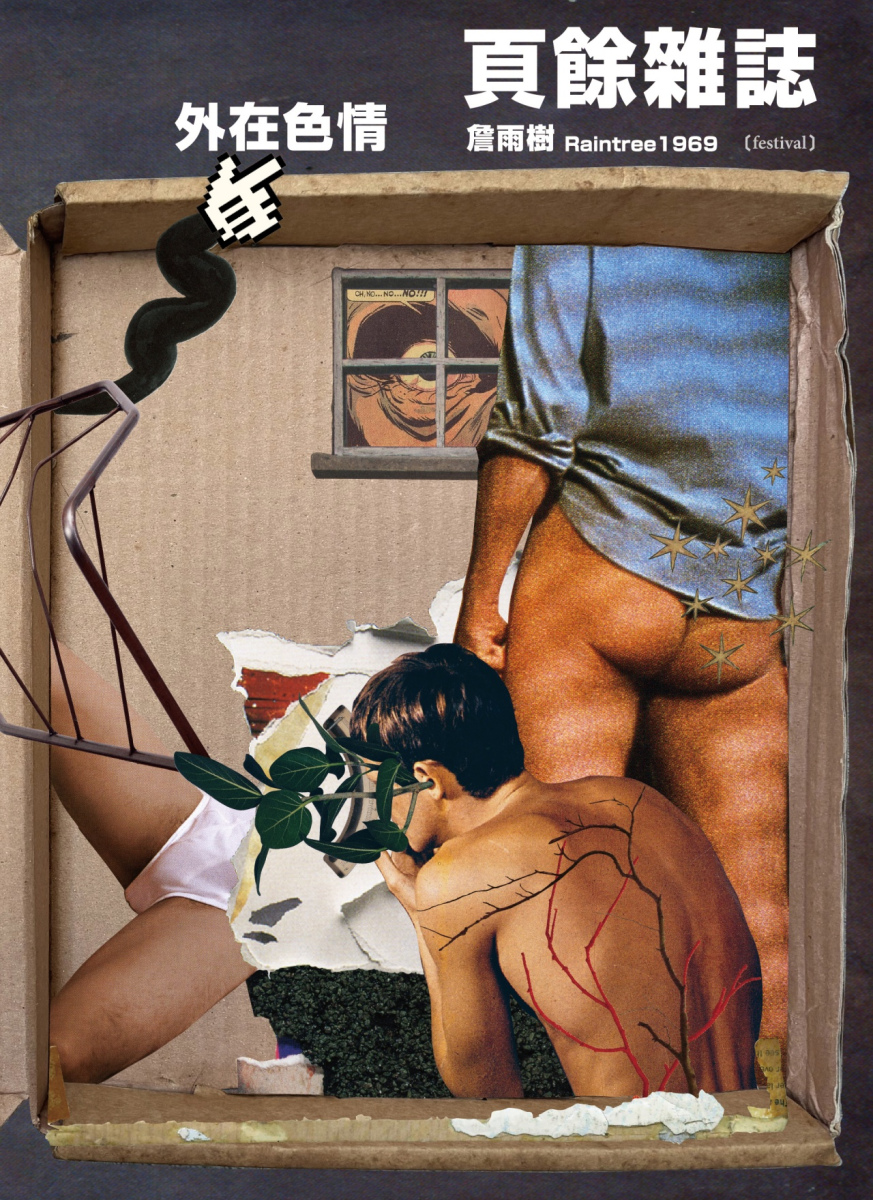

《頁餘雜誌》一本標題為「外在色情」,另一本為「內在情色」,男性屁股、背部與側面赤裸裸呈現於封面中。無論是紙材運用的多重演繹或是男色的風光旖旎,都是詹雨樹的拿手好戲。

為什麼Gay都愛白襪跟白內褲?「白色是純潔與留白,內褲跟襪子都是立體的,讓物體的形狀更明顯,它是一個包裹,欲望在純潔裡被放大」詹雨樹回答。翻看篇幅不多的兩冊小誌,至少出現了20條白內褲(如果耶穌基督用來遮蔽私處小白巾也算進去的話),以及15雙的白襪。

聽了詹雨樹的描述,如果誤以為《頁餘雜誌》會有滿滿春光,可能要失望了。這套作品甚至不是18禁,這本書不色情,但「展演」了很多色情。

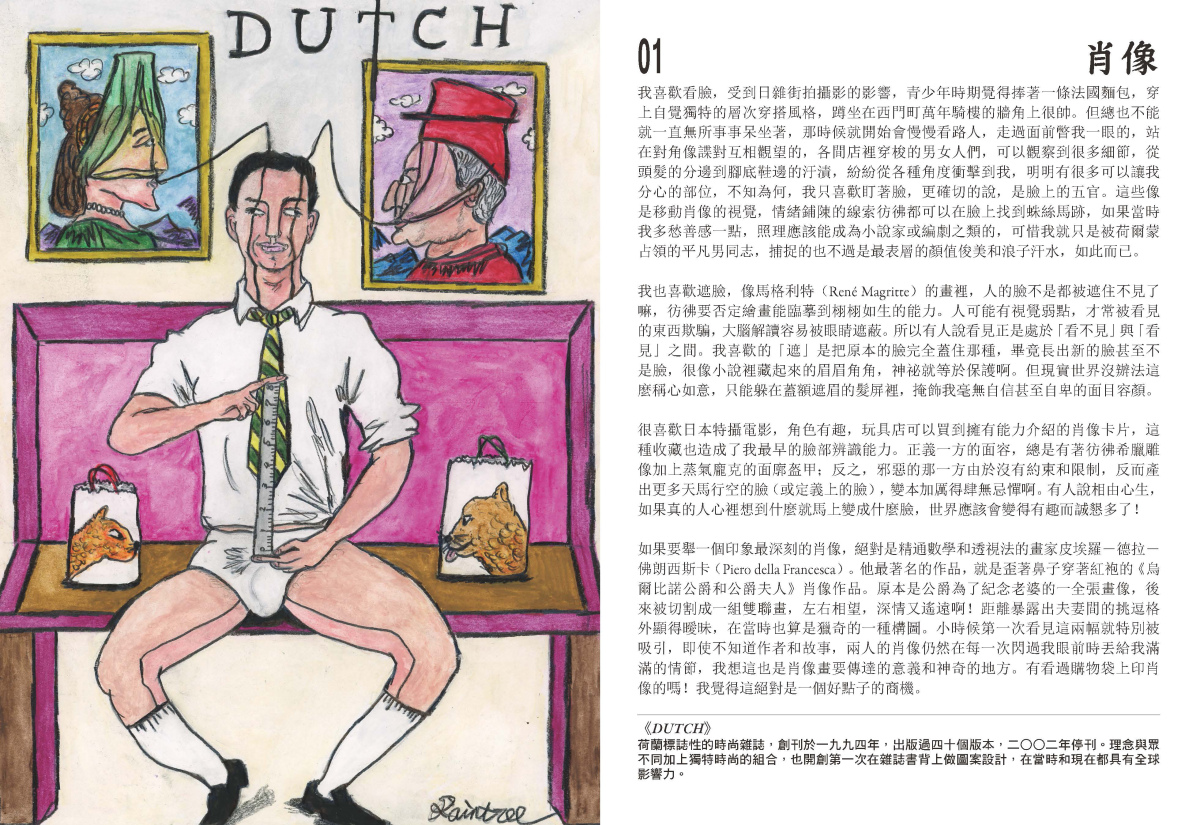

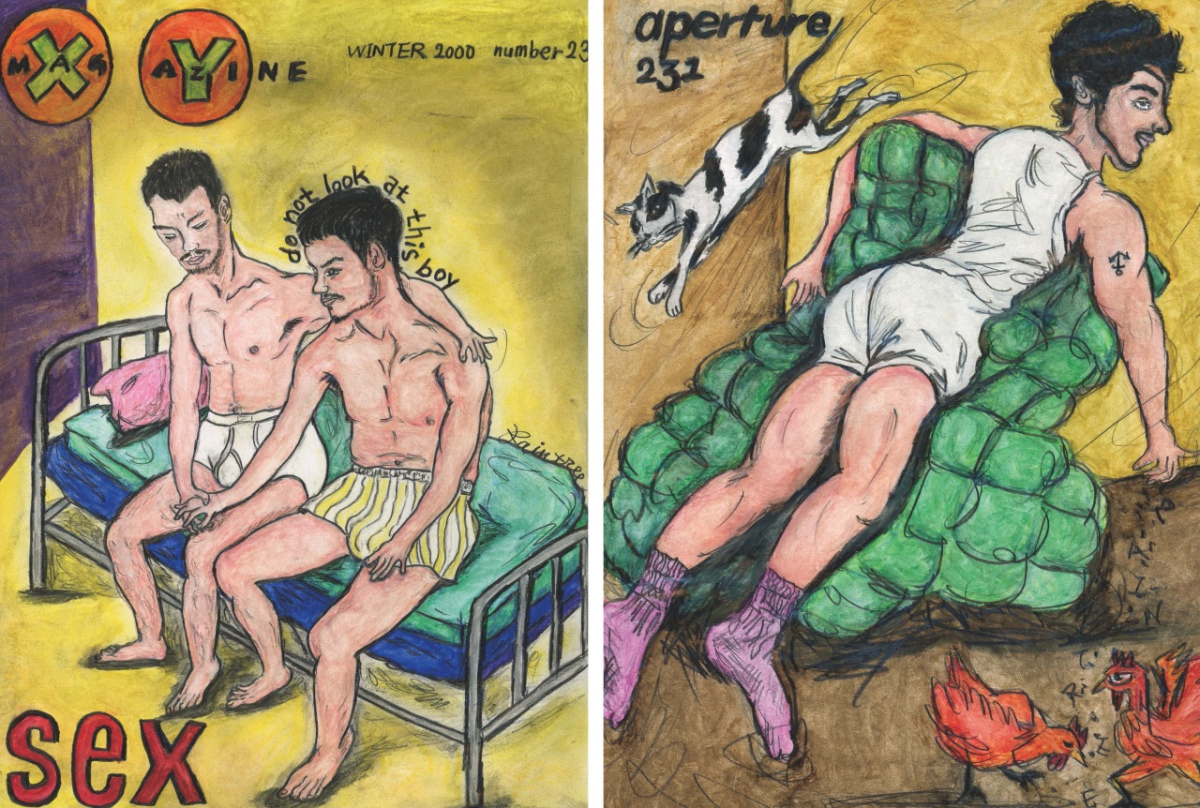

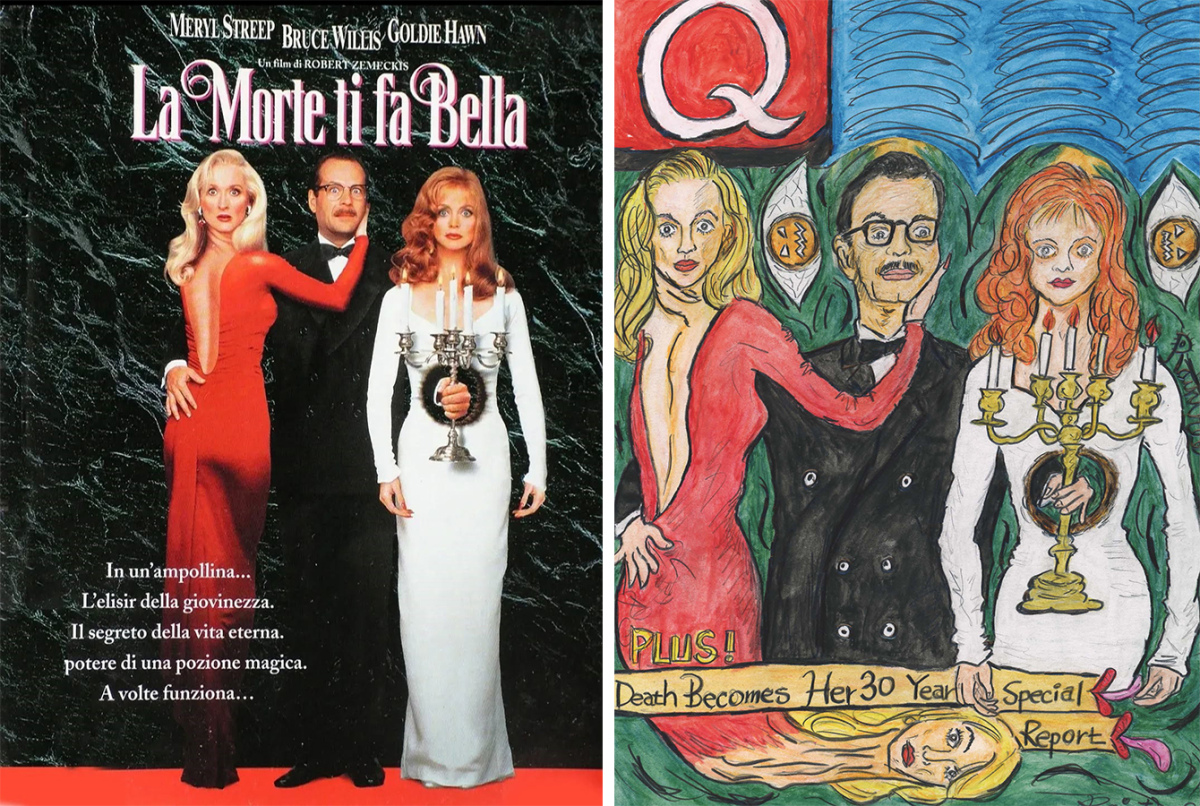

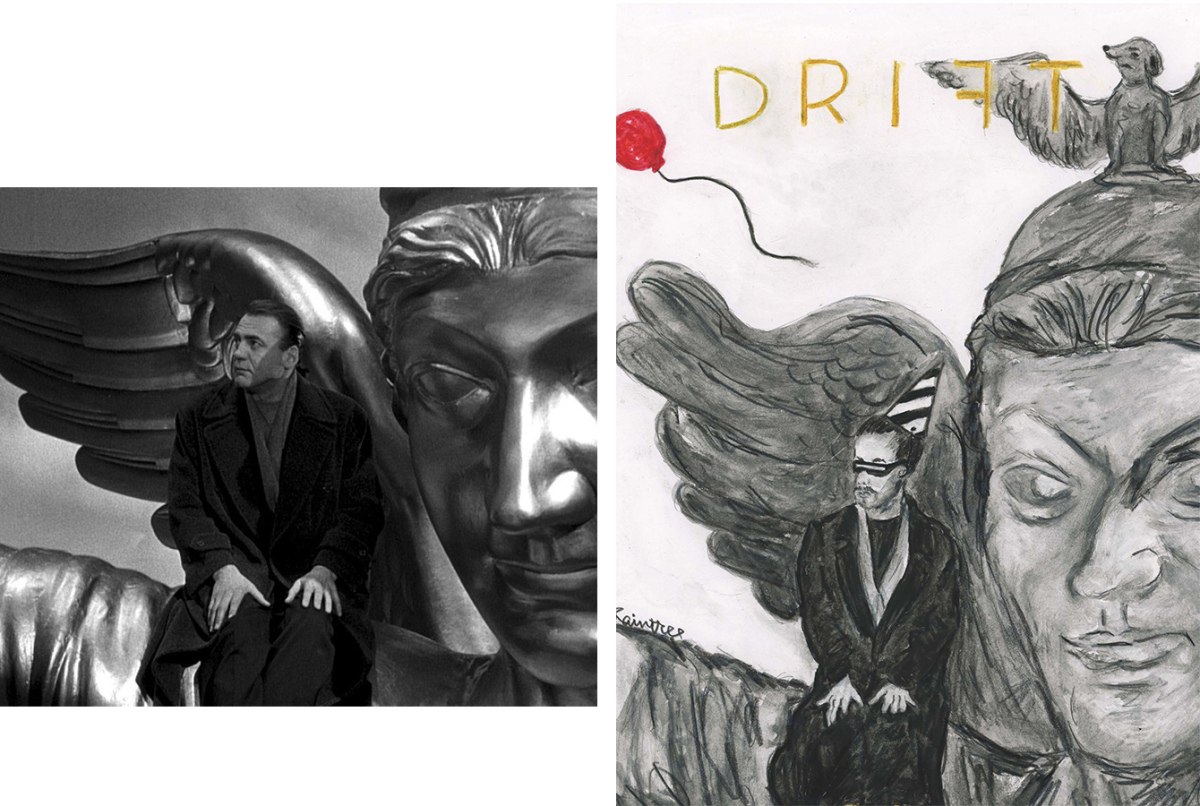

每篇文章為一組跨頁,包含三重元素:左頁是一幅向特定雜誌致敬的插畫、右側是一篇隨筆,加上被致敬雜誌的簡介。《頁餘雜誌》玩了一組特定形式,像雜誌專欄,也像IG貼文。在這種編輯與版面安排中,「男色」被包裝成對各種「雜誌」的致敬,而非創作者個人的欲望展演。

這非常詹雨樹,讀者看見他使用各種色情的符號,但又根本看不清楚他個人。他在玩一個「藏匿」的遊戲。

➤數位社群貼文,不直接裸露,流量焦慮

2010年開始,詹雨樹比較認真開始做剪貼創作,他說與照片分享平台Flickr有很大的關係。2019年疫情來襲,他則開始在Instagram分享插畫。他的創作都與社群平台的展示性關係密切。

訪談時他提到社群的焦慮,「對於希不希望別人看見我,我常常感到很矛盾。」書中也寫到:「網路社群看似寬廣無邊,一旦關機離線,終究還是自己一個人。發文的存在感也越來越像在寫日記般,攤開來的私密雖然有一點尷尬,在乎的人也始終只有自己。」

「在Flickr創作時,我早就出櫃了,」他分享,當時將同志情欲放到作品裡,一方面是自己也想看看會變成什麼模樣,二方面是想讓更多人知道,同志情欲不一定要直接裸露。

「我的創作很大程度是從自己的立場出發,即使拼貼中,讀者看不到具象的『我』,可是我都會把投射自己到作品中。」詹雨樹解釋,比如畫面中有個人,那可能代表他自己,也可能是他利用特定物件代表了自己。他在作品中放入許多細節,「有點強迫大家來看我的內心,但有沒有說得很清楚。像是隔著一層紗,我好像enjoy在這種過程,不一定要這麼直接。」

他回想起小時候,很想跟外面的小朋友玩,又因為害羞跨不出去,所以只能在家裡畫畫或做剪貼。雖然手在做,可是心裡想的是外面,他提到:「一種心理糾結的矛盾狀態,從以前到現在,一直在我的心裡。」

➤別誤會了,他不愛用男體寫真集當素材。

很多人以為詹雨樹收藏很多男體寫真集,而且使用在拼貼創作中,這是個大誤會。他說:「我從來不會用,因為那很難用。寫真集太重視光線跟肌肉線條,不適合拼貼;二來是直接擺裸體在讀者眼前,那太直接了。」

他更常使用流行雜誌,但又不一定像《Vogue》那種時尚雜誌。「小時候應該有些人會跟媽媽去美容院,剪頭髮很久,旁邊會擺很多流行雜誌,我以前很喜歡看這些雜誌。」他不一定看當期的主題或者文章,反而喜歡雜誌邊邊角角充滿各種有趣的小圖片與元素,「可能我是比較怪的小孩,想看到大家沒看到的東西。」

小時候看日本特攝片時,他並不喜歡超人,而是著迷於各式各樣有著誇張造型的怪獸,「隆重地推出一隻奇形怪狀的怪物,然後一集就死了,我覺得好可惜。」

在《噢!法蘭克連狗都沒有》中,怪物顯然是重要的想像。學者劉怡蘋為本書寫的序文提到:「在『怪物系列』後其中越來越常見,有著健美肌肉或偶爾著內褲出現的怪物身軀。我們開始瞭解到,何以怪物不需要「臉」;相反的正因為「臉」不存在或被隱匿,才使同時出現的嫌惡/欲望得以透過特定器官或物件釋出其本質。」劉怡蘋也描述了詹雨樹創作充滿大量的恐怖元素,像是人類器官、動物殘肢等等,讓讀者凝視怪物,進而從觀看構築出他個人的情色系統。

➤肢解,怪獸與同志的死亡陰影

理解詹雨樹的創作,還有一點值得留意,從恐怖到「死亡來到的預期」。可從90年代死亡對數個世代同志造成的心理陰影來思考。他曾提到:「年輕時曾經因為缺乏正確醫學常識,誤以為同志都會罹患愛滋病,心想頂多再活個一兩年就要告別人世。」愛滋對當時同志帶來的絕望,在90年代應該有很多私下與公共的討論,比如1996年離世的劇場工作者田啟元,對該世代的同志而言是很難忘記的,又比如1994年朱天文《荒人手記》的阿堯。

除了愛滋,同志的死亡陰影,還有1991年曹麗娟《童女之舞》、1994年北一女中學生自殺事件、1995年邱妙津《蒙馬特遺書》與1996年杜修蘭《逆女》。對於詹雨樹而言,更重要的案例或許是綜合了國族、陽剛與同志等諸多議題於一身的日本小說家三島由紀夫,代表了如切腹、假面、對美的著迷等等。

《噢!法蘭克連狗都沒有》的寓言式的片段,頗能呈現本書面對死亡的處理:

他褪下他的短褲,他想挺進他的身體裡面,頭上的角一不留意,先穿進了他的身體,接著背後的鏡面也破裂,碎玻璃插入他的背與臉,他的血和著他的血,紅色髒污了剛脫下扔在地上的綠色厚棉上衣,還被他踩著。

從怪物的性愛,蔓延到暴力與血腥,進而引發死亡,展演了從慾望誕生、失控到毀滅的過程。性愛成為扭曲的接合,怪物的身體撕裂,甚至吞噬自身,角的刺入與鏡的破碎,一種溫柔到侵犯,有如毀滅的靠近。作為雜誌收集控,素材收集者,也可將詹雨樹的收藏行為與拼貼行為看成是對於怪物之死的物哀。

美好生命即將消逝的情景,暗示了對美/醜、怪/正常的論辯,也出現在不少當代同志寫作者。如郭正偉〈可是美麗的人死掉了〉寫道「你還活著,可是美麗的人死了⋯⋯搖滾樂團唱起一首關於醜陋怪胎的歌,格格不入的一個人在世界上活著⋯⋯」

➤紙藝、復古與紙張的時間感

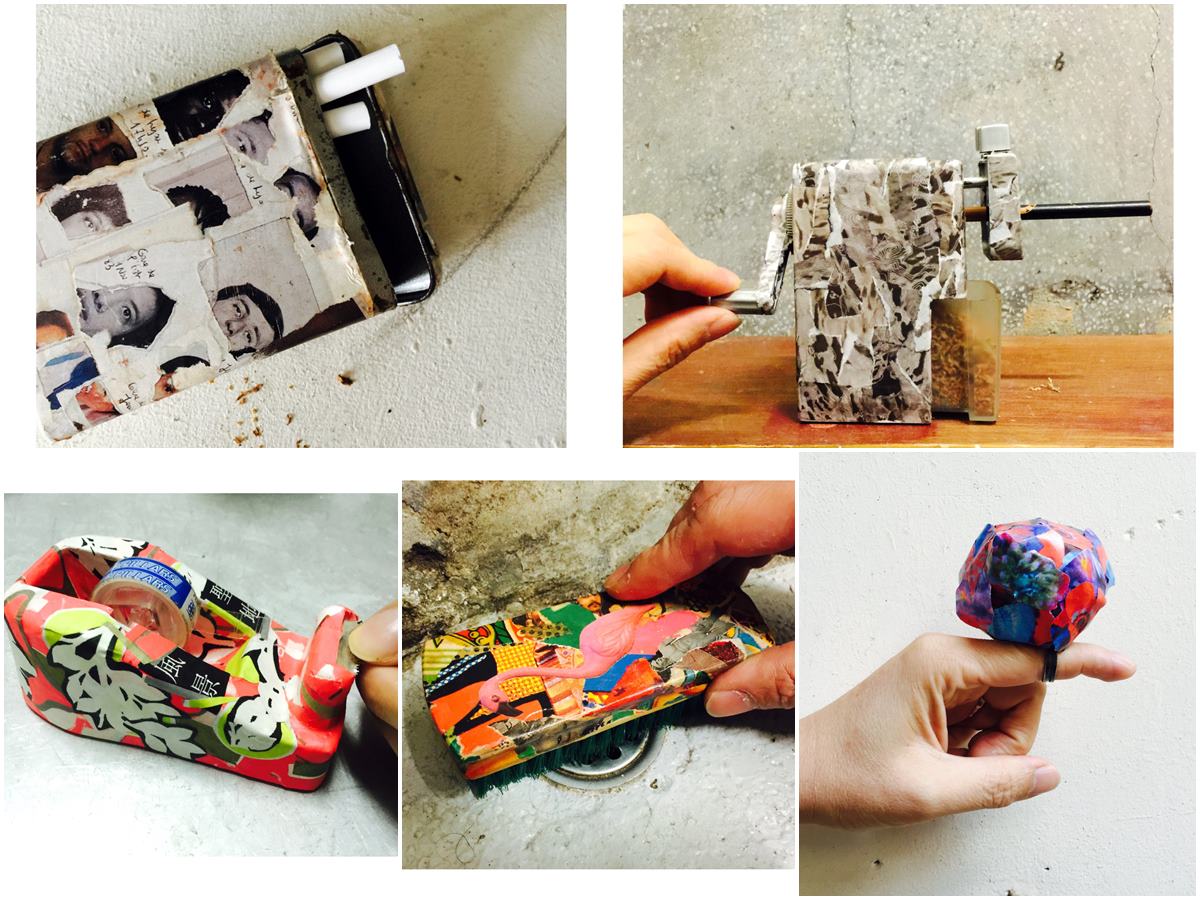

不僅拼貼,詹雨樹對於「紙」的應用,在台灣當代藝術家中也是相當特別的。他曾在紙博物館工作多年,因策展經費有限,又常需要換展品,他利用倉庫的瓦楞紙進行了許多創作。他提到,日本藝術家日比野克彥給了他不少啟發,「他的風格有點貧窮藝術或生活藝術吧,有影響到我。」

在詹雨樹的工作室,可以看到他利用廢棄紙盒、瓦楞紙製作了多種複合媒材的藝術裝置。尤其許多公仔更有復古與流行元素,儼然是獨一無二的潮玩。

「『紙』有不同的樣貌與纖維,直撕或橫撕,都因為結構不同,在視覺與觸摸上,呈現不同的差異。」詹雨樹分享,他特別喜歡使用瓦楞紙與牛皮紙,它們擁有更多溫暖的質地。

「台灣氣候潮濕,紙張放久了,會變黃,有斑點,這些都是『實際時間的經過』」提到紙張的時間性,詹雨樹分享,70、80年代的雜誌與當代因印刷技術不同,亮度與色澤截然有別,這些都會影響他在創作取材的想法。

台灣設計師黃子欽也對詹雨樹有所啟發,「他用很多瓦楞紙、收集保存的老照片與雜誌,讓我發現,原來舊也能變成一種風格。」深思之後,詹雨樹發現原來將紙張處理好,也能成為藝術家個人創作的特色。於是他更醉心於在紙張中,發展出屬於自己的藝術之道。

從詹雨樹對紙張風化質地改變的敏銳,也展現在他的插畫作品。他經常運用筆觸呈現時間的痕跡,像《內在色情》〈20 靠近〉致敬男同志雜誌《X&Y》的插畫中,左上角區塊的牆面上呈現牆面長時間的磨痕。

在小誌《AtoZ》與拼貼作品集《噢!法蘭克連狗都沒有》,詹雨樹拼貼作品的時空性比較偏向某種異世界與夢境感。不過,在《頁餘雜誌》的插畫中,雖然同樣有著明顯的拼貼技巧,但具備更多真實時空的場景感。

➤先是重度閱讀者:隨筆與插圖的拼貼性

詹雨樹的隨筆也保持了拼貼的風格,提及大量的文化符號,插畫作品也存在大量的致敬。在創作以前,他先是一位重度的閱讀者。除了作品立基於對大量雜誌的剪貼,閱讀是必備的先行工作。他的寫作活用剪貼技巧,引用名言,掉書袋,致敬雜誌的簡介也是剪貼的應用。這使得他的隨筆,一直保持著某種與他者的「對話性」。

「普通讀者,不同於批評家和學者⋯⋯他讀書,是為了自己高興,不是為了向別人傳授知識,也不是為了糾正別人的看法。」吳爾芙所描繪的「普通讀者」,很接近詹雨樹。他的閱讀並非為了專業,只是為了取悅自己。以私人閱讀喜好展示個人的品味,這也滿老派的。

➤臉/面具

《頁餘雜誌》的文字與繪畫延續詹雨樹一貫的拼貼特性,與過去的作品相比,本系列插畫的特殊性在「臉」的現身。過往的拼貼作品中,臉是替代掉的,但《頁餘雜誌》裡,臉不再被隱藏,而是光明正大地出現,甚至包含了詹雨樹自己的臉。

「如果真的人心裡想到什麼就馬上變成什麼的臉,世界應該會變得有趣而誠懇多了。」《外在色情》的第一篇〈肖像〉,指出了「臉」的重要性。更有可能的是,臉是另外一種形式的面具。

在人類學討論中,面具與怪物、亂倫、神聖性相關;從酷兒理論來說,面具意味著變裝、性別表演。面具也可能是賦能的機制,更真實的自己、對身分的重新創造。簡單地理解,面具可以被視為一種身分轉化的裝置。詹雨樹在書中對面具的描述,展現了十足的親密性:

我的自信很低,很在乎别人又容易被影響,再度被取笑以後,心情就一直盪到谷底,於是那種想把自己消失,戴面具生活的感覺就又跑了出來。男友在我低潮時他會做些奇怪的面具要我戴,然後用底片機拍照,放在Flickr。他說這樣不開心的樣子就可以被鎖在照片裡的面具,然後輪流換我拍他時,因為拍照技術爛拍不出他要的感覺,低潮感覺都變成笑話的高潮了。

➤夢是白天的延長,白天的我會扯謊,晚上的我不會

拼貼有明顯的超現實藝術特性,對此技術的討論多援引19世紀末以降精神分析對於夢境的觀察,可能包含:自動書寫、意象拼貼、變形與錯置、擬夢場景構造、潛意識象徵的運用、碎裂的主體、反向構圖、被壓抑物的重新回歸、非時間性敘事等等。

「沒有夢境的夜晚讓我覺得很可惜。夢是白天的延長,也是另一種現實。而且夢中正能展現自己的本性。白天的我會扯謊,晚上的我不會。」日本設計師橫尾忠則曾在日記寫下這段話。

詹雨樹總在早晨4、5點起床後開始創作,因此也有記錄夢境的習慣,「因為當下不想忘記,所以隨手記錄下來。」不過他並不會直接對夢境進行模擬復刻,而是放著,未來有一天重新看到這些關鍵詞時,再進行創作,此時原始的夢境已經模糊了。

「我不會特別因為一個夢而創作。我的創作已經很超現實了,如果再進入一個夢,有時自己也很困惑,我到底是在做一個虛假再虛假的東西嗎?」

不過,他也在書中寫下個人夢境的變化:「有了記錄夢的習慣後,我的夢大概都長這樣子:熟悉場景整個解構、暗示的動作會重複出現、愛麗絲的巨大和縮小化、隱喻的Sign放大變明喻、身分同時是偷窺者和演出者、壁紙圖案一定會變幻,最後,逃離的解套就是墜落,一直一直的。」

➤雜誌收集控,資訊焦慮症與系統性收集

二十張出版主編董秉哲聊到先前請詹雨樹設計封面,因為視覺中有裸體,想遮蔽乳頭,建議他用遊戲搖桿來替代。詹雨樹一口答應,隨手從資料庫中叫出一大堆搖桿素材,提供編輯挑選。

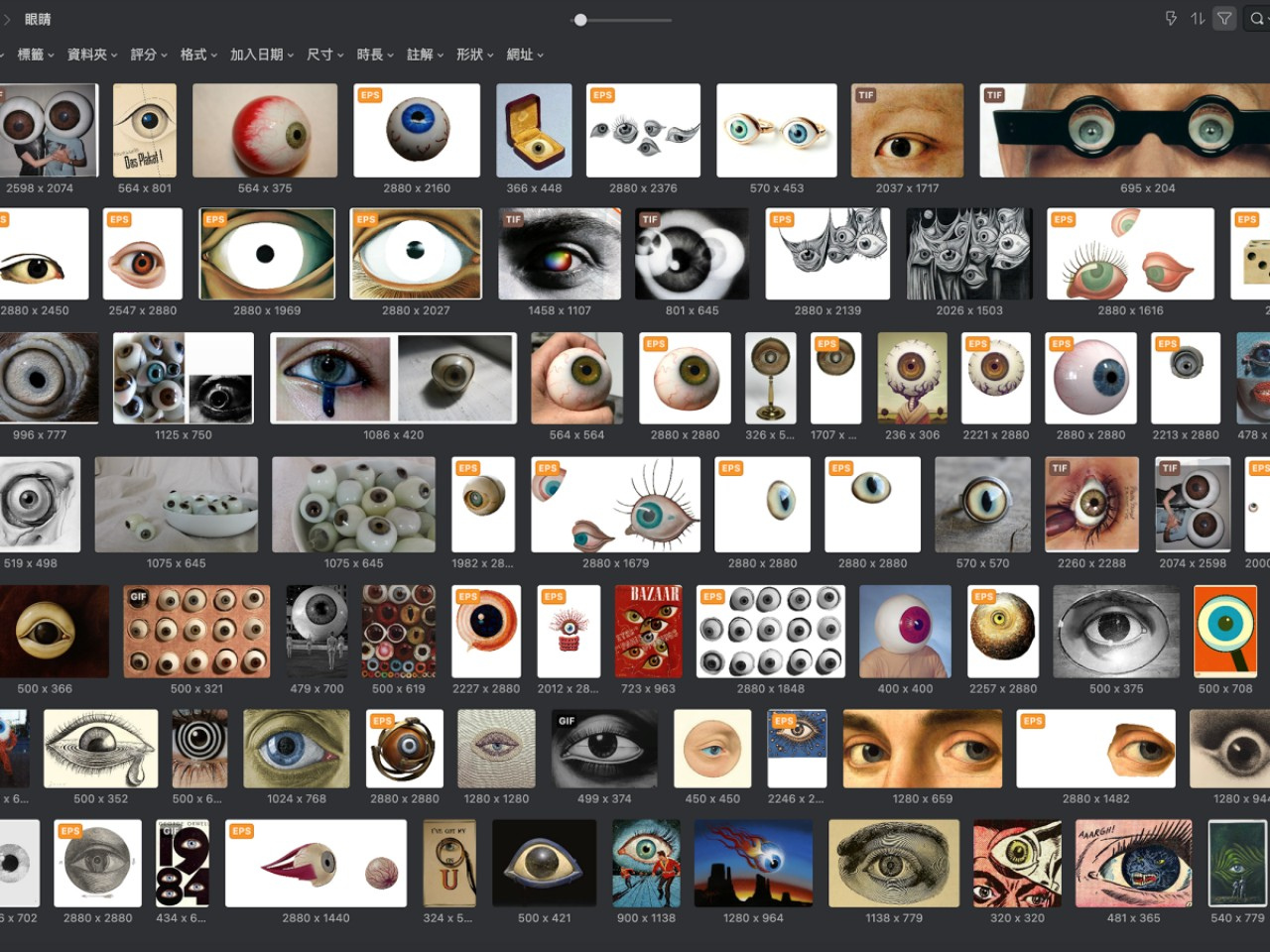

得知詹雨樹對素材的系統性收集,採訪那天,我簡單詢問詹雨樹的收藏成果:

「你多少裸男?」「四、五百個吧。裸男有分年代喔,但現在的太注重光線了,我不會特別收集,除非是自己欣賞。」

「屁股?」「一百多個。內褲的話,是用顏色區分,比如黃色、粉紅,被歸類到顏色區塊。」

「眼睛呢?」「無數。」

拼貼藝術家日積月累的素材收集與整理,形成了一套雖然隸屬於創作者自己,但又極龐大的圖像符號系統,由此開發特殊的敘事機制與象徵系統,藏匿個人暗號與識別符碼。

➤為什麼是雜誌?觀看、身分移動與對同志的凝視

「雜誌」是《頁餘雜誌》繞不開的主題,一共簡介並致敬了78種不同的雜誌。為什麼是「雜誌」?詹雨樹對於雜誌有很深的愛好,是雜誌收集控。除此之外,雜誌在大眾與視覺文化中,扮演展示流行、教導讀者如何觀看、建立審美標準的功能。時尚與潮流雜誌建立了「可欲的身體」的視覺規範,規訓了觀看者的欲望與認同。

雜誌充滿了廣告頁,如約翰.伯格所言:「廣告『引用』藝術作品有兩個目的。藝術是富裕的指標;屬於美好的生活;是這個世界送給富人和美女的一種裝飾。」雜誌暗示讀者:他們應該成為怎樣的人,而時裝也不僅是衣服,而是「變成某種人的機會」。

(時尚)雜誌引導人對自我的想像與拼貼,包含身分與階層的認同及變化。同志對於時尚或潮流的敏感,也符合這樣的觀點。正因處於身分的不確定,深知他人如何觀看自己,用各種文化符號進行修辭、抵抗、誘惑、錯置與重組。

詹雨樹的插畫,也玩耍著對同志的凝視:白內褲、皮革、BDSM、彩虹、鬍鬚、水手服、教室、芭蕾、牛仔、胸甲、高跟鞋、緊身衣……雖然都是同志的凝視,但詹雨樹創造的,不是美國時裝設計師Tom Ford般充滿沐浴乳泡沫肉香四溢時尚男體,也不是攝影師杜達雄的陽剛肌肉陽光叢林與砂岩。

如果比喻成夜店,Tom Ford的是80年代男男女女交歡的紙醉金迷,杜達雄的是正在備賽的肌肉異男整列排好等他們看不起的同志點菜。詹雨樹的夜店,可能是個怪胎馬戲團,戴著各種面具的人與非人(吸血鬼、獸人、組合怪),因為身形太過怪異,連相互擁抱都不太容易。

➤微色情,科學怪人、邊緣性與貧窮藝術

捷克裔法國小說家昆德拉認為,現代小說的重要職能是對「媚俗」的抵抗,經常也放到當代藝術的評論上。然而,詹雨樹的拼貼,其美學常常表現出對「微色情」的偏好(著名流量的密碼),而且又有「社群經營」意味,這該如何理解呢?

首先,當代主流同志視覺創作(尤其社群平台),最常出現健身年輕男性的寫真,這類視覺作品總是逃不開某種「陽光健康優質異男樣」的人設重複。這是詹雨樹避免的。若想像他的作品中有個第一人稱,那人會是「科學怪人」,這是他最常引用形容自己的詞彙。

他在〈怪人〉中自承:「我常說拼貼很像科學怪人,本身由各種物件組合實驗而成。由於是土法煉鋼的再製,怪誕的形式一下子不容易讓人親近,但卻渴望能被接納。」這種矛盾性,也強調了身分的邊緣。

他在男體元素中,放入一種科學怪人般「異質性」,不僅是對於觀看規則的干擾,也讓某種邊緣的欲望得以被觀看或理解。

其次,他的藝術觀從生活出發,展現在他對貧窮藝術的喜好上,其剪貼素材來自舊雜誌,而紙創作也是從廢棄物中取材。雖然經常自嘲拼貼是冷門的藝術,不過他也比較喜歡將自己定位在「地下的」位置,這點從他作品採ZINE的形式,可見一斑。

➤隱密地攤開,藏匿地坦露:拼貼藝術龐大又個人的符號系統

從議題面來看,詹雨樹的創作不僅是同志藝術家對於性別身分的重構,也是反叛與耽溺。此外,他經常提到「創作像寫日記」,希望作品被定義成「私人書寫」,情感性更強的文類。讀者透過它,感知到個人生活的裂縫與情感紋理,攤開卻保持隱密,藏匿卻又坦露。

隨著民風開放,因歧視而對數個世代同志造成的死亡陰影,已漸漸被淡忘。如果用拼貼(或比喻)的方式描述,詹雨樹可能是活下來的韓波、步入中年的少年維特,倖存的大庭葉藏。

「這幾年突然覺得,可以的話,很想多活一點。」詹雨樹〈內在情色〉序言〈青春〉如此描述。

早慧早夭的象徵派同志詩人韓波在《地獄一季》的〈永別〉提到:「我們的航船在靜止的霧靄中轉向苦難之港,朝著沾染了火與污穢的天空的都城駛去⋯⋯」但真實人生中,韓波沒有抵達「輝煌燦爛的都城」,詹雨樹有,他活下來發現明天就是明天,沒有燦爛輝煌,卻也相當美好。

➤生之慾望

回到《頁餘雜誌》的主題:「情色/色情」。可以再把詹雨樹拼貼成電影《女人香》中目盲的上校,在黑暗中循著歐吉維姊妹香皂的氣息跳完一曲華爾滋。或者像岡本阿魅的詩作〈如果我變成妓女〉:「如果我變成妓女/我要成為大慈大悲戰勝悲傷的/聖母瑪麗亞」。

創作,是生之慾望。回顧當代的同志視覺創作者,登曼波的《父親的錄影帶》系列作,以相機捕捉了台中東勢老父與生機迸發的鮮黃外套和豔紫九重葛形成的遲暮反差。導演周東彥的VR短片《霧中》動用了8K實拍、多位露臉的男演員,將幽暗肉慾橫陳的同志三溫暖以虛擬實境環繞觀眾眼前。

詹雨樹的創作,除了具有精湛的拼貼技藝,還有插圖與隨筆,展現了他(老派)的藝文喜好。別忘了,他先是一位文學與雜誌的重度讀者。他調度的文化符號,是80、90年代台灣解嚴後,極力吸收各國經典的閱讀世代的共同記憶。

如果小說家李維菁的老派是電影、甜筒、汽水跟走很長很長的路,那詹雨樹可能是偷窺、教室、鬍子與白內褲。他用這些圖像與文字的文化符碼,在隨筆、插圖與拼貼中,呈現了個人的生之慾望。

當你對糟透了的世界揮出最後一擊後,失敗的邏輯就是繼續活著,但到頭來再也換無可換。好難過,但我知道你不是悲傷的明星。

──鄭聖勳〈明星〉

《頁餘雜誌》的每幅作品,都被設計成一本雜誌的封面。同志圈一向有「出櫃即出道」或「同志圈就是演藝圈」的說法,那每張封面的男性都是明星。不是絕頂俊美的青春偶像,而是歷經挫敗,享受活著,直面慾望繽紛與荒蕪,在創作中,搖身成了不悲傷的明星。(原文於2025-04-15在Openbook官網首度刊載)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐