散文傳教

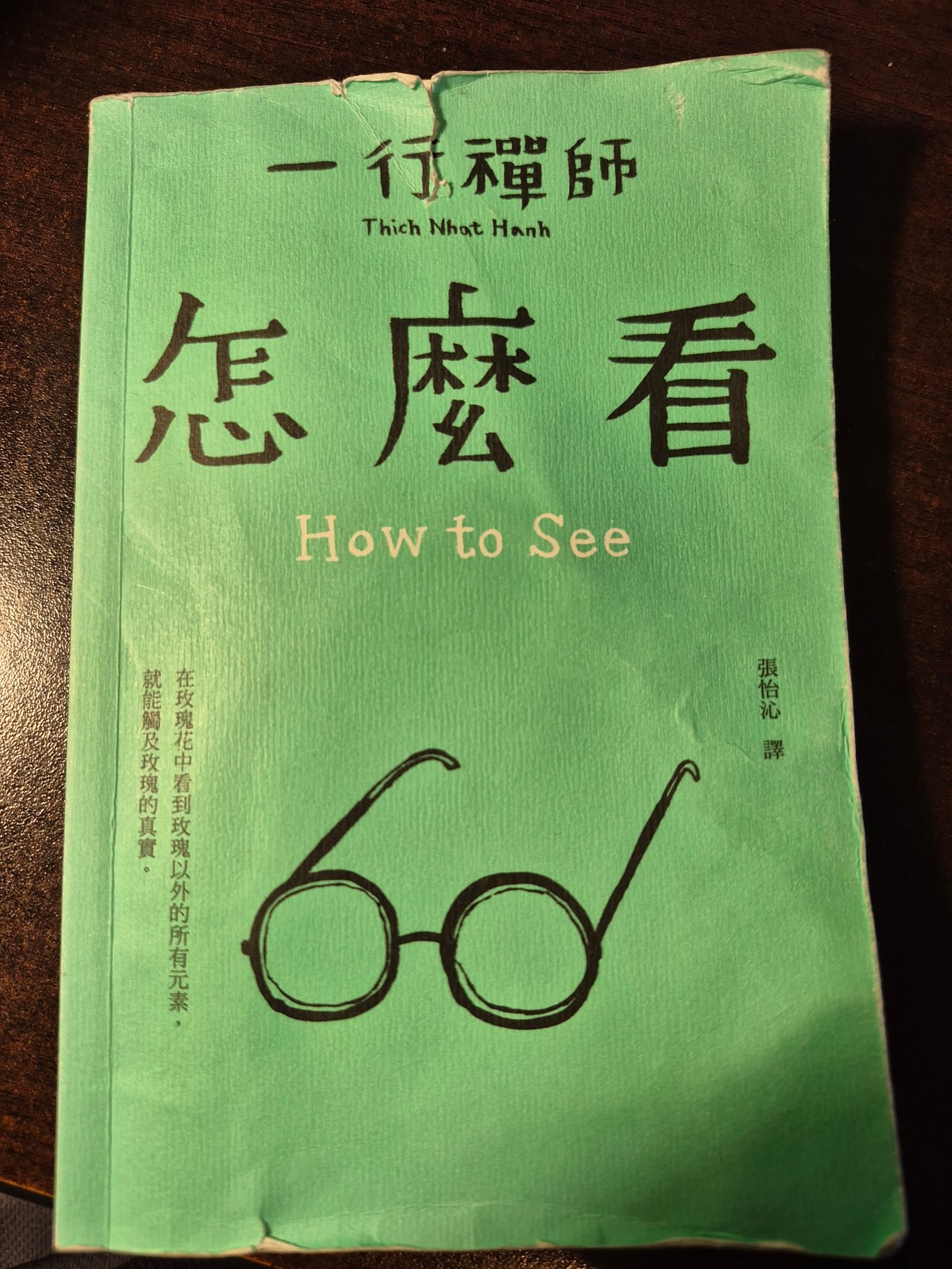

這是一本文字精煉、便於隨身攜帶的書。每當我在等待時,都可以拿來翻閱幾頁,十分方便。而且,一行禪師以散文形式講解佛學,每篇僅一至兩頁,所闡述的道理簡單易懂,完全不同於一般人對佛學深奧難解的刻板印象。正因其簡潔明瞭,讀者在潛移默化間,便能將佛教思想內化於心。然而,若細心研讀其寫作技巧,亦可發現其中蘊含的手法。例如:

他藉由描述玫瑰花來闡釋佛法,指出玫瑰的生長需仰賴諸多條件,如礦物質、土壤、農夫與園丁的照料,還有陽光、雲層帶來的雨水等。最後,他總結道:「整個宇宙匯聚,創造了我們稱之為玫瑰的奇蹟。」(20)此一總結,正是佛教「一即一切,一切即一」的精髓。

有時,他僅以一句簡單易懂的話語點出佛教義理,即使未明言其所屬概念,卻已達到傳播的效果。例如,他指出:「所有現象都是心的對象。」(26)這句話淺顯易懂,但實則正是唯識學中的「相分」概念。

談及唯識學,眾所周知其義理深奧,然一行禪師卻能以平易近人的方式加以闡釋。例如,在論及種子學說時,他指出,心的狀態猶如種子潛藏於無意識之中,並提醒我們應「澆灌那些美善的種子」,同時辨識自身內在的種子,例如「對母親的愛的種子」(43)。學佛者皆知,種子並非如植物種子般具體存在,而僅是理論上的設定。然而,一行禪師巧妙地以灌溉作比喻,使抽象概念變得具象化,從而更易於理解與接受。

然而,我亦須承認,他偶爾會使用專有名詞,甚至運用較為玄妙的語句,例如:「一與異自由地相互滲入。」(82)實際上,他是在闡述「相即相入」的道理。此類語句雖較晦澀,然在整本書親切的語境之中,反而成為一種點綴,增添神秘感與吸引力。

我相信,一行禪師撰寫此書的目的,並非為了傳教,而是希望幫助讀者認識自身盲點,並擺脫苦困。然而,在其言語之間,佛教義理已悄然滲透其中。由此可見,佛經不僅可以以鉅著見稱,亦可藉由小品文字傳播教義。或許,基督教亦可借鑑此類小品寫作方式。我們基督徒往往強調福音預工,而《怎麼看》則啟發我們,在幫助他人的同時,亦能潛移默化地傳遞基督信仰,未必需要將兩者截然區分。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!