臺灣保育運動給我的啟廸

(修改过)

IPFS

近日有機會接觸到生態與環育相關的議題,搜集了不少資料,從科學解釋、數據分析,到各種生態污染的圖片,可說是汗牛充棟。關於綠色生活的建議也多不勝數。然而,在眾多推行保育的例子中,最吸引我注意的,反而是在臺灣的情況。我並未做過任何系統性的研究,也不算深入了解臺灣人在環保方面的歷史進程,只是稍微接觸過一些,但這些初步的接觸已讓我深感興趣,忍不住想與大家分享。

一、文學

臺灣的環育工作,不僅致力於保育生態,更深遠地觸及人心。我首次接觸臺灣的環保行動,是從文學開始的。原來,臺灣文學早已參與綠色運動多年,這些作品被稱為「自然寫作」,形式有散文,也有新詩。雖然內容未必直接論及保育議題,卻潛移默化地滋養人們對大自然的情感,使人自然地傾向過綠色生活。換言之,推動環保,其實是推動人心的轉化。

我也特地買來一本詩集——蔡秀菊編的《野地集》。不如就讓我們一起欣賞其中一首詩吧!詩題為〈像樹的男人〉(頁49):

在這首詩中,作者將自己的意志投射在樹的身上,彷彿那正是樹的意志。樹依著本性,堅定不移地向上生長,無懼他人的嘲笑與誤解。同樣地,作者也立志要如樹一般,奮勇向上、不屈不撓。於是,人與樹之間不再只是旁觀的關係,而是成為朋友,甚至是知己。朋友若受傷,自己也會感同身受;樹的掙扎與堅持,也就是人的掙扎與堅持。

二、自然教育

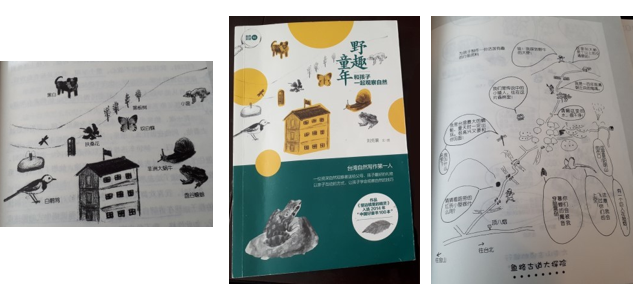

正因為接觸到臺灣的自然寫作,我也讀到了被譽為臺灣自然寫作第一人的劉克襄的作品——《野趣童年:和孩子一起觀察自然》。雖然他主要創作兒童讀本,但這本書卻分享了他多年來帶領兒童進行野外導賞的寶貴經驗。他的導賞方式極具特色:行程圖是親手繪製的,導賞時要求孩子們輕聲細語。在這樣的活動中,自然的觀察不僅是學習,更是一種對人心的保育。

他之所以重視「輕聲細語」,是因為

好的自然觀察者,就是要做一個類似低語者的角色。

低語者在自然環境裏,他會學習安靜丶謙卑,遇到其他動物時,他知道輕聲細語,盡量不去干擾。正因為採取這樣的姿勢,低語者常會獲得意想不到的收 獲,看到別人難以發現的事物。(頁 33)

這確實是一種重要的環保教育。人,正因為不懂安靜,才無法聽見大自然細微的哀求;也正因為不懂謙卑,才會對自然肆意妄為,導致生態遭受嚴重的創傷。劉克襄甚至在教導孩子們用石頭進行勞作時,都叮嚀他們要小心對待每一塊石頭:

從挑石丶洗石丶曬石丶畫石,我們慎重地處理每一個環節,因為這些石頭來得不易。他們是有生命的。(頁 54)

如此教導孩子珍惜大自然,實在是一種深刻的「愛的教育」。透過親身接觸自然,孩子們不再只是空泛地理解「愛」這個抽象的詞,而是能真切地——如書中所言——「感覺到生命的力量」(頁28)。

劉克襄認為,「愛」是一個抽象的字眼,卻是人與生俱來的本質。要培育環保,其實正是要培養這份人的本質。這並非僅靠科學數據、駭人的照片,或一套生活守則所能完成的。正如《野地集》的副題所說:「當自然、人文與現代詩相遇」,保育的工作,亦是一項人文的使命——是轉化人的內在氣質與靈魂感受的過程。

可惜,華人社會一向傾向實用主義,鮮有關注人的本質,遑論人文精神。然而,若缺乏人文精神,我們又如何辨識出環保科技本身可能對人造成的傷害?今日所謂「減少破壞自然」的科技,其實已有不少,在不知不覺間,開始剝奪人的感觀經驗——從電子書中消失的紙張觸感,到無處不在的網上會議取代了人與人具體的交流互動,這些科技固然在某程度上為環保出了一分力,卻同時悄然侵蝕著人的本質。人類卻反而將這種剝奪視為「文明的進步」,甘之如飴。

三、主婦運動

此外,臺灣的保育運動並不僅止於言語,更落實於日常行動。近日,我在網上發現一個名為「主婦聯盟環境保護基金會」的組織(www.huf.org.tw/),他們以主婦為核心力量,扎實推動本土化的環保工作,包括垃圾分類、資源回收、自備餐具與購物袋、廚餘堆肥,甚至拒用合成洗劑等。

不僅如此,他們亦積極推廣綠色親子活動,例如舉辦繪本訓練班,提倡透過繪本向兒童講述綠色故事。基金會的工作也不限於家庭層面,更延伸至社區與餐飲業。他們推動「惜食餐廳」計畫,邀請餐廳自願參與,共同實踐珍惜食材、減少廚餘的理念。[注一]

為了讓公眾更容易參與,他們甚至製作電子地圖,標示出各地響應綠色生活的友善食店,期望與社會大眾攜手,共創綠色餐飲文化。[注二] 他們的願景正如網站所述:

鼓勵全民一起來支持友善環境的食物生產與消費方式,齊心帶來社會的轉變,讓每一個人、每一個家庭、每一個社區都能有屬於在地的『綠色飲食生活圈』。[注二]

此外,該組織網站上還提供大量實用資源,如低碳生活貼士、環保專欄文章等,豐富又具啟發性,值得深入探索與學習。

四、啟迪

以上雖只是一些簡單搜尋的整理與反思,卻讓我深深感受到:臺灣的保育工作是一項全面而立體的行動。從文學到自然教育,從家庭實踐到社會倡議,無不展現出保育的多重面貌。這樣的保育精神,正反映出它本質上是一項跨領域的工作(inter-disciplinary work),涵蓋文學、人文、科學、教育、生活美學等眾多範疇,內容豐富而多元。

因此,請不要懷疑自己的能力。每個人出一分力,滴水也能匯成洋。說不定,正是在你親身參與的過程中,你將重新發現自己潛藏的才幹與創意,為這個世界的保育行動,揭開嶄新的一頁。

注一:www.huf.org.tw/event...

注二:www.huf.org.tw/event...

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!