音樂如何抵抗:唱歌無法推翻政權,但它讓我們沒被擊垮

一、唱K可以推翻政權嗎?──嘉年華式抗爭與音樂的新角色

2014年的香港,有過這樣一個夜晚:幾頂帳篷、幾盞營燈,一群年輕人圍坐在金鐘的街頭。有人拎來一把吉他,有人低聲唱起〈海闊天空〉。那是屬於很多人青春的旋律,熟悉、安靜,也許還帶著一點不合時宜的浪漫。就在那時,我身邊有人低聲嘟囔了一句:「唱K可以推翻政權嗎?」語氣裡有些笑,也有點刺骨。

那句話後來變成了某種批評的代號。「嘉年華式抗爭」——在社運語境裡,這四個字總帶著一點輕蔑的語氣,好像說你不夠激進,不夠認真,不夠用力。但真的是這樣嗎?到了2019年,那些曾被看作軟弱的東西,一一被翻了案。

2019年的香港是另一種樣子。示威變得流動、匿名、難以捉摸,而音樂也變得無所不在。它潛入了日常:商場裡忽然響起歌聲,街角的小喇叭放出合唱的錄音,市民拿著鐳射筆仰望天空、有人開始哼唱,於是更多人加入,聲音就這樣一層一層地鋪展開來。

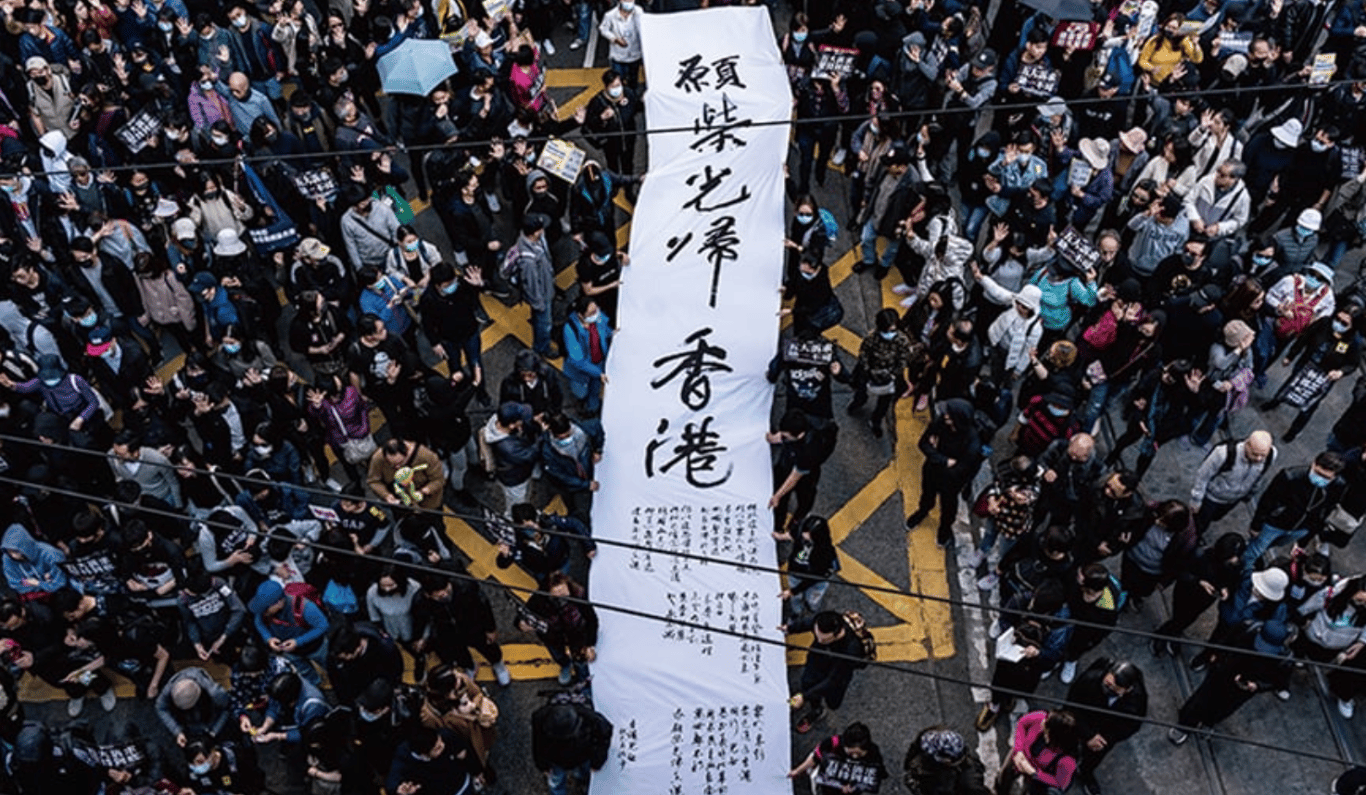

〈願榮光歸香港〉成了這場運動最廣為流傳的音樂記號。它沒有明示的政治口號,但每一個音節都是宣言。從網上匿名貼文起家,到素人網友錄音混音,最後成為集體在商場、地鐵、天橋下合唱的「國歌」,這首歌像是給沉默找了一個可以出口的位置。那不是單純的歌唱,而是一種集體記憶的重組,是情緒的共振與相認。

與其說是唱歌,不如說是某種無聲的約定:我們還在這裡,我們還沒有放棄。

而這樣的音樂出現方式,和我們過去所理解的「抗爭音樂」也不同。它不像經典民謠那樣先有一位歌手寫好、唱紅、傳唱;它是反過來的——先有情緒,然後才有歌;先有需要,才出現旋律。

在這樣的情境裡,「嘉年華式抗爭」或許不是一種削弱,而是一種抵抗的更新方式。嘉年華,不只是狂歡,更是奪回空間、推翻權威秩序的歷史策略。當城市的街道、商場、廣場,都被一層層的武力與恐懼封住,歌聲是少數還能穿過這些封鎖的東西。它輕、不具威脅,但正因為如此,它到處都在。

在那一年裡,音樂不再只是「唱K」,它是「和你Sing」,是街頭的一場呼吸。它不是為了推翻政權,而是讓人在被推倒之前,還能彼此看見。它不會變天,但會讓你撐過那天。

而且我們都知道,有些抵抗,是從彼此的眼神和歌聲裡慢慢累積起來的。

二、什麼是抗爭歌?──定義比你以為的更寬廣

在許多人的印象中,「抗爭歌」似乎應該具備某些明確的條件:要憤怒、要高亢、要把不公不義直接唱出來。但如果你曾站在人群中、經歷過警察清場的夜晚、或者只是靜靜滑過YouTube上的留言,你會發現——一首歌會不會成為抗爭歌,關鍵從來不在它寫了什麼,而在於,它在什麼時候被唱出來,又是被誰唱出來的。

2019年,何韻詩發表了一首叫〈我總是想像你離開後的日子〉的作品。不是為了運動而寫,不包含任何口號,甚至旋律也異常輕柔。但就是這樣一首歌,在示威退潮後、在審判與秋後算帳開始之前,被許多人收藏、轉貼,甚至有人留言說:「這首歌陪我撐過那幾個星期,每晚聽著聽著,就不那麼想哭了。」

「我們太久沒有哭過了」,何韻詩說。「自從那年六月,每個人都戴著裝備,出門就進入備戰狀態。但我們忘了,我們也是有資格哭的。」這句話也道出了另一種抗爭的形式——情緒的承認。當所有口號都說「堅持到底」、當每場集會都要「不撤不退」,這首讓人靜靜落淚的歌,反而成為了人們心底最真實的對話。這,就是一種抗爭。

同樣的情況也出現在方皓玟的〈你是你本身的傳奇〉。這首歌發行於2018年,原本只是她寫給自己和一位朋友的鼓勵之歌。到了2019年,這首歌開始在Telegram群組裡流傳,被印在口罩包裝上,也被寫進信封裡,寄給被捕的手足。他們寫道「無論世界怎麼催逼你變,記住你是你本身的傳奇,憑你的雙手去寫你故事」,這首歌後來成了許多人的精神支柱——當現實裡什麼都可以被塗改、模糊、吞沒,這句話就像一面還沒被噴漆蓋掉的牆,提醒人們:你還有你的名字,你還有自己的故事。

這不是一首政治歌曲,但它在街頭與牢獄之間流動,它撐住了一種不被壓低的自我。當一首歌在成為「歌」之前,先成了一句話、一種信念、一段無聲的擁抱,那它就已經是抗爭的一部分了。

這樣的轉化其實一直都在發生。〈銀河修理員〉不是為了運動而寫,卻在一所中學被學生合唱後,留下了記過、留下了紀念,也留下了一句留言:「2021年7月,記念信義中學。每一位的銀河修理員。」一首關於夢與修補的詩意之歌,被年輕人拿來對抗制度、對抗不能說話的校規。也許他們從沒想過要成為「政治人物」,但在那天,他們站著唱,那就已經足夠。

還有〈青春頌〉。這首歌不是喊口號,也不講革命,它只是唱青春如何像光一樣無法抓住。但正因為如此,它才特別像是那些年我們沒能擁抱完的人、沒能說再見的朋友,或那些站在人群裡,卻從此沒再出現的身影。它是給年輕人自己的歌——不關乎宏大敘事,而關乎我們怎麼在壓抑裡,還記得自己曾經活過。

甚至〈假使世界原來不像你預期〉,也是一首值得細看的歌。它沒有明言是為了誰、為了什麼而唱,但在2020年,當抗爭走入低谷,當越來越多帳號停更、街頭沉寂,這樣一首關於「現實和想像之間落差」的歌,被無數人默默加入播放清單。這些歌,沒有在新聞出現過,卻在耳機裡陪人走過日子。

你會發現,一首歌變成抗爭歌,很多時候不是因為它「夠激烈」,而是因為它在「那個時刻」給了人一點重量,一點力量,或者只是一點點陪伴。

甚至連〈光輝歲月〉這樣的經典,在雨傘運動時曾一度被批評為「左膠」、「失敗主義」,卻在反送中運動裡再次被大合唱。人們或許不再相信它能「改變世界」,但他們還願意唱它——願意,就是抵抗。

抗爭歌從來不是某個類型,它可能來自獨立音樂人、流行偶像、busking歌手,也可能是匿名網友在論壇上臨時寫下的一段旋律。它可能高舉拳頭,也可能輕輕唱著「沒關係,你已經夠好了」。在這個越來越難發聲的時代,能夠被唱出來,本身就已經是勇氣。

所以,什麼是抗爭歌?

也許,是那首在你逃跑時還在耳機裡播著的歌;是你在法院外看到有人小聲哼唱的旋律;是你在記過通知單上看到同學抄下來的歌詞;是你在深夜點開YouTube時,留言區裡滿是「謝謝你陪我走過」的那首歌。

它不一定吶喊,但它一定有人在聽。

它不一定要你上街,但它讓你知道,你不是孤單一人。

三、在歌聲中抵抗(上):台灣──情緒的風景,音樂的行動

如果你曾在2014年春天走過台北立法院附近,也許會記得那樣一個夜晚——那裡有帳篷、書架、便當、甚至還有一架鋼琴。那是一場由學生主導的佔領運動,人們稱之為「太陽花學運」。而在那樣一個喧囂又專注的現場,有一首歌像黎明前的燈火被靜靜點亮。

那首歌叫〈島嶼天光〉。

它是滅火器樂團為這場運動特別創作的作品,由國立台北藝術大學的學生向主唱楊大正邀歌,錄音現場就是佔領立法院外的人群。那天的錄音不完美,有人音準浮動,有人進拍太快,但歌聲真誠地擁抱了當時在場的每一個人。那不是一首唱給外界聽的宣傳歌,而是一首為了彼此而唱的歌——唱給堅守、唱給猶疑,也唱給將來的自己。

「天色漸漸光/咱就大聲來唱著歌/一直到希望的光線/照著島嶼每一個人」歌詞裡有光,也有等待,那是一場不確定的運動裡,少數能讓人安靜地相信「我們不是孤單的」證據之一。

如果說〈島嶼天光〉是寫給一場社會運動的歌,那麼在台灣,還有許多歌是寫給某一種沈默太久的痛。

蔡依林的〈玫瑰少年〉就是這樣的一首歌。這首歌改編自2000年高雄發生的校園性別霸凌事件——葉永鋕,一位喜歡跳舞、舉止比較陰柔的男學生,在學校被排擠,最後在廁所滑倒死亡。多年後,蔡依林用這首歌講述那個被「正常」社會拒絕的人,唱出一句:「玫瑰少年在我心裡/綻放著鮮豔的傳奇/我們都從來沒忘記」

它不是一首典型的抗爭歌曲,但它在同志大遊行現場被無數人合唱,也在家庭與信仰交戰的房間裡,陪伴了許多年輕人走過「敢不敢說出來」的歲月。在這個意義上,它不是對抗某個政權,而是對抗那個讓人不敢成為自己的世界。

還有焦安溥(張懸)的作品,她的作品一向內斂而堅定,像〈玫瑰色的你〉這樣的歌,從來不高聲疾呼,卻在很多人的傷口邊,像一塊安靜的布,蓋住正在流血的地方。她不會告訴你怎麼做,但她會陪你撐過不能做什麼的日子。

音樂的抵抗,有時不是為了改變什麼,而是為了在還沒改變之前,讓人能夠撐住。

這樣的抵抗,也出現在台灣原住民歌手阿爆(阿仍仍)的作品裡。她用排灣語創作的專輯《kinakaian 母親的舌頭》,在2020年獲得金曲獎肯定。這不只是語言的復興,更是文化與歷史記憶的拾回。對於長期被邊緣化的原民族群來說,能在主流平台上,用自己的語言大聲唱歌,本身就是一場不需請求的存在聲明。

她的音樂不怒吼、不抗議,但它存在。這是我們所能想像的最溫柔而堅定的抗爭方式之一。

如果我們再往土地與環境的方向看,還有像林生祥、拷秋勤這些深耕農村與環保議題的音樂人。林生祥曾以〈種樹〉與〈臨暗〉為例,唱出農村人口流失、土地爭議、與經濟正義。他的歌像老土地一樣慢,慢到你必須蹲下來聽,才能聽見裡面隱約的怒氣與願望。這些歌經常在反核、反迫遷的集會上被彈唱,在大聲疾呼之間,提供一種慢的力量。

有人說,台灣的抗爭沒有香港那麼激烈,但在聲音裡,它其實一直在。

台灣的抗爭歌,很多時候不在於「反對什麼」,而是「還能相信什麼」;它不只是一場街頭的動員,更是一場長年文化積累的展現。當歌聲出現在立法院門口、同志遊行隊伍、部落的山路,甚至只是你家的客廳,它其實都在說同一件事:

我們還在唱,因為我們還在。

三、在歌聲中抵抗(下):香港──從匿名之歌到城市的合唱

有一天傍晚,觀塘apm商場的手扶梯前,傳來一段熟悉的旋律。一個男生開口唱:「願榮光歸香港」,他聲音有些顫抖,像是剛鼓起勇氣。幾秒後,有人接上第二句,再來,是一整層樓的人合唱。商場裡突然安靜,連旁邊精品店的背景音樂都停了下來。手機鏡頭舉起,人群像是瞬間被一種無形的力量牽引在一起。

那不是演唱會,那是2019年的香港。

〈願榮光歸香港〉的誕生是一個傳奇。它沒有作曲人浮誇的記者會,沒有唱片公司的宣傳稿,甚至一開始連歌手名字都沒有。只是某天,連登論壇上一位用戶發了貼文:「作咗首軍歌,幫大家回血」,招募網友一起錄音。那個網名叫 Thomas dgx yhl 的創作者說,他只是想做一首「嚴肅有力」的歌,像國歌一樣可以鼓舞士氣。

但他沒想到,這首歌會在幾天內被成千上萬人下載、翻唱、改編,用各種方式唱出來。有人改編成鋼琴版、女聲版、合唱團版本,還有人翻成英文、日文、德文,傳到世界各地的遊行現場。這不是一首單純的歌曲,而是一種情感的語言。你唱出來的不是旋律,而是一種表態——我們願意站在一起,哪怕沒有人告訴我們這樣做有用。

這首歌有一句歌詞是:「祈求民主與自由,萬世都不朽,我願榮光歸香港」這句話曾讓人哭,也讓人被捕。後來香港教育局公開點名這首歌「帶有強烈政治訊息」,不應在校園播放。但這首歌最早的合唱之一,就是由一群中學生錄的。他們或許不知道自己違反了什麼,但他們知道,有些東西,如果現在不唱,就沒有機會再唱了。

這種來自匿名與素人的創作,反映了2019年運動裡一個顯著的特徵:沒有領袖,也沒有「大台」;但每一個人,都可以是行動者。就像音樂——沒有舞台也可以響起,沒有標籤也可以被聽見。

除了全新創作,舊歌也被賦予新的生命。〈海闊天空〉、〈光輝歲月〉這些曾經的「金曲」,重新成為人群中的合唱曲目。它們的時代背景也許早已不同,但裡面的情感——對理想的嚮往、對壓迫的抵抗——仍然可以被新一代理解。有人說,這些歌太溫和,太舊,但也有人說,它們就像是另一種歷史的回音:那個相信音樂能改變世界的時代,還沒完全死去。

然而,也有些創作,是新的,是激進的,是不加修飾地吶喊出來的。像方皓玟的〈人話〉,直接批評警暴與失序,歌名呼應7.21元朗恐襲過後,利君雅多次怒斥警方:「講人話啦!」,用一句「Tell me what did you say?」回應整個社會的沉默。這首歌在「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」中得獎,全靠網民投票。她曾說,若不是這場運動,她不會寫出這樣的作品,也不會明白音樂除了好聽,還能這麼有用。

還有莊正——原本是Sony Music簽約的流行歌手,卻因參與抗爭被捕,後來被公司解約。他自己錄製了〈Will (not) see you soon〉,MV裡是他站在地鐵站外、雨中緩緩走過的身影,沒有一句多餘的話,但畫面與歌聲傳遞出的那份孤獨與堅持,讓人久久不能平息。

更有意思的是,阮民安(Tommy)這樣的前偶像藝人,在旺角busking現場被認出來時,大家並不只是追星,而是把他當成一個也在現場的人。他後來自資錄製〈煲底之約〉,找來一整個「黃營」團隊合作拍攝MV,裡面有周庭,也有義務錄音師。他說:「既然有知名度,那就用它做點事。」

音樂,在這個城市裡從來不只是娛樂。

它是那個讓你在黑暗中知道你不是唯一一個不願放棄的人。

它是你在轉角聽見的和音,是在法庭裡抄在筆記本上的一段歌詞,是在被封禁之前,還來得及按下下載的mp3檔案。

有時它像石頭,有時像水。但它總能找到縫隙,流進那些還沒有關起來的心裡。

四、音樂能做什麼?──記憶、連結與療癒

人記住一場運動的方式,有很多種。有人靠口號、靠時間表、靠新聞照片;但也有人,是靠一首歌。

你不記得是哪一天第一次穿上黑衣,也不記得是哪一次在地鐵被推擠得喘不過氣。但你記得,在那一晚被清場後,你戴著耳機走回家的路上,手機裡放著的是哪一首歌。你記得那句歌詞是怎麼慢慢在喉嚨裡化開來的,然後你才發現,你已經哭了。

音樂的力量,在這種時候才會真正顯形。不是因為它改變了什麼,而是因為在你快要被世界壓扁的時候,它伸出一隻手——不拉你站起來,只是輕輕放在你背上,讓你知道你還活著,還有力氣慢慢往前。

我們曾經以為抗爭只有一種聲音,是吶喊,是呼口號,是正義凜然。但後來我們才知道,抗爭也可以是輕聲的,甚至是顫抖的。

音樂不是戰術,它是一種存在的方式。你可以在一整天都沒有講話的情況下唱歌,也可以在覺得沒有人會懂你的時候聽歌。當所有語言都不再可信,當說真話變成風險,音樂仍然允許你說「我不服氣」,允許你說「我還記得」,允許你什麼都不說。

而那份允許,本身就是一種救贖。

抗爭之所以令人疲憊,往往不是因為外部的打壓,而是因為內部的孤獨。當你看著身邊的人一個個退場,看著新聞裡一次次失敗,看著自己慢慢從「相信」變成「忍耐」,你會開始問:這些還有意義嗎?

這個時候,如果有一首歌,哪怕只是一句旋律、一段副歌,能讓你短暫地停下來、喘一口氣,重新找回自己——那就夠了。

也許你還記得某晚的地鐵站,有人站在牆邊低聲哼唱,那聲音很小,但你站著聽了很久;或者你記得一場遊行結束後,朋友沒有說話,只是把一副耳機遞給你,裡面是〈你是你本身的傳奇〉;也許你什麼都不記得了,只是當某首歌突然從車上收音機播出,你的手不自覺地握緊了方向盤。

音樂是這樣的東西:它不會告訴你要怎麼做,但它會在你最想放棄的那一刻,偷偷把你拉回來一點點。不是拉回戰場,而是拉回你自己。

我們活在一個讓人疲憊的世界裡。而音樂,有時就是我們能對抗這份疲憊的唯一方式。

它提醒你,記憶不是別人說有就有、說沒有就沒有的東西。

它告訴你,連結不是靠組織,也不是靠領袖,而是你唱出第一句時,有人願意接第二句。

它讓你知道,療癒不等於遺忘,而是你可以帶著傷繼續走。

這三件事——記憶、連結、療癒——它們不是口號,也不是功能,它們是你還活著的證明。是你還在唱的證明。

因為只要還有人唱著歌,就代表這座城市還沒被完全摧毀。

而你自己,也還沒有放棄。

結語|我們還在唱,因為我們還在

一首歌可以改變什麼?

它不能讓子彈退後,也不能叫鐵絲網鬆開。它不能保護人免於拘捕,不能修正憲法,不能填平街道上那一道道裂痕。但即使如此,還是有人願意唱。不是因為他們以為唱歌有用,而是因為他們不想在這世界變得太安靜以前,讓自己也變得無聲。

我們都看過那樣的片段:在商場裡,人群忽然停下,手機舉起,歌聲浮現;在中學課室裡,有人不小心哼出一句熟悉旋律,四周的人安靜下來;在某一場記者會之前,有人輕聲問:「你還記得那首歌嗎?」那是一種比口號更內斂的動員,比標語更深的情感認證。你不用知道那個人是誰,你只要知道他也在唱,你就知道你不是一個人。

在一個城市幾乎忘了如何做夢的年代,音樂還在教人怎麼記得。

它記得那個原本屬於所有人的公園,被重重鐵欄包圍之前,是什麼樣子;它記得那些從沒寫進報導的眼神、握手和道別;它記得那些沒有名字的人,他們沒有進入歷史,但曾經在歷史裡用聲音留過痕跡。

一首歌,也許無法讓整個社會改變方向,但它能讓某一個夜裡快要倒下的人,撐過去。它是那條從一個人心裡伸出的線,在黑暗中輕輕碰觸另一個人心裡的某處。不是拉,而是碰,輕得幾乎不可察。但就是這麼一點點,人就不會散。

那是人與人之間最原始的連結——你開口,我回應。沒有指揮,沒有協議,沒有準備,但卻能在瞬間完成一首合唱。這不是因為我們練習過,而是因為我們都需要那一點證明:我還在,而你也還在。

有人曾說,真正的城市不是高樓,不是路線圖,而是人之間願意彼此靠近的那個距離。而音樂,就是讓這個距離變得可能的東西。

唱歌的人不一定是勇敢的,他可能也很害怕。但唱歌這件事本身,就是一種抵抗。不是對外的,而是對內的——對那種想要放棄、想要遺忘、想要乾脆閉上眼睛不再理會一切的自己,說:「不行,我還不想。」

我們這一代人,見證了太多的裂縫:社會的、政治的、語言的、倫理的,甚至連家庭和愛裡,也有分裂。我們學會了怎麼切割,怎麼保護自己,怎麼不去碰那些傷口。但音樂不會避開那些傷口,它只是坐在你身邊,陪你一起呼吸。

有時候,它什麼都不說。它只是一句旋律,或是一段空白。但那也足夠了。因為它沒有責備你太慢、太懦弱、太感傷。它只是陪你。

它不需要結果,它不問你要不要勝利,它只問你:「你還好嗎?」

也許我們終究無法改變什麼,也許有些時刻永遠回不來,有些人永遠也不會再唱。但這些歌曾經在我們體內震動過,那些聲音的回音,已經留在我們的骨頭裡、記憶裡、語言裡。

而這就是它留下的東西。

不是旗幟,不是教條,不是戰果,而是:當你想念、想說話、想有人在時,你會想起那首歌。

也許有一天,這些歌會從公共空間中消失,被審查、被遺忘、被替換;也許它們會像某些人一樣,被標籤、被處罰、被封印。但在那之前,在我們還記得的這段時間裡,它們都還是活的。只要有人願意唱,只要還有人聽見,那些歌就沒有死。

而我們,也還沒有被摧毀。

我們還在唱,因為我們還在。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐