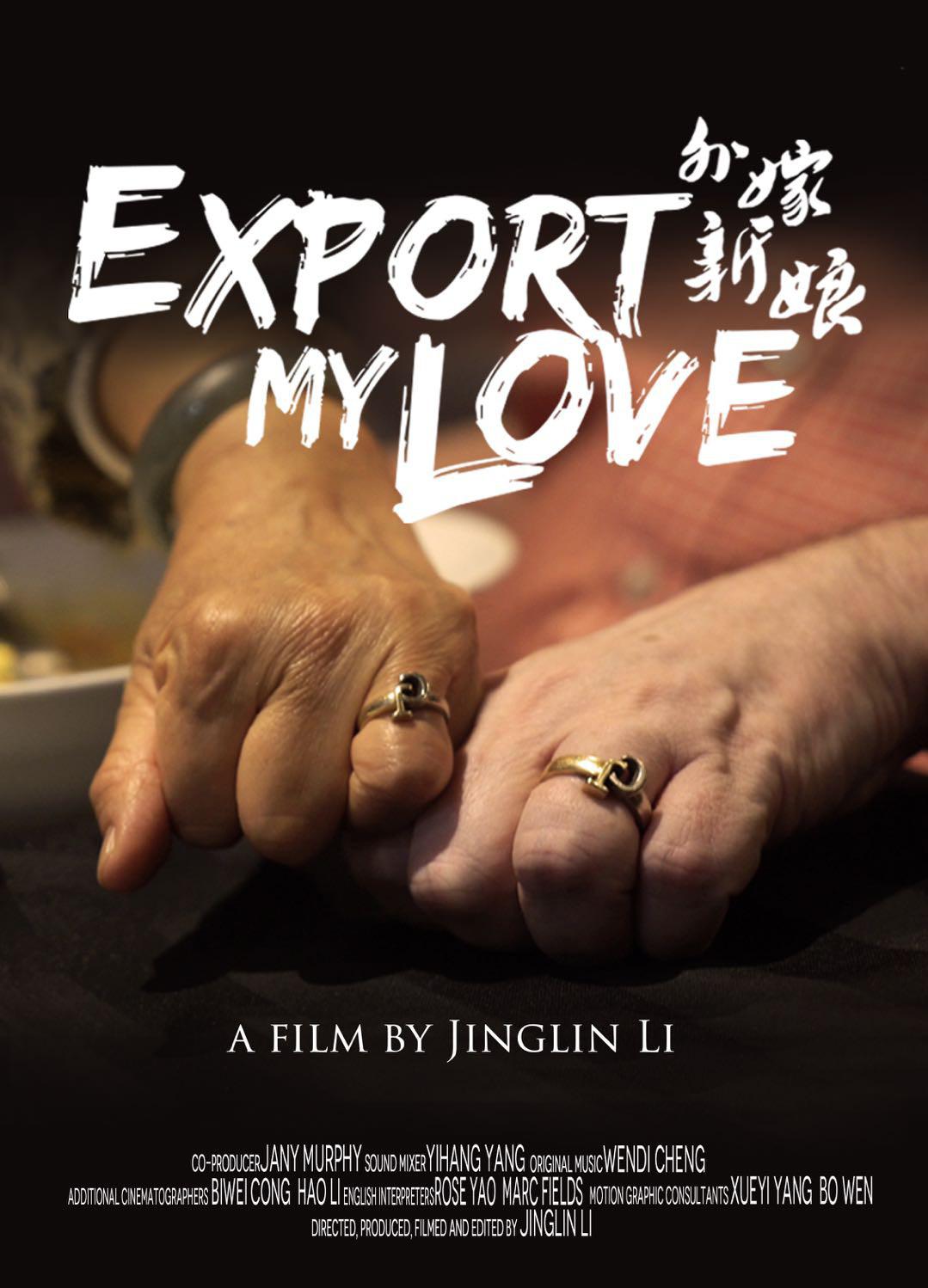

外嫁新娘

“在中国,离婚或是丧偶的女性并不容易找到下一段幸福,尤其是那些带着孩子的女性,这一过程更是难上加难。这些女性依然渴望爱情,她们希望得到陪伴,也希望自己的孩子能够在父爱的沐浴下长大。随着中国的开放,她们开始有机会接触异国男性。《外嫁新娘》聚焦“外嫁女”群体,跟随她们的外嫁之路,讲述她们人到中年背井离乡开启新生活的选择与勇气”

这是影片的简介,我们可以发现外嫁新娘(Export My Love)的故事并不复杂,但是讨论的是一个真正发生在身边但却没多人在意的话题。如果说片中的四位女性共同组成了一个群像画的话,那这幅画的背景和画框是有关“移民”、“身份”、“东方主义”等议题;而当我们凑近尝试看清画中每位女性的形象时,个人性的东西显示了出来,她们四人都各自从不同的方面反映出不同问题:“教育”、“语言”、“文化差异”,甚至是新自由主义中的“爱情”。

首先,外嫁女性这个群体的出现是建立在这种跨种族婚姻的建立能够给她们带来好处,并且这些好处某种程度上来说是中国男性不具有的基础上。影片中的女性都是在婚姻生活中遇到困难的人。她们或是离婚或是丧偶,都有自己的孩子。她们面临社会和周围的压力,在中国会被冠上“二婚”,“三婚”等名头,很明显在中国现代婚姻市场上并不具有“竞争力”。同时她们中的一些人也对中国男性彻底失望,形成了双向拒绝。但是从教育角度考虑,孩子需要“父亲”这个角色;从经济角度考虑,物质条件上的合作能够帮助她们更好的生活;从国籍角度考虑,拥有一个美国国籍能够让自己的生活有更多选择,子女的教育也有更多可能;从情感角度考虑,她们需要陪伴。虽然语言可能是很大的一个障碍,但是“西方”男性在她们眼中可能还代表着开放、热情以及平等。尽管实际上并不是这样。从她们的角度考虑,外嫁整体上是个更好的选择。就像Jany在饭桌上和Jessica的对话,她告诉Jessica,这件事(外嫁)是对子女甚至老人都有益的事情。

而从另一方面来说,外国男性也有这样的需求。援引导演和凹凸镜DOC访谈中的内容,导演发现许多老外长期在南宁,找了南宁的老婆。他们一两千的退休金能够完全在南宁过的不错,但这在美国可能是做不到的。也就是说,这些外国男性在本国的婚姻市场上可能也不具有竞争力。Jany的第一段婚姻极其危险,她最终发现对方是一个恋童癖。而Bobo,在影后访谈中,导演告诉我们她最终嫁给了一个70多岁的白人男性。外嫁婚姻的双方都可能是各自婚姻市场上的被拒绝者,但是他们之间的需求能够在对方身上满足,就像完成一笔交易。

新自由主义给人们带来所谓的自由,它强调自己让市场和每个人都有自由选择的权利,而这是通过让人们对一切东西都能够量化为经济价值实现的。当考虑生育时,人们会想到自己是否有足够的经济能力抚养;当考虑建立关系时,人们会想到在未来的某一天,是否有可能利用这段关系来达到自己的目的;当考虑婚姻时,人们会想到这段婚姻是否能够给自己带来经济或者事业上的价值。情感永远不是最重要的,因为它不能够被以经济价值计算。在影片的结尾,Jany和丈夫去餐厅过结婚纪念日。Jany说婚姻是一种伙伴关系,她的丈夫则补充说,这种关系需要有爱,是充满爱的伙伴关系。

Jany是否真的爱她的丈夫我并不关心。从影片中看来她过得挺开心,她过上了自己想要的生活,一个她自己挣来的生活。自由选择的权利是进步的特点之一,尽管这种自由可能是不彻底的甚至是虚假的。但是对于影片中讨论的中年女性来说,这种迟到的自由是非常重要的,迟到总比缺席好。新的可能、新的生活、新的结果。

写到这感觉应该收尾了,虽然有很多问题还没有涉及和深入,但是我不想下一个非常概括或者笃定的结论。就像导演所说的,她在拍摄过程中感受到被拍摄主体身上的复杂性。我们需要对活生生的个人保持敬畏。这篇文章里很大程度上讨论的是新自由主义(必须要说,新自由主义语境下的女权主义存在非常大的问题!),而不是直接触及女权主义的一些理论,因为我相信这部影片有讨论一个更加全面的主题的可能:外嫁婚姻中的对方是怎样看待这段关系的。一段关系不是单方叙述的,而是一个互动的过程,她们的身份也是在这个过程中建立的。此外,影片的英文名中的“Export”也不得不让我联想到自由市场、进出口等概念,尤其是在特朗普试图逆全球化(并不完全是个贬义词)的背景下。他的关税大棒还没有挥到婚姻头上,希望“爱情”还能够自由进出口,尽管这个词已经变成了习惯套语。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!