在芬兰确诊成人ASD/ADHD有多难?(1)

作者:twist

关于标题我可以说上三天三夜(大倒苦水+信息倾倒[information dumping]),本来开设十芬酷儿就打算第一篇正式的文章一定要写这个的,结果拖了三个月了。我是在发布上一篇专栏前言的同时预约了私立诊所的神经心理评估,因为刚好那一周闲下来,允许我捡一些学业之外的支线任务。对于完整地把我的体验整理成文这件事我好像是非常抗拒的,所以本文应该会比较混乱(这并不是我通常的行文风格……),我觉得是因为很多细微之处我自己也还没消化(process)好,要是等我能够轻松、成熟地阐述(conceptualize)这些体验并将其整合进我的个人叙事再下笔的话可能是几年后了……

如你所见,为增强语言的准确性,本文会夹带许多英文词汇并作出我自己认为最贴切的简中翻译。

目前进度是神经心理评估已经完成,得到了预料之中的结果,下一步是等待和精神科医生的预约(在下个月……),获得诊断和可能的药物治疗。

一、如何发现自己可能有ASD/ADHD的?

ASD (Autism Spectrum Disorder),孤独症谱系障碍,俗称自闭症。

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),注意力缺陷多动障碍,俗称多动症。

如果你想获得更多关于孤独症谱系和神经多元(neurodiversity/neurodivergent)的信息,简中平台推荐微信公众号“青衫Neuro”,英文网站我个人推荐embrace-autism.com/和neurodivergentinsigh...。Instagram有很多神经多元、残障议题倡导的博主,Reddit和Tumblr也有相关小组或话题标签。

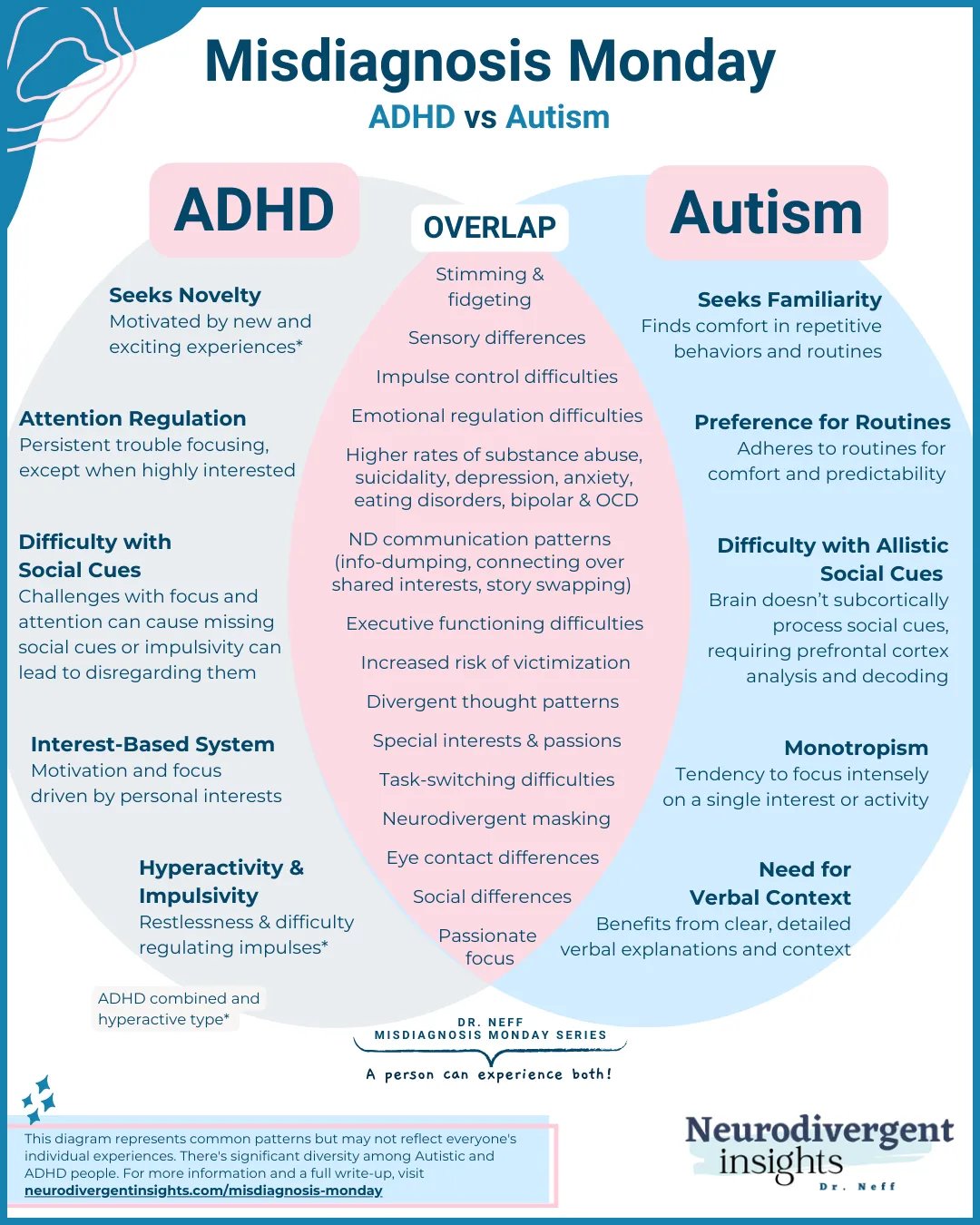

我从几年前(应该是2019年左右)偶遇微信公众号“青衫Aspie”(最近更名为“青衫Neuro”)就一直关注,虽然那时候并不觉得自己属于孤独症谱系。公众号发布了许多孤独症谱系(被指派)女性的自述,作为资深精神病+医学生的我很感兴趣,能够理解她们的体验,但不至于有共鸣或者被击中的感觉。当时做Aspie Quiz结果显示我同时具有神经典型和神经多样性的特征。2023年在小红书上刷到一张ASD和ADHD重合的韦恩图(原图地址:neurodivergentinsigh...),才发现自己基本全中,从而开始重构(reconstruct)我的成长经历。

图片描述(由ChatGPT-4-turbo生成)(因为完整版的图片描述篇幅太长,又无法缩小字体,所以此处图片描述稍作简略,并未完全覆盖图片内的所有信息):

This infographic compares ADHD and Autism, highlighting their differences and overlapping traits.

ADHD (Left, Pink): Seeks novelty, has trouble with attention regulation, struggles with social cues due to attention challenges and impulsivity, and is driven by personal interests. Hyperactivity and restlessness are common.

Autism (Right, Blue): Prefers routines, finds comfort in familiarity, has difficulty processing allistic social cues subconsciously, tends to focus deeply on specific interests, and benefits from clear verbal explanations.

Overlap (Middle, Purple): Both may experience stimming, sensory differences, impulse control difficulties, emotional regulation difficulties, executive dysfunction, special interests, social differences, divergent thought pattern, and passionate focus, and have higher rates of comorbidity and increased risk of victimization.

The infographic emphasizes that a person can experience both ADHD and Autism and that neurodivergent experiences vary.

我总觉得分享我自己的发育史有种祥林嫂到处诉苦的意味(没有说祥林嫂不对的意思),而且每隔一段时间就会挖出一些新的线索或者产出一些新的探索成果,以后再回来看自己现在的叙事就会觉得漏洞百出,所以还是不要太早把这些“定死”比较好。那就尽量简要地说一下吧。

我出生于1999年。从小并没有觉得自己哪里不对劲,学习成绩很好,好像社交也还可以,是那种“别人家孩子”,放在小说里这大概是明线,而暗线是早期和父母分离、在幼儿园被老师针对、在学校被欺负、小学时期处于名为友谊实为虐待的关系中(对不起一说发育史就会歪到创伤史……)然后成为资深精神病人,初中学业压力大开始患上强迫症,高中陷入进食障碍,高三确诊神经性厌食+重度抑郁住院,休学了一年(2015年那时候因精神问题休学似乎还是非常少见的现象,后来在网上看到越来越多的学生抑郁症休学退学,我觉得和极尽压榨学生的学校管理模式以及整体趋于绝望的社会环境有关,要是我晚生几年说不定连初中都活不过……)。此后一直药物治疗+心理治疗,高三复学以及大学之后基本上无法学习,背着一屁股学业问题顽强地滚到现在……

2022年来到芬兰后因为文化差异和语言壁垒,我的社交问题变得严重,刚开学还试图融入来自不同国家的同学当中,发现完全融不进去,也有过几个能长聊的同学,但这样的社交仍然令我非常耗竭(burnout),甚至发展到一跟同学聊天就会发抖。在中国留学生社群里会好一些,所以自认为仅仅是英语太差,多练就好,但是社交焦虑到这个程度实在是练不了一点。直到了解孤独症掩饰(masking)的概念,才意识到或许很大一部分原因是我从出生开始在中国大陆生活了20多年,社交规则的学习是循序渐进的,所以可以有效地掩饰自己的社交缺陷(social deficiency),并且在错综复杂的人际关系中找到匹配自己社交能力的生态位,自认为社交能力合格。但切换到全新的社会文化环境中,社交规则完全学不会,即使摸到了一点也觉得遵循起来极度痛苦。我基本上社交退缩了,也接纳了这样的自己(开始社会性摆烂!)。

其实在国内的时候我的“社恐”也已经相当明显,直到2019年我才逐渐承认和接纳这一点,在此之前我一直认为自己“只是不喜欢社交不是不能”。高中和大学时期基本上没有情境朋友(situational friend),有人试图接近我我也会觉得非常不舒服立刻逃离。旁人看来或许更显著,前任伴侣强烈推荐我看《孤独摇滚!》,他说我和主角波奇酱一模一样。

至于重复行为(repetitive behavior)、深度兴趣(special interest)、感官差异(sensory difference)这些孤独症核心特征(traits)当然也有一些,但是不至于像《生活大爆炸》里的Sheldon一样外显和典型,主流文化中局限而过于刻板的荧幕形象多少会让不符合刻板印象的谱系人士怀疑(invalidate)自己的体验。

在深入了解孤独症谱系后,我决定将抛弃掩饰(unmasking)作为这几年的个人目标,在这个过程中果然挖出了更多谱系特征,只是一直被忽视和压抑,比如视觉听觉触觉敏感、内感觉障碍(interoception challenges),或者与其他精神障碍混淆,比如重复行为与强迫症、耗竭与抑郁症。

ADHD这边的话,主要是注意力无法集中引发的学业问题、拖延、执行功能趋近于零,连基本的日常护理都难以进行需要逼迫自己(又可以和抑郁症混淆了),有时候又一时兴起开启一些乱七八糟的支线任务没过多久就悄悄丢下烂摊子,也会过度集中注意力(hyperfocus)在被认为“无关紧要”的事情上无法转移……

说到这里(离完全覆盖我的特征还差很远)好像已经相当明显了,为什么看过这么多年精神科医生都丝毫没被怀疑过ASD/ADHD呢(然而被鉴别过双相,还接受过氯胺酮治疗难治性抑郁症的临床试验)?

构建个人叙事的角度很重要,连自己也骗过了自己20多年,全盘接受”主流“叙事、逼迫自己“适应社会”只会让我离真实的自我(identity)越来越远,以一种微妙的解离(dissociation)作为应对方式,当然无法达成内在的协调,索性认为自己是个无可救药的精神病,自杀的念头始终在脑海中盘旋。

大多数精神科医生对神经发育障碍,尤其是“非典型”的表现,也完全没有了解。所谓典型,大概是“低重典”自闭症,或者是有严重行为问题一秒钟都坐不住的小男孩……连这类患者一到成年也会自动消失。如果不是专攻“非典型”ASD/ADHD,这些专业人士的知识也就停留在他们读本科的年代,是大课上一句话带过的非考点,再加上一些公众层面的错误印象(浪漫化,例如《雨人》里的那种特殊天才,还有“来自星星的孩子”……真的会有人喜欢被这样称呼吗?出生在地球凭什么被开除球籍?或者更恐怖的非人格化,自闭症被认为是家庭和社会的负担,有人留言说应当处死……)。当然,跳回医生的角度,要求医生们了解所有犄角旮旯的疾病不作出误诊漏诊也是不现实的。而且老师们常常说,病人不会按书生病。

医患关系大多数时候是不平等的,以医生为权威的一方,而患者很少能打破信息差,以平等的姿态向医生提出异议,在这样高度专业的领域,这种模式被认为通常有利于患者的健康。可是成年的、通常是低支持需求(不等于没有支持需求)的神经发育障碍群体为了寻求帮助需要如此努力地承担起自我教育和倡议(self-educate and -advocate)的责任,而且仍然会在就医过程中屡屡碰壁,凭什么呢?来自专业人士的否定(invalidation)更具杀伤力(非专业人士突然莫名其妙地跑来否定一通也有一定杀伤力),这样傲慢或冷漠的态度(青衫Aspie有很多避雷信息,Reddit相关小组也有一堆悲情控诉)不仅延误病情,也造成次生创伤,导致对医疗体系的信任丧失(暗示下文……)。而自我教育和倡议意味着信息获取和认知水平上的特权,对于没有这些特权的人来说又该怎么办呢?

因此我认为,作为医疗专业人士,承认自己的无知、保持谦逊和开放比背诵多少知识点更重要(反正论记忆力谁都比不过AI)。

二、在YTHS寻求确诊ASD/ADHD的失败经验

作为学生我首先尝试的是YTHS(Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Finnish Student Health Service)。当我向精神科护士提出我可能有ASD/ADHD时,她的态度似乎是接纳的,但是明确告诉我YTHS不提供成人ASD诊断,诊断ADHD也比较困难,似乎是因为排队时间很长。接下来我接触了两名精神科医生,第一位是远程会面的,他提供了ASD和ADHD的量表。因为我觉得视频通话对我来说非常困难,希望安排能见面的医生,于是转至第二位。在和她的几次接触中,她没有直接否定(invalidate)我的考虑,但我感觉她一直在回避,我感受到被间接地否定。她延续了之前全科医生开的抗抑郁药和褪黑素的处方,建议我自己寻找EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)方向的心理咨询师进行长程心理咨询治疗创伤(因为YTHS只提供免费的不超过10次的短程心理咨询)(然后我刚好选择了一位不受Kela覆盖的心理咨询师,自费心理咨询持续至今……而且关于我持学生签证能不能获得Kela的心理咨询报销这件事Kela也没有明确答复……),在去年最后一次远程会面(2024年2月)(我实在是不明白为什么远程会面是默认设置,想获得当面会面的预约许可需要给精神科护士发信息请她协调)我不甘心又问了一次,她明确告诉我如果我想寻求评估确诊ASD/ADHD只能自己去私立诊所。

我没有信心再尝试,对YTHS完全失去了信心,也许是我不会沟通,也许是我脸皮不够厚,一次次被拒绝让我感觉很累、很气馁。

搜了一下私立诊所擅长ASD的医生信息,似乎都是针对儿童的,而且一次预约几百欧元,我没有那么多试错成本。当时我打算2025年回国的时候再尝试确诊,至少国内可以参照青衫的就诊地图。

当然,另一个思路是绝口不提ASD,只寻求ADHD的确诊,因为对于ASD并没有药物治疗(就算有我也持消极态度)而ADHD有(可能可以拯救我一团糟的学业),YTHS并没有完全堵死ADHD确诊的可能性。但是显然我的ASD特征力压ADHD(从上一节的篇幅分配也可以看出来了),抽离ASD只保留ADHD的叙事对我来说是很困难的,比如,由于ASD和强迫症的代偿,我算得上是很细心的人,不会丢三落四,也不冲动多动……诸如此类与典型ADHD相反或被“中和”的特征,或许造成了有偏差的临床印象,因此精神科医生也不会将我转介给擅长ADHD的专家。

而且神经发育障碍的诊断需要发育史,我作为不会芬兰语的外国人,无论怎样说都是空口无凭,YTHS不处理这样的麻烦情况(病历原文:YTHS:llä ei tehdä vaativia erotusdiagnostisia arvioita.)。

我当时也给父母发微信希望他们能提供一些发育史,意料之中完全得不到配合,作为医生的父母完全无视我给的线索,说我小时候非常好,不要想那么多,自闭症的孩子是不可能聪明的。收到这样的回复,我只剩下完全的失语。

就这样拖到8月的一个早上我还没睡着,反刍这些事情找不到任何出口,就跑到Facebook上的Autism Spectrum Finland小组发了个帖www.facebook.com/sha...寻求建议,收到了一些很用心的回复,也印证了我面对YTHS的感受。总之就是在公立医疗系统内确诊希望渺茫。我也没有多余的心理承受力去继续碰运气。有人推荐了一名做评估的心理学家,拖到快12月我终于下定决心预约,因为快要开始做毕业论文,如果能够获得ADHD药物,说不定会顺利很多,为什么要继续折磨自己呢?而且手头刚好有一笔钱。至于2025年的回国计划我也没有想好,说不定就搁置了,而且就算回国成功确诊,在芬兰获得ADHD药物仍然需要和YTHS周旋(参考mp.weixin.qq.com/s/L...)。总之就是拖了这么久,然后突然在很短的时间内作出昂贵的决定,觉得还有一点希望就一定要抢救一下。

(未完待续……)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!