319|“距离主义”

当婴儿出生之时,往往以触摸感受和探索世界,这种触觉模态在现代系统中却常常遭到限制和规训。屋墙的电路插口与明火灶台,博物馆厚重的玻璃,“安全社交距离”,都让人们不自觉缩回手指、抱紧双臂。谁被允许触摸?舒适范围在哪里?会有禁区和危险吗?谁能定义这些禁区?

在本文中,美国盲聋诗人约翰·李·克拉克以“距离主义”一词,梳理了触觉生物在视听社会中被隔绝和圈锁的感受。盲聋(DeafBlindness)通常与特定基因状况(“尤塞综合征”,详见社群公众号Usher一家人)相关,个体处于视力障碍与听力障碍的双重光谱之中。在充分支持的状况下,学习手语,学习盲文,或者是拥抱一种灵活混杂了不同身体发音要素的触摸语言,都会打开盲聋个体和世界交流的可能性。然而,往往是主流教育者的“介入”式支持,让盲聋儿童一度彼此隔绝,损失了感受和发展触觉语言、直接交流的机会,而这种介入,在盲聋人成年之后依然持续存在。

带着语言被剥夺的经历,盲聋人们逐渐走到一起,并将更加亲密。如今,克拉克是亲触语运动(Protactile movement)的践行者,也和盲聋伙伴、语言研究者一起,通过“亲触研究网络(Protactile Research Network)”等社群知识平台思考、介绍和传播关于触觉生活的细节。触摸的音系学与手语、口语有何区别?漫长疫情中,盲聋幼童如何习得亲触语?技术与设计如何引入亲触法则?这些问题便是打开新大陆的邀请。在本文末尾,校对、特约编辑Raffia也分享了自己进入触觉模态、成为“同航人”的心路历程。

“你感觉到了吗,世界震颤着,因为它终将崩塌并重新凝聚在一起吗?”

原文作者 / 约翰·李·克拉克(John Lee Clark)

校对、特约编辑 / Raffia

译者 / 心澈、 Raffia

编录 / 林子皓

头靠在你的手臂上无奈地蹭了蹭,我发现自己即将为你介绍一个花哨的新词汇。作为诗人,我并不喜欢行话。然而我们有时的确需要一个新词,来改变理解世界的方式。明眼聋人(sighted Deaf)群体就是如此活用“听觉至上主义”(audism)概念的。该词由聋人学者汤姆·汉弗莱斯(Tom L. Humphries)于 1975 年首次提出,但直到明眼健听的(hearing-sighted)语言学家哈伦·莱恩(Harlan Lane)在其1993 年出版的《善心背后:被削弱的聋人社群》一书中使用了这个概念,“听觉至上主义”才真正被广泛讨论。明眼聋人一直都知道,听人社会的歧视总是建立在他们的听力情况和口语能力上,但这个新词的出现突然让这样的现象更容易被识别分析。

很典型地,在我们的盲聋社群,也有几位伙伴在盲人主题的基础上提出了变体,但都没流行开来。最近,“视觉至上主义”(vidism),这个描述对视觉的极度认可与推崇的词,获得了一些关注。它很实用,原因有二:首先,它点出了明眼聋人群体通过压迫我们来复刻他们所受的压迫的一些方式;其次,除了宽泛的“健全中心主义”(ableism)一词外,健听盲人群体一直没能提出一个术语来阐释视能特权与偏见——直到“眼球中心主义”(ocularcentricism)在学界尴尬地找到了一席之地。而我们的伙伴布赖恩·尤纳什科(Bryen Yunashko)(译注:美国当代盲聋倡导者,盲聋智库联合发起人,曾担任芝加哥大都市区盲聋联盟主席),已经做了很多工作去定义与讨论“视觉至上主义”。

然而,仅讨论“听觉至上主义”和“视觉至上主义”,还是跟现实隔了层玻璃墙。我能感觉到另一边藏着个什么更庞大的东西。我渴望一个新词,可以把这层神秘的墙彻底击碎,揪住它的脖子说:“终于逮到你了,你个老狐狸!”

自 2007 年亲触语运动(译注:“亲触运动”/Protactile Movement 是一场美国盲聋群体所掀起的运动,参与者主要以触摸为信息交流方式,彼此直接相连,详见附录。)以来,不论盲聋人还是非盲聋人,我们所有人对这玻璃墙存在的感知日益强烈。这场运动,教会了我们很多:我们是谁、什么才是自然而真实的、如何活着、语言是什么。至此,我们过去曾不得不承受的,变得再也无法忍受了。

我好奇,触觉的反面是什么?研究了盲聋社群的历史,我发现我们一直都是触觉生物。但听人与明眼人却长久以来限制着我们的触觉生活(tactilehoods)。我们总是被剥夺一些最基本的人权。那么,我们要如何称呼这种形式的压迫?

01.一种“保持距离”

我建议称之为“距离主义”。“距离”(distance)这一英文单词,起源于拉丁词语“distantia”,意为 “保持距离” (a standing apart)。“距离主义”指的是听觉和视觉这两种远距离感官的特权。许多文化都是在这两种感官近乎垄断的基础上发展起来的,极大伤害了我们。这种基于以视/听觉而进行社会参与的执念,对我们来说只意味着一件事:死亡。

但这么说又过于简化事实。不同形式的社会偏见,各自拥有鲜明的性格和一套独特且盘根错杂的恶。因此,我将详细阐述“距离主义”这一概念的核心——“保持距离(a standing apart)”的含义。目前,亲触语中,我们已有一个词汇来描述拒绝触觉、拒绝连结的人。它(译注:前文写到的“触觉”的反义、给盲聋群体带来压迫的力量)既是一种行为也是一种态度。很多视听社会都高度赞扬这套逻辑,社会成员也努力保持距离,不论彼此相隔有多近。社会的统治者和英雄们也都孤身一人——他们离众人的距离越远,就越受人尊敬。社会地位低下的人们,则因贫困、剥削或惩罚而被迫挤在一起。这些让人处处受限的生活条件,尤其是让他们消失在公众“视野”和“听野”中的条件,把“距离主义”展现得淋漓尽致。这套逻辑下,尽管技术大肆宣传其连结世界的能力,它又常常让人们相互隔绝。

选择只使用这些远距离的感官,并以这种方式生活的明眼听人,是否做错了呢?不。如果他们想眼睛瞪大、耳朵张开恨不得扇动着,他们尽可以如此存在。但当他们把他们的距离主义强加在我们身上时,我们就有意见了。

我们一起读一段经典的距离主义式陈词吧,出自一篇教盲聋人群怎样使用白手杖(译注:white cane,视障人群使用的导盲行动辅具)的教科书前言:

“同时失去视觉与听觉,是目前人类所知最严重的身体障碍之一。从本质上来说,这种残障夺走了人体最主要的两种感官,而我们主要通过它们来获取所处世界的认知与信息。它也极大地限制了我们交流的有效性与行动的自由,这些都对于全面而积极的社会参与是必不可少的。”

曾经,这样的说法几乎无可辩驳。但现在有了对“距离主义”的批判,我们可以把它层层剥开。这套老掉牙的说辞,将社会不公说成是受害者的错,而有特权的一方得以假装无事发生。我们身处社会底端,是因为什么?因为我们盲聋。那就没办法了。于是我们和社会底端继续绑死。这可真是个简单的把戏。他们把东西拿走,拿到我们够不着的地方,然后说我们的认知有限。不管他们做什么,最后还是我们的错。

我多希望把由此挖掘出的所有想法都分享出来,但那估计要写上好几年!接下来,我想聊聊“距离主义”是如何在盲聋人的生活里运作的。

02.干预者

尽管于我们而言,社会里有很多障碍,我们依旧对周围的世界有很多感知。但当我们去探索,甚至仅仅是存在着,明眼听人就要冲过来干预我们的生活。他们能帮我们吗?“别碰!”他们乐于向我们形容某物。他们会引领我们,哦不,他们会帮我们拿过来。这样做多简单!!“你好!我叫凯蒂,我是你的‘干预者’ (Intervenor)”!(译注:政策定义中帮助盲聋人群和外界沟通交流的职业者,该表述多在教育场所中使用)

我一直思考着这样一件事:为什么在盲聋儿童的教育历程早期,学校管理层会开始给我们每个人配备一位特殊的“师友”(teacher-companion)?过去并不总是这样的。某些课上,我们只有一位授课老师,依旧还有彼此相伴。我们可以追溯“距离主义”是如何开始的、明眼听人又如何想让一切“看起来正常”。我们“在黑暗里摸索”的场景对他们来说可不怎么好看;我们聚在一起开心地闹成一团的样子也不大美观。教育,意味着我们必须老老实实坐在桌前。

解决方案就是给我们每个人分配一位明眼的陪同人员。这些“师友”,把我们彻底分开,让老师站在我们前面授课。他们通过这种代理的方式把我们变成“能听能看”。即使我们一直和授课老师保持着接触,但因为陪同人员的配对加入,盲聋伙伴不再挤成一团,整个画面看起来就整洁多了,且感人肺腑:自我牺牲的老师们,孜孜不倦地维系着我们和世界仅存的联系。啊!伟大的老师们,创造着教育的奇迹!

如今,那些特殊陪伴者被称为“干预者”或是“介入者”。这头衔简直太恰如其分了。偷听了本文的“干预者”们会抗议道,“但吉米想碰什么,我都让他去碰了啊!”不,朋友,这根本不是“允许”或“鼓励”的问题。这涉及到一整套文化——同样是触摸,我们有“距离主义”式的触摸,也有“亲触”的触摸。不同文化也对身体接触间有着不同定义,有些在见面时握手,而某些则喜欢亲吻脸颊。但这些情况,都只是“距离主义”规则下的例外,且依然受其制约。亲触的基础,是一整套基于触摸所建立的社会关系,意味着握手或亲吻并不与“距离主义”相悖,而是从属于一套更大的、关于触摸的词汇系统。一个“距离主义”者并不能真正教导或激励我们的孩子,让他们作为亲触社群一员学习、生活。然而,盲聋儿童的教育却从未将我们列在教师的行列中。为什么会这样呢?

03.一条从未踏上的道路

1841年9月30日本可能是一段美好且不同寻常的历史的起点。这一天,我们的伙伴奥利佛·卡斯维尔(Oliver Caswell),这位十一岁的盲聋男孩,走进了柏金斯启明学校(译注:Perkins School for the Blind,美国最早的一所盲人学校)。我们的姐妹劳拉·布里吉曼(Laura Bridgman),这位后来被查尔斯·狄更斯等一众人认定为教育奇迹的世界名人,彼时已在那里学习了四年(译注:劳拉·布里吉曼是美国第一位接受英语语言教育的盲聋人。在狄更斯的《美国纪行》一书中,记述了劳拉的事迹,使她短暂出名了一阵 )。那天,在奥利佛第一次遇见的人中,劳拉是第一位引起他兴趣的人,二人十分合得来。见此情形的学校主管塞缪尔·格里德利·豪(Samuel Gridley Howe)决定让劳拉成为他的教学助手,来教授奥利佛第一堂课。劳拉和奥利佛通过指拼法进行学习(译注:指拼法是指用手势拼出字母表中的字母。它不是一种独立的语言,没有语法结构和句法,虽然在手语中使用,但手语包含手部动作、面部表情和肢体语言等更核心且重要的组成。),跳过了塞缪尔·豪曾在劳拉的课上所使用的更费劲且适得其反的步骤。此后,劳拉极热心于给奥利佛上课,每周花费数小时投身于这项志业上。柏金斯学校里最珍贵的收藏之一就是一幅描绘劳拉教奥利佛读书写字的画像。而校长塞缪尔·豪漫长的欧洲蜜月之旅,也适时眷顾两人,给了他们自主学习的机会。

在聋人教育中,聋人老师会在教育开始的第一天就参与其中。很多学生在毕业后会立刻被聘为老师,同时也有聋人老师在世界各地成立新学校。早年盲人学校的盲人毕业生也会被聘为老师,继续扮演关键角色。但在盲聋儿童的教育里,我们却没看到过类似的模式。现如今,我们有数以千计的“干预者”在工作;有数以百计的老师在聋校、盲校或公立学校里教书;还有数以百计的早期干预专家。但他们无一人是聋盲者。发生了什么,让这些触觉老师和榜样们被彻底地拒之门外?

塞缪尔·豪回到柏金斯后,他发现劳拉和老师同学们走得太近,学了太多宗教相关的知识,也产生了很多疑问。他声称自己的教育实验被毁了。他本想知道,如果没有人向劳拉提及上帝或宗教,她是否会自发想到或发现上帝。他愤而作出激进的改动,于是在接下来的五年间,劳拉只被允许接触一位老师,任何拓宽她交际圈的建议或计划都被他拒绝。柏金斯由此创立的这个模式,至今仍在世界范围内沿用,即为我们每人配备一位特殊的陪同“师友”。这些人据称是被派来帮助我们、保障我们安全、保护我们免受不良影响的。如今我们也明白了,他们更是来确保我们追寻“距离主义”这一愿景的。我们就这样学会了等待,等人告诉我们这世界是怎样的,而不再自主探索。

某些形式的压迫,期待并造就这样的结果:他们压迫的目标人群被裹挟着,除了合作与感恩,别无选择。“距离主义”的意图,就恰恰在于我们永远也不可能完美遵循它,但一定要屡败屡战。就是这注定失败的尝试,让社会确信我们认同着他们的价值观。我们处在需要做好、但永远也不够好的位置。塞缪尔·豪坚定地将我们排除在盲聋领域之外,因为它需要保持一定程度的失败。如果它的目标是成功地教育我们,那么它早就会拥抱我们所展现的丰富的触觉世界感知,并重视我们作为教师和领导者的价值。相反,“距离主义”是我们要遵守的首要条件,而要使距离主义煞有介事,教育领域的工作就需要既困难又昂贵,而不是简单而有效。

04.换汤不换药

成年后的我们也会受到功能相似的干预服务。美国称这类服务者为“支持服务提供者”(译注:Support Service Providers, 以下简称“支持者”,为聋盲群体提供视觉及环境信息的专业人员);英国则称为“交流指导员”(译注:Communicator Guides,以下简称“指导员”)。在加拿大,他们甚至懒得假装盲聋成人与儿童之间有什么不同,他们的干预者既为儿童服务,也为成人服务。

我并不是主张我们不需要明眼助理。毕竟我们的确生活在“距离主义”社会中,我们也无需排斥周围那些“读空气的人”。但“支持者”提供服务的方式却往往令我们窒息。这也是为什么自治权(autonomy)是“亲触运动”的主要关切。我在教“亲触语”时,喜欢把“autonomy”这个词分成三个部分,使其语义和拼写便于记忆:

AUTO:他们自然而然地(automatically)做了很多事——插手接管替我们做决定,以各种假设揣测我们。

NO:我们要对这种惯性行为说“不”(no)!

MY:我们要说“我的”(my)!——我们将以自己的方式行事,自主做出决定。

我刚认识某些“支持者”时,她们就管我要购物清单了。她已经准备好全权代理,只需要我抓着购物车把手跟在一旁。她们往往会对我的行为感到困惑,因为我不提供购物清单,而是主动带领着她一起走向可以找到我想买的东西的位置。了解、学习我周围的世界,是我的责任。她工作的一部分就是陪伴我,协助我更新这部分知识。她的工作并不是获取这本该属于我的知识。

有位“支持者”在身边还是有帮助的,但如何以及何时提供支持对我们意味着完全不同的体验。不幸的是,大多数“支持者”、“指导员”和“干预者”项目都完整地保留了他们的“距离主义”理念。这导致他们经常主导我们的生活,妄自揣测我们,把我们的白手杖推开,不让我们和周边世界接触,总是挡在我们与他人之间,而不是支持我们与他人建立直接交流,他们引导我们的方式,让我们与世界永远保持着一定的距离。难怪我们的认知是有限的!

在我们内部聚会、会议、休闲时,他们的“距离主义”理念一展无遗,丑陋且不自知。过程都是一样的:我们每人被分配一位“支持者”。他们非但不辅助我们彼此联系,反而成为与我们交谈最多的人。他们的存在,织出一张“距离主义”的网,将我们分开,或者更难找到彼此。他们还会破坏我们聚作一团、用触觉共同交流、感知的时机。有位朋友和我分享他参加了一场瑜伽活动的经历,发生在一个很受欢迎的为我们提供社群服务的休闲中心里:这位瑜伽老师是我们一位社群伙伴,她想让学员们以“亲触”的方式来做瑜伽。一开始,大家很开心地聚作一团,互帮互助、传递信息。但这场面似乎有点混乱,某个“支持者”忍不住上前干预、纠正她“客户”的动作。“这动作不是那样做的,应该这样”。很快其他“支持者”也纷纷走上前来干预了。没过多久,所有人以一条完美的直线排开,每个人和ta的“支持者”成对站好,保持距离。

05.白手杖

就算我们摆脱了这群讨厌的“干预者”,“距离主义”仍以白手杖的形式与我们如影随形。没错,我爱我的手杖,但它也是头几个让我意识到不对劲的事物之一。这对我们当下的讨论意味着:一旦我们觉得需要手杖,就已经进入了“距离主义”的领地。我们的长期目标之一应该是拿回我们的领地,在越来越多的地方得以放下手杖,因为环境的设计做到了能让人安全、无障碍和体面地去碰触和摸索。

至于公共出行,我们仍需发问:为什么要给我们白手杖?定向行走训练师(译注:Orientation and Mobility Specialist,或称定向行动训练专业人员,主要为视障者提供行走相关的技能培训服务。)如同咒语一般不断重复的三个词是“独立”、“自由”和“安全”。我们的伙伴罗伯特·西尔维奇(Robert Sirvage)指出,在美国手语中,这三个词的打法是一样的。我们手腕交叉着,像挣脱手铐一样逐渐分开。这个动作是“自由”,又是“独立”和“安全”。我现在意识到,这种想法是“距离主义“的终极幻想。我们置身于与世隔绝的两人泡泡之中,只有一个干预者在旁,引导我们,替我们说话,向我们解释这个世界,这还不算“距离主义”的最优方案。它最想实现的,是让我们每一个人都独自活在这样的泡泡中。

白手杖让我们得以独自出行、去到远方,但同时也隔绝着我们直接和世界建立联系的可能。这个魔杖为我们建造泡泡,让我们漂浮其中。明眼定向行走训练师总是一对一训练我们,围着我们转啊转,确保泡泡越来越厚。他们喜欢先侦测好一个地方,找到去那里的路,然后再把我们带去,说,“直走,走到马路牙边,然后转四十五度角,再直走,直到栏杆前。”这套行动守则,充斥着标准化的转弯和航行,直到我们撞上什么,然后再转下一个弯。

教育界还没做好接受任何盲聋教师的准备,因为他们坚信,我们无法教会彼此如何行动。没错——我们确实无法教会彼此如何在他们那贫瘠荒凉、又无意义的模式下行动。这模式为我们定下的唯一目标,只有“在道路中间以直线行走”。他们不过是希望我们给世界带来的干扰越小越好。讽刺的是,视人们在路上碰到我们的白手杖时,纷纷像红海一样分开,让我们轻而易举地就得以“在道路中间以直线行走”了。真好笑啊,如果所有人都这样逃离我,我又如何能接触到任何人呢?

他们将我们置于泡泡中,而这泡泡有时厚如坦克。数不清有多少次,当我在靠近另一位盲聋朋友时,产生了这样的感觉:我这是在打扰他们乘着坦克、喷气前进呀!他们时常一手握着盲杖,一手握着别的什么,我只得等待他们从坦克一般的泡泡中抽身,才能和他们交流。这也是为什么我要把我的泡泡变得尽可能轻薄,让它在任何有可能与他人连结的时候,瞬间破裂。这意味着我要找到合适的手杖:一根玻璃纤维制作的轻薄手杖。它轻如铅笔,一根仅需我两只手指就能握住的铅笔。不是坦克,而是一根细细的触须,有时向前,有时夹在我腋下、拖在我身后,让我可以用双手向前探索着。

我喜爱的出行模式之一,是与他人共同导航,尤其是与一位盲聋朋友一起。我同意罗伯特的建议——我们需要以盲聋社群为本的出行方法。这和康复系统的逻辑背道而驰,因为康复系统是“距离主义”里程碑——该逻辑以一对一指导为基础,有效地将我们孤立,并告诉我们,我们是残缺的,急需补救。

06. 终极讽刺

在继续讨论“距离主义”之前,让我们再读一下那段教科书前言:

“同时失去视觉与听觉,是目前人类所知最严重的身体障碍之一。从本质上来说,这种残障夺走了人体最主要的两种感官,而我们主要通过它们来获取所处世界的认知与信息。它也极大地限制了我们交流的有效性与行动的自由,这些都对于全面而积极的社会参与是必不可少的。”

终极讽刺是,这段话出自一位盲聋人,已故的罗伯特·J·斯密达斯(译注:美国当代著名盲聋教师、活动家、作家)。很多明眼听人表达过同样的态度,但“距离主义”实在是无孔不入,连我们自己都内化了这套逻辑。海伦·凯勒认为,我们“被禁锢在黑暗与无声的双重牢笼”中,并称我们为“地球上最孤单的人”。这是她的胡思乱想;不过,我们确实体验到了字面意义上的边缘感,包括现实空间中的上的边缘。

我们在自己身上觉察到了“距离主义”的影子其实是件好事。它证明了“距离主义”是多么严重、渗透在整个社会的弊病。我们的姐妹,了不起的杰莉卡·努乔(Jelica Nuccio)和 aj 格兰达(aj granda)在发起“亲触运动”时,我们就知道这将是历史性的时刻。现在,当我们认识到“距离主义”的极大危害,她们的成就也就显得愈发伟大了。

好好想想吧,这座星球上生活着数十亿人,所有人都认为要过上完整、正常的生活,就必须要有听力和视力。数十亿人都认为盲聋是一种无法忍受的命运。数十亿美金,被用来追寻医学治疗所带来的希望。“距离主义”这个老狐狸,通过远程控制的咒语,将整个世界玩弄于手中。

我们来自西雅图的姐妹们却有勇气站出来有力地宣告着:还有属于盲聋的方式;除视听能力之外的方式;我们真正需要的唯一治愈方式就是彼此。你感觉到了吗,世界震颤着,因为它终将崩塌并重新凝聚在一起吗?

附录

在另外一篇文章中,作者约翰·李·克拉克简要介绍了“亲触”(Protactile)的概念,以下为作者口吻:

我对于亲触的定义主要为三个相互交叉的概念:

行动(MOVEMENT)。这是一场由盲聋者领导的行动,意图对这世界提出更多要求并改变它,同时要按照我们自己的方式去行动,创建我们自己的空间,并欢迎他人进入。亲触哲学认为,视听能力并不是人们生活、发展的必须。

实践(PRACTICES)。为践行亲触哲学,我们正发掘我们想要如何生活、学习、探索、创建不同的空间。这一过程要求我们挑战并摒弃视人社会所建立的众多规范与价值观。

语言(LANGUAGES)。如果没有属于我们自己的语言,以上所提到的皆无法实现。我们的语言早已超越语言本身,迅速成为一种全新的模态(modality)。它的特点包括使用我们的“语言四只手”(four linguistic hands)——说话者的双手与接收者的双手;使用接触空间(contact space)或接收者的身体;使用轻拍(taps)、按压(presses)、掐挤(squeezes)、划线(lines traced)等动作。

本文受约翰·李·克拉克本人授权翻译传播。Translated and excerpted from Touching the Future: Essays by John Lee Clark. Copyright © 2023 by John Lee Clark. Used with permission of the publisher, W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved.

作者介绍

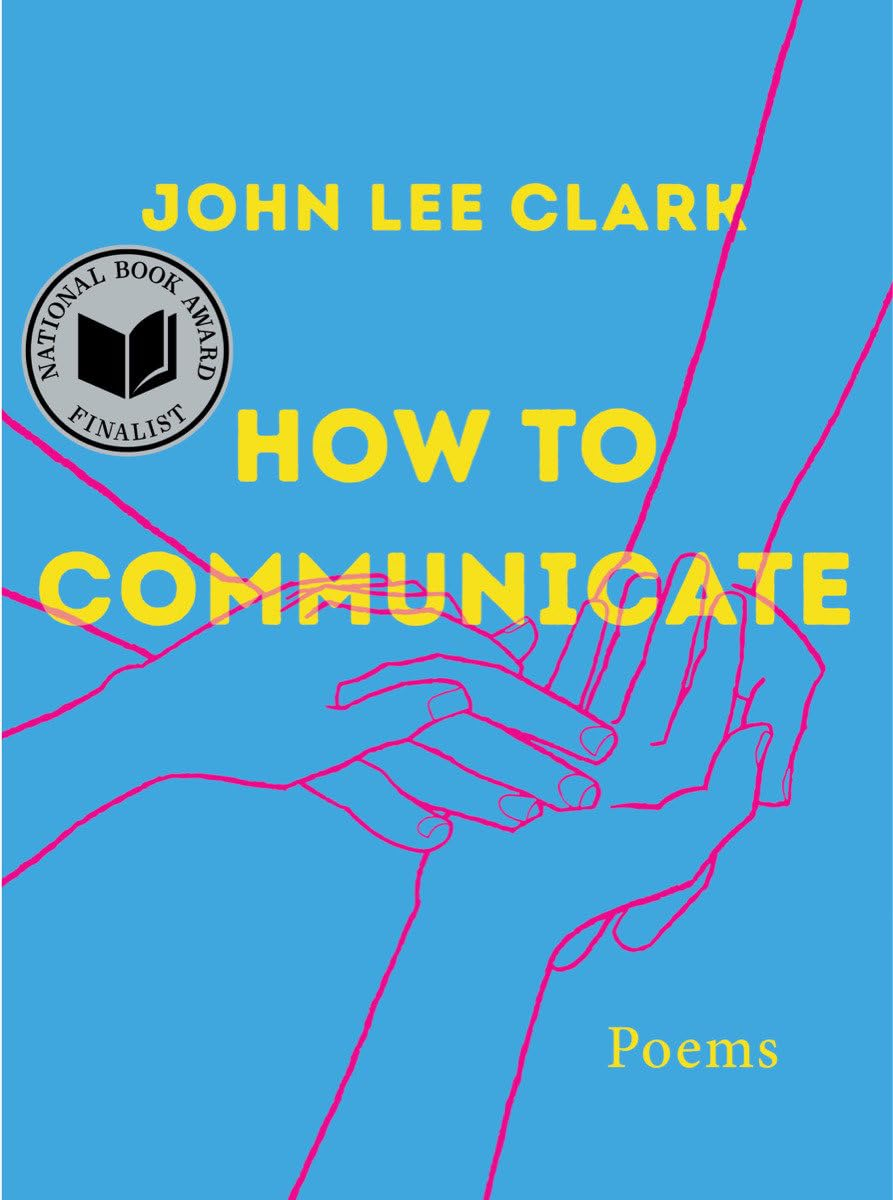

约翰·李·克拉克(John Lee Clark)是一位盲聋诗人,散文家,历史学者,译者,“亲触语”教育家。他的最新著作有《如何沟通:一部诗集》(How to Communicate: Poems)、《触碰未来:散文集中的宣言》(Touch the Future: A Manifesto in Essays),前者获得明尼苏达图书奖,并入围美国国家图书奖。他与他的伴侣,艺术家安德里亚·克拉克(Adrean Clark)、他们的三个孩子、两只猫于明尼苏达州圣保罗市定居。

译校者介绍

心澈,一只乌贼。

Raffia,猫咪按摩师,见习“同航人”。

子皓,亲触语入门中。

校译手记

Raffia

在鹿特丹的一次盲聋聚会结束后,我协助匆匆赶路的E一起走了一段路,他给我看手机里每日行走的公里数,平均都在7千米以上。我说我也喜欢散步,那有空一块走吧。E左手轻搭在我的右肩上,在不熟悉的地方会用右手握着的盲杖敏捷地探寻着前方的地面。我的高度和方向稍有变化,他就会跟着移动。E步速飞快,所以每次一起散步,我都觉得肩上几乎有个发动机,兴奋地推动着我。E走得开心会伸出舌头,我也学着这么做,多了一种新的方式感受风。

我们的交流,因为没有双方都可以流利表达的语言,混杂了美国手语、国际手语、荷兰手语、我不小心混进去的一些中国手语、还结合亲触语、英语打字。像了解聋人的人都知道聋人是交流的专家,E也一样,是名副其实的多语者。他从去年开始学习轮滑,养了一只猫,热爱自拍,在用多邻国学英语,而他如此鲜活生活的样子依然被海伦凯勒对盲聋人的塑造——“被禁锢在黑暗与无声的双重牢笼中”——遮盖着。

克拉克所描述的很多场景,也是我在荷兰作为同航人(co-navigator)亲身经历的。我称自己为“同航人”,因为我更相信这个定位所承载的关系。但在荷兰这个协助聋盲人士的工作,实际上叫作“监督者”(begeleider),名字中也不难看出被预先设定的权力关系。在我参加过的盲聋协会的聚会上,会出现文中所提及的场面——译员和监督者们横亘在盲聋伙伴之间,隔着桌椅,“帮助”TA们,不被“帮助”的时候,盲聋人就坐着等待;服务盲聋人的机构并不了解盲聋文化,会问出类似“为什么不干脆帮她在网上超市购物呢”的问题;“破例”允许盲聋人健身的健身房工作人员,将盲聋者看为潜在的安全危机;因为不知道“盲聋”在每个人身上有不同的体现,觉得能用手机的盲聋人是在装盲的行政工作人员等等。这些都是“距离主义”的直接体现。

学习“共同导航”,是我试着和盲聋朋友们一块儿打破“距离主义”的实践之一。“同航人”也是本文作者克拉克提出的一个概念, “共同导航”意味着导航者并不只由明眼人担当,盲聋者也是导航者,TA们的生活经验是共同导航的基础。克拉克也直接地点明,“同航人”要做的不是干预或去想当然地支持,而是加入盲聋者的生态,协助TA们以自身经验塑造世界。(译注:详见克拉克新书《触碰未来》中的论文“共同导航”。)

朋友S也是一个这样每天都在塑造自己世界的人。我们认识之后,她说:“你要不要为我工作?我白天要工作,晚上才能去健身房,但很少有人愿意晚上工作。”所以,可以说我是S为自己量身打造的“同航人”。她引导我穿过社区:禁用谷歌地图,我得跟着她手上的指示走,学习用触摸标记方向。她极力要求为她提供盲聋支持的机构雇佣我,说服TA们我虽然不会荷兰手语,但可以用国际手语和她很好地交流,完全可以胜任这个工作。

我们走啊走,我学习如何更好地作为一个整体移动,这个新身体有时更宽,有时更长,是一个不断变化的身体。刚开始一块行走时,我因为没预估好宽度而让她不小心撞到了停靠的自行车,感到很抱歉,她则很无所谓地对自行车提出批评说:“嘿你就这么随心所欲在这一横,可真淘气!”

在这些行走中,我感受到道路是如何不断地上下颠簸、突然中断、变成楼梯、电线杆或胡乱停放的自行车。无障碍在外部不断失效的时候,我们调侃着这些失效,然后继续行进。在这些行走中,有时候我成为一只猫、一袋洋葱,或一朵花的延展,让S的手和它们相连。这是我很希望能流利使用的语言。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐