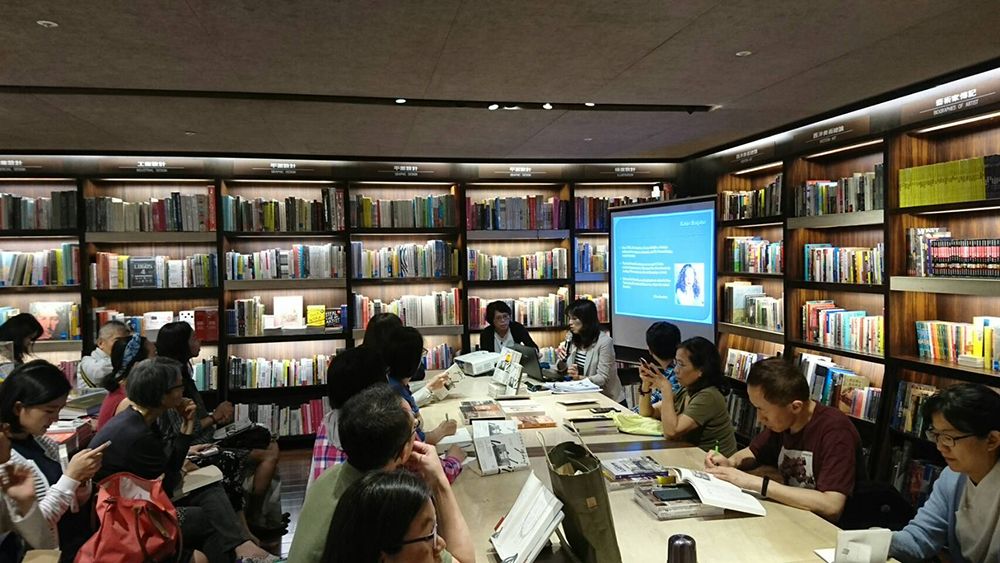

書評》凝視死亡,然後發現它很美:讀《不要靜靜走入長夜》

作者|賴香吟(作家)

這本書的前言,從與自身有關的死亡經驗寫起:一是作者洛芙12歲時,因為肺結核休學接受治療,一是她的父親因心臟病突然過世。書末也提到,生產第二個孩子時,她曾瀕臨危險。這些經驗讓洛芙追問:死亡是什麼?

在這本書中,她並非選擇書寫所愛的人死亡,而是從幾位對死亡特別敏感的創作者做探討,在他們的藝術創作、書信的字裡行間,或戀情、夢境裡,他們對死亡的態度或者極端、英勇、憤怒,也可能讓人迷惑。

5位藝術家的事例,從不同切面,呈現了人面對死亡的不同態度。雖然也有其他人物的死更令人思考,比如說,卡夫卡、托爾斯泰、吳爾芙、普利摩 · 李維……事實上,這些都是洛芙在意的人物,可是,基於寫作策略,她選擇了下面這5位藝術家。

▶蘇珊 · 桑塔格(Susan Sontag)

桑塔格應該不需要多加介紹。在這個章節裡,洛芙做了很多採訪,包括桑塔格的兒子、看護、長期照顧她生活的女管家、出版經紀人。看似講些生活瑣事,但是,她為什麼會有這麼多細節材料?

這本書的特點之一是,洛芙傾向尋找與寫作對象非常親近的人,培養關係,等候他們打開心房。死亡是大家都不想去回顧的問題,要讓相關者回到當時情境,說出他的看法、回憶,並不是件簡單的事情。

「如果世界上真有誰可以決定不要死,那個人必定是蘇珊.桑塔格:她的意志那麼強悍,那麼堅韌,那麼不願意接受普通的命運或結局。」本章開頭幾句話,概括了桑塔格的個性,與她面對死亡的態度。桑塔格絕不想做一名普通人。她以驚人的意志,把自己從一個普通少女,打造磨練到成為超越性別、領域的知名文化評論家、思想者。這個毅力的過程,可以在她的日記裡看到。

然而,這樣的人生病了。普通人可能一次生病,就被打倒,但桑塔格不是。先是乳癌,又是子宮癌,骨髓化生不良症候群,將近30年的時間,疾病成為她的挑戰。

本書從一個很人性的點切進去論述:桑塔格必須接受她是個凡人,她也會生病,但是她不願意接受。桑塔格連遺囑都不願意寫,別人和她談到死亡,她不願意聽。這是一個普通的人性。可是,就如同桑塔格在其他面向表現出來的意志,她是個不凡的人,她不要被死亡決定,她用盡所有的力氣、所有的經濟、所有的人脈,就是要去實現這件事情。「有本事就來抓我」。她的死是非常非常壯烈的,強悍,甚至帶著憤怒。

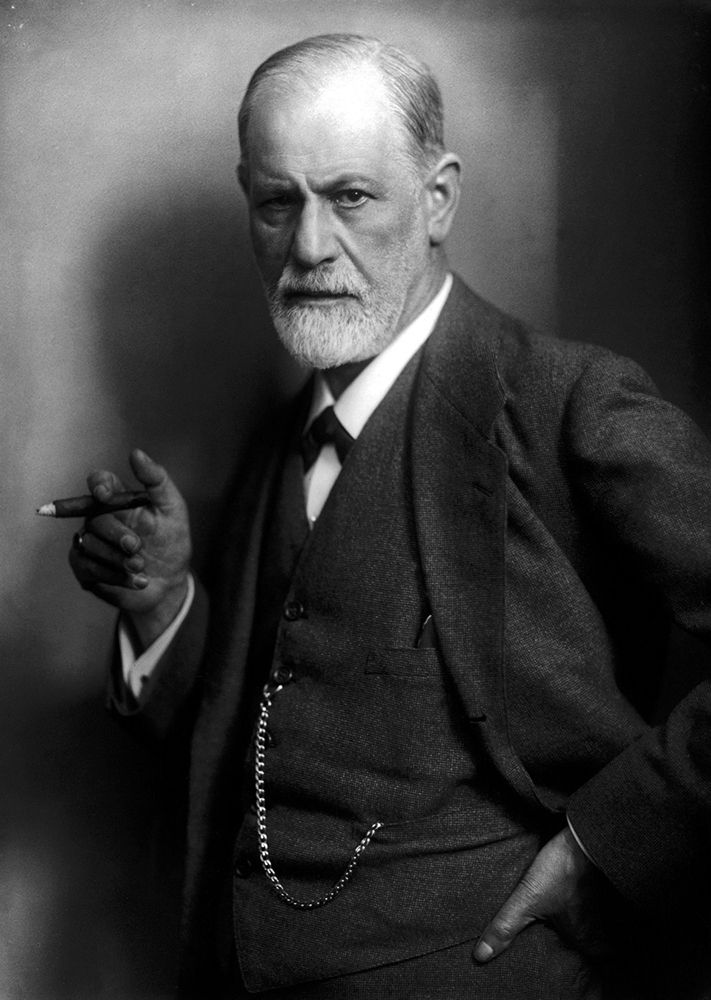

▶ 佛洛伊德(Sigmund Freud)

第二位人物是佛洛伊德。一個把人的心理放在顯微鏡下觀察的精神分析大師,面對自己的死亡時,是以什麼樣的態度面對呢?簡單引述他寫給友人的書信:「如同馬克白所說的:讓我們戰死沙場。」

佛洛伊德的晚年疾病,以今天來看,應該是口腔癌。除了吞嚥、進食、容貌,甚至說話,這個病有很大的折磨。佛洛伊德承受這樣的痛苦,旁人問他要不要嗎啡等止痛劑以緩解痛苦,他堅決地拒絕。他說:「我寧可邊受折磨邊思考,也不願意失去清晰思考的能力。」

清晰思考,就是他所謂的戰死沙場吧。

在這個章節,佛洛伊德被描述成一個即使生病,思路依然清晰、耐壓度高、承受痛苦能力非常高的人。不過,作者注意到了一個出口,並且花了不少篇幅強調:佛洛伊德的抽菸。在癌症療程裡,佛洛伊德願意聽從醫囑,願意忍受痛苦,但是,唯有醫生要他戒菸,他不管,手不離菸。

作者詮釋:這是佛洛伊德處於疾病的悲觀情況裡,所堅持行使的意志。吸菸這個舉止裡包含了抗拒、反叛,自我宣告的成分。她引了佛洛伊德自己寫過的句子:「我們所剩下的是,生物只想以自己的風格死去。」

佛洛伊德期盼自己能「正直地」面對死亡。他願意接受死亡,可是要清晰思考,還要加上,以自己的風格。當最後的痛苦到達頂點,實在無法再忍受(忍受再也無濟於事)的時候,早就協議好的內科醫生,在佛洛伊德的請求下,用了嗎啡,讓他走向死亡。

厄普代克(John Updike)

這一章,看似在講厄普代克走向死亡的過程,但在主題底下,作者也寫出了厄普代克的作品史,以及她對厄普代克文學的評論。我同意這本書的廣告文案:「這是一個倒敘的傳記」。洛芙是從死亡這個意念,倒回去理解、評述一個藝術家、作家的生命史和創作史:一路走來,他對死亡如何認識、如何表達。

死亡這個主題,在厄普代克的小說曾經如何登場?書裡有些分析,不在這邊引述。我們談他病情惡化,最後的階段。厄普代克罹病以來,盡可能維持常態寫作。不過,有一天,他覺得撐不住了,垂下頭來,靠著打字機,跟太太瑪莎說:「我辦不到。」

「喔,不,你可以的,約翰,再一本書就好。」瑪莎這麼說。

之後,厄普代克大部分時間在醫院裡做化療,這不是一個愉快的過程,過程裡,他還是寫了不少的詩,「寫在各種紙片上,一行行的鉛筆字扭曲而在一起,極為歪斜,字跡歪七扭八,難以分辨。」這些詩成為他最後一本詩集。

「這些詩以新鮮的熱度和明快的風格,用盡所有死亡的概念;它們把死亡加以消化、合成、設法駕馭直至死亡可被駕馭的程度。它們從所有角度切入死亡。如果風格可以打倒死亡,厄普代克辦到了。」

風格。佛洛伊德正直地堅持自身風格而死。厄普代克以文學把死亡說成自己想要的風格。

詩集有寫完的一天,病也有最後的一日。等待救護車載他們到醫院的時候,厄普代克或許明白了,他對太太瑪莎說:「準備好跳過去了嗎?」

瑪莎不知該怎麼回答。她反問他:「你呢?」

「準備好了!」我們這位小說家答得很大聲。

至於那本最後的詩集叫做什麼名字呢?《終點》。扉頁上,疼愛妻子的小說家寫了這樣一句話:「給瑪莎,她要求再多一本書」。我想不出來還有什麼能比這份臨終的禮物更深情滿溢?

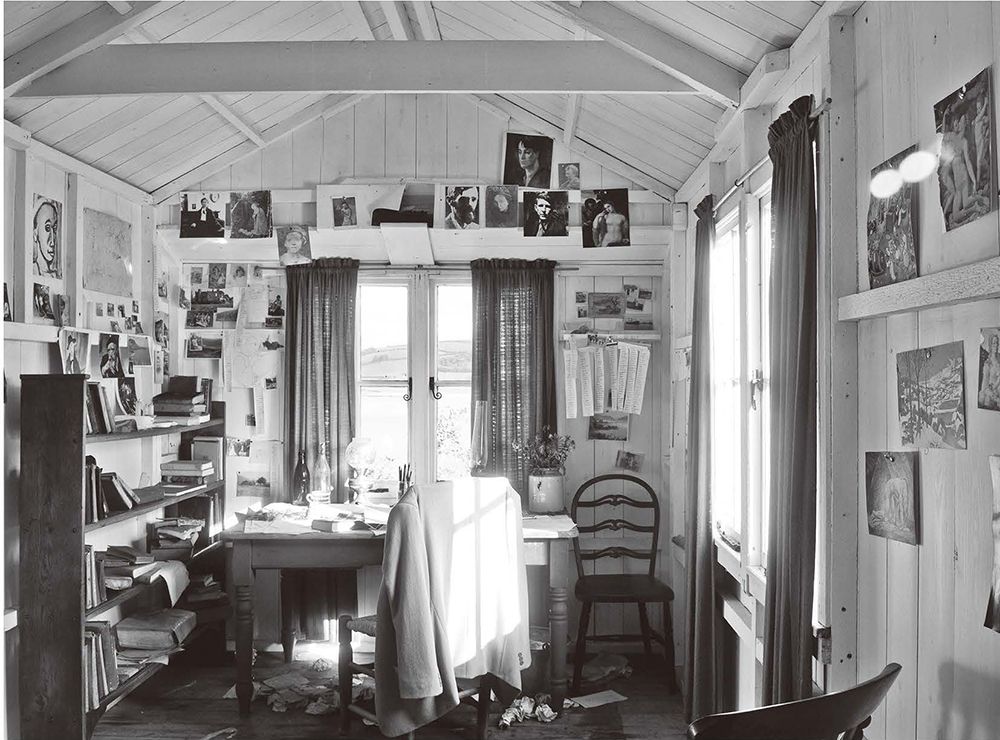

▶迪倫 · 湯瑪斯(Dylan Thomas)

迪倫 · 湯瑪斯,時代上與我們有點差距,甚至比厄普代克還要早。但是這個人很奇怪,有一種男孩般的感覺。

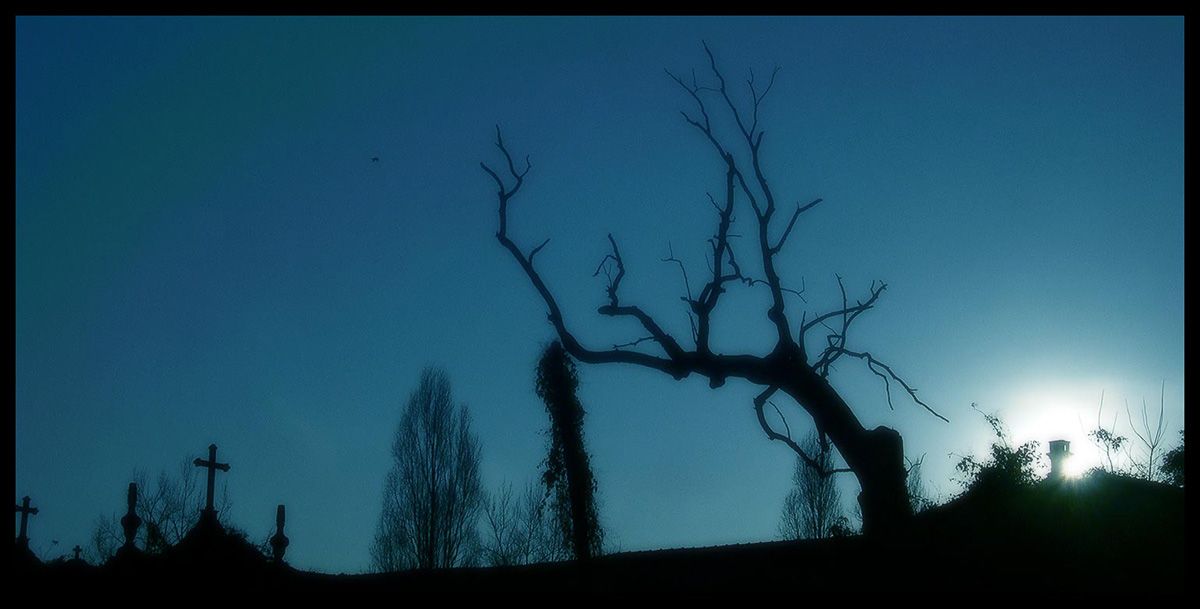

湯瑪斯活得並不久。比起前三位被疾病纏身,高密度折磨、沈重的死亡,這男孩的死亡卻難以定義。到現在,我們仍然無法切確知道他是怎麼死的。不是自殺,比較簡單的說法,可以說他酗酒,把自己喝到昏迷,死亡。

這個年輕詩人,對於死亡、疾病和健康一直很敏感。他的詩裡面,有很多關於死亡的內容,他講過自己的詩是「前往墳墓路上的宣言」。現實生活裡,我們看到他對女性非常依賴:母親、太太、女朋友,生了點小病就非常脆弱。這種特質,我們也曾在其他創作者身上看到。作者有段詮釋值得介紹:

他不尋常的恐懼與對死亡的憂慮,如何化為他對死亡的渴望。他對於「盡頭」的執念,他在走上那盡頭的路上全力頌讚與歌唱;他對於盡頭的意識總是過度開發而充滿痛苦,這些都被轉化成為近乎美的東西。似乎,如果你害怕或關注某個事物的時間夠長,你會對它開始產生一種感覺,那感覺與愛相去不遠。這不是健康的人可以了解的心理圈套。

這一段有點費解,但我必須要說,她寫得非常美,點到了一個藝術基本的內涵:執念。執念不見得是你所熱愛,你所追求。有時候,執念與恐懼有關。藝術家執念往「盡頭」開發,過度開發,以致於充滿痛苦。但是,他們為什麼走不出來?因為那裡頭有「近乎美」的東西。你可以說那是幻覺,「心理圈套」這個詞似乎更好些。我們常說,以藝術創造出美和力量的人生,跟受精神疾病擺佈的人生,有時候,可能只在一線之間。一個人,一個創作者,在這邊?還是在那邊?關乎個人意志,以及,某些接近命運或機遇的東西。

湯瑪斯的命運或機遇,似乎是累積性的死亡,累積到後來是小男孩撫摸著玩具,安慰自己,告訴自己:死亡並沒有那麼恐怖。死亡一點一滴把他的身體帶向了盡頭。以他自己的詩:「時光讓我青春/也讓我死亡/我纏著鎖鏈歌唱/如大海般」,人生是鎖鍊,死亡是鎖鍊,但是,如大海般。

莫里斯 · 桑達克(Maurice Sendak)

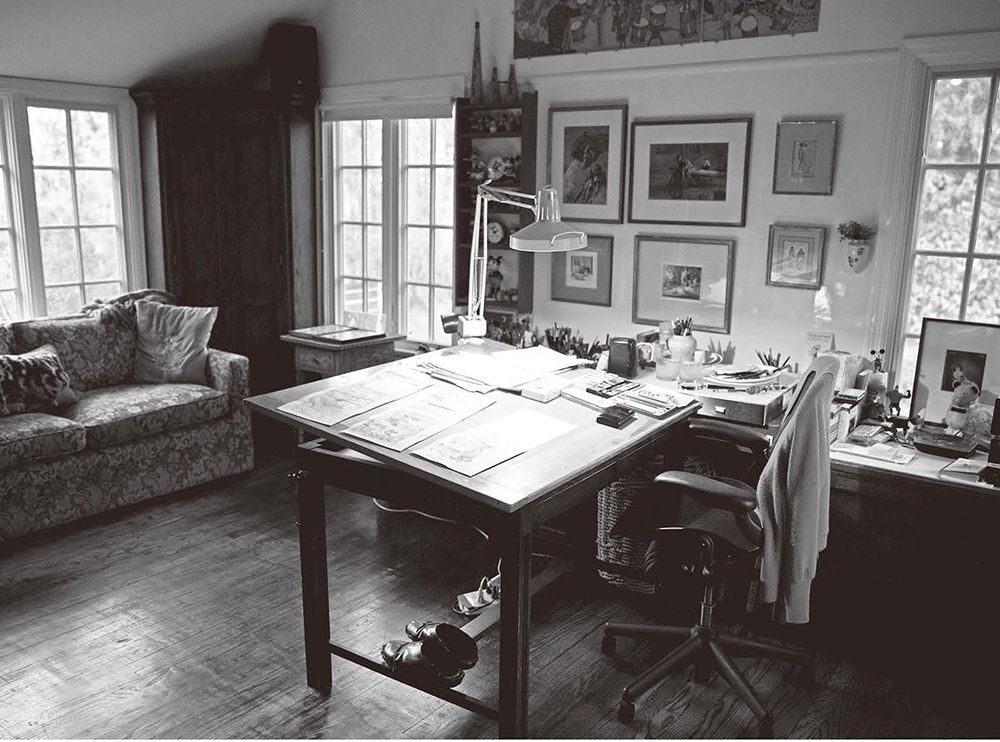

最後一位,莫里斯 · 桑達克,一個童書、繪本作家。然而,桑達克的童年並不完全是愉快的,他總覺得得不到父母的愛。他從很小的時候就執迷於死亡這件事。洛芙認為,桑達克的每一本作品都在表達死亡的恐懼,對所愛之人死亡的悲痛。一次一次的經歷,他就是一次又一次地,用繪本把它表達出來。

這表達當然不是直接的,而是曲折的。愛可能是吃掉你,痛苦就讓它飄起來,死亡是被切掉、被送進烤箱、被消失。野獸不可怕,可怕的是無聊,是沒有愛。這是繪本獨特的魅力,孩子的想像力是可以延展、打開的,而我們大人已經有邊界了。

桑達克克服死亡的方式,就是不斷地用一種出格、嬉鬧的創作,轉化它,處理它。包括他的父親、母親之死,他的同性伴侶,他的狗之死。最後,桑達克在醫院裡夢到雪。他最討厭雪了,他稱那是「白色死亡」,可是,夢裡他在作畫,畫裡有雪,有聖誕節。夢境之後,桑達克二度中風,走向了生命的終點。

▶評析

這5個人,面對死亡各不相同,經由意志,可能出現桑塔格把死亡逼退,卻也有湯瑪斯把死亡提前。佛洛伊德像老戰士,桑達克像永遠的孩童。5個人從不同立面,顯現了死亡情境與人在那之中的可能。

回到開頭的問題:洛芙為什麼要寫這個題目?一個簡單的答案是:寫作必然出於探問。「我真正害怕的不是死亡本身,而是對死亡的恐懼。」這恐懼讓她難以忍受,以至於「試圖用寫作找到出路」。

死之陌生與恐懼,人人皆然,但在寫作或藝術創作裡,這個情結被鑽得更深,推得更遠,沒有一定的毅力與努力無以為繼,但其成果/答案往往也就具有更高的滿足與意義。

努力,我剛才談到這個直白的字。藝術確實需要努力。閱讀這本書的過程,可以看到洛芙的努力。她力求客觀、深入。除了文筆上的才華,她跑了非常多的圖書館,做了非常多的訪談,這些都不是輕鬆的事情,也與她之前的寫作有些不同。她也提到,這本書內,她避免「感傷」。整本書的寫作與結論,借她自己的語言來說明,那是:「凝視著某個你一直害怕的東西,然後發現它很美。」

「很奇特的,描寫這些死亡極為令人安心。生命之美滿溢而出。一股具有啟發性的心靈力量處理著死亡的問題……描寫這些人物讓人感到自由、得到安慰和振奮……我所書寫的這些人物都曾活出偉大、生動而充滿生產力的一生。生命最終的精華時刻有其不凡之處——所有東西一湧而出,那強烈的程度——很美。儘管死亡本身並不美。」

這本書,基本上可當作傳記來閱讀,倒敘的傳記。有些傳記以詳實見長,有些著重評述和觀點。我想,這本書屬於後者。比如:「很美。儘管死亡本身並不美。」這是一個最後的觀點,很有渲染力地引起了讀者的共感,和她一樣被這個觀點所安慰。

本書的觀點與評述之所以突出,一部分來自作者是個好的訪談者:訪談要好,要棋逢對手,訪問者跟被訪問者在差不多的語境裡,才能夠談出精彩來。這裡面有知識的訓練,也有藝術的訓練。另一部分來自她的引述。文學研究或藝術人物傳記,難免引述作家講過的話,引用他們寫過的字句,不過,引述的情境、合理與準確,決定了好的引述與平庸的引述。很多評論與研究引述傳主資料來達成自己的結論,這不僅是誤導,甚至是粗暴的。

本書夾敘夾議,多處引述5個對象的(文字)資料,不過,這些引述讀起來不顯乾澀,還常常在關鍵時刻,以傳主本身風格,一舉把議論推深。這當然來自洛芙對這幾位對象所懷的深情,更重要的,還有通讀,對人對文本,全脈絡的熟悉。

以剛才談過的厄普代克為例,那句「我準備好了!」5個字,在病危、打嗎啡、叫救護車的過程,精準的時刻,沒有造假,原音重現。然而,以話語的意義、小說家的性質來說,這句對白是多麼傳神的引述。

接著談到詮釋。詮釋涉及風格,涉及主觀。就這點而言,洛芙是個主觀性相對強的作者,但這也是她的精彩之處。我們可以看一下她怎麼詮釋書名《不要靜靜走入長夜》的同名篇章,出自湯瑪斯的詩Do Not Go Gentle into That Good Night。

乍看之下,這首詩充滿激烈、憤怒的字眼:burn、rave、rage、curse、fierce,彷彿一個男孩因為恐懼、對父親的死不能接受,而對死亡擺出斥責、抗議的姿態。洛芙怎麼講這個詩呢?

如果你參加了他最後幾場的朗讀會,你對這首著名詩作的體會將有所不同。當你聽到他朗誦那句眾所皆知的句子:「憤怒吧,憤怒抗拒垂死的光。」其音調與節奏深富感染力,讓它聽起來像是一首關於接納的詩。 它催眠著你,讓你覺得宇宙萬物的運作之中自有善意,而這種情緒效果恰正與其文字的含意相反,這是一首對大自然規律的讚歌。聽到輕柔而撫慰人心的最後一句:「不要靜靜走入」,聽眾不禁迷失在優美文字的魅力中,深受吸引。 當湯瑪斯站在台上,用他出奇美妙的聲音讀出這咒語:「雖然智者臨終時知道黑暗是必然」,這是一首把暴力和憤怒悉數擰除之後留下的搖籃曲。你在他的聲音中會忽然聽到單憑文字無法傳達的東西,在某個非常奇特的層面上,這是一首獻給死亡的情歌。

死亡的情歌。洛芙這段詮釋,似乎推翻了這首詩的印象,以她聆聽的個人感受,以主觀但真誠的情感,評論這首詩是接納死亡的詩。詩裡有互相矛盾,有無法舉證之處,但往往就在這種迷濛之間,我們受到吸引。你對死亡感到憤怒與暴力,但是,發洩之後,詛咒與祝福、兇猛與淚水,這些對立的兩造卻可能同時來了:Do not go gentle into that good night,慢下來,你會感覺有什麼撫慰了你。人生必有一死,人是自然萬物,黑暗是必然,但是否,不要那麼安靜、那麼溫馴走入死亡,讓死亡有一點光。

讓死亡有一點光,聽起來很空洞,依舊還是很茫然,我們對死亡的避諱,讓我們常常只是觸到一點點黑暗便不願再想下去。相形之下,書中5位藝術家,他們在死亡意識支配之下的日常生活,死亡來臨時的個人表現,便也就明白了他們被緬懷、被評論的價值。

「即便在最慘烈的死亡經歷之中,只要仔細觀察,都能發現一股偉大的生命力迸發而出。」

洛芙在書末回到12歲肺炎的經歷,提起了當時讀葉慈的〈航向拜占庭〉:「請消蝕我的心;它因欲望而患病/並困在垂死的動物之軀/不識自己為何/請將我容納進入永恆的藝術之中」。

12歲的女孩,不是很懂這首詩,不過,身體的痛苦,讓她對最後一句:「將我容納進入永恆的藝術之中」,有了感覺。我們今天所談的5位對象,5種死亡,都是被「困在垂死的動物之軀」。在座所有人,也有一天會因為欲望而患病,或因為其他原因,困於垂死的動物之軀,「不識自己為何」。是的,我們可能病到連自己都不知道自己為何變成如此,自己還能是誰?那樣的時刻,你的垂憐,生命最後的願望與追求,可能來自你的宗教,或對某些人來說,足以感到安慰的是:「將我容納進入永恆的藝術之中」。

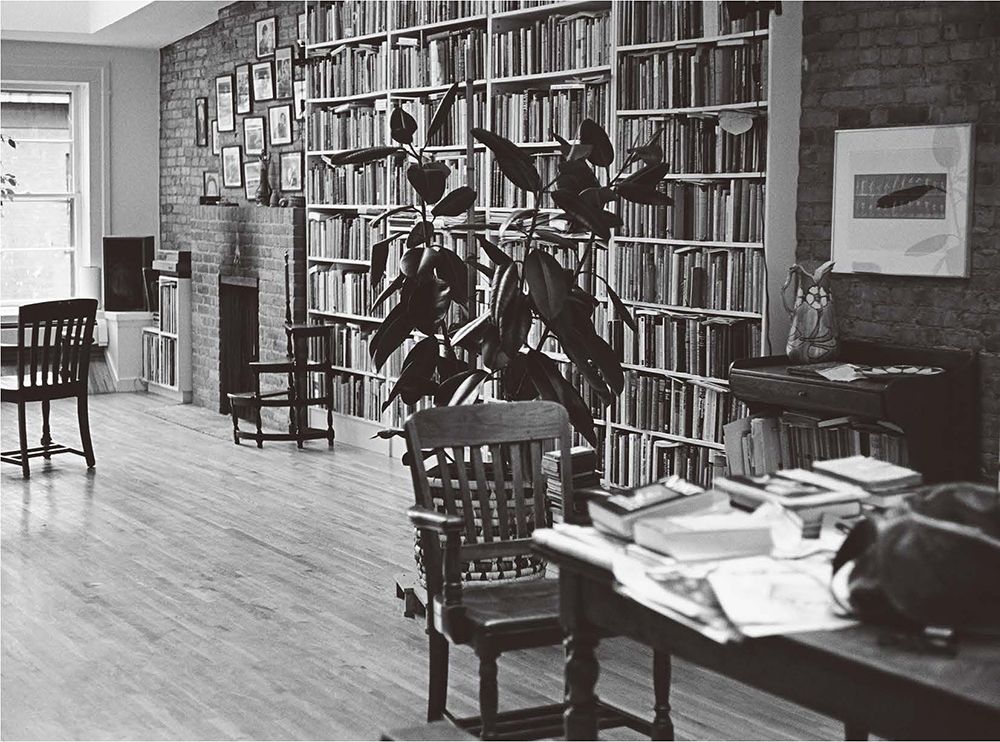

12歲的洛芙因病休學一年,據說耽讀19世紀小說,養成了細膩寫日記、寫筆記的習慣。直到今天,她的筆記越來越多,跟著她搬家、結婚、離婚,她說這些筆記就是她的拜占庭。書裡幾位人物,以後見之明來看,可以說他們創造了自己的拜占庭,他們的生命並未靜靜走入黑暗長夜,而是持續在我們的文化史裡發出亮光。

洛芙花了這麼多心力寫了這麼一本書,到底,是不是就弄明白了死亡(的面貌)呢?她不敢說有,但是她說,她可以凝視它了。那麼,凝視,就是不恐懼嗎?死亡就當真不可怕嗎?她也沒有答案。我想,這些問題,不是她個人沒有得到完美的解答,而是這些問題不會有答案。如果一定要求答案,可能是,我們剛才提到的:「凝視死亡,然後發現它很美。」

凝視它,發現它很美。我覺得這已經是夠難了。

即使我們沒有力量,沒有足夠的意志,可以平靜凝視,覺察出(生命與)死亡的美,至少,帶著一個探問,觀看別人曾經如此堅韌、努力,把自己納入一個永恆的藝術性之中、看到別人曾經那樣活過,應該也能感到安慰。洛芙在最後段落提到:「我們創造安慰給自己」。

我們創造安慰給自己。這個句子的重點在於「創造」,而非安慰。現成的、制式的、事不關己的安慰,在死亡面前不會有多少力量。死亡永遠是一個人自己的事。然而,創造是什麼呢?文學藝術裡,死亡是永恆的命題,有死亡才有那麼多對生命的探問,一代一代累積出那麼多文化資產,這就是創造。書中提到的5位藝術家,把對死亡的恐懼,創造為存在的警覺,創造為對自我藝術的明白,創造為最後一刻的風格。

讓我們創造安慰給自己。我想,有認識才有創造,認識也是一個漫長的過程。人生之長,我們上天下地,尋求知識無涯,卻獨獨對最後一刻的死亡別開頭去。洛芙藉著寫作本書去克服自己對死亡的疑惑恐懼,在字裡行間與死亡相對,龐大的訪談資料與作品文本,她得讀到通透,爬梳出一個秩序,一些啟示,那當然得是創造性的,而那些啟示就是她所謂的安慰。

我想,唯有這種經由不迴避的認識、敢於探問、創造明白所得的安慰,才可能填滿心裡恐懼的空洞,使我們得以平靜、實存地在死亡的意識下,倒轉思考自己的生命價值。●(原文於2017-05-19首度刊於OPENBOOK官網)

不要靜靜走入長夜:大藝術家如何面對死亡,在死亡之中度過日常

The Violet Hour

作者:凱蒂.洛芙(Katie Roiphe)

譯者:吳芠

出版:木馬文化

作者簡介

凱蒂.洛芙

作家,文化評論家。普林斯頓大學文學博士。現在紐約大學主持文化報導與評論研究室。文章散見於紐約時報、華盛頓郵報、紐約客、巴黎評論、華爾街日報、金融時報以及各大雜誌。紐約時報稱她的寫作為「簡潔有力,具有飽滿的文學性,並且具有扭轉觀點的力道」。

著有《事後:性、恐懼與女性主義》(The Morning After: Sex, Fear, and Feminism)、《不尋常的安排;七場婚姻》(Seven Marriages)、《讚美混亂》(In Praise of Messy Lives)、小說《她還沒有消散》(Still She Haunts Me)。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐