当一个跨性别男孩决定重新接受女性身份

Anne

▼

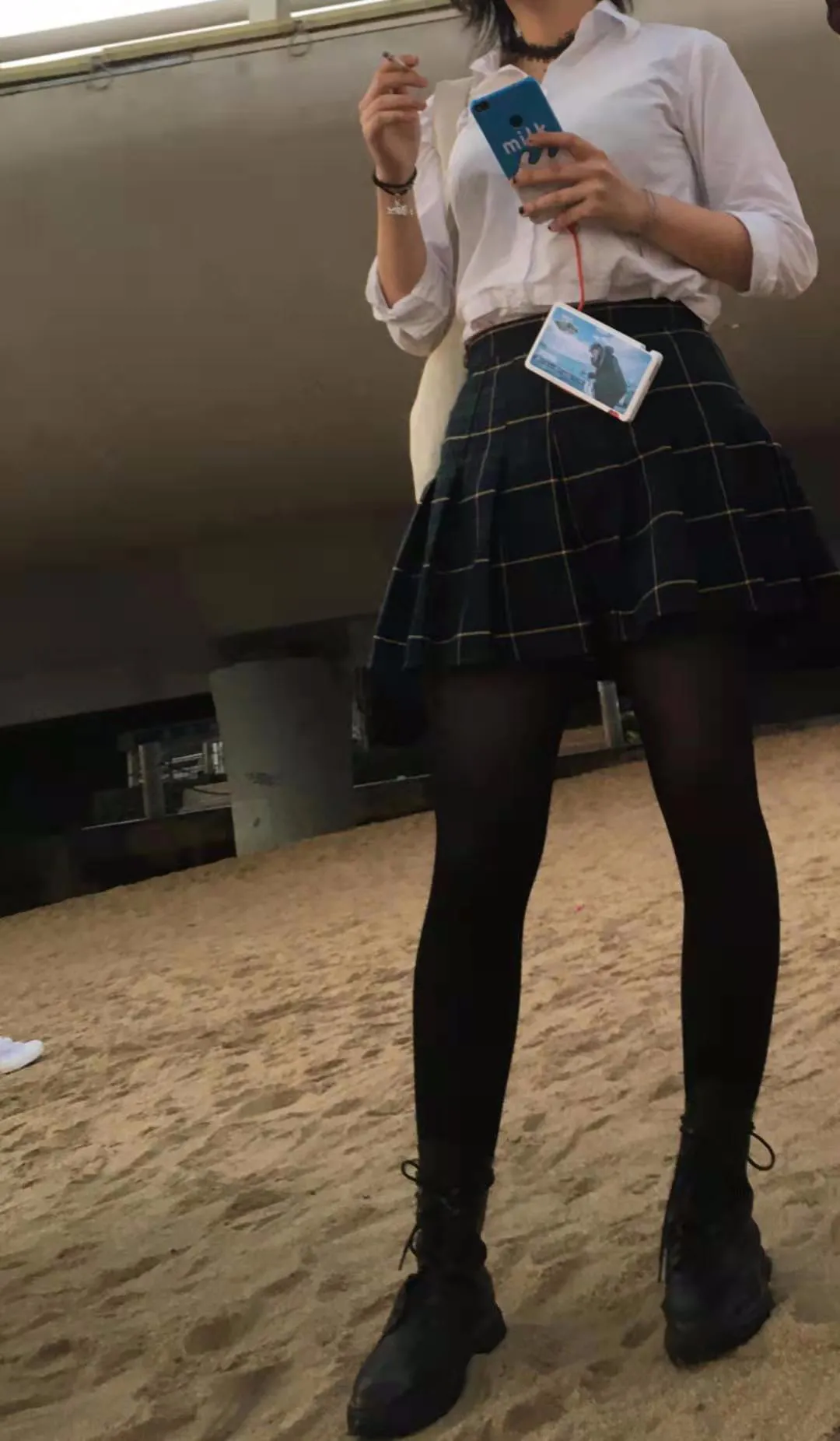

如果是第一次见到舒立,没有人觉得她会自称是男孩儿。她喜欢穿 JK 制服和紧身吊带,留及肩长发,妆容精致,10度以下的天气也要坚持穿小腿袜露出膝盖,偶尔还会扎双马尾。

而镜像的另一面是,十九岁之前的舒立,从来没有穿过裙子。从海口离家到北京上大学,她做的第一件事就是剃了个寸头。打车时司机会惊讶地说:“电话里听声音以为是个男孩呢”。

“我接受了我的女性身份,但同时也没有抛弃我的男性身份。” 说着,她露出笑容,表示对别人听到这句话时的迷惑表情习以为常。当我询问她想被称为 “她” 还是 “他” 时,她说都可以,混用也可以,用 “它” 也可以,“我现在对这些完全无所谓啦。”

我是女儿,但父亲要求我 “像男的一样”

作为长女的舒立,从小被父亲当作男孩来教育。三岁时,刚上幼儿园的她就被送去学跆拳道,原因是父亲觉得她性格软弱,想让她变得 “像男孩一样坚强”。在道馆的每一天,舒立都是在被教练狠狠地压腿。有时她会因为太疼而哭起来,来接她下课的父亲看到,便对教练说:“谢谢您这么辛苦地训练我家小孩。” 这种时候,一旁的舒立总会不自觉地压低了哭声。

道馆里几乎没有别的女孩。父亲对她说:“只有和男的打,你才能训练得像男的一样。” 舒立一直清楚,自己并不喜欢也不擅长搏击,但年幼的她从没想过违抗父亲的命令,仍然会努力把每个动作做到位,完成每一场训练和比赛。

这样一个学跆拳道的假小子,在学校里却一直是被欺负的对象。男生们偷偷把垃圾塞到她的课桌里,把放到桌子上的椅子扔下来。性格内向的舒立不知所措。母亲知道这些事后,在一次放学时对她的同学说:“你们不要欺负她哦,她在学跆拳道,很厉害的。” 这件事在班里传开之后,欺凌反而变本加厉 —— 一个小女孩学跆拳道,这听起来也太可笑了。

在道馆之外,舒立也在不自觉地向 “像男的一样!” 的标准靠拢,比如拒绝穿裙子,学着用低沉的声音讲话。还在上小学的她常常因为不愿穿裙子和母亲争吵,母亲哭着骂她 “我生下你就是给国家添乱”。听到这句话,她愣住了,扭过头不看母亲,努力不让自己哭出来。这件事让舒立印象非常深刻,“或许就是从那时候开始,和家里人的关系变得越来越糟糕了。”

到了初中,已经黑带二段的舒立向父亲提出不愿意再学跆拳道,父亲默许了。也就是这时,她从网络上接触到 LGBT 的知识。或许比很多人幸运,在接受性少数身份这件事上,舒立并没有经历太多挣扎。对她来说,成功为自己找到这样一个分类,反而是一种解脱。那时候她也交到了一些自我认同是同性恋者或跨性别者的网友,与网络上与 “病友” 惺惺相惜的同时,她在现实生活里更加孤僻。

母亲看着越来越男性化的女儿,便会想 “我们家孩子会不会是女同性恋啊” 。她试探着跟舒立的父亲提及,结果父亲却很不以为然:“你看她还会抱着毛绒玩具睡觉,怎么可能是女同性恋呢。”

在学校,舒立告诉要好的女同学说,自己应当是一个男孩。对方答:你长大了就不会这样想了。舒立心想,凭什么呢,我偏不。反倒是一些男同学听她这样说之后,会真的把她当成一个男孩,尽管他们也并不真正明白 “跨性别” 意味着什么,还会开玩笑说:“那很可惜诶,你胸那么大。” —— 对于中学男生来说,开这种下流玩笑意思是 “认同好兄弟”。

“那时候我会开始刻意让自己看起来像一个直男,会去学习直男的思维方式。” 舒立回忆说,“也有模糊地感觉到这样不好,但是没有想得太深。” “直男” 对于那时的舒立而言, 就是故意表现出强硬,甚至厌女,或者说,表现得像自己的父亲一样。

“做变性手术吗?我们丢不起这个脸。”

初步摸索出自己性别认同的舒立,考进一所省重点高中的理科重点班。“既然到了一个新的地方,就要先把这件事说出来,并不想被新同学当作女孩子看待” —— 怀着这样单纯的想法,在一次语文课课前演讲上,她讲述了一些关于性少数群体的科普知识,也表明了自己跨性别者的身份。

讲到一半时,一位男同学突然站起来,指着她大骂 “闭嘴”、“滚下去”。这完全出乎舒立意料之外,但她还是努力压制情绪,在全班的哄笑声中接着讲了下去。语文老师是一个温和的中年男人,自始至终站在旁边没有说话,舒立讲完以后就开始正常上课。在这之后,舒立在班上的人缘自然变得很糟糕。也有同学同情她,但舒立知道,自己在他们眼里仍然是 “生病” 的,她不想要这样的同情。

在学校被排挤,对自己的性别身份也很迷茫,舒立成绩严重下滑。父亲看出她状态不对,提出要和她谈谈。舒立决定,干脆向父亲出柜吧。

在听完她关于 “性别认知障碍” 的忐忑陈述之后,父亲不屑地,甚至带着些许玩笑的口气说:“那你打算怎么样?做变性手术吗?” “你想做的话,上大学之后也可以做,但做了的话,肯定要和家里断绝关系,我们丢不起这个脸。”

父亲从小把她当男孩对待,因为他默认女孩是弱的;母亲对父亲唯命是从,却又不允许她看起来真的像一个男孩。独自在性别的桥上摇摇晃晃走着,好不容易鼓起勇气的自白被轻视,面对这种轻视却又不知如何表达出自己的愤怒。

从这次谈话起,舒立决定将 “跟家里断绝关系” 作为自己的首要目标。

那段时间,她常常设想离家上大学之后的生活,越想越压抑。一直到高考之前,她都在跟朋友讲,以后要想办法经济独立,存钱做手术,按照自己想要的方式生活 —— 而这一切的先决条件是跟家庭断绝关系。这是那次向父亲出柜之后,她所明白的道理。

“拥有做手术的自由了,可是我讨厌男性”

父亲的态度并没有影响她的跨性别身份认同。整个高中时期,舒立都没有进过女厕所,同学问起,她就说在男厕所抽烟不容易被老师抓到。高二到了文科班之后,气氛宽松很多,有好几个男生公开自己的同性恋身份,所以自称是跨性别男孩的舒立,不再遭到同学的嘲笑。

高中时的舒立已经把未来都计划得很好,先做胸部的手术,再多攒一点钱去国外做下半身的手术。那时候她已了解到,要做变性手术的话需要先经过一到两年的 “性别认同障碍纠正” 的心理治疗,确定是真的性别认同障碍、真的需要做手术来扭转,才有可能获得做手术的机会。

不过真的上大学之后,她的计划并没有顺利进行。除了攒钱比想象得更难、性别认知心理治疗很难找以外,还有一个更深层次的原因。舒立回想道,由于从小父亲对她的教育,她一直处于一个 “讨厌男性又想成为男性” 的矛盾状态中。再加上了解女性主义之后,她对男性身份在社会中的便利愈加敏感。

还记得她在高中心理社团竞选社长时获得最高票数,结果老师却私下找到她,说了这样的话:“社长还是男孩子当比较好,女孩就当副社长吧。” “可我不是女孩!” 愤怒的舒立马上又想,“女生为什么不可以?” 很快她开始自我反省:“我到底是在为女性抱不平,还是单纯地为自己受到不公正待遇而生气?” 想过之后她得出结论:比起前者,后者是更重要的事情。

“我依然没有放弃做手术的念头,但我忍不住想到,如果自己真的做了手术,成为了一个社会所认可的男性,是不是也会变成一个自己讨厌的、占有优势的人呢?”

怀着 “厌男” 情绪的舒立,对于喜欢这件事也有一个二元对立的分类:“我会把一些比较肮脏的感情归类为男性的爱,把干净纯粹的东西归类为女性的爱。女性的爱不含有嫉妒心、占有欲之类,只是单纯因为和 ta 们在一起很开心而喜欢 ta 们。” 这当然是一个很厌男的想法,但在舒立从小接受的来自父亲的教育里,男性生来就是 “强悍而肮脏” 的。

舒立在中学喜欢过女孩,只是那种喜欢多少带有一些 “靠喜欢一个女孩来证明自己是男孩” 的需求。上大学之后,她第一次喜欢上男孩,并且是 “作为一个女孩喜欢上了一个男孩”。不过由于她一直将性别和性向分得很开,这件事并没有影响她的性别认知,事实上,她喜欢的男孩也都是中性气质的。“我不会说自己是一定只喜欢男孩还是一定只喜欢女孩,就像我不会说自己一定只是男的或者一定只是女的一样。”

形成这样的非二元性别观,在某种程度上也与她身边的朋友有关。大一下学期,舒立在一家小酒馆打工,在那里她接触到了许多在校园里可能接触不到的朋友。“之前在酒馆认识了一个跨性别男孩,他跟我打招呼之后,第一句话就问我是不是男同性恋。” 舒立大笑,讲道:“当时我恍然大悟,原来我是个男同性恋!”

在那之后不久,她开始穿裙子、留长发,尝试去接受作为生理女性的自己。周围的朋友也不会觉得她是 “变回了女孩”,而是会半开玩笑地叫她 “女装大佬”,这种状态让舒立觉得很舒服。并且,穿女装还缓解了她的外貌焦虑,“开始慢慢觉得自己作为女性的身体还蛮好看的,穿上漂亮的裙子就会很开心。” —— 即便在整个青春期都自我认知为男孩的舒立,也难免因为自己的生理女性身份而受到外貌规训。她会因为不够漂亮而自卑,被夸漂亮时还会生气:“我那么痛苦地接受了自己是一个不漂亮的人这个事实,你却这样轻飘飘地否定,这让我觉得被瞧不起。”

父母则很欣慰地觉得,她终于变成了一个正常小孩,“教育成功了”。而真相其实十足的讽刺:“女装对我来说有点像一种自残手段。” 小时候被母亲逼着穿裙子一直是她过不去的心理阴影,某种程度上,她也是在用这种方式来发泄家庭给自己带来的痛苦。

最终,她站在了天枰的另一端

在外人看来,舒立的转变似乎就只是 “一个假小子长大了” 而已。但事实上,她在重新接受女性身份过程中所经历的挣扎与压力,甚至远大于当初接受自己跨性别男孩身份的过程。这甚至让她陷入严重的药物依赖,每天被失眠和噩梦折磨。直到现在,偶尔喝醉之后她还会大哭着对身边的男性朋友说:““为什么你可以长胡子,而我不可以。”

选择 “接受自己原本的女性身份” 之后,她还失去了许多跨性别朋友。有的觉得她 “背叛” 了,有的觉得她是迫于社会压力而放弃。不过舒立并不太在乎这些,“没有多少人真的在乎你怎么样”,她反复提到这句话。

如今的舒立觉得自己更接近 “无性别”,不局限于二元的男女性别划分;但是在立场上,她是一个坚定的女性主义者。她曾经认识一些跨性别男孩,常常会说 “这是我们男人的事情你们女人管不着”、“这种事交给我们男人做” 之类的话,时间长了,她对此感到很不舒服:“他们的自我认同到底是什么?是想做一个支配者、发号施令者吗?”

现在再回看自己中学时期因为跨性别身份而承受的压力与挣扎,舒立会扪心自问:“我是想要男性的生活方式吗?但生活方式和性别也没有关系。那么,我是想要男性的生理结构吗?”

答案慢慢浮出水面:或许一直以来,阳 JU 对她来说更多只是一个象征。父亲的教育令她不自觉地将男性身体等同于强大和权力。事实上,这大概也是大多数人潜意识里存在的观念。“虽然说起来很刻板印象,但我会把自己性格中不好的一部分归为男性的,带有传统男性烙印的,并且我也不得不承认,我是无法摆脱这些烙印的。而这又有多少是被社会建构出来的呢?”

于二元性别间清醒游走的舒立,从小到大坚定探索性别认同的舒立,面对父权、家庭、霸凌、抑郁依然并不屈服的舒立,至今都没有停下自省的脚步,虽然这令她清醒又痛苦:“我觉得我现在还没有从自己厌恶的东西中摆脱出来,但我绝对不会允许自己带有男性优越的意识。” 这是她身为女性主义者所作的决定。

// 作者:Anne

// 编辑:赵四,Alexwood

// 排版:赵四,素鸡

// 头图:《last friends》

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐