深水埗重建|全港四分一戰前唐樓 落入規劃範圍

(原文刊載於集誌社)

文|集誌社

攝影|梁文熙

深水埗的舊樓群裏,保存著一些樓高三、四層的「戰前唐樓」,䇄立在行人路的兩條支柱,支撐著樓宇的「騎樓底」,更「承托」著香港的建築歷史。元州街 75 號,是一幢屹立 90 年的米黃色唐樓。大門上方掛著紫紅木牌匾,「醫道惠民」四字,盛載了大半世紀以來,黃道益中醫世家三代扎根深水埗、在本地研製活絡油、贈醫保育的故事。

今年二月,市建局宣布即將展開「深水埗地區規劃研究」,目標範圍正是密集舊樓群。市建局稱範圍內有 1,800 幢大廈,但未公布發展名單。《集誌社》記者統計發現,區內最少有 820 幢樓齡達 50 年的舊樓,而「戰前唐樓」則有 24 幢,佔全港四分一,最早在 1920 年代興建。

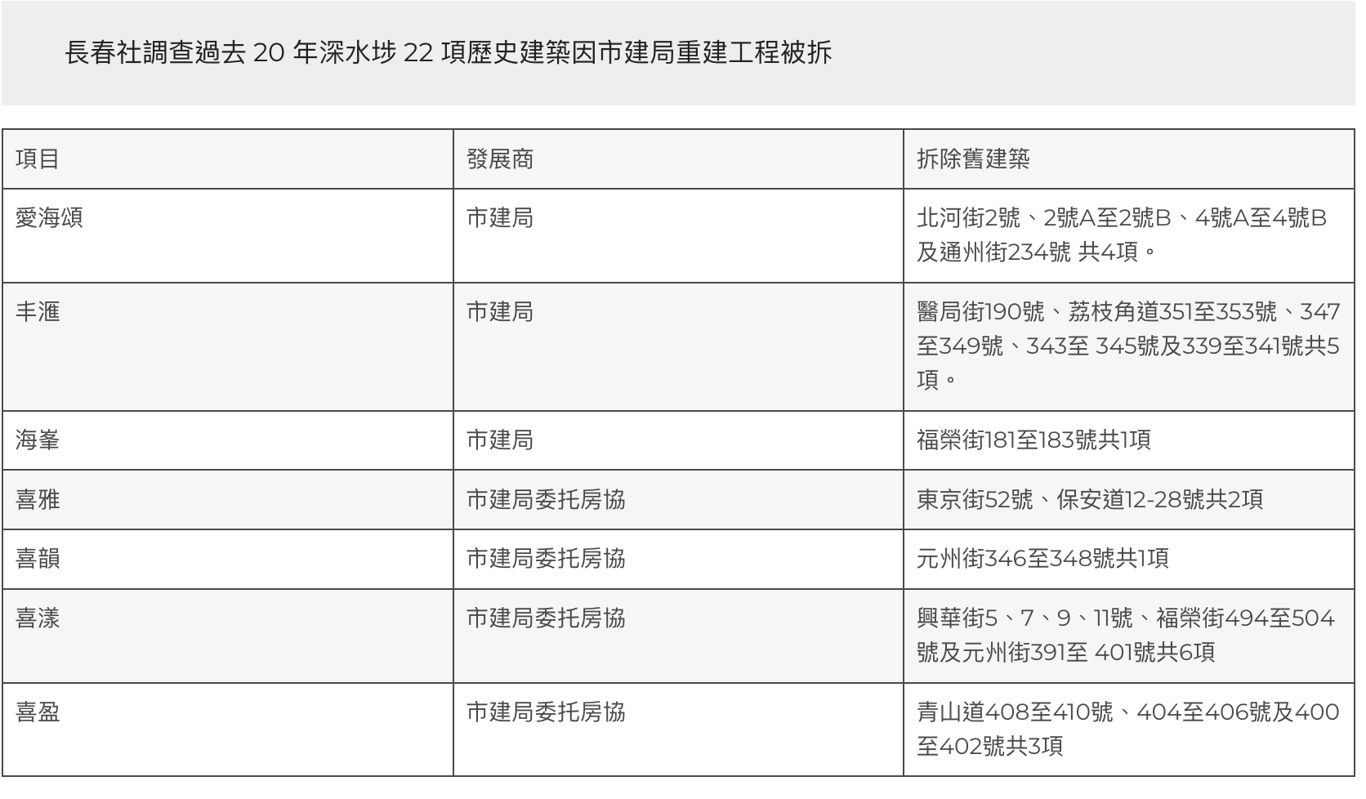

有學者說,「戰前唐樓」起源於香港、建築風格更傳至內地,但隨市區發展被大量拆除,僅餘約 100 幢分布零散。有團體研究發現,過去廿年,深水埗拆了 45 項歷史建築,22 項涉市建局重建工程。大型重建迫近,這些最古老的「香港製造」唐樓,何去何從?

今年二月,市建局宣布展開深水埗地區規劃研究,指舊區土地欠規劃、大部分樓宇老化失修。研究範圍約有 130 公頃,涵蓋深水埗舊區一帶,內有約 1,800 幢私人樓宇,當中樓齡達 50 年的,佔比近七成,較油旺重建區的舊樓比例(65%)更高。

1800 大廈七成樓齡逾50年 25 幢屬戰前建築

《集誌社》向市建局查詢,深水埗重建研究範圍的大廈名單。市建局未正面回應,僅稱研究範圍內約有 1,800 幢私人樓宇,今年二月向 30 年樓齡或以上的物業業主,發出近四萬份市區更新意見問卷,以蒐集各個單位的詳細資料。

記者根據民政事務總署大廈名單,在市建局的重建研究範圍,找到 1,331 幢大廈資料,發現約 62%( 820 幢)達 50 年樓齡或以上。當中 25 幢早於 1945 年或之前興建, 屬「戰前唐樓」,有 18 幢被評為歷史建築,但其中一幢最近被拆卸。

全港餘百幢戰前唐樓 集中深水埗

「戰前唐樓」外的行人路,都豎立著兩條支柱,撐住唐樓凸出的部分。前香港大學建築文物保護學部主任李浩然說,這兩條柱是「騎樓柱」,必屬戰前設計,因當時香港建築非以鋼筋水泥興建,僅以磚、木等材料搭建,故依靠騎樓柱承托騎樓或露台。李浩然表示,「戰前唐樓」又稱「騎樓樓」,隨著市區發展,現時全港僅餘約 100 幢;不過深水埗發展較慢,加上過去皆由小地產商小規範收購重建,產生「死剩種」(釘子戶),令「戰前唐樓」較集中在這區。

深水埗區保存了 24 幢戰前唐樓,佔全港總四分一。記者走訪區內 17 幢被古蹟辦評為歷史建築的「戰前唐樓」,部分如今已空置。昔日醫局街一街都是「戰前唐樓」,今只剩一幢於 1920 年代興建的 170 號。這幢三層的二級歷史建築,原由孫氏夫婦持有,白色外牆和騎樓柱上,用紅色油漆寫滿「一平鋁質相架」和「一平裝裱字畫各欵畫框」字句。翻查資料,「一平」 於 70 年代開業,孫伯伯離世後,成為孫婆婆守住回憶的地方;至 2016 年,「一平」結業、鐵閘趟上,但招牌仍高掛門上。

區內「戰前唐樓考察」 有當舖、食肆、珠寶店

人去樓空的,還有欽州街 51 及 53 號。這兩幢高四層的唐樓,於1932 年興建。大閘上方,留有橙色和白色拱形設計,屋頂有三角楣飾,屬新古典風格建築,被評為一級歷史建築。這兩幢唐樓同為上舖下居,已空置多年、地舖無人承租,至今仍掛著已結業的老字號「榮發餐廳餅店」的灰色招牌。

有更多戰前唐樓仍有店舖、民居進駐,延續其生命力。走到南昌街 117 至 125 號,一共五幢在 1930 年代建成的舊樓群,被評為三級歷史建築。長春社指,深水埗曾是日軍「娛樂區」,南昌街這幾幢樓就是當時的導遊社和按摩室;現時 117 號是典當舖「南昌押」,其早前被拆卸的「蝠鼠吊金錢」招牌是不少街坊的集體回憶,至於旁邊的四幢唐樓,地面是衣履、雜貨、民生用品店舖,樓上仍是民居。

1920 年代建成的三級歷史建築汝州街 269 號至 271 號,屬罕有的弧形轉角唐樓,現時樓上和地舖皆有商戶,經營珠寶店、五金配件和藥房。至於 1930 年代落成的三級歷史建築福榮街 62 號,則下舖上居,經營「維記咖啡粉麵」。

90年樓齡「騎樓 75 」 留民國五角星圖

坐落元州街 75 號、一幢 1930 年代興建的米黃色唐樓,被評為三級歷史建築。別名「騎樓 75 」的唐樓,由長方體騎樓柱支撐著二至四樓凸出的騎樓,外牆有四顆「五角星」圖案。李浩然說,20 世紀初民國受西方文化衝擊,引入五角星圖案,常用於錢幣、日用品、軍服徽章、建築等作裝飾,成為早期現代中國的象徵。

這一幢唐樓,現為名中醫黃道益兒子黃天賜所創的「醫道惠民」中醫館。50 年代,黃道益在深水埗南昌街 107 號地舖,日間賣涼茶、夜晚讀中醫,一家人住在樓上唐樓板間房,一層住了約九戶人。1956 年,黃天賜出生,自小便長駐涼茶舖幫忙。

公共醫療不勝負荷 小病靠涼茶等民間醫藥

「南昌街的街尾,就是醫局街,之後就是海壇街。以前海壇街很近海邊碼頭,那時內地大量新移民來港,就在碼頭上岸!」黃天賜憶述,當時很多新移民在深水埗落戶,愈來愈多板間房,公共醫療不勝負荷,新移民傷風感冒,依靠涼茶等民間醫藥。涼茶舖有一部電視機,播放電視台「麗的呼聲」,成為草根街坊的聚腳點,當時有火箭升空的國際大新聞、或大型比賽直播,都引來一大班街坊擠在涼茶舖看電視。

60 年代末,無綫電視誕生,電視機在坊間普及,涼茶舖人流大不如前。1968年,黃道益搬到相隔兩條街的長沙灣道 190 號,創立「中國醫館」行醫、做街坊生意,黃天賜一放學便跑回醫館幫忙,替病人按摩。黃天賜說,爸爸相信「大道從簡」,認為治病應始於家居護理,因此開始研究按摩藥油讓街坊自用,「黃道益活絡油」因而誕生。

「難忘的事,太多了…」

黃道益祖籍台山,兒時來港定居,妻子是本地人。黃天賜有七位姊妹,只有排名中間的他是男孩,由他承繼父業。他自小跟爸爸學醫,16、17 歲開始替街坊義診,後來到加拿大留學。黃道益在 1985 年退休,黃天賜回流接手,將醫館轉型成企業化藥廠,現在黃天賜兩個兒子也在藥廠工作。

直至 2019 年,黃天賜經過元州街,看見一幢「戰前唐樓」,跟兒時所住的地方相似。「想起我的初心…當時深水埗就是這樣的。」7、80年代起,隨著市區發展,深水埗填海、碼頭停用,「戰前唐樓」陸續拆卸,商場落成。元州街75 號令他想起昔日的深水埗、以及跟隨爸爸行醫的點滴,「難忘的事,太多了…」他摸著胸口說。

這幢唐樓原本由一名陳姓製衣商擁有,陳一家移民,有意放售,黃天賜便買下該物業,在爸爸百歲誕辰,重辦醫館。醫館秉持爸爸的行醫理念,命名「醫道惠民」,冀惠澤社區,也是他行醫的初心。

「騎樓 75 」四層包括診療室、舊物展館、射箭場

走進「騎樓 75 」,仍保存大量傳統設計特色。樓梯沿用石扶手,梯間擺設黃道益和涼茶舖舊照;地下(閣樓)和二樓是診療室,用以接街症和替小朋友義診,掛起「中國醫館 1968 」牌匾。診療室如醫院病房,放置幾張病床、拉上簾子,天花掛著幾盞水晶吊燈,弱弱黃光照射在前業主留下來、黃天賜不捨扔棄的民國時期椅子和櫥櫃。

黃天賜特意把三樓設計成舊物展館,從一份 30 年代的地契 ,到一張日治時期的「家居抵當申請書」,上面寫著「昭和拾八年五月」、即 1943 年,由「香港占領地總督部」簽發,印證著唐樓的歷史和變遷。黃天賜喜愛功夫和射箭,他原本想找個地方教年輕人射箭、冀將射箭文化傳承;正好遇上「騎樓75 」,他便把四樓變成室內射箭場,擺放兩個箭靶、十多支弓,讓有意練箭的年輕人使用。

李浩然翻查歷史資料,解釋「騎樓樓」(即戰前唐樓)源自於香港,估計是 19 世紀太平天國內戰,廣州大批難民湧港,政府准許業主加建露台、增加單位空間,也是發展商用以「發水」的方法,不少業主將單位以板間房出租,「所以你看到一些舊照,騎樓露台晾了很多衣服,你就知道裡面住了好多人」。李說,1920 年代省港大罷工,不少香港建築工人失業,到廣州工作、技術北移,騎樓建築始在廣州出現。不過,當地一些地區至今未發展重建,一街騎樓,令人誤以為廣州才是騎樓起源地。「香港人以前看不起自己,常覺得香港沒有自創的事物,都是外面抄回來。一直有說騎樓是『廣州式』,不是,你要看廣州唐樓(即唐樓),應該去廣州,香港的是香港騎樓樓(戰前唐樓)。」

長春社:深水埗廿年拆 45 幢歷史建築 22 項涉市建局重建

市建局宣布展開深水埗重建研究,指區內大部分樓宇普遍老化失修,會進行「地區文化及特色街道」、「時裝行業」以及「主教山周邊地區」研究,探討深水埗區原有的地區特色和文化,「期望得出合適方案並融合於更新發展的概念藍圖內」,為舊區更新注入新元素和活力。

古蹟辦於 1996 年至 2000 年間進行歷史建築調查,記錄約 8,800 幢建築。長春社指,當中深水埗區共有 144 項,撇除 31 項昂船州的軍事設施,餘下 113 項民用建築中,有 45 項、即接近四成,在過去 20 年間已遭拆毁。當中有 22 項是因市建局重建工程而拆卸,例如是北河街 2 號及鄰近合共的 4 個舊建築,遭改建成「愛海頌」。

長春社表示,市區更新工程使深水埗舊建築快速消失,而深水埗最先發展的地區,屬日佔時期的華人娛樂區,保留了不少戰前建築,認為須為當區制定區域性的保育措施。

戰前唐樓如「雞肋」 如何保育成難題

身兼市建局非執行董事的李浩然說,深水埗曾有多項小規模發展項目,有發展商買下「戰前唐樓」後立即拆卸;也有業主堅拒出售、發展商放棄收購,致街上留下零散「戰前唐樓」。他認為,如何保育「戰前唐樓」是難題,若參考大館,維修費加上辦免費節目,將難以經營,「保育意識停留在福利性階段,覺得應該做一些文化工作,這是燒銀紙,大館都叫晒救命」。

李形容「戰前唐樓」猶如雞肋,珍貴但空間小、難應付人流,不能做展覽或銷售,亦不足以彷效中環士丹頓街項目,作為青年或單身人士宿舍。他認為應宏觀思考保育,先探討社區有何需要,考慮「戰前唐樓」如何配合。

他舉例指深水埗區人口老化,若參考新加坡、內地和台灣,重建或是契機,將「戰前唐樓」改成老人社區中心,空間需求不大、亦易維持。「先不要把唐樓當成珍貴藝術品,而是有限制性的社區資源,先將文物感情拋開,在局限之下,想想可發揮什麼功用,支援社區需要。」

李又指,「戰前唐樓」可成區內地標,認為市區重建要考慮社區營造,「你去旅行,也會想去當地人會到的地方」。他舉例,新加坡一項失敗的市區重建項目,將街上排檔趕走變成商業區,結果人流盡失,最後要請專家顧問,研究如何將街檔帶回該區。

市建局:會對建築物歷史價值作初步評估

《集誌社》向市建局查詢,重建計劃會否保育深水埗的「戰前唐樓」。市建局表示,重建研究尚在初期階段,目前未有具體的市區更新建議。市建局指,會對建築物的歷史價值作初步評估,研究結果的保育建議將納入市區更新大綱藍圖,擬議保育的項目如獲政府批准,將作詳細的技術評估制定具體建議,以保育建築物的建築特色、歷史及/或文化元素,並配合藍圖的建議,強化地區特色。

街坊互助精神未變

現存 17 幢「戰前唐樓」被古蹟辦評為歷史建築,皆屬私人擁有,業主隨時有權出售和拆除,令「戰前唐樓」的未來不甚明朗。部分戰前唐樓被空置,黃天賜卻選擇留守,一家三遷不離深水埗,只因對此處的「情意結」。

黃天賜目睹近年社區的變遷,大南街多了很多文青店舖和咖啡店,童年時的南昌街 107 號涼茶舖、現在變成布商,長沙灣道醫館舊址現為黃道益堂,大廈被工程棚架包圍,地下是民生商舖。黃天賜說,改變可以是好事,正如鴨寮街由昔日只有電子零件舖,突然開了一間雲吞麵檔,「那時我都會想,怎麼會這樣呢?是因為有人流的地方,就有食肆,慢慢的,我看到很多人吃。」

他說,歷經多次重建,深水埗的情懷猶在。鴨寮街的排檔,仍賣著二手舊物;街坊互助精神未變,昔日爸爸的病人,仍會來找他聚舊。

黃天賜開設醫館後,未忘落戶元州街時的初心 —「醫道惠民」。四年來,他辦名為「天使行動」的活動,替 700 多位腦麻痺及肢體弱能兒童義診。訪問當日,幾位媽媽帶著腦麻痺的孩子,排隊待黃天賜針灸。其中一位男孩肌肉繃緊、手指無法正常攤開,雙手也不能伸直,媽媽說兒子最近失眠。尚未施針,男孩嚇得哭不成聲,黃天賜抱著他,拿起一根幼針,在頸後「安神穴」刺一刺,安慰孩子說「完咗啦,係咪好快呀」。他為孩子的手塗上按摩油,用自製的瓶子底部,替孩子按摩放鬆,孩子的手掌慢慢鬆開。

「初心, 只要在你的心裡,就不會變。就算其他事改變,都改變不了。」他深明發展是不能控制的自然變化,但他堅持,就算旁邊的樓都變成摩天大廈,他都不會出售這幢唐樓,繼續贈醫施藥。他希望後人能夠看見香港的過去、知道他兒時如何長大。

「騎樓 75 」天台擺了數十盆栽,種了兩面針、艾草、雲香草等草藥。黃天賜站在天台中央,嗅著陣陣草藥香,從左到右眺望,四周被唐樓環抱,微笑感嘆:「你看,我怎會捨得把這裡賣掉、起樓?」

集誌社檔案:歷史建築如何評級?評級後能否拆卸重建?

歷史建築分為一級、二級和三級,會按歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度及罕有程度六項準則而評級。一級是最高級,代表具特別重要價值,而可能的話須盡一切努力予以保存;二級代表具特別價值而須有選擇性地予以保存;三級則具若干價值,並宜於以某種形式予以保存,如保存並不可行則可考慮其他方法。古蹟辦雖不鼓勵拆卸已評級建築,但無法例規定業主不能拆卸一些私人持有的歷史建築,例如是一些戰前唐樓。歷史建築不等於「古蹟」,歷史建築評級不會影響建築物的業權、管理權、使用權和發展權,亦不會令建築物在《古物及古蹟條例》下受到法定保護。評級制度屬行政性質,為釐定歷史建築的文物價值及保育需要提供客觀基礎。Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!