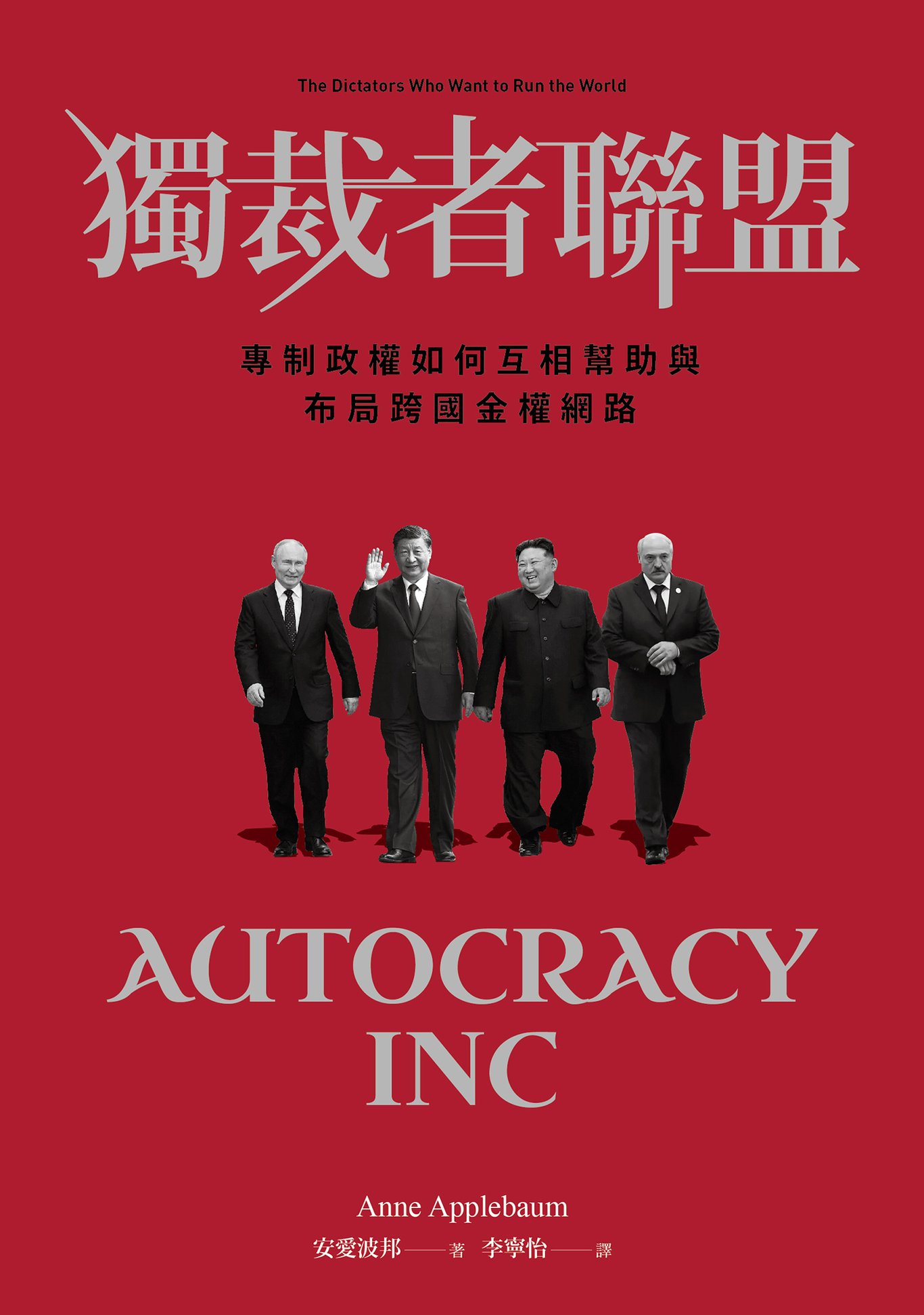

偷書賊_《獨裁者聯盟》前言_節錄

前言

每個人心目中都有一幅獨裁國家的漫畫圖像:一個惡人位居頂端,控制著軍隊和警察,軍隊和警察則以暴力威嚇人民。圖像裡還有和獨裁者狼狽為奸的邪惡分子,或許也有幾名勇敢的異議人士。

然而在二十一世紀,現實情況幾乎已和這幅圖像全然不同。當今的獨裁政體不是只由一個壞人掌控,而是由一個個精密的網絡控制,仰賴用於竊國的金融架構、繁複的維安體系(軍隊、準軍事組織、警察),以及提供偵察監控、政治宣傳、不實資訊的技術專家。這些統治網絡的成員不僅是在某個獨裁國家內部聯繫,也與其他獨裁國家的統治網絡往來,有時還和民主國家的成員互通聲息。一個獨裁國家的腐敗國營企業,會與另一個獨裁國家的腐敗國營企業做生意。一國的警察可能為其他多國警察提供武器、裝備與訓練。從事政治宣傳的部門也會共享資源 ── 為某一個獨裁者宣傳的網軍農場與媒體網絡,也能用來為另一個獨裁者宣傳,連宣傳主題都能共享:無非是民主體制已衰退、獨裁體制很穩定、美國有多邪惡。

倒不是有什麼讓壞人密會的祕密房間,像○○七詹姆斯龐德(James Bond)電影那樣。我們與他們的衝突也不是黑白分明的二元競爭,彷彿出現「二次冷戰」。當代獨裁者之中,有人自稱共產主義者,有人自稱君主主義者,有人自稱民族主義者,還有人自稱神權主義者。他們的政權不僅歷史根源不同,目標各異,信奉的美學也相左。中國的共產主義和俄羅斯的民族主義不僅彼此有別,也和委內瑞拉的玻利瓦社會主義、北韓的主體思想、伊朗伊斯蘭共和國的什葉派極端主義各不相同。這些政權不同於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國(簡稱「阿聯」)等君主政體或越南等專制國家(這些國家大多無意削弱民主世界),也不同於土耳其、新加坡、印度、菲律賓、匈牙利等較溫和的獨裁國家或混合式民主國家(這些國家也稱「非自由民主國家」,有時和民主世界作風一致,有時不然)。這整個政權群體與其他時代、其他地方的軍事或政治聯盟都不一樣,它的運作不像政治集團,而是類似企業集團,束縛它的不是意識形態,而是那股決心保護個人財富與權力的無情意志。這就是「獨裁者聯盟」。

俄羅斯、中國、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、安哥拉、緬甸、古巴、敘利亞、辛巴威、馬利、白羅斯、蘇丹、亞塞拜然,以及其他三十多國的強人,其共同之處並非理念一致,而是剝奪公民發揮實際影響力或公開發聲的權利,反對一切形式的透明度或問責制,打壓任何在國內或國外挑戰他們的人。他們對於財富,也都抱持極度實際的態度。過去的法西斯和共產政權領導人背後有政黨機器,不會將個人的貪婪展現在外;獨裁者聯盟的領導人則不同,他們多半坐擁奢華豪宅,並以營利企業的形式進行各種合作。他們彼此之間的紐帶,以及與民主世界友人的往來,都不是以共同理想為基礎,而是透過交易達成 ── 這些交易包括繞過制裁措施、交換監控技術與幫助彼此致富。

獨裁者聯盟也藉由協同合作來協助其成員維持政權。白羅斯的盧卡申科(Alexander Lukashenko)政權缺乏民意支持3,備受歐盟、歐洲安全暨合作組織等多個國際組織批評,歐洲鄰國也避免與該國往來。白羅斯許多商品都無法在美國或歐盟銷售,國營的白羅斯航空亦無法飛往歐洲國家。但這些作為都未能真正孤立白羅斯。已有二十多家中國企業在白羅斯投資,甚至要打造「中國—白羅斯工業園」,仿效蘇州的一項類似建設。伊朗二○二三年和白羅斯進行了高層外交互訪、古巴官員曾在聯合國發言聲援盧卡申科;俄羅斯則向白羅斯提供市場、跨國投資與政治支持,可能還提供警察與維安服務。二○二○年,白羅斯記者群起反抗,拒絕報導虛假不實的選舉結果,俄羅斯就派出本國記者取而代之。白羅斯政權的回饋則是允許俄羅斯在其領土上部署軍隊與武器,用於攻打烏克蘭。

委內瑞拉也是理論上被國際社會排斥的國家。二○○八年以來,美國、加拿大和歐盟都對委內瑞拉加強制裁,以回應這個政權的殘暴統治、毒品走私,以及與國際犯罪組織千絲萬縷的關聯。然而,俄羅斯卻向委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的政權提供貸款,並且和伊朗一樣投資於委內瑞拉的石油產業。白羅斯一家企業在委內瑞拉組裝曳引機、土耳其為委內瑞拉的非法黃金貿易提供便利管道、古巴則長期為委內瑞拉政府提供維安顧問與技術。二○一四年和二○一七年,中國製的水砲、催淚瓦斯和盾牌被用於鎮壓委內瑞拉首都卡拉卡斯的街頭抗爭者,共造成七十多人喪命,中國設計的監控技術11則用於監控委內瑞拉民眾。在此同時,委內瑞拉政權的成員、他們的隨從與家人則藉由國際毒品貿易,源源不絕獲得凡賽斯(Versace)和香奈兒的精品。

白羅斯和委內瑞拉的獨裁領導人在自己國家都廣遭人民鄙棄。若舉行自由選舉,這兩人必然敗選,因為他們在國內都有強大對手:白羅斯和委內瑞拉的反對派運動都由多位頗具魅力的領袖和投入甚深的基層社運人士領導,他們激勵人民敢於冒險,努力爭取改變,並走上街頭抗爭。二○二○年八月,人口僅千萬的白羅斯有超過百萬民眾走上街頭,抗議選舉被竊取。數十萬委內瑞拉人民也多次參加全國各地的抗議活動。

如果這些反對派的敵人只是腐敗且破產的委內瑞拉政權,或殘暴陰險的白羅斯政權,他們的反對運動或可成功。但他們要對抗的不只是本國獨裁者,還有全球多國的獨裁者,這些獨裁者掌控國營企業,可藉此做出數十億美元的投資決策。反對運動要反抗的政權還能向中國購入監控攝影機,或買到來自聖彼得堡的網軍。況且,他們要反抗的統治者早已煉成鐵石心腸,對本國百姓和外國人的感受與意見無動於衷。獨裁者聯盟不僅為其成員提供金錢和安全,還提供另一項無形的好處:有罪免罰。

那些意志極為堅決的獨裁者普遍相信,外部世界對他們無計可施(他們不在乎其他國家的觀感,也不接受任何輿論法庭的評判),然而這種信念其實是近年才出現的。從前從前,二十世紀下半葉最強大獨裁國家蘇聯的領導人反而非常在意全世界對他們的看法。他們極力宣揚蘇聯政治制度的優越性,如果受到批評,也會提出反對意見。對於二戰後涵蓋普世人權、戰爭法、法治等內容,或是頗具理想性質的國際規範與條約體系,他們至少會口頭承諾支持。蘇聯領導人赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)最著名的事蹟之一,就是曾在一九六○年聯合國大會上起身用鞋子拍桌,當時他是為了反駁菲律賓代表指稱蘇聯占領下的東歐「政治與公民權利都被剝奪」,「都被蘇聯吞噬了」。即便是二十一世紀初15,大多數獨裁政權也會將真實意圖隱藏在精心策畫、仔細操縱的民主假象之後。

時至今日,獨裁者聯盟的成員已不在乎自己或國家是否被批評,或被誰批評。有些成員如緬甸和辛巴威的領導人,只在意擴充個人財富和維持政權,根本不會因外界批評而心生羞愧。伊朗的領導人滿懷自信,不把西方異教徒的觀點放在眼裡。古巴和委內瑞拉領導人則將國外批評定性為「帝國主義組織起來顛覆他們」的證據。中俄領導人耗時十年,對各個國際機構長久以來的人權主張提出異議,成功地讓全世界許多人相信,關於戰爭和種族滅絕的條約、公約及「公民自由」、「法治」等概念都只代表西方觀點,不適用於他們。

國際社會的批評撼動不了當代獨裁者,他們對於公開的暴行毫無愧色。緬甸軍政府就無意隱瞞在仰光街頭殺害數百名示威者一事,哪怕受害者包括青少年。辛巴威政權也在荒唐的偽選舉中公然騷擾反對派候選人。中國政府大言不慚地鎮壓廣大市民參與的香港民主運動,並在新疆實施所謂「反極端主義」運動 ── 包括大規模逮捕數千名維吾爾穆斯林並關進集中營。伊朗政權亦毫不掩飾地暴力打壓婦女。

***

二十世紀的獨裁者不如今天這麼團結。當時的共產黨人和法西斯分子還兵戎相見,就連共產國家之間有時也會相互討伐。但他們對於蘇聯創建者列寧蔑視的「資產階級民主制度」的確看法一致。列寧認為這套民主制度「限制重重、充滿齊頭式謬誤且偽善,是有錢人的天堂,卻是被剝削者和窮人的陷阱與圈套」。他寫道,「純粹民主」是「自由主義者用來愚弄工人的捏造說詞」。身為一個原為極小規模政治派系的領導人,列寧對自由選舉的概念嗤之以鼻並不令人意外。他認為:「只有鼠輩與笨蛋,才會認為無產階級必須先在套著資產階級枷鎖進行的選舉中贏得多數。這種想法根本是蠢到極點。」

法西斯主義的創始人雖然強烈反對列寧政權,但同樣對他們的民主派對手不屑一顧。促使「法西斯主義」和「極權主義」等詞彙誕生的義大利領袖墨索里尼,就曾嘲笑自由主義社會衰弱且墮落。他在一九三二年預測:「自由主義國家注定要滅亡,因為當前所有的政治實驗都在反對自由主義。」他還翻轉了「民主」的定義,將義大利和德國的獨裁專政定義為「當今世界上最偉大、最健全的民主政體」。希特勒對自由主義的批評也遵循同樣模式。他在《我的奮鬥》一書中寫道,議會民主是「人類腐朽的最嚴重跡象之一」,並宣稱「個人自由並非文化水準更高的象徵,對個人自由加以限制才是」,只要這種限制是由一個種族純淨的組織實施。

早在一九二九年,後來成為中華人民共和國獨裁統治者的毛澤東就曾針對他所謂的「極端民主化」提出警告,因為「這種思想是和無產階級的鬥爭任務根本不相容的」 ── 這段言論記載於他後來出版的《小紅書》,也就是《毛主席語錄》。

現代獨裁者有許多面向都與二十世紀的前人不同。但這些繼承、接班、模仿老一輩領袖與思想家的新一代領導人,無論意識形態如何相左,都有一個共同敵人,這個敵人就是我們。

更精確地說,這個敵人是民主世界、「西方」、北大西洋公約組織、歐盟、他們國內的民主派對手,以及啟發前述所有人的自由思想。這些思想包括:不受多變政治力量影響的中立法律、獨立的法院和法官、合法的政壇反對派、有保障的言論和集會權利,以及承認獨立記者、作家和思想家的存在,他們可以批評執政黨或領導人,同時仍忠於國家。

獨裁者痛恨這些原則,因為他們的權力會因此受到威脅。如果法官和陪審團是獨立的,他們就可以對統治者究責。如果有真正的新聞自由,記者就可以揭露政壇高層的竊國與腐敗。如果政治制度讓公民擁有影響政府的權力,公民將得以改變政權。

這些獨裁者對民主世界的敵意,已不僅是某種傳統地緣政治競爭(儘管那些「現實主義者」和太多國際關係戰略家仍然如此相信)。他們的反對根源於民主制度的本質,根源於「問責制」、「透明」、「民主」這些詞彙。獨裁者從民主世界聽到這些用語,又聽到本國異議人士使用同樣的措詞,於是他們想將兩者都摧毀。他們自己的言論已清楚表明態度。二○一三年,習近平開始掌權時,一份名稱神祕的〈九號文件〉就列出了中國共產黨面臨的「七大危險」。頭號危險就是「西方憲政民主」,其次包括「普世價值」、媒體獨立性與公民參與,以及對共產黨的「虛無主義」批評。這份惡名遠播的文件結論是,「西方反華勢力」與境內「異見者」仍不斷在中國「意識形態領域搞滲透活動」。該文件指示黨幹部反制這些概念,並且控制它們在公共領域的傳播:無論在哪裡發現,都必須加以管控,尤其是在網路上。

至少從二○○四年開始,俄羅斯當局也一直在關注同樣的威脅。那一年,烏克蘭人發起群眾反抗運動「橘色革命」(名稱源自示威者的橘色T恤和橘色旗幟),反對當權者竊取總統選舉的拙劣企圖。在普丁親自支持的親俄候選人亞努科維奇(Viktor Yanukovych)精心操縱及策畫之下,本來會出現由他勝選的結果,但烏克蘭人民憤怒地介入干預,讓俄羅斯當局深感不安,特別是前一年在喬治亞共和國才剛發生一場無法控制的類似示威,讓親歐盟的政治人物薩卡什維利(Mikheil Saakashvili)獲得政權。普丁因為這兩起事件飽受震撼,就以「顏色革命」這個妖魔化的詞彙作為俄羅斯政治宣傳的核心。在俄羅斯,公民示威運動總是被形容成「顏色革命」,都是境外勢力導致。受到人民支持的領袖總被說成是外國傀儡。反貪腐、挺民主的口號,則都被說成會導致混亂與不穩定。二○一一年,俄羅斯也發生大規模示威,抗議當時的選舉被操縱,普丁憤恨地重提橘色革命,稱之為一套「經過充分測試的破壞社會穩定方案」,並指控俄羅斯反對派「將這套做法移植到俄國的土地上」。他擔心俄國也會發生類似的人民反抗運動,意圖推翻他的執政地位。

他錯了。根本沒有什麼被「移植」的「方案」。俄羅斯人民的不滿情緒,就和中國人民的不滿情緒一樣,除了街頭示威之外無可宣洩 ── 普丁的反對者無法藉由合法手段讓他下臺。俄羅斯政權的批評者會談論俄國的民主和人權問題,是因為這反映了他們經歷的不公義,而且這類不公義不僅僅發生在俄羅斯。從菲律賓、臺灣、南非、南韓、緬甸和墨西哥等地引發民主轉型的抗議活動,到一九八九年席捲中歐和東歐的「人民革命」、二○一一年的阿拉伯之春、二○一九至二○年的香港示威活動,都是由經歷過政府不公義的人們所發起。

問題的核心是:獨裁者聯盟的領袖們深知,透明度、問責制、正義、民主等語彙向來能打動部分國民。為了保住權位,他們必須醜化這些概念,無論它們在哪裡出現。

***

二○二二年二月二十四日,俄羅斯對烏克蘭發動了全面戰爭,是獨裁者聯盟與民主世界之間首次發生全面的激烈戰鬥。俄羅斯在這個獨裁網絡中扮演特殊角色,既創造了現代世界盜賊統治與獨裁統治的結合體,也是當前最強勢尋求顛覆現狀的國家。這場侵略行動就是依據這種精神所策畫。普丁不但想攫取烏克蘭的領土,還想向全世界展現原有的國際行為舊規已不再適用。

從開戰第一天起,普丁和俄羅斯國安單位首長就公然表現出輕蔑人權相關言論的態度,藐視戰爭法、蔑視國際法和他們自己簽署的條約。他們逮捕市長、警察、公務員、學校校長、記者、藝術家、博物館館長等公職人員和公民領袖。他們在烏克蘭南部和東部占領的大部分城鎮建造酷刑室,用於刑求平民。他們綁架數千名兒童29,將這些兒童從家人身邊或孤兒院帶走,給他們新的「俄羅斯人」身分,不讓他們返回烏克蘭家鄉。他們也故意將緊急救援人員當作攻擊目標。普丁無視俄羅斯曾在《聯合國憲章》和《赫爾辛基協議》中認可的領土完整原則,於二○二二年夏天宣布,他要併吞那些甚至尚未落入俄軍控制的領土。占領軍竊取烏克蘭穀物並出口,再將烏克蘭工廠和礦山「國有化」,交給與普丁關係密切的俄羅斯商人,這也都是在嘲笑國際財產法31。

這些行為並非戰爭的附帶損害或意料之外的副作用,而是出自一套有意識的計畫,目的是削弱一九四五年以來在國際法體系中建立的概念、規則和條約網絡,同時破壞一九八九年後建立的歐洲秩序。最重要的是,這些行為還損害美國及其民主盟友的影響力和聲譽。俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)開戰不久後就說:「這根本不是烏克蘭問題32,而是關乎世界秩序的問題。」「當前的危機是當代歷史開創新紀元的決定性時刻,反映的是關於世界秩序將呈現何種樣貌的爭奪戰。」

普丁以為他不必為這些罪行付出任何代價,而且會迅速獲勝。這既是因為他對當今的烏克蘭太不了解,以為烏克蘭無法自衛,也因為他預期民主國家會屈從於他的願望。他以為美國和歐洲內部的嚴重政治分歧(其中有部分是他積極煽動所致)會使領導人無力治理。他認為歐洲商界(其中有部分是他長期試圖討好的)會要求恢復與俄羅斯往來。

從華府、倫敦、巴黎、布魯塞爾、柏林到華沙(更別提東京、首爾、渥太華與坎培拉)在俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭後做出的決策,自始就證明普丁錯了。民主世界對俄羅斯迅速實施嚴厲制裁,凍結俄羅斯的國有資產,並將俄羅斯各銀行都逐出國際支付系統。超過五十個國家都向烏克蘭政府提供武器、情報與資金。瑞典和芬蘭這兩個維持政治中立數十年的國家,都已決定加入北約。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)宣稱德國已經來到「時代轉捩點」,同意向烏克蘭供應德國武器,是一九四五年以來首次為了發生在歐洲的戰爭這麼做。美國總統拜登在華沙發表演講時形容,這個時刻對美國,對歐洲,對美歐之間的跨大西洋聯盟都是考驗。

「我們會挺身捍衛各國的主權嗎?」拜登問,「我們會挺身捍衛人們免於遭受直接侵略的權利嗎?我們會挺身捍衛民主嗎?」

答案是肯定的。拜登在聽眾的熱烈掌聲中如此總結:「我們會強韌有力,我們會團結一致。」

不過,如果說普丁低估了民主世界的團結,民主國家同樣低估了這場挑戰有多艱鉅。就像委內瑞拉或白羅斯的民運人士一樣,民主國家逐漸意識到他們不只是在對抗侵略烏克蘭的俄羅斯,而是在對抗整個獨裁者聯盟。

早在俄羅斯非法入侵烏克蘭前,習近平就已表態支持俄國。他在二月四日和普丁發表聯合聲明,不到三週後,首批炸彈就落在基輔。這兩名領導人已預見美國和歐盟會極為憤慨,因此事前就張揚意圖,無視一切對俄羅斯行徑的批評,尤其是任何近似於「以保護民主和人權之名,干涉主權國家內政」34的行為。儘管習近平未曾像普丁一樣執著於摧毀烏克蘭,儘管中方看來很希望避免核戰風險升級,但即使戰爭曠日持久,他們也拒絕直接批評俄羅斯。中方甚至從新的局勢中獲利35,以低價購入俄羅斯石油和天然氣,還悄悄向俄羅斯出售國防科技。

中國並非唯一這麼做的國家。隨著戰事逐漸發展,伊朗向俄羅斯出口了數千架攻擊型無人機。北韓也提供彈藥37與飛彈。俄羅斯的附庸國與非洲盟友,包括厄利垂亞、辛巴威、馬利、中非共和國,都在聯合國等國際場合支持俄羅斯。自開戰之初,白羅斯就允許俄羅斯軍隊使用其領土38,包括公路、鐵路和軍事基地。土耳其、喬治亞、吉爾吉斯和哈薩克39都是與獨裁世界有貿易聯繫的非自由民主國家,幫助俄羅斯國防工業繞過制裁而進口工具機和電子產品。印度則趁著俄羅斯石油降價大舉購入。

二○二三年春天,俄羅斯官員的野心更盛。他們開始討論創立可能基於區塊鏈科技的歐亞數位貨幣,以取代美元並削弱美國在全球的經濟影響力。他們也打算深化與中國的關係,共享人工智慧與物聯網的研究成果。這一切活動的終極目標殆無疑義。一份敘述相關討論的外洩文件,結論就呼應了拉夫洛夫的說法:俄羅斯應以「建立新的世界秩序」為目標。

這個目標獲得廣泛認同。獨裁國家互相複製技術和策略,有共同的經濟利益,尤其又擁有緊抓權力不放的堅決意志,在在都讓他們相信自己會獲勝。這種信念從何而來?為何能持續存在?民主世界最初是怎麼幫著鞏固它,現在又能怎麼擊潰它?這正是本書的主題。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!