史多莉

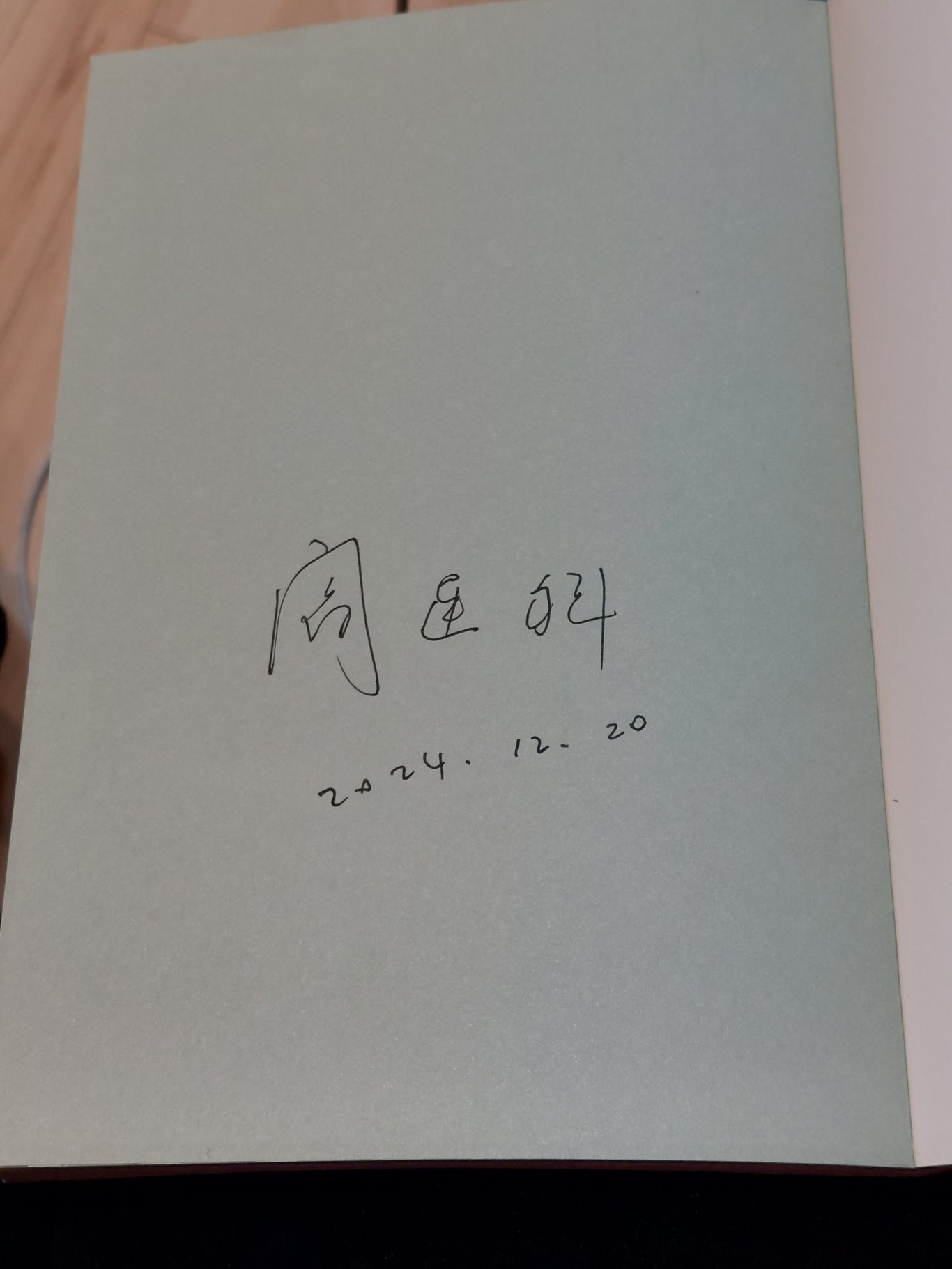

「殘雪老師一定是寫得比我好的」—2024年閻連科在台灣

閻連科的謙遜讓不少台下聽眾印象深刻。對於諾貝爾文學獎這個被問了很多次的問題,我請他談談經常與他名列榜上的小說家殘雪,印象中這是他第一次就這個問題說說。

從蔣勳的文章說起,記消逝的80與90年代

我看見文學批評家吳亮的告別,也從蔣勳的筆下、上海郊區的墓園裡看見卓鑫淼與劉慶弟伉儷的告別。中國1980年代的一些種子在發芽、結果,但有些也在枯萎與凋零。

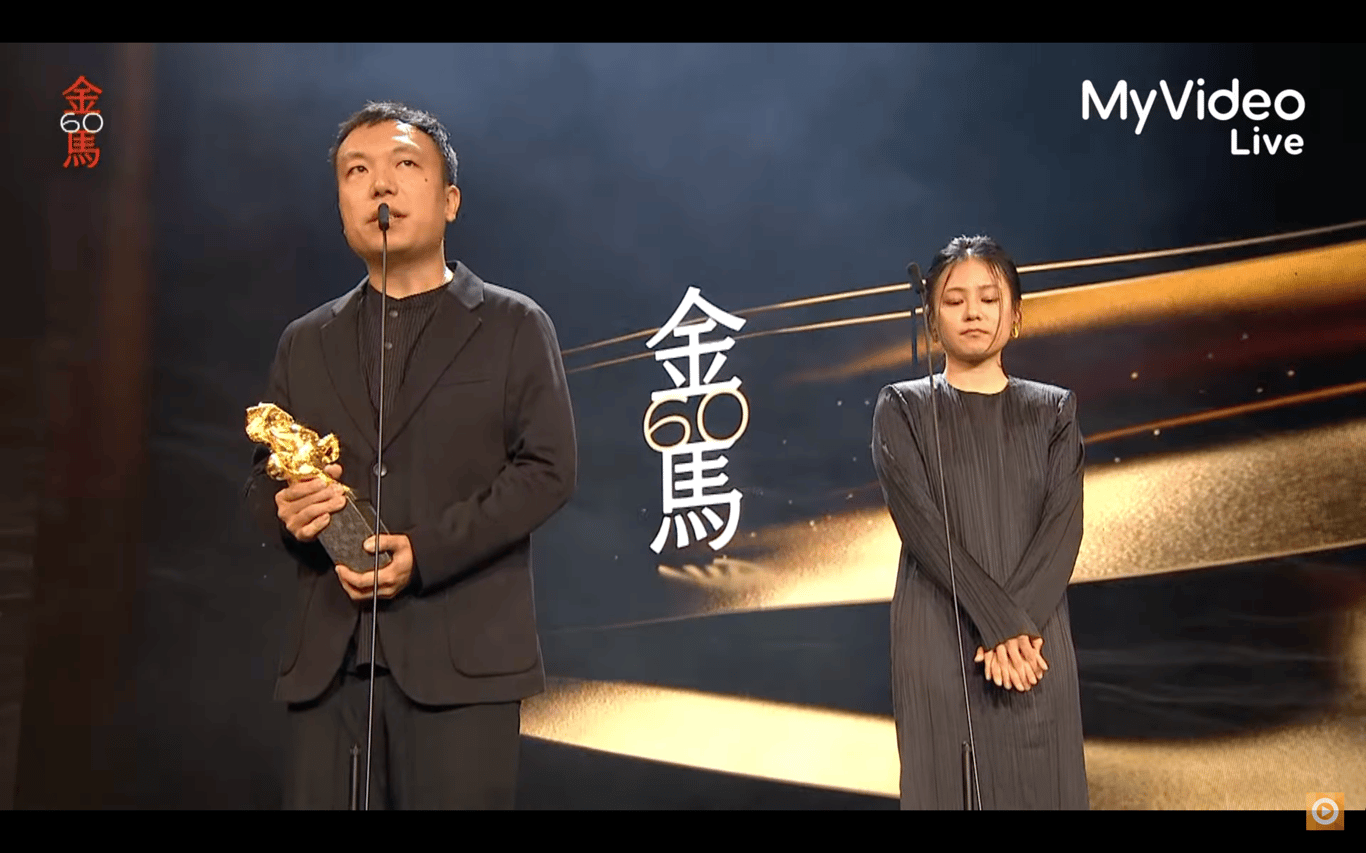

上海人民沒有忘記 ——寫在「備忘錄」得金馬獎後

你所看到的記憶和表達,都是承受風險的結果。

習近平有用微信嗎?

大概五年前,一位在上海文化圈的朋友聊天時問我:「你覺得習近平有用微信嗎?」當時心裡想:這是什麼問題,當然沒有啊...吧?他怎麼能接受微信的監看機制監看到他?「那他要怎麼知道、感受到民意?」朋友又問:「如果他有微信,他的朋友圈都是誰?」

白紙不白費 中國防疫政策正在變化

那些沒站出來的中國人會不會因此感謝勇敢走上街頭的人?抗議的人會不會懊悔怎麼不早幾個月上街抗議?以後會不會有更多人願意為人為己、冒著風險挺身而出?

那個在北京亮馬河擺書攤的男孩

我打開網路影片,驚訝地聽著自己和男孩的聊天內容被播送著,配著的畫面是晴天亮馬河光影浮動的水面。儘管瀏覽影片的4萬個人中,可能有3萬9997個人不知道說話的人是誰,但這是否仍算是我的隱私?

北京啟動安靜長假,4月不會是最後一個殘忍季節

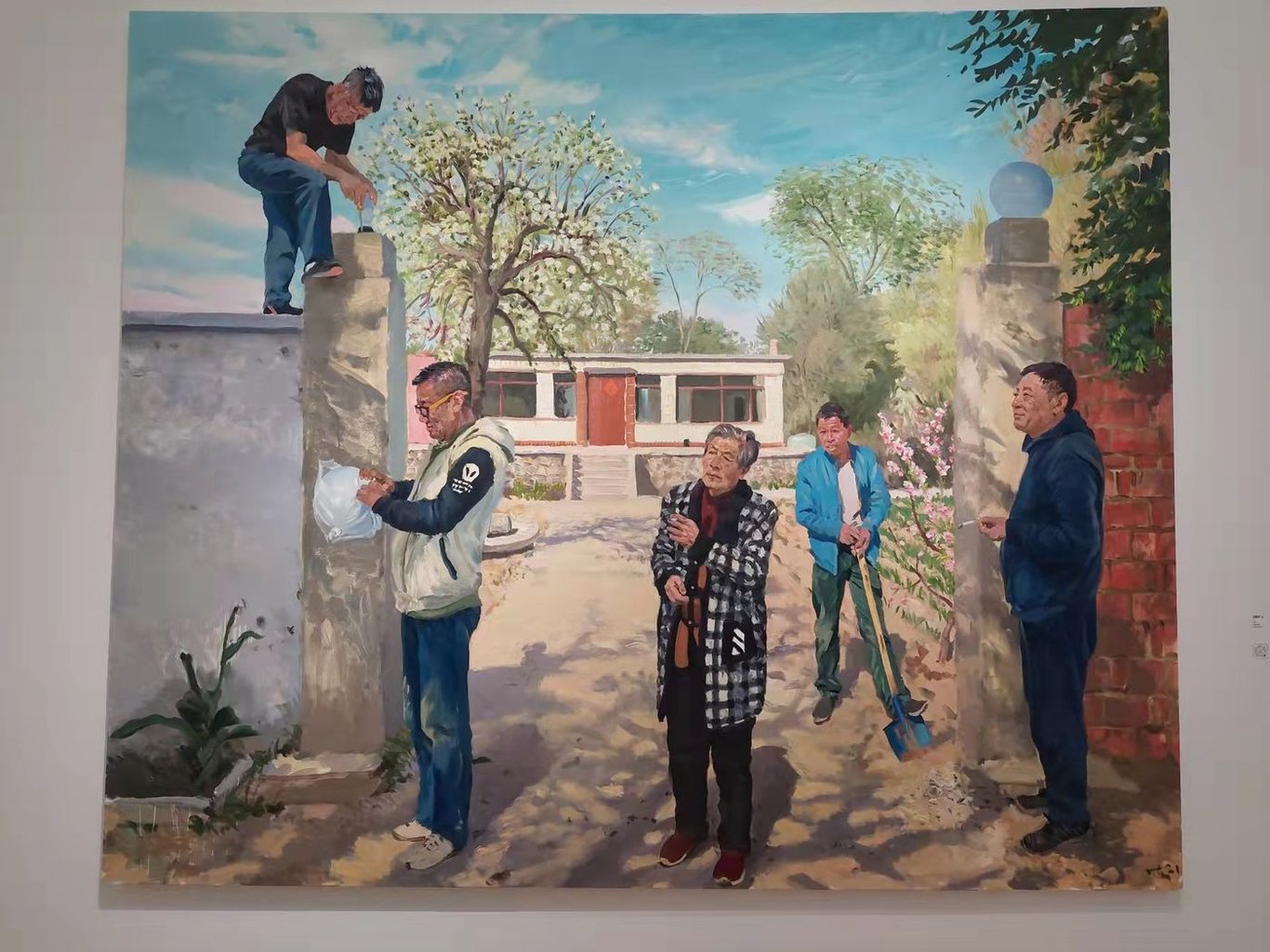

從一場畫展寫到一部紀錄片,其實是蠻沒結構的文章,貫穿其中的仍是疫情。

我的上海封區日記【大封控之前離開上海】

再次想為自己記下上海疫情時,已是上海全城進入封控階段,感染人數至4月3日累計逾6萬例。各省馳援上海做核酸檢測及醫療收治,同時各種負面消息不斷。我在各種情況變得更糟之前,順利按原定計劃離開上海。這篇記錄了自己先前在社區被封7天的經驗,現在看來已經是「落後」的內容,但也是對自己經歷疫情的思考紀錄。

我的上海封區週記【序曲】

上海正經歷COVID-19爆發以來疫情最嚴重的階段,而我人就在這。身為新聞工作者,我為著自己出不了門感到焦慮,但是不是該記下什麼?也算不枉此刻與這座城市的共存。寫了老半天,只寫了序曲,待我歇歇再繼續。

徐州八孩母悲劇下,被輿論掃到的賈平凹

就像村上春樹在「身為職業小說家」一書中談到自己如何寫作:仔細觀察看到的事物和現象,但對事情的是非或價值,卻沒有必要快速下判斷。「每次讀新聞報導,看電視新聞,我都懷疑『喂喂,老是那麼輕易下結論,到底打算怎麼樣?』」

寄書

在網路便利、數位監控也發達的時代,最傳統的郵遞依然是讓不得不使用它的人最提心吊膽的傳輸方式。因為它沒有什麼躲開監控的技巧,不能用暗號改關鍵字,要寄的東西就在包裹裡,對方資訊也必須真實,內容物不能亂填寫否則郵局不放行。簡言之,行與不行、過與不過,都是一翻兩瞪眼的事。