七日書 03|是遠是近?

房門口傳來窸窣的拆外賣的聲音,隨後是一陣抱怨:「外賣灑了一袋,沒法吃了......我要去客服投訴」。我沒有留意時鐘,邊敲著鍵盤邊漫不經心地回應:「別投訴了吧,外賣員可能是不小心的。你的投訴只會讓那個剝削他們的系統更變本加厲。」接著是沈默。不知過了多久,我終於意識到了沈默,然後被一股不耐煩催促著起身走到客廳。「說不定他已經在投訴了,唉,怎麼不理我說的」我邊走邊心想。到了客廳,他正雙手撐著身子俯在水槽前,水槽裡是倒掉的外賣,他表情有些嚴肅。「你投訴了嗎?」我有些怨氣地問。「現在已經九點了,我剛下班不久,沒有吃過飯,現在真的很餓,為什麼你覺得這種時候我不應該去投訴?」他盯著水槽疲憊地說。「我知道你很餓,也理解你加班的痛苦,但你就想外賣員也是與你一樣的被困在一個盤剝他們的系統中....」我沒有說完,他鬆開撐著的雙手轉過身來,「你理解,你理解,你其實總是在理解別人;就像你擅長共情,你時時共情,但你總在共情我以外的人。為什麼?我是一個不值得共情的人嗎?」。「當然不是,但你現在去投訴也仍然換不來一份可以盡快飽食的飯菜欸」我在心裡有氣無力地想著,表面上卻陷入了焦慮的思考。

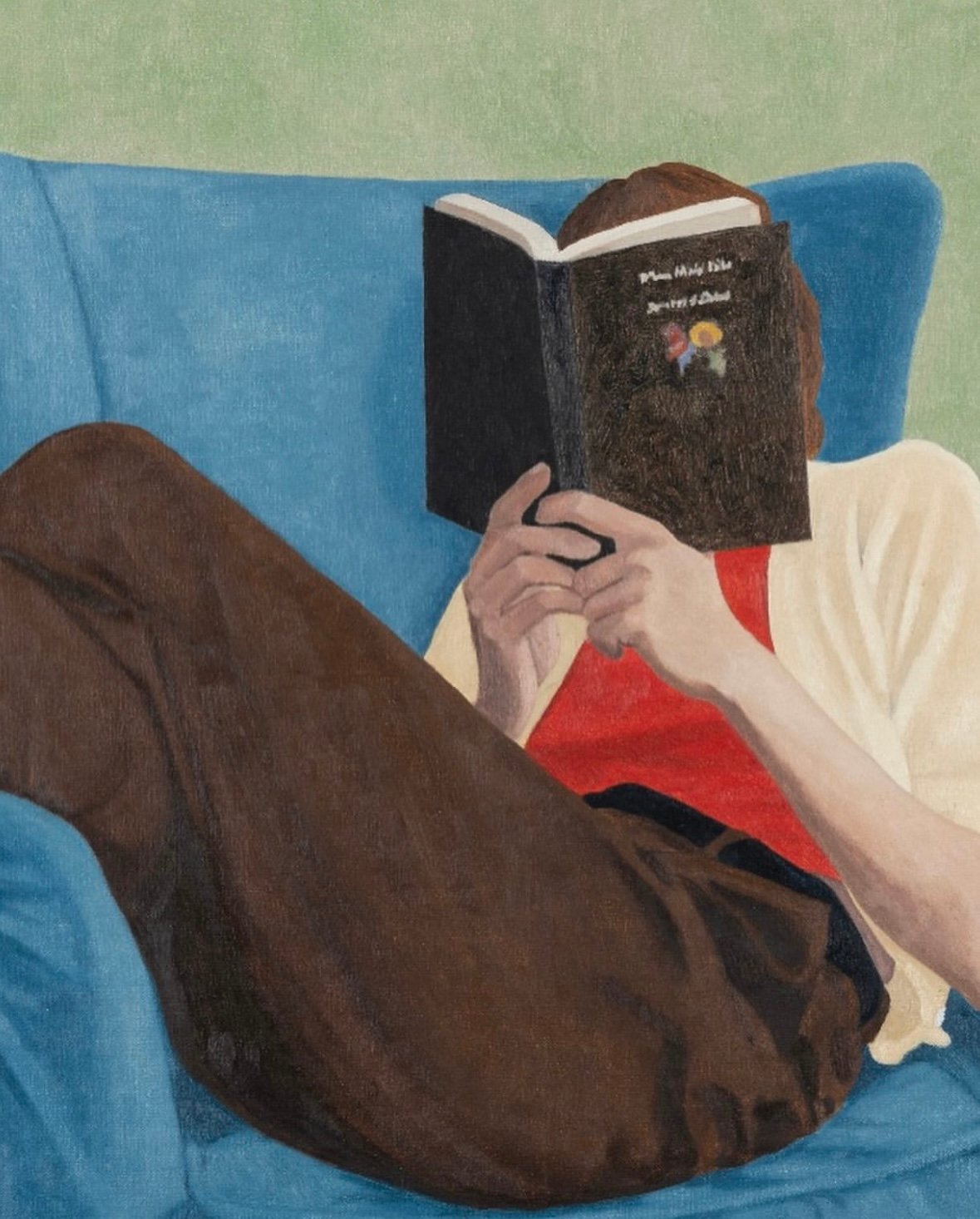

這是我第一次收到這樣的指控。在此之前,我以為「共情」是「盲目」的能力,它平等地觸及任何我了解到的人、物與事,但當我在此刻有意識地去回想共情的經歷,一種有關「距離」的迷思開始顯影。在認知與現實的經驗中,我更傾向對以事件為導向、以群體為輪廓的人及物感到共情。TA們於我而言在物理距離上往往是更「遠」的一方,卻有更可描述的清晰外觀與脈絡,以致共情著力於其上是更可及、更容易、也更頻繁的。這種傾向從何而來?我自覺它是一種長年受訓(人文社科的訓練?)後產生的共情力,它有道德的立場,公義的目的與概念化的話語。當應對人物或事件的反應被諸如「這樣想才是合理的、公義的...」的思維慣性主導,如此的反應可以說是更貼近人類情感的本能嗎?我正想著,他從冰箱裡取了一瓶冰水,喝兩口後走進房間關上了門。我看向他的背影,感到它很陌生,像一灘模糊的構想。他是一個在物理距離上離我很「近」的人,但「近」製造了一種幻象——我以為我有千百種方法去體察與感知他的生活,幾乎全感官全時刻的接近能給予我關於他情緒、行為、思考的全部線索。而現實是,我既無力(由於怠惰?輕屑?)去打開全感官,也無法將細碎的線索拼湊(或許恰恰因為線索是巨量的,找出敘事才變得困難)。那個離我很近的人因為「模糊」、因為「時空上更可及」而被忽略了,他成了離共情很遠的構想。

想到此,我輕輕嘆了口氣。從冰箱拿了一個雞蛋,打碎在碗裡準備做蛋炒飯。這碗未成的蛋炒飯當然不會是我學會共情他的一種證明,但它在提醒我,去思考「共情的基礎是什麼,它應該是什麼型態」是重要也是緊迫的。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!