d/acc day Taipei 演講:D的意志

大家好,我是 mashbean。原本今天預計分享一些較為嚴肅的研究內容,但後來想想,d/acc 的場合應該是一個較為輕鬆(chill)的環境,所以我把今天的分享題目改成 Will of the D。這個標題靈感來自於我個人的興趣──我是個漫畫宅,特別熱愛看漫畫。

不曉得大家是否看過漫畫《航海王》(One Piece)?這部作品即將迎來最終章,現在正是補番的大好時機!《航海王》描繪了一個以「自由」和「正義」為核心價值的海賊世界,主角魯夫(Luffy)與他的夥伴們在旅途中追尋自由。在這個世界觀中,有一個重要但神祕的概念叫做 D 的意志(Will of D)。連漫畫中的角色都無法說清楚 D 到底是什麼,只知道 D 代表「神的天敵(enemy of the gods)」。

對我來說,d/acc 裡的 D 也是一樣難以定義的存在。我只知道,d/acc 的 D 或許同樣象徵著「神的天敵」,也許就是抵抗各種霸權的意思──無論是科技霸權、政治霸權,還是其他任何形式的不公不義。因此,本文以「Will of the D」為題,分享我近年來對 d/acc 的延伸思考,特別是如何將 d/acc 的精神應用在在地脈絡(local context)的研究與實踐中。

一、d/acc 與公共治理的矛盾張力

自從以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 在 2023 年發表 d/acc(defensive accelerationism,防禦式加速主義)概念後,我對這個觀看科技與治理的視角產生了強烈共鳴。d/acc 特別強調的三個面向──去中心化(decentralization)、防禦式(defensive)、民主化(democratized)。這讓我意識到,科技發展也可以是一種政治選擇。

在公部門服務的我,深知政府體系往往習慣「由上而下(top-down)」的治理邏輯。這樣的邏輯與 d/acc 精神似乎背道而馳。舉例來說,我正在參與一個國家領導的數位公共建設專案,目標是將 Decentralized Identity(去中心化身分) 的概念落實為全民的日常工具,邁向 Self-sovereign Identity(自主身份) 的理想。

這看似很理想,但也很諷刺:為了實現分散式技術的應用,我們卻動用了集中式的資源、人力與政策工具。我經常反問自己,這樣的實踐,算是 d/acc 嗎?總覺得有點矛盾,卻又說不上哪裡不對。

我的核心問題是:當科技發展需要人們做出重大決定時,是否只能透過開源圈很常提及的「仁慈的獨裁者(benevolent dictator)」來引導?分散式治理是否真的能帶來有意義的技術發展?或者,我們其實根本不需要「acceleration(加速)」這一部分,只要「decentralization(去中心化)」就夠了?

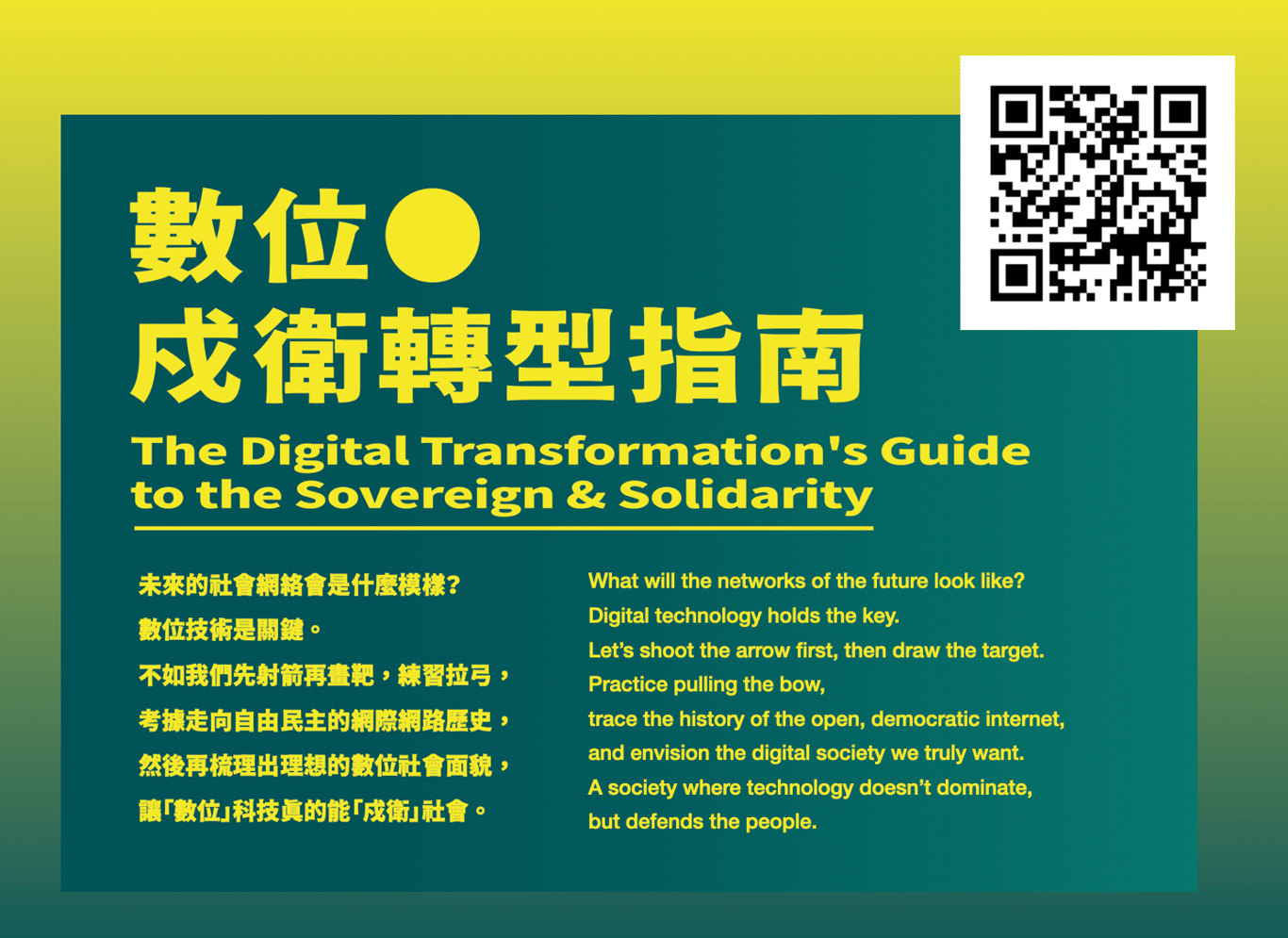

二、本土 DAO 的實驗:戍衛轉型指南

為了尋找答案,我利用下班時間,在台灣一個本土 DAO 組織──FAB DAO──發起了一個倡議,名為 戍衛轉型指南(The Digital Transformation’s Guide to the Sovereign & Solidarity)。這個名稱頗具雙關:在中文語境中,「數位(digital)」與「戍衛(defensive)」的發音接近,而台灣身處特殊的地緣政治處境,正好需要一種「防禦式轉型(defensive transformation)」的技術哲學。

台灣人民需要科技工具來防衛自己,更需要維護自己的民主體制。在這個背景下,科技與民主之間的聯繫不只是可能,更是必要。

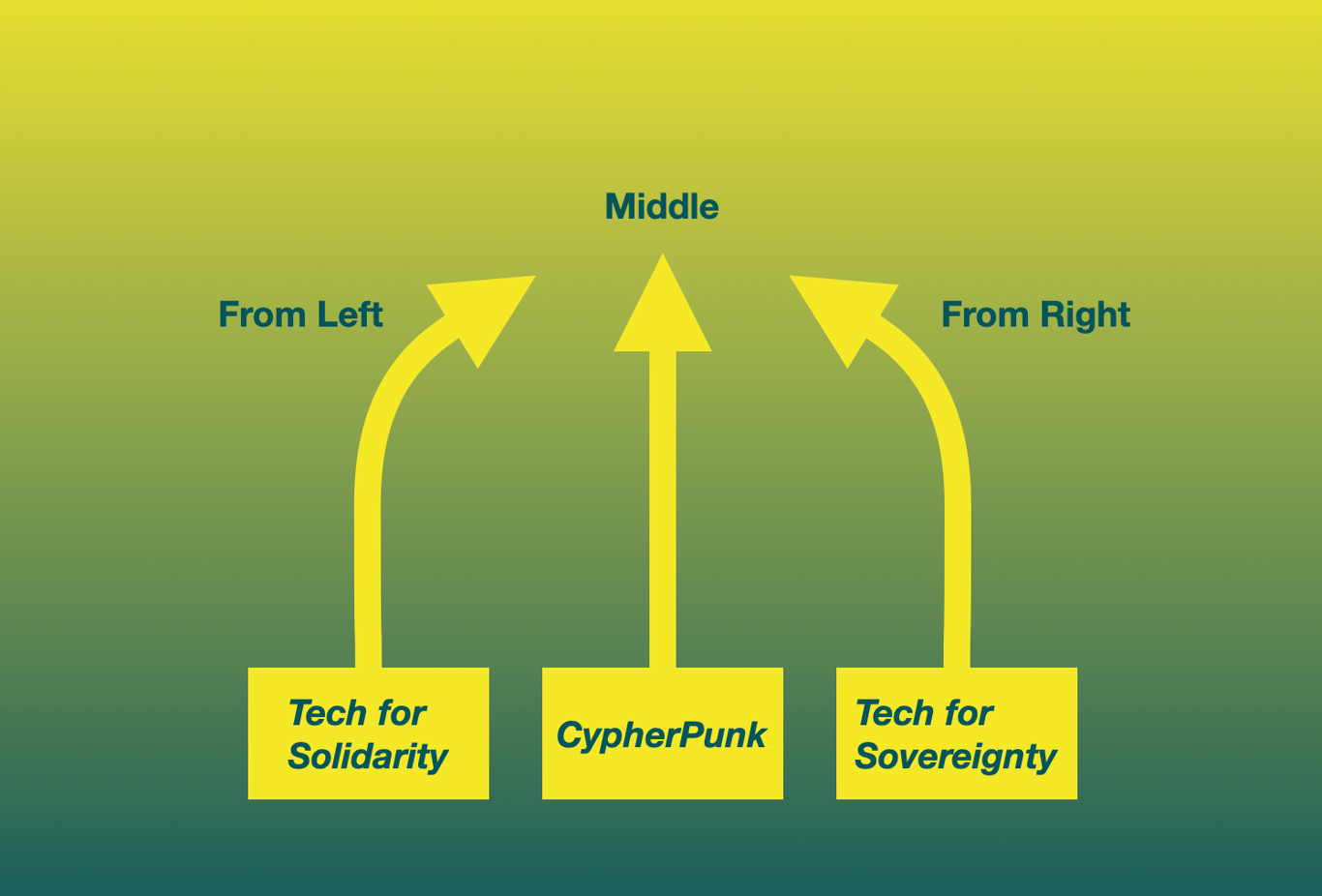

三、三種科技路徑的分化與實踐

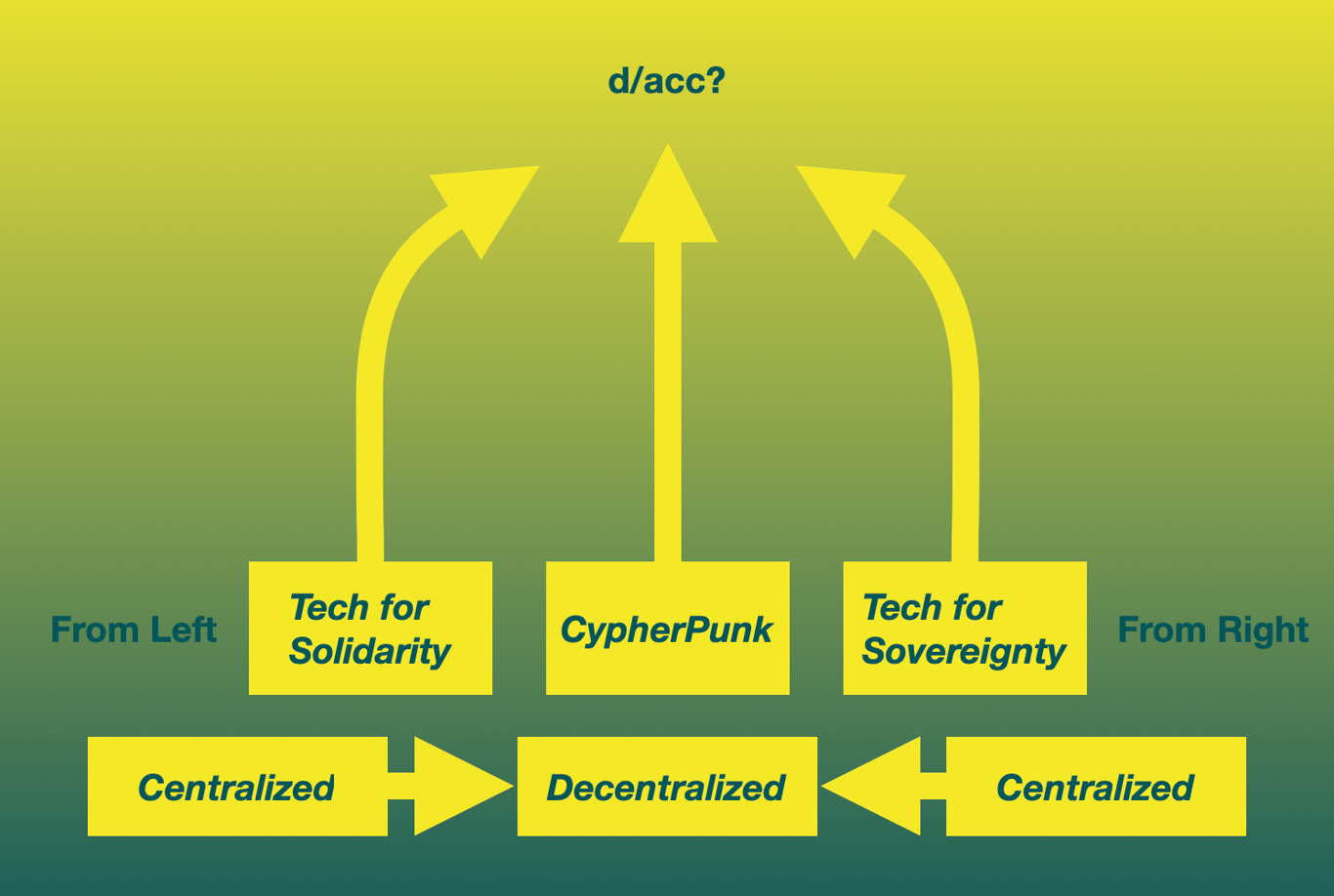

根據我的初步分類,推動 d/acc 精神的科技路徑大致可以分為三類:

Cypherpunk Tech(密碼龐克技術):代表中間的自衛技術路線。

Solidarity Tech(團結技術):偏向左翼、強調民主與社會連帶。

Sovereignty Tech(主權技術):偏向右翼、強調自由與個人控制。

這種劃分方法也許有點「old school」,尤其考慮到 Vitalik 在 2024 年又發表了一篇新的 d/acc 文章,將個人與群體、生物與數位等維度進行了區分。而我目前仍較著重在 Vitalik 2023 年版本的思考脈絡上。

四、分散是什麼?

「分散」這個概念曾讓我非常困惑。技術層次上的分散與中心化之間,界線其實相當模糊:

區塊鏈(blockchain)分散了資料的控制者,卻讓資料本身集中儲存。

去中心化身分(Decentralized Identity)分散了身份資料庫,卻將資料集中於個人。

點對點(Peer-to-peer, P2P)是「真正的分散」嗎?那 Web3 又算不算分散?

最終,我認為問題的關鍵不在於技術本身是否分散,而是技術要解決什麼問題。而這些問題,往往是社會問題、政治經濟問題。因此,我們可以回到古典的政治光譜──左派與右派,來重新思考加速主義(Accelerationism)與 d/acc。

五、極端意識形態與技術中心化

極右派(far-right)如法西斯主義(fascism),強調國家、民族、傳統與階級秩序,主張強人領導與菁英統治,以「維護秩序、擊退混亂」為名,實行數位專制(digital authoritarianism),例如封鎖網站、監控言論、推動網路主權(internet sovereignty)。

極左派(far-left)如極端共產主義,追求階級平等與資源再分配,但同樣可能導致中央集權式的數位極權,政府控制所有平台與資料,演變為數位計劃經濟(digital planned economy)或全面資料控制。

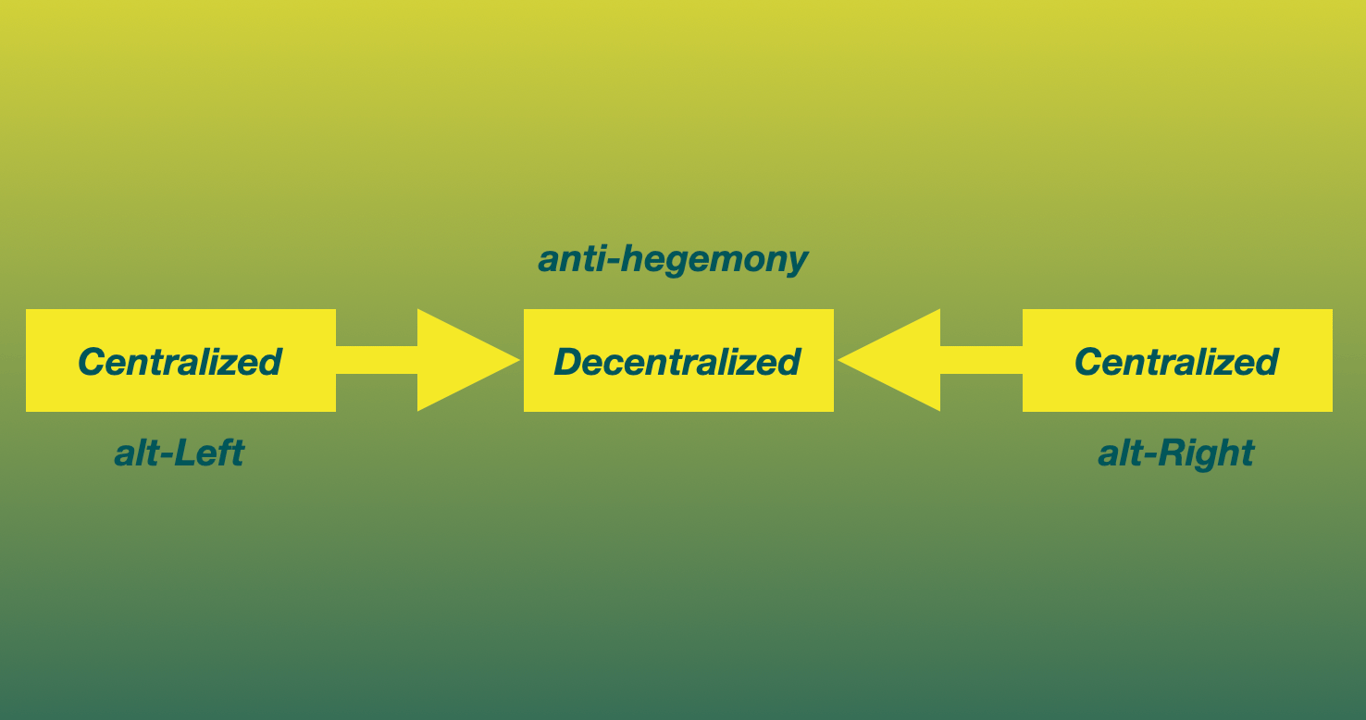

當任何意識形態走向極端、拒絕多元、要求絕對服從,它必然走向中心化。所以,我提出一個簡單的判準:只要是反霸權(anti-hegemony)的技術,就是 d/acc。

六、反霸權就是分散精神

中心化就是霸權。若往左偏,就是 數位極權主義(Digital Totalitarianism);往右偏,就是 數位封建主義(Digital Feudalism)。反過來說,分散的精神正是反霸權的具體實踐。

而反霸權,與防禦、民主等概念密切相關。我們必須有意識地發展防止霸權產生的科技工具。

有些工具超越左右光譜,比如 密碼龐克(Cypherpunk) 社群。他們既可被視為自由意志主義者(libertarians)、無政府主義者(anarchists)、也可能是公社主義者(communalists),但共同點是他們構成一個去中心的網絡。他們所處的核心空間──既非國家也非市場能干預之地──正是 d/acc 的核心實驗場。

七、主權與團結的技術地圖

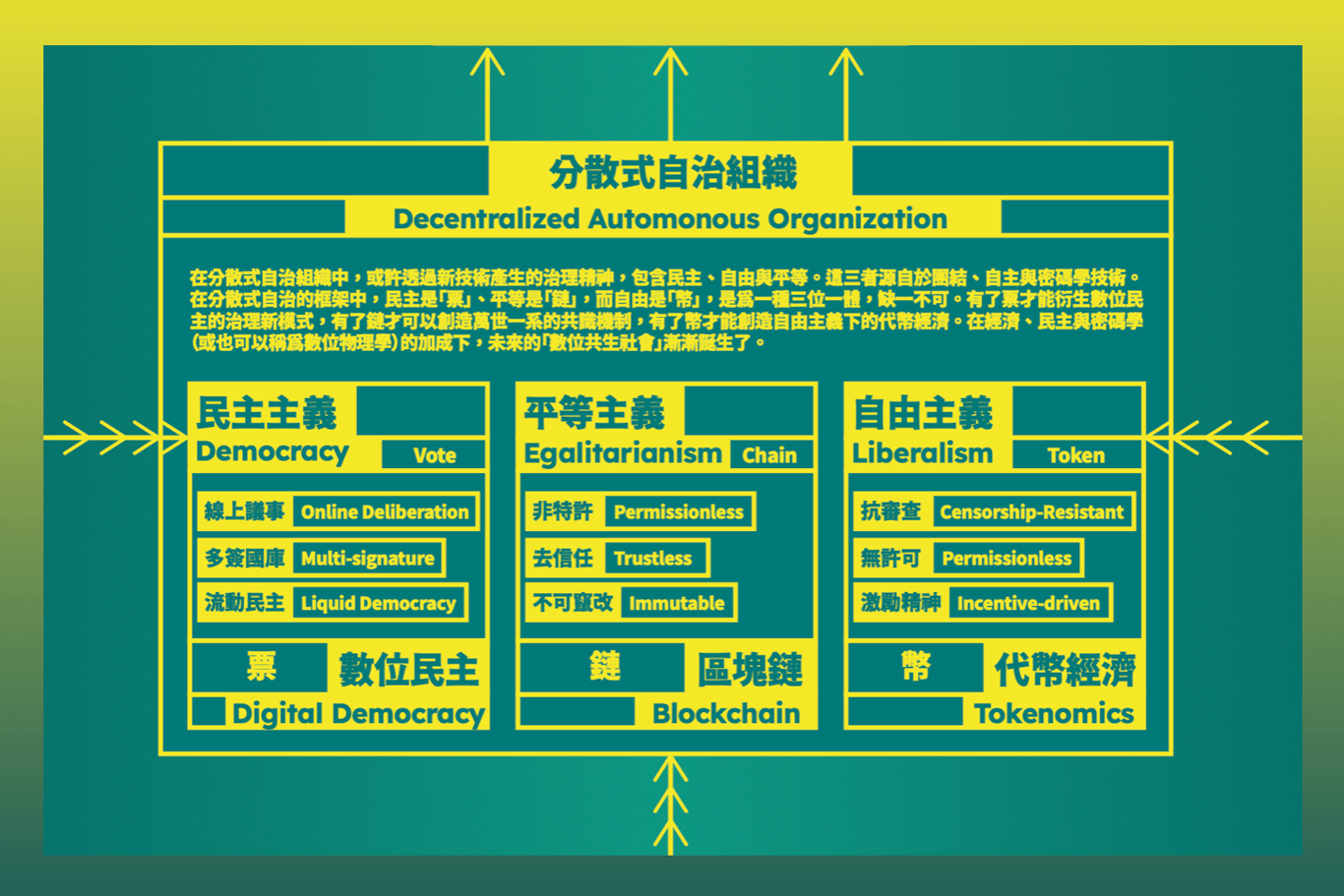

接下來,我展示了一張視覺地圖,大家可掃描 QR Code 下載,這是一張 CC0 授權的公開海報,名為 The Digital Transformation’s Guide to the Sovereign & Solidarity。

這張海報統整了 d/acc 的左右技術光譜:

左翼:Solidarity Tech(團結技術)

技術作為邁向民主的手段(Technology Exploring the Path to Democracy)。網際網路技術讓使用者可以同一時間在不同地域互相溝通,這創造了新型態的數位空間,30年來,協作工具、網路論壇與網路治理的演進,讓數位空間的民主技術,滲透回眞實世界,最終邁向「團結」。右翼:Sovereignty Tech(主權技術)

技術作為實現自由的工具(Technology Advancing Toward Freedom)。網際網路技術讓使用者脫離實體世界,追尋自由。抗審查運動確保了言論自由;網路的網路確保了資訊互通互聯的自由;而開放源碼運動確保了知識傳遞的自由,只有自由才能讓文明的資料可以被所有人取用,最終邁向「自主」。

首先是剛剛提到的密碼龐克社群,一開始是因為 1980年代至1990年代的「政府——電信複合體」(government–telco complex)巨獸,才造就了密碼龐克社群。類似的事件在 2010 年代至 2020 年代的「雲端與金融的封建平台」(cloud–finance feudalism),創造了 Crypto-community。我們不知道未來會有什麼樣大型的「複合體」再次宰制我們的數位生活,但我們知道密碼龐克的精神會持續下去。

八、The Will of D 的未來方向:數位結社

那麼,The Will of D 最終會走向哪裡呢?我認為是──數位結社(digital association)。

人類擁有集會結社(freedom of association)的自由,但在數位世界中,我們頂多學會如何「集會」,卻還不懂怎麼「結社」。台灣曾以數位工具發起集會,如 318 學運就是一個代表性的例子。但在純粹數位空間中建立組織與持續運作,仍屬罕見。

數位結社正是下一階段的基石。結社能幫助我們反霸權,例如:工會、平台使用者聯盟、在地合作社、去中心化自治組織(DAO)等等。尤其對於台灣這樣面對強權壓力的地區,更需要綿密、分散、持續的合作網絡。

我們需要發展技術、政策與治理方法,以維護自我主權──這群人可能是全球主義者(globalists),非傳統的國際主義者(internationalists),他們更是現實主義者(realists):認知地緣政治的限制,並積極以科技自保。

這或許,就是 The Will of D。

結語:從政府工作到 DAO 實驗

回到我最初的問題。政府裡的 mashbean 曾問:「為了將分散式技術帶入公共服務,而使用集中式手段,這合理嗎?」

DAO 裡的 mashbean 也許給出了一個初步的答案──當我們能使用去中心化的心法與方法反過來設計公部門的實驗,就可能逐步實踐 d/acc 的精神。

舉例來說,DID 與 VC 的數位公共建設在 d/acc 的地圖中,明顯位於 Sovereignty 的路徑上,甚至蘊含濃濃的 Cypherpunk 精神。但它尚未納入 Solidarity 的治理工具與公共參與機制,因此顯得不夠平衡。

最終,我想說的是:這張以 d/acc 精神發展的「技術政治地圖」不只是給研究者使用,也可以是任何想要實踐 d/acc 精神者的行動指南,幫助我們理解自己在世界上的位置,並且找到抵抗霸權的座標。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐