漫射計畫》Bàng-gà嘛會làu台語:台語在臺漫中的歷史與現況

➤在漫畫裡,台語從未離開

臺灣漫畫經歷了創作與市場的斷層,近年來終於再次昂首起飛。在這波復甦的氣象中,可以看見新舊世代的臺漫創作者,都試圖重新且大量應用本土文史題材,形成當今臺漫的重要特色和發展路線。

配合《國家語言發展法》的政策推動,以及民間長期對本土語言復振的努力,「語言」作為承載歷史與文化內容的媒介和思維,不但標誌著創作者與讀者共同進步的語文意識,也進一步成為臺漫內容的創作方法和閱讀風景。

在這樣的風潮中,漫畫開始出現「台語」的類別,似乎一點也不意外。但我們如今提到「台語漫畫」,卻不能不帶著一點喟嘆──因為從歷史來看,臺灣很早就有漫畫家嘗試讓作品自然開口「講台語」了。

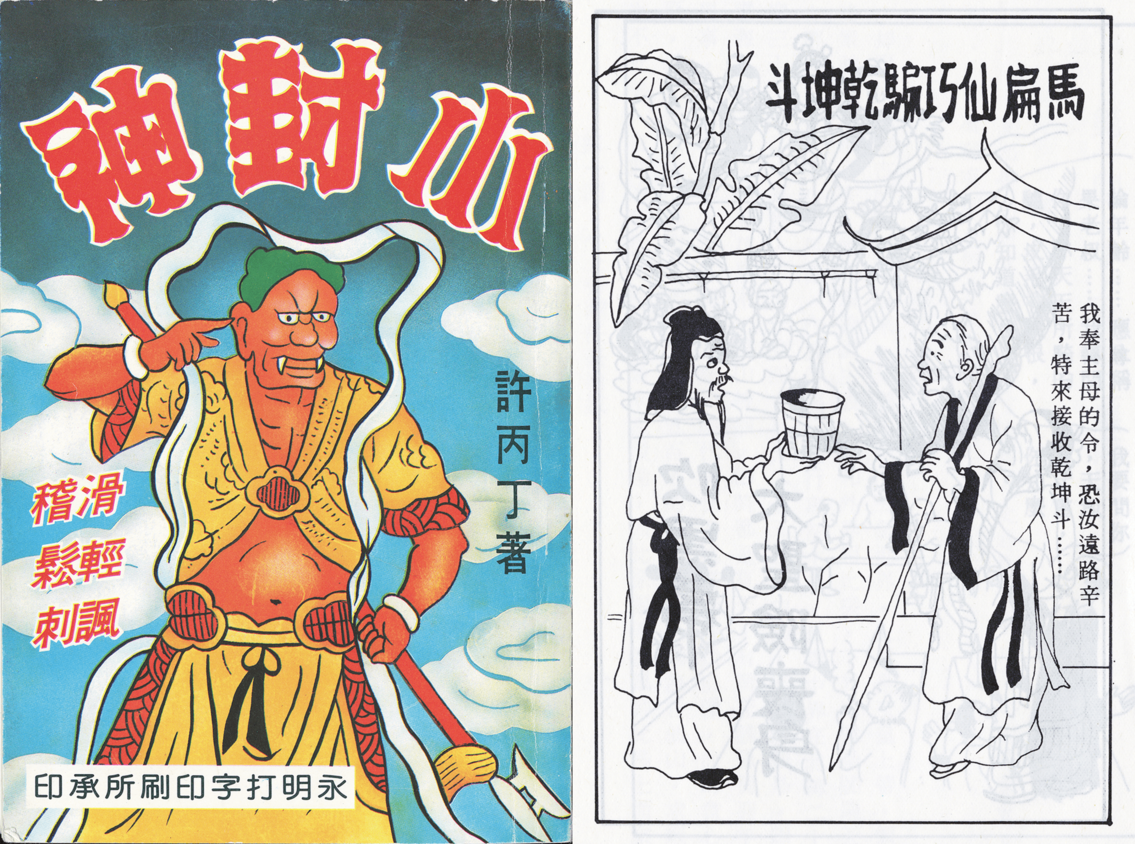

➤許丙丁、雞籠生,鮮活台語自然流露

例如日本時代的臺南作家許丙丁於1931~32年間,在《三六九小報》上連載的台語神怪小說《小封神》,雖於戰後改寫為華文版集結出版,但其中附錄的8頁漫畫,像是〈馬扁仙巧騙乾坤斗〉的標題,「我奉主母的令,恐汝遠路辛苦,特來接收乾坤斗」的對白,仍帶有台語通俗白話的氣味。

又如被文史專家莊永明視為日本時代臺灣第一位出書的漫畫家雞籠生(陳炳煌),他戰後於《豐年》雜誌發表的三格漫畫,即以「四句聯」形式作為旁白:「看妹个面心即苦,暗想前事紅目箍;奸鬼作祟卜省步,敢能甲妹分二途。」取材自農村社會與農業慣習的內容,以當時通行的台語、讀者都熟悉親近的四句聯來表現,自然是最貼近當時生活與文化語境的選擇。

➤一次慘痛的語言清洗

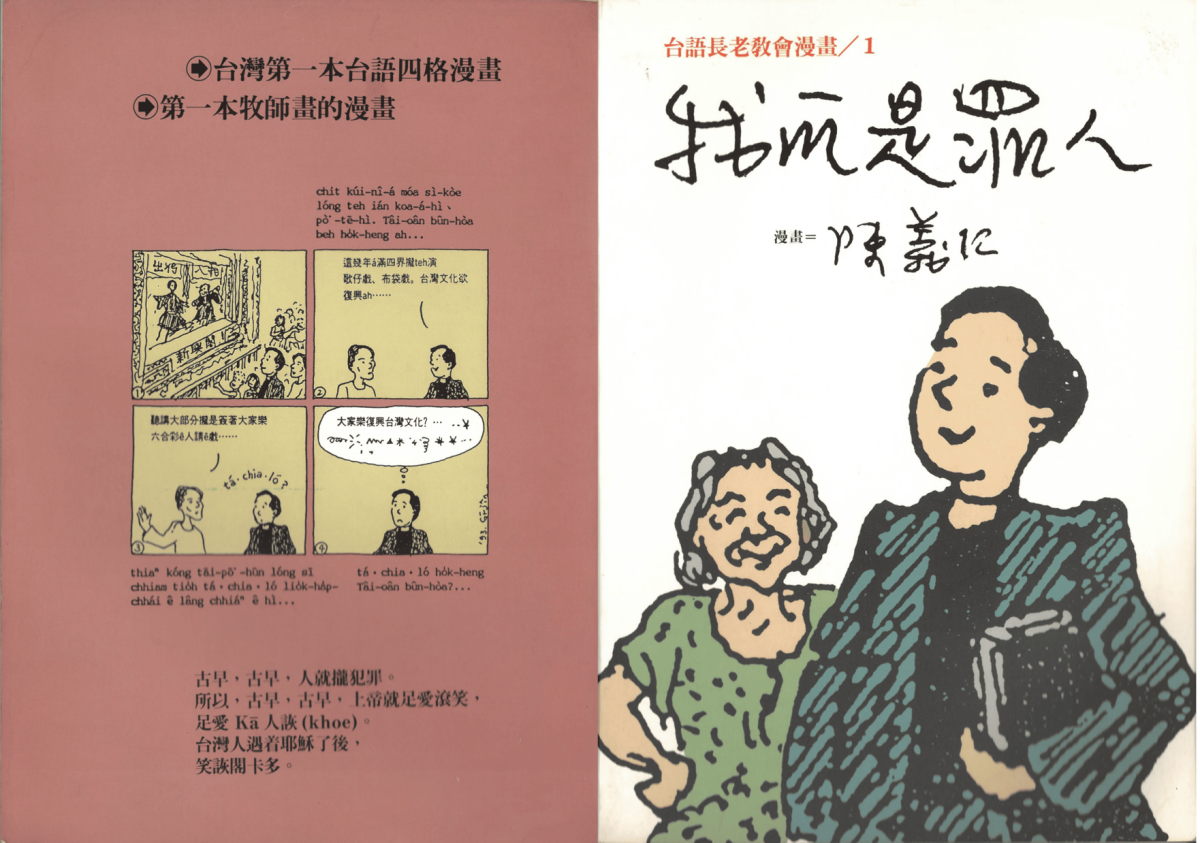

在戰後「國語政策」對本土語文的強力打壓之下,應當還有更多類似的台語漫畫,內含「鄉土文學」式的台語對白和詞彙,散落潛伏在歷史的角落。但當前可見以「第一本台語四格漫畫」作為宣傳的早期漫畫出版品,已經遲至1994年,由前衛出版社發行的教會漫畫作品《我m̄是罪人》。

漫畫家陳義仁牧師以教會牧師為主角,透過全台語漫畫表現教會內的日常互動,以幽默的口吻探討信仰與社會百態。全書台語對白主要以漢字呈現,輔以教會羅馬字(白話字)表記。

如果我們暫時以《我m̄是罪人》作為戰後台語漫畫出版、確立「台語」在漫畫中獲得正式分類的時代座標,其語言編排和編輯規劃(附漢字羅馬字對照),已經帶有台語學習教育的功能性。

這本書呈現的是1990年代台語文運動走進漫畫的時代軌跡,但同時也是台語日漸失落的警醒時刻──當「bàng-gà làu台語」成為一種新/遲來的成就,也昭示著臺灣人經歷了一次慘痛的語言清洗,才讓這「第一本台語漫畫」的問世顯得彌足珍貴(與失落)。

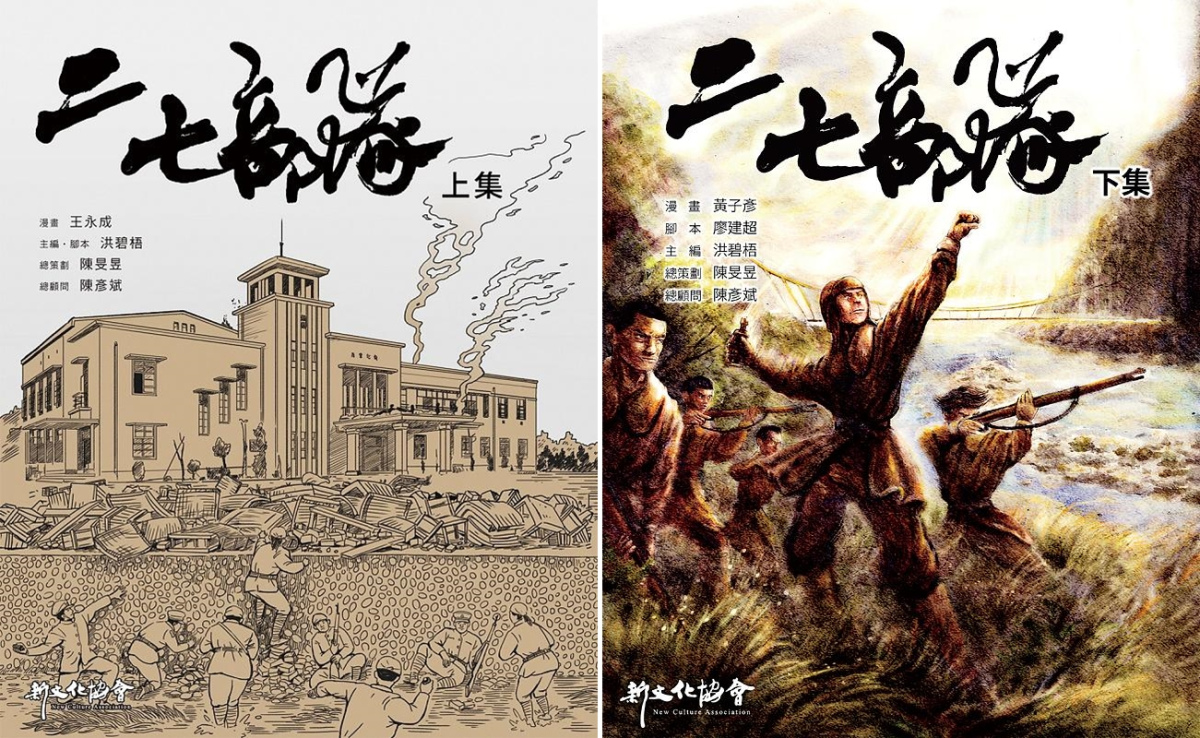

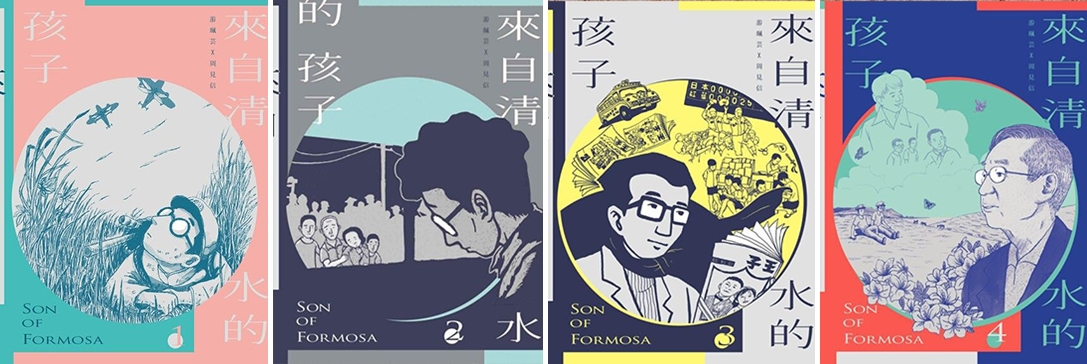

所幸,這樣的警醒,隨著民主化、本土化的持續醞釀與政策推進,在近期臺漫的主題與語言表現、編輯技術中陸續萌芽。例如2020年出版的《二七部隊》漫畫,選擇並用華文、臺文、日文來呈現時代語境,塑造二二八事件背後的文化衝突;同年還有白色恐怖受難者蔡焜霖的傳記漫畫《來自清水的孩子》出版,在語言方面也採取類似的紀實表現手法,透過多語的再現,刻劃出不同語言所承載的歷史經驗,以及各種人際、場景的權力關係,深化了畫面表現的張力。

➤台語X漫畫奇效發生中

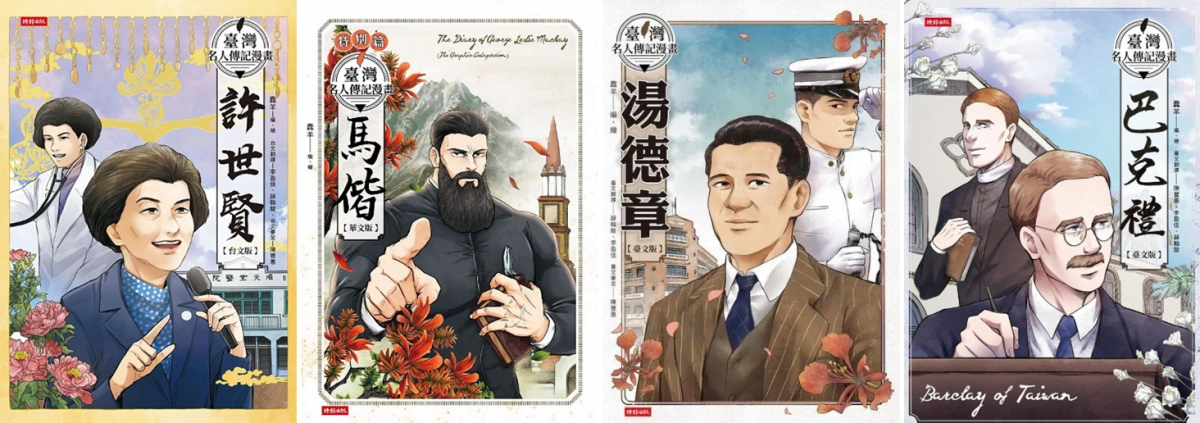

另一方面,漫畫家蠢羊的《臺灣名人傳記漫畫【臺文版】》系列,則試圖在歷史人物傳記漫畫的主題中,走回更純然的台語漫畫系譜,以台語重建漫畫的語言與歷史觀點。這些「台語」或「多語」的歷史漫畫,都在提示創作者與讀者,必須透過(多)語言精確汲取、親近歷史文化記憶的重要性。

除了復振語言、訴說歷史外,台語漫畫也朝向各種現代化專業和娛樂性體驗的方向同步前進。諸如由公視動畫影集改編的漫畫作品「熊星人」系列,即標榜「第一本地質科普台語知識漫畫」,打破過往對台語無法應用於各種專業領域的負面刻板印象,開創屬於臺灣本土、寓教於樂的知識漫畫。

其他如漫畫家小峱峱改編臺灣四大奇案的《守娘》、兔薯兔薯讓歷史人物林爽文穿越現世的條漫《台祖配信中》,以及陳澄波基金會以本土文史為題材策劃的奇幻冒險少年漫畫《集合!rendezvous》系列,都另外發展出台語有聲漫畫與相關活動,豐富了讀者的閱聽層次。還有漫畫家筆頭以金山磺火捕魚人為主題的《漁火與青鱗魚》,在部分台語表現中,已經揭開台語在各種類型作品發揮奇效的可能性。

但我們應該期待的是,台語、客語、原住民語等本土語言,有朝一日不再是透過漫畫傳承的對象,而是能自然而然地成為臺灣漫畫說故事的媒介,讓語言、文字(羅馬字)成為漫畫的一部分,甚或漫畫創作思考的原點,形成臺漫敘事或視覺的獨特美學。

在這條路上,讓我們陪著臺漫一起làu台語、說母語吧!●(全文於2025-04-21在Openbook官網首度刊載)

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

第2期封面繪製:HOM

全台索取地點詳情:請點我

了解更多:歡迎上「國家漫畫博物館籌備處」官方網站

本文轉載自《漫射報+》Vol.2,經國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》Bàng-gà嘛會làu台語:台語在臺漫中的歷史與現況」。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐