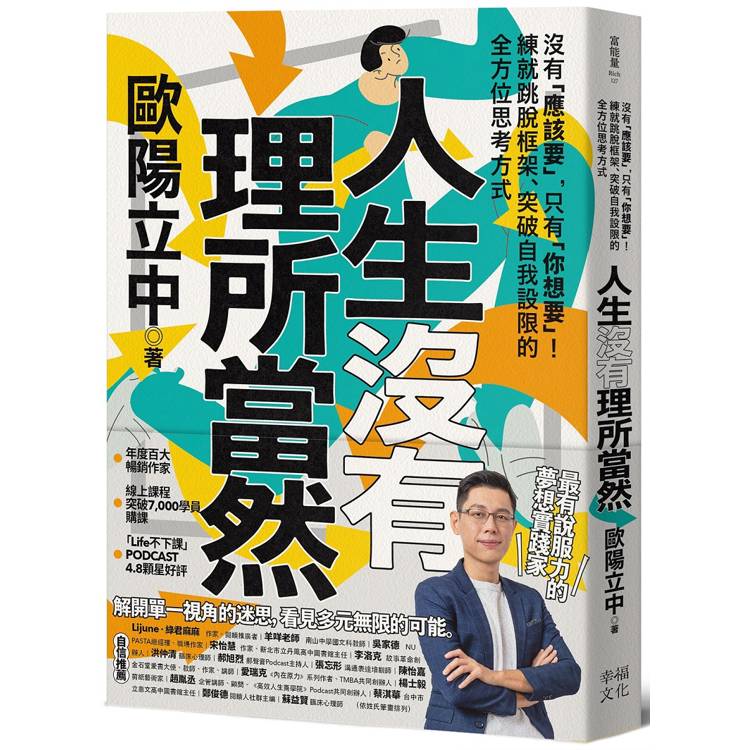

人生沒有理所當然:沒有「應該要」,只有「你想要」!練就跳脫框架、突破自我設限的全方位思考方式

我們的教育一直以來存在許多根深蒂固的「真理」,比如做事情一定要堅持到底不能半途而廢,甚至日前才得知現今的國小竟然還存在著「孝悌楷模」的獎項,讓人不禁覺得許多舊有觀念需要被徹底翻轉,才能讓更多人擁有更寬廣的思維去發揮所才。

像我個人一直不能理解的是「吃虧就是佔便宜」及「吃苦就是吃補」的說法,其實這只是既得利益者的一種自我美化,並且替被剝削者編織一個虛假的美夢,告訴你只要不吵不鬧,最終還是有利可圖,說穿了只是奴化他人的一種方式,其實從頭到尾就沒有要給你任何甜頭。

由於我從小就不是隨波逐流之人,也正好近來遇到一些不合理的要求,突然對書架上歐陽立中老師的這本《人生沒有理所當然》產生了閱讀的衝動,也非常認同許多既定的觀念並非堅不可摧,只要我們勇於跨越藩籬,絕對能領悟出更嶄新的意義。

書中提到李安曾說過孝順是一個過時的觀念,這並非鼓吹我們反抗父母,而是告訴我們親子之間的感情不是建立在是否順從,而是讓彼此感受到愛就已足夠。關於這個議題,我也觀察到許多人總會以「天下無不是的父母」來勸阻那些被父母傷害的人公開發聲,難道父母做錯了事,就完全不能被提及嗎?揭露原生家庭創傷的人還要被貼上「不孝」的標籤,難道不覺得殘忍嗎?還是我們的社會仍存在子女就該無條件順從父母的不合理想法呢?

我個人向來也挑戰的一個觀念是「凡事要堅持到底」,我覺得實務上需要視情況而定,比如為了一件小事跟人爭輸贏,有需要堅持到危及性命嗎?或是告訴小孩學才藝一定要堅持到底,千萬不能半途而廢,為什麼不能多方嘗試過後而選擇放棄呢?其實「放棄」這兩個字不應該被視為負面,反而在很多時候是懂得停損的聰明決定。

歐陽立中老師在這本書中舉了自身及其他人的例子,告訴讀者過往被教育的觀念不見得就是真理,就如同許多醫學研究報告會推翻過去的結論,所以我們的思維必需要與時俱進,也要時常抱持懷疑的態度,並用最寬容的心去接納各種可能。

像是《我可能錯了》這本書便提到當我們亟欲證明自己是對的時候,是否可以學著質疑一下自己?其實許多深植人心的格言都是有其時代背景,很多早已不合時宜該被淘汰,若是還不斷被傳頌可能讓我們遠遠落在時代的尾端,甚至蒙受其害也說不定,所以試著跳脫框架,擺脫直覺式思考,從另一個角度去看待事情,會發現我們原本所以為的全貌只是一場誤會,而透過如此的思考訓練,也能幫助我們不再自我設限,進而展開別開生面的具體行動力。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐