人物》我思我辨我寫,在書寫反抗中活出生命意義:專訪李喬

文|李秉樞

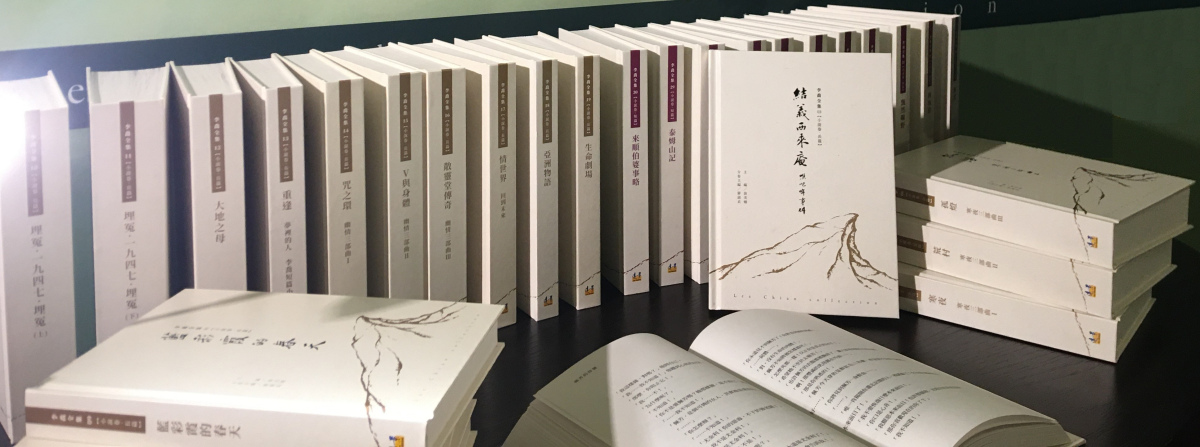

歷時3年多,《李喬全集》在臺大臺文所教授黃美娥的主持下,於2024年全數出版。全集共計6卷、45冊,卷帙浩繁,蒐羅小說家暨文化評論家李喬從1953年至2020年之間的作品,包括小說、散文、雜文、現代詩、古典詩詞、戲劇、評論等,數量豐富,創作與論述兼備。

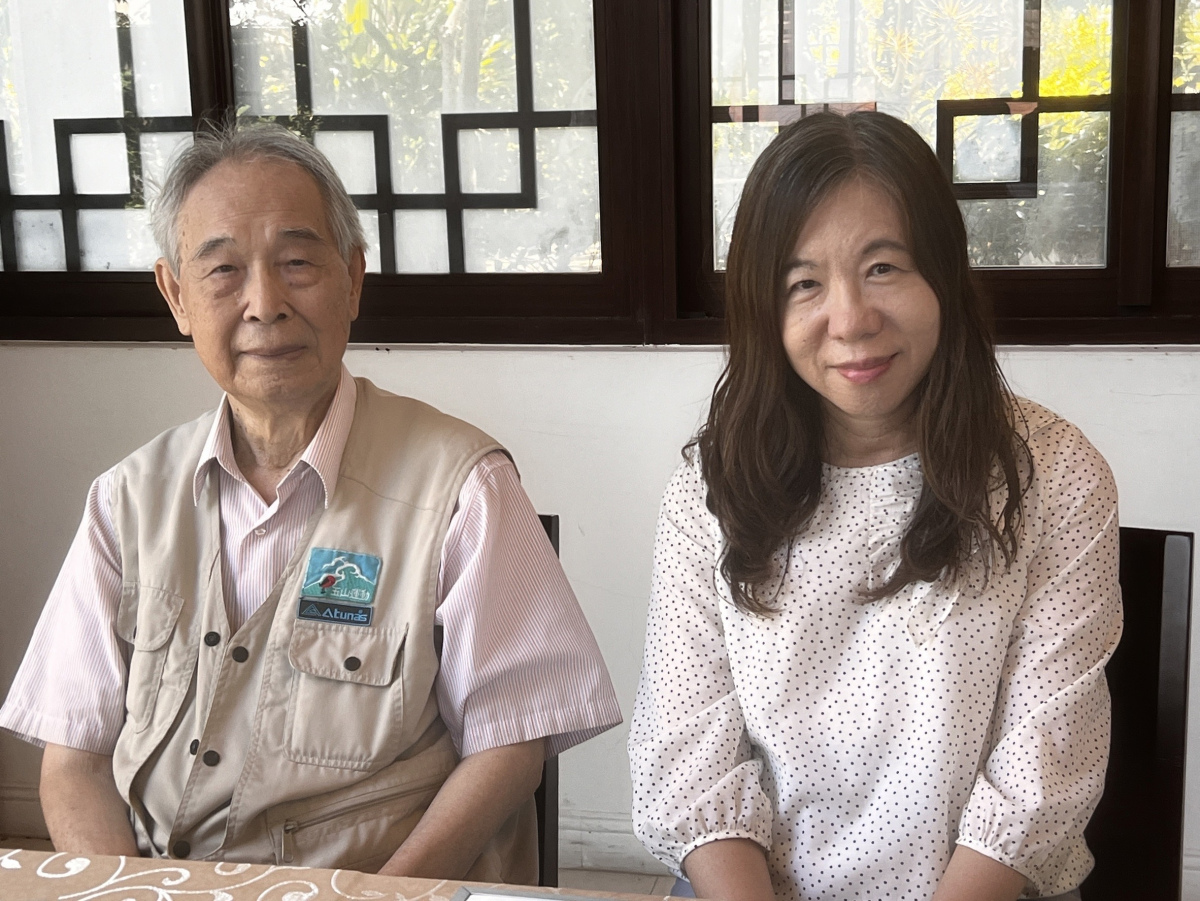

出版後,黃美娥應《Openbook閱讀誌》之邀,前往苗栗山泉水文學基地拜訪李喬,這是全集出版後作家首次接受專訪。訪談伊始,李喬先向黃美娥與各分卷主編表達感謝,並讚譽各分卷的導論及全集導論皆極為精彩。其後兩人藉由全集的回顧與剖析,檢視李喬的種種人生經歷與學思理路如何影響、養成他的生命信仰與人文關懷,並反映在其文學創作中。也因於李喬對文化、政治議題的積極投入,進一步談到創作者與公共事務的關係,以及他對年輕創作者的觀察提醒。

➤生長於山林野地,開出文學的花朵

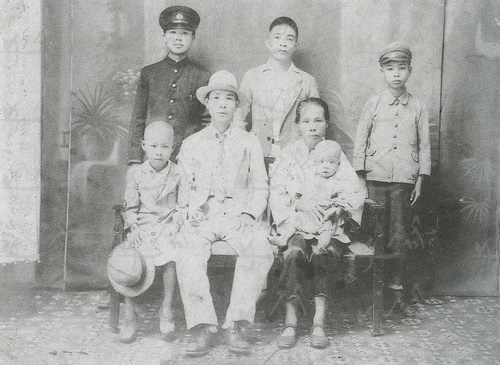

李喬本名李能棋,1934年出生於苗栗大湖的佃農之家,自幼家境貧寒,居住於深山陋屋,偏遠荒僻。然而,在那窮山惡水的客家庄,卻有許多人深深影響他的心靈,並化為小說中的血肉人物。

童年時,父親李木芳因參與抗日活動,經常離家缺席。戰後,又在二二八事件中險遭活埋,變得失意消沉,與家人疏離。李喬曾怨恨父親,年長以後才知曉他的坎坷經歷,逐漸能夠予以諒解。而溫柔慈愛的母親葉冉妹,堅強刻苦,獨力養育4名子女成長。李喬對母親懷抱無限的孺慕與感恩,這分深情更昇華為文學中大地的永恆意象。

草莽之中生活孤獨,卻有兩位奇特的長輩,陪伴李喬度過童年時光。其一是泰雅族酋長禾興,帶著少年李喬打獵捕魚,並直談死亡與性事,突破漢人傳統禁忌。

其二是來自唐山的阿妹伯邱梅,為李喬講授中國章回小說,帶他認識山中草藥。與忘年之交的相處,受不同族群文化薰染的經驗,使得李喬自小便擁有特殊的視野與思路。「我是在深山裡長大的,我的想法比較奇怪一點。」李喬笑著說。

李喬曾寫道:「從事小說創作的人,大概都有一個抱負——要把自己最熱愛的,或最熟悉的,或和自己生命史關係最密切的人東西寫成作品,希望在這樣一部作品裡,闡釋作者的生命觀、歷史觀等。」而描寫臺灣清末到日治歷史,浮雕群體生命的大河小說《寒夜三部曲》,寫的就是李喬身邊的人、故鄉的事,印證其人的寫作理念——文學,必然根植於生養其身的土地與人民。

縱使現實生活困苦,但仍有值得慶幸之事。李喬回憶道:「我命好,遇見的幾乎都是好人,不論是客家人、福佬人、外省人,都很好。」

李喬就讀苗栗農校時,校長是青年黨要員,國民黨遂派人監視,這個人正是李喬的導師兼國文老師李因。雖是監視者,但李因其實為人溫厚篤實,對李喬頗為照顧,還特別贈予詩詞相關書籍。有人曾指責李因:「你的學生思想有問題,你怎麼可以對他那麼好?」李因回道:「不能這樣講,不管學生的思想如何,師生之間的情誼是真的。」至今提起,李喬仍十分感念這位師長。

➤遇明師點撥,渴求知識奮起自學

李喬生平的幸運奇遇不只如此,考入新竹師範學校後,也屢得明師指引與賞識。例如,國文老師周紹賢細心傳授詩詞格律與老莊學說;歷史老師吳顧言專治西方哲學與佛學。在賢師們傾囊相授下,啟蒙李喬對思想的探求。

為了持續涉略西方哲學,李喬透過大量閱讀日文書籍加以精進。其實李喬僅在國民學校受過4年日語教育,後來日語學習全憑自修到能閱讀、聽說無礙的程度。他笑說:「你看我多努力!」黃美娥好奇追問:「是在什麼地方買書呢?」李喬說:「哪裡有書,就想辦法去買!」

李喬承認透過日語學習西方知識,也許不如閱讀原文完整,但他對知識的渴望,使他遍讀群書,從哲學、文學理論,再到心理學、社會科學等等,李喬的學思養成是世界性的。

就哲學而言,李喬好讀叔本華(Arthur Schopenhauer)與尼采(Friedrich Nietzsche)等人的作品,思想深受存在主義影響。而在文學方面,則鍾愛美國作家威廉.福克納(William Faulkner),尤其是形式技法的啟發。

李喬寫作小說,非常自覺於技藝的使用與變化:「我覺得寫小說很好玩啊!我寫了這麼多小說,每一篇作品的技巧方法,都不要和前面一樣。」堅持這樣的書寫意識,李喬不斷試驗創新,寫出一本又一本精彩的作品。

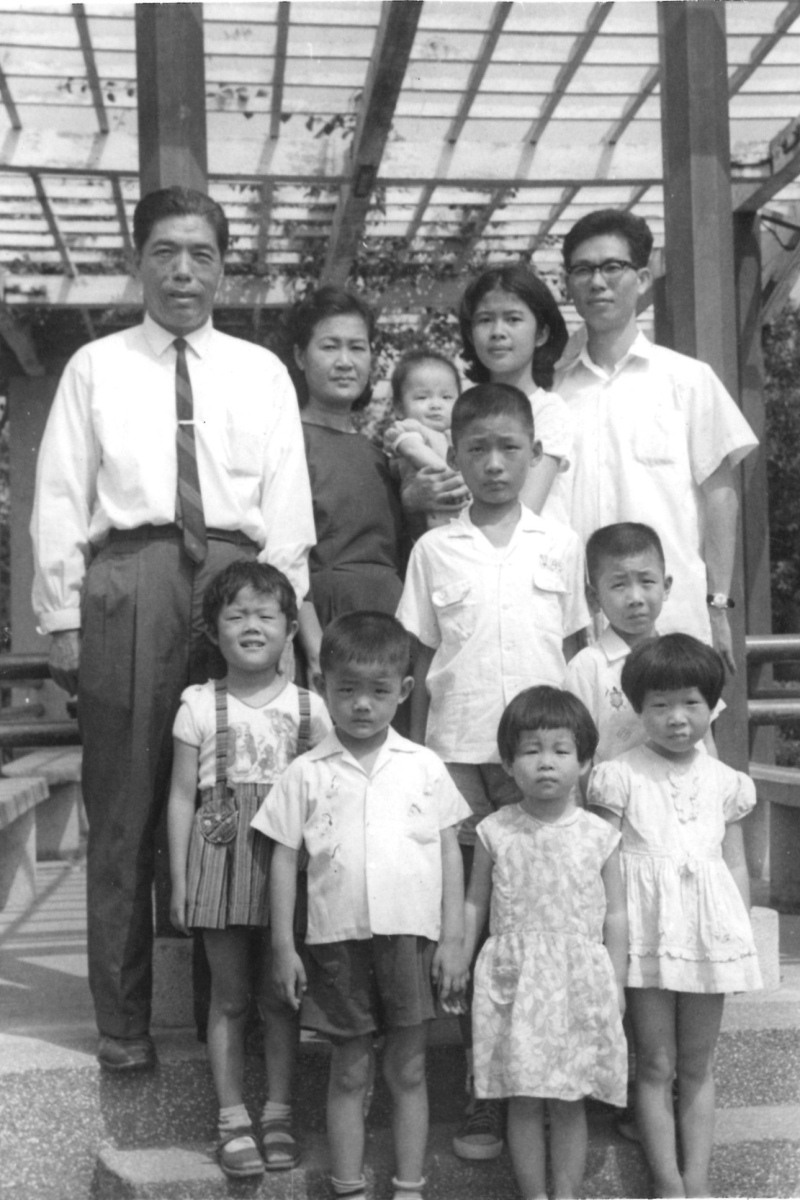

然則這段創作行程可謂歷遍艱辛。李喬年輕時雖擔任教職,但經濟壓力仍大,為了維持家庭生計,讓4個子女上學,除了以寫作賺取稿費,也設法從事其他多樣副業。李喬曾開設補習班教授作文,此外他養蘭花特別成功,笑稱自己養蘭比寫作還出名,甚至曾吸引臺灣各地愛花人士前來購買。回想這些前塵往事,李喬說他並非天資聰穎:「而是因為我窮,我非會不可。」

大約中年之際,李喬開始鑽研文化人類學,並有計畫地針對文化問題進行探討、剖析與反思。解嚴以後,自1988年陸續出版《臺灣人的醜陋面》、《臺灣運動的文化困局與轉機》、《臺灣文化造型》、《文化心燈》、《文化、臺灣文化、新國家》等多本文化論集,皆是李喬苦心孤詣的結晶之作。「文化使我感動。很多文學人談文化,是將文化當作手段,我不是。」李喬強調:「我是以文化開頭,重視思想性,希望熔文化、文學為一爐,我的文章基本都是具有文化性的。」

➤信仰反抗哲學,懷抱土地認同,期望世界一體

雖然堅持本土意識,李喬也批判臺灣文化,因為文化的重建或改造,勢必先直面己身,高度自我反省。他語重心長地表示:「臺灣人還不夠強悍。若明辨是非對錯,就必須堅持做對的事情,為此必須強悍。若有人做得不對,就要起身反抗。」

經過長年廣泛閱讀與深入思考,李喬以哲學為基礎,結合神學與科學,發展個人獨特的思想體系,成為黃美娥所稱的「知識煉金師」。李喬自認一生的思想意旨有三:反抗哲學、土地認同、世界一體。「強悍」正可連結到「反抗哲學」之說。

此一概念淵源自天體物理學,也與存在主義相關。若就宗教而言,無論佛教或基督教,皆關注如何強化人的精神力量,以抵抗人生的痛苦。李喬認為:「存在界是力的結構,反抗就是力的相對作用,存在正是在動態的力場關係中維持平衡。我們活著,就在反抗狀態中。人因反抗而存在,在反抗中呈現生命的意義。」

李喬對人世的深愛亦體現於情歸大地,他認為相較於民族與國家,「土地認同」更加重要:「生命的源頭是母親,母親是土地的化身,土地孕育生命。我和土地緊密相連,我的生命本身就是『土地認同』。」

土地又指向「自然」,人應回歸到自然的懷抱,作為自然的一分子而生活。而當人們在同一塊土地上居住久了,儘管族群血緣有所差異,但不同文化之間會相互影響,甚至接近,他期許未來能逐漸達到「世界一體」,人人彼此平等合作,尊重生命,維護生態的和諧。

➤為歷史也為現世積極發聲,筆耕不輟

對李喬來說,這些文化思考與文學觀念是相互對話的。能被視為臺灣文學的標竿人物,是因為李喬能寫、能評,既撰有《小說入門》、《臺灣文學造型》、《思想 想法 留言》,又主編《臺灣當代小說精選》與《臺灣文學導讀》,文學評論特出,成就一家之言。

而作為客籍作家,李喬主持客家節目,復振客家語言,竭力推廣客家文化,亦創作客語劇本,提倡客家文學。他編選《臺灣客家文學選集》、《客家文學精選集》,因為客家文學正是臺灣文學裡重要的一部分。

無時無刻不以臺灣文學前程為念的李喬,特別勉勵新生代從事創作。談及文學寫作與語言使用的問題,李喬解釋,華語、福佬語、客語在歷史語言學中是「共同基礎語」(Ancestor Language),語法相似,容易相通。因此作家可以採取三者的「混雜語言」來寫作,既可表現臺灣繁複多元的語言特色,也能讓亞洲、乃至世界各地的華文讀者閱讀理解。

另一方面,李喬書寫的文化論述或時事觀察,都觸及許多政治議題。面對黃美娥拋出的問題:「身為一名作家,要如何看待文學與政治之間的關係?」李喬堅定地回應:「我不相信文學可以高於人間、與他人無關,文學是社會的活動之一,作家也是社會的一員,豈可以離開政治?」

事實上,李喬往昔討論日治時期臺灣新文學時,就曾引用沙特(Jean-Paul Sartre)之說以闡釋:「臺灣文學的根本精神是一種engagement literature──參與的文學、行動的文學、責任的文學。」李喬及其作品都充滿歷史關懷與現實意識,在這個意義上,正繼承了臺灣新文學的精神——書寫也是一種反抗。

不止於書寫,李喬亦勇於行動實踐,曾擔任《臺灣文藝》主編、臺灣筆會會長、淡江學院臺灣文學系兼任教授等職位。李喬自陳:「其實我不是一個很純粹的文學家,寫作之外,還參加了多項文化公共事務。我為社會出力是本性,是使命感的驅使,我希望自己做一些對人間有幫助的事情。我是臺灣的一分子,豈可不關心臺灣?」李喬的積極入世,無非是為了實現開創臺灣新文化的理想。

➤回望創作碩果,心懷有情世間

「文化是文學的基地,文學是文化的花朵。」母土滋養,園地應百花齊放,煥發生機。但李喬注意到,近年來網路興起,平面媒體如報章雜誌的衰退,使得文學似乎逐漸被忽略,文學作品中對內心的探問、對人性的關注,越發不受重視,這可能反映了人被物化的現象。以文學為志業、一生筆耕的李喬為此感到憂心,他想提醒年輕人:「必須重新思考人是什麼?我們心裡是否還有一個美好的存在?」

訪談結束前,黃美娥提問,在這麼多的著作裡,李喬最喜歡自己的哪一部作品?老作家略作思考後說:「很難講,小說是每一本都有自己喜歡的成分。文化論述的話,應該是晚年所寫的《文化、臺灣文化、新國家》。」這本書是他以過去的授課講義《臺灣文化概論》為基礎寫作而成,「也是我有一點得意的一本。」李喬也好奇詢問,為何這本書沒有收入全集中?

黃美娥藉此解釋道,其實確實有被收入全集。往昔李喬的著作,有時會有同樣篇章出現在不同書籍中,以符應單行本主題特色與編輯理念的情形。在全集的編輯過程中,因不能一稿多收,故除了保留部分過去單行本的篇名、書名,也有部分是拆開收錄在不同的分卷、分冊中,另外更蒐集到許多新的文章素材,故而賦予新書名。最終完成的《李喬全集》不但兼顧完整性,也呈現與早期單行本不同的編輯架構與理念,對讀者而言,或許更多了一層閱讀意義與收藏價值。

創作歲月將近70載,回首一路以來豐盈的寫作人生,李喬娓娓訴說:「我為追求生命的意義而做了很多事情,文學是其中之一,這是我做得很愉快的事。我從小體弱多病,遭遇多次生死劫難,沒想到會活到現在91歲。無論家庭和工作,我都很努力,所以生而為人,我很滿意。」●(全文於2025-03-25在Openbook官網首度刊載)

李喬全集

作者:李喬

出版:客家委員會

定價:依各冊定價

【內容簡介➤】

作者簡介:李喬

李喬,本名李能棋,1934年出生於苗栗大湖。新竹師範學校畢業,勤於涉獵各類知識,形成作品豐富內涵,創作包括小說、詩、散文、戲劇、雜文、評論等。精擅多樣類型,講究形式變化,主張「文學志在反抗」和「臺灣主體意識」,作品已有多國語言外譯。寫作之外,另亦積極參與社會運動及公共事務。曾獲吳三連獎、國家文藝獎、臺灣文學金典獎、行政院文化獎等。

全集主編:黃美娥

黃美娥,現任臺灣大學臺灣文學研究所教授,亦擔任漢學研究中心指導委員、臺灣圖書館臺灣學研究中心諮詢委員、臺北市立文獻館委員等,曾任臺灣大學臺灣文學研究所所長、臺灣文學學會理事長。長期從事臺灣文學研究與史料編纂,著有《重層現代性鏡像:日治時代臺灣傳統文人的文化視域與文學想像》、《古典臺灣:文學史•詩社•作家論》及論文百餘篇;編有《日治時期臺北地區文學作品目錄》、《臺灣原住民族關係文學作品目錄1603-1945》、《世界中的臺灣文學》等十餘種。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐