出國留學、精神健康、口譯

小瑾是一個僅有幾面之緣的朋友。當年她一個人來澳洲雪梨讀書,因為是朋友的朋友,我其實對她的背景印象很模糊。記得是我大學畢業後第二年吧,一天,小瑾突然跟朋友說有事情讓她很害怕,希望朋友能帶她來我家找我。她的反應很奇怪,朋友也不知道怎麼處理,就只好硬著頭皮帶她來找我;來我家前還先給我打了電話,要我有心理準備。見面之後,她的情況把大家都嚇壞了,她開始說夢到天使,看到邪靈,覺得路上有人監視她,不知道是不是上帝懲罰她...... 她一口咬定我這個幾乎不記得她叫什麼名字的人能帶給她舒解,她堅持找我的原因大概是她聽說我是有宗教信仰的人吧。

來我家一坐就是6小時,不吃飯、不喝水、眼睛睜得大到嚇人,跟我說話的時候眼睛雖然這麼大,卻完全沒有聚焦。小瑾不停地問重復的問題,不停的描述讓她很困擾的事。原本我們想她也許熬夜累了,睡一覺會好點,終於好說歹說成功說服了她先回家睡一覺,約好第二天晚上再談。第二天一早起來我就開始到處打電話找社區精神健康方面的服務。到了中午,朋友惶恐的打來,說小瑾的房東很害怕,最後不知道怎麼辦就找警察來了。我立刻去她家,警察決定帶她去精神病醫院的急診室檢查,我也陪她去了。

到了精神病院之後,兩個醫生獨立會診,最後判定她符合法律規定「精神紊亂」的定義,需要強制留院觀察。

我和朋友離開醫院後,房東打電話來,要求把小瑾的東西搬走,房東不想淌混水,所以我們只好連夜去把她的東西搬到我的車庫。房東說她的房租還沒繳清,但是既然發生這樣的事,押金就抵房租吧。

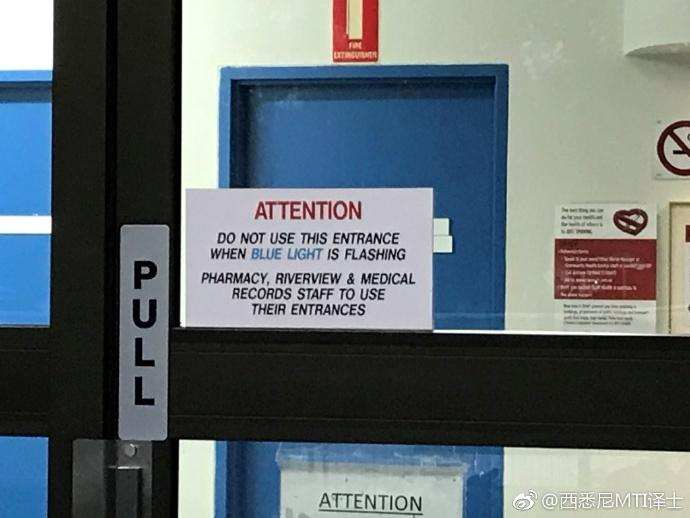

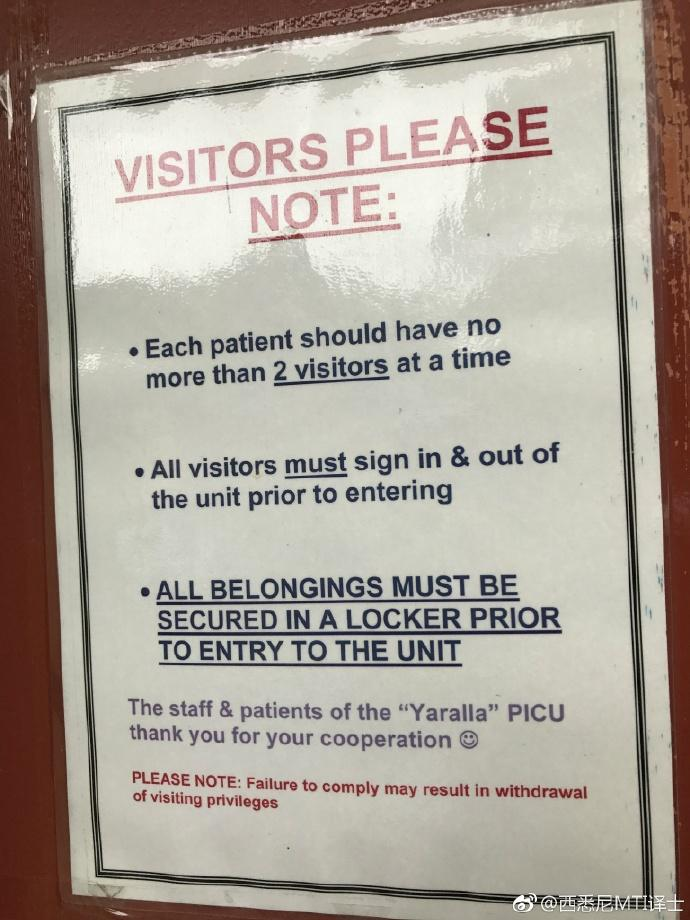

小瑾住進了精神科加護病房,我們幾個朋友每天一下班就去看她,而我在上班期間也努力打電話跟她在東北的家人聯絡,跟澳洲駐北京大使館聯繫,幫她的父母申請緊急來澳簽證。一星期後,雖然我不是小瑾的親人,但是醫院在患者沒有親屬在澳洲的情況下,破例告訴我院方打算延長她的強制就醫令一週。精神健康復審仲裁庭(Mental Health Review Tribunal)會舉行聽證會,院方是申請人,院方的精神科醫生會向仲裁庭做病人情況的陳述;而小瑾也會得到法律援助處指派的免費律師代表她;律師會代表小瑾向仲裁庭表達她的意願,最後再由仲裁庭決定是否批准院方提出延長強制就醫一週的申請。

院方還安排了口譯員到仲裁庭現場幫小瑾翻譯,仲裁庭其實就在精神病醫院裡面舉行聽證會。我獲准以病人的支持者的身份出席聽證會。仲裁庭最後批准了院方的申請,小瑾又在精神科加護病房多待了一週。

我不是以口譯員而是以朋友的身份參加她的強制就醫聽證會。小瑾的聽證會讓我近距離體會到權衡精神疾病、法律、病人的人權與尊嚴這幾個方面有多困難。律師為病人爭取權益,而仲裁庭又需要在維護病人尊嚴、正視病人弱化的行為能力、顧及公眾利益的多方考量下,力求取得平衡。

兩週後,她的父母終於來到澳洲了,我幫他們租到房子安頓下來之後,過了一個月小瑾的病情在藥物控制下有了起色,院方也同意在有家人照顧下讓她出院繼續以門診病人的身份會診追蹤治療。

小瑾的幻覺和妄想都和上帝、天使、撒旦有關。她的父母理智上非常感激我的幫忙,但是感情上卻無法化解對上帝和聖經的心結:他們覺得好好一個女兒出國留學讀書,為什麼變成這樣,八成是聽信了什麼怪力亂神的東西。在情感上,我被他們歸類為是「那一派的」,所以後來他們謝過我的幫忙後,就請我不要再去打擾他們了。我雖然不能切身體會他們的心情,但也能大致明白他們的痛苦和掙扎。

半年後,我接到一通電話,小瑾在電話上跟我說了兩句感謝的話,聽得出來雖然精神還是有點散漫,但是好多了。隨著病情好轉,她的父母畢生的積蓄也花得差不多了,要帶著女兒回中國了。就這樣,我們道別了。

2017年,一轉眼10年過去了,前兩天突然想到小瑾的事。除了她的中文名字,她家住東北,父母做小生意,還有她又圓又大但沒有交集的眼神之外,我真的不記得她的任何事了。希望她現在過得都好。

去精神病醫院的加護病房探病的時候心臟要夠強,很多別的病人雖然都不認識你,但是都會走過來跟你打招呼,發表一下他們對你的衣著等等的高見😅

「在男性中,精神分裂症的平均發病年齡為 20 歲出頭到 25 歲時,在女性中則稍晚一些。兒童期及青春期早期發病不常見 ( 兒童期精神分裂症)。晚年亦罕有發病。」—— 《默沙東診療手冊》

精神分裂症的好發年齡剛好就是很多年輕人出國留學讀大學和研究所的時候。這個問題值得留學生和父母們多加留意!

© 2017-2025 Kenny Wang, PhD 語言學博士、法庭口譯員(Certified Specialist Legal Interpreter)

我是 @西雪梨大學 Western Sydney University 翻譯專業 的老師☕️(對我們翻譯專業有興趣的同學歡迎猛戳上面的超連結看我寫的介紹喲!)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐