院舍調查 3|全港近百間殘疾院舍 八成限「指定地」探訪 五間限每周探半小時

文|集誌社記者

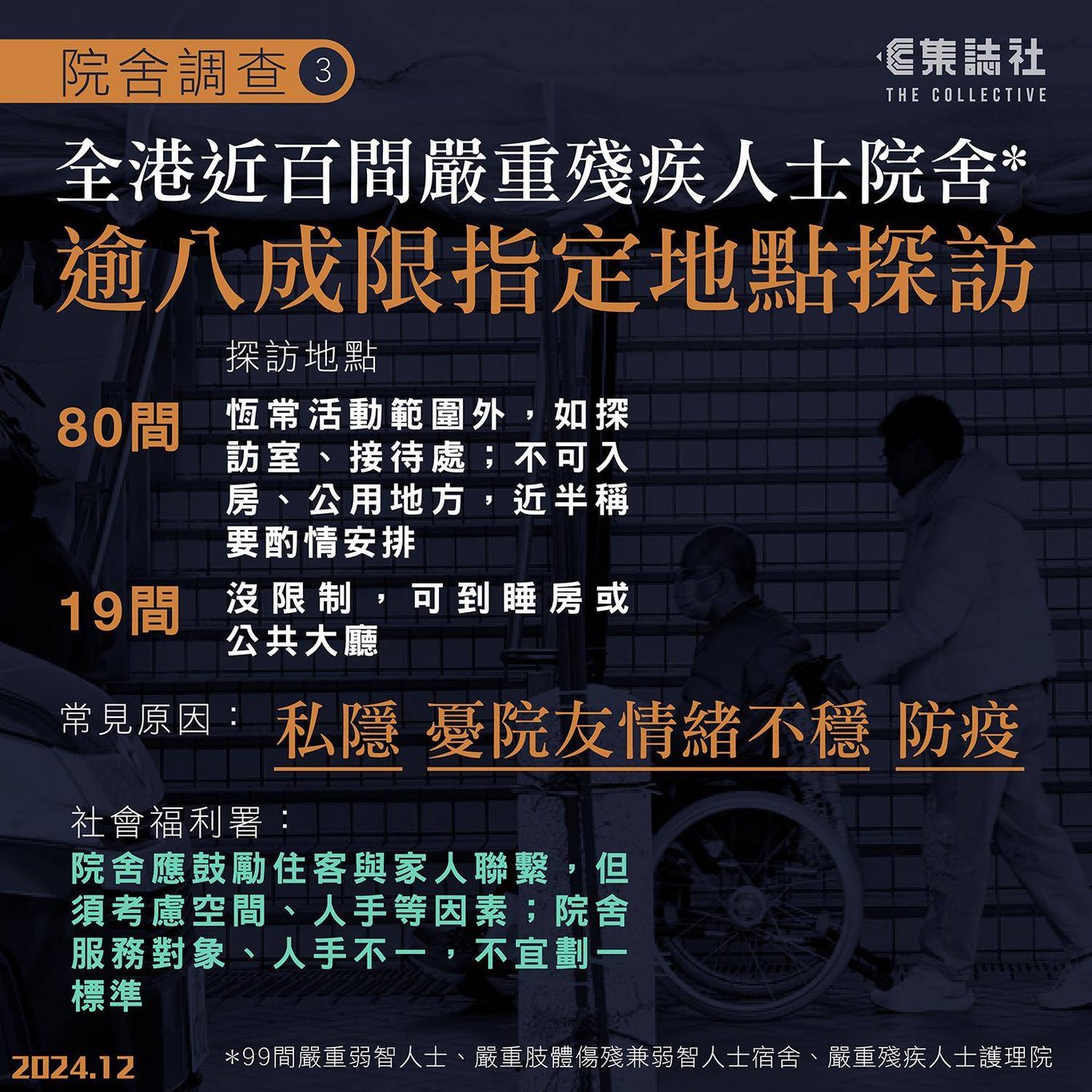

疫情「復常」近兩年,有殘障人士家屬公開申訴,院舍採「封閉式管理」,眼見家人情緒轉差、受傷頻率高,卻只能限地、限時探訪,難以監察院舍運作。案例非冰山一角,《集誌社》佯裝家屬向全港近百間殘疾院舍查詢,發現逾八成要求親友在指定室、接待處等非活動範圍探訪;另外,有三成院舍限制每周探訪時間或次數,最少有五間院舍預設於指定房間、每周一次探訪 30 分鐘。

多間回覆查詢的營辦機構,皆指鼓勵院友親友定期探訪,稱基於保障院友私隱、免影響院友情緒,而限於指定地方會面;探訪時間上,機構一般指視乎人次、房間數量等,可協商或酌情處理。有院舍解釋指,嚴重智障人士有情緒、行為問題,如「不停大叫、四處衝撞」,部分或「脫衣服或露體」,很多院舍有類似安排,「普遍家屬都諒解」。

嚴重智障人士家長協會憂慮,「封閉式管理」令院友產生情緒問題或濫權情況。社署指院舍應鼓勵住客與家人保持聯繫,但院舍安排須考慮不同因素,不宜訂劃一標準。逾八成限指定地方探訪 近半提私隱、影響情緒

《集誌社》在 12 月份,致電全港 99 間嚴重弱智人士宿舍、嚴重殘疾人士護理院以及嚴重肢體傷殘兼弱智人士宿舍,稱有家屬欲入住、查詢探訪安排。(註:全港有103間同類院舍)當中逾八成、至少 80 間院舍,預設安排親友在院友恆常活動範圍外的地方,如探訪室、大堂、接待處等探訪,不建議進入房間或大廳。其中 46 間,在記者查詢能否進入睡房或公共範圍時,表示可視情況安排,如在沒他人、不影響他人下逗留短時間;在大堂、隔著活動室玻璃觀察訓練;或在無人時進入房間執拾等。

為何大部分院舍,都不讓家屬進入院友睡房或共用地方探訪?有約 50 間院舍都以私隱、避免影響院友情緒為由,職員提及睡房會進行洗澡、護理等,涉院友私隱外人不便進入;有指院友看到陌生人或會情緒不穩、希望回家等,為免騷擾院友,同樣不建議家屬進入其他共用空間。有職員解釋,有學員看到陌生人或會較興奮,「驚到時看顧上唔方便」。

逾一成院舍以防疫為由 社署:去年 3 月恢復疫前安排

有 13 間院舍則提出疫情或感染控制,以保障院友健康為由。例如匡智會匡智粉嶺綜合復康中心護理院職員指,疫情後要控制感染,避免太多人聚集,故「冇咗上樓層探訪呢樣嘢」,只安排在中心地下大堂或花園探訪;基督教香港信義會天恩展能宿舍職員則指,疫情前探訪安排較寬鬆,家人可進入宿舍範圍陪伴院友,但現時防疫上要把關,建議預約在會議室見面,以保障學員。

亦有由同一機構營運、位於同一大樓但不同樓層的院舍,設不同探訪安排。扶康會怡諾成人訓練中心職員回覆查詢指,疫情前可進入院舍看院友生活面貌,但現時衞生防護中心對流感有控制,加上有學員抗拒戴口罩,外來人士不便進入院舍,建議在宿舍外的升降機大堂探訪、每周一次、每次一小時;位於下一層的思諾中心,則沒限制探訪次數和時間,雖同樣預設在升降機大堂探訪,但容許戴口罩家屬入院舍查看。

因應疫情緩和,社署早於 2023 年 3 月 27 日通知各殘疾人士院舍「應恢復疫情前的日常探訪安排」。匡智會回覆指探訪地點安排,在疫情前已實施、粉嶺中心前後沒有改變,家屬可與職員預約了解房間、大廳,但須戴口罩及不能進食,亦不宜長時間逗留,免妨礙院友作息及尊重私隱;扶康會則指要平衡私隱和財物保障原因安排探訪,不同單位因位置間隔、探訪區位置會不同。

信義會 24 日回覆指,疫情前後均沒限制探訪地點,設會談室讓家屬與院友見面、以提供私人空間相處,為確保私隱,會在房內無其他人時、才預約進入院友房間。

集誌社檔案:疫情期間社署訂有限度探訪 去年 3 月取消

2020 年起,社署曾因疫情而數度禁止各類院舍探訪(體恤及公務除外),到疫情緩和時實施有限度探訪,包括規定訪客須接種疫苗、快測、預約;每名住客每次最多一人探訪,院舍須限制同一時段訪客人數、避免個別人士頻繁探訪及盡量縮短其逗留時間;須在有適當擋隔指定位置進行探訪,避免訪客進入房間或其他範圍。

政府在 2022 年 12 月撤銷「疫苗通行證」要求, 2023 年 3 月撤銷探訪者須先快測要求,同月社署通知各院舍「應恢復疫情前的日常探訪安排」,取消探訪須預約、限制探訪人數和設指定位置等規定。三成院舍限時探訪 五間限每周一次探 30 分鐘

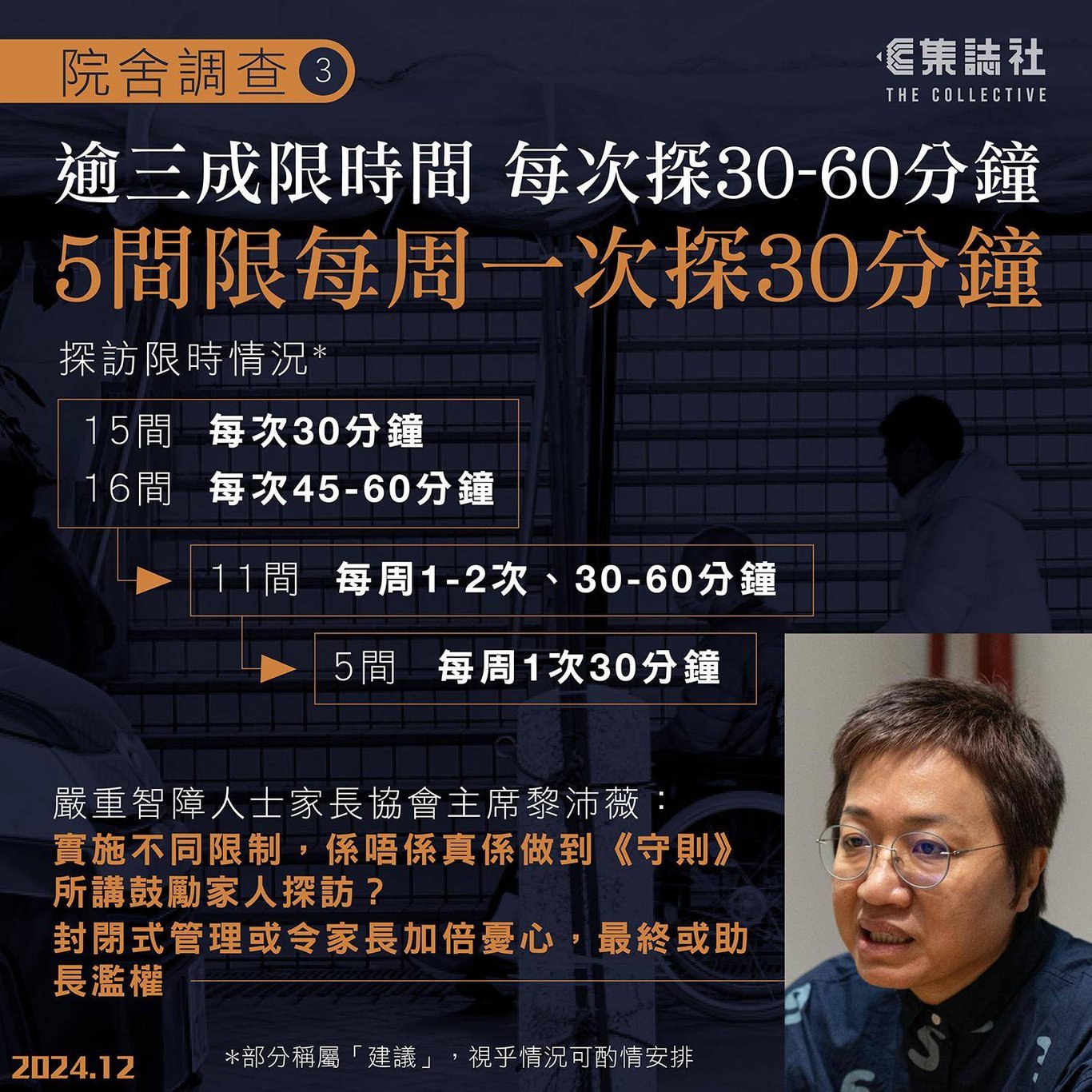

除預設於非恆常活動範圍探訪,逾三成、31 間院舍亦限制探訪時間。其中 15 間每次限探 30 分鐘,包括 5 間扶康會訓練中心、3 間耀能協會訓練中心,另外有 16 間限時 45 至 60 分鐘。部分院舍更加限時加限次探訪,有 11 間院舍預設每周探訪一至兩次,限時 30 至 60 分鐘內;部分中心職員稱相關次數和時間屬「建議」,如無他人預約、可酌情增加探訪時間。

其中最少有 5 間院舍,家屬限於指定會議室或探訪室,每周探訪一次、限時 30 分鐘,個別指若無他人探訪、則可安排多於一次。有院舍職員解釋,學員日間要進行訓練、洗澡等,探訪空間和時間有限,為公平起見、讓其他家長也能探訪,遂限制探訪時間和次數;亦有院舍指疫情過後仍未全面開放,採用預約探訪,每天設五個時段,每次約半小時,建議每周探訪一次。

調查指逾半家長望到共用空間探訪

嚴重智障人士家長協會因應院舍「封閉式管理」現象,早前向成員進行問卷調查,收回 71 名家屬有效回覆。其中逾六成家長、最少 46 人指只能於學員恆常活動範圍外的指定地點,如會客室、大堂等見面;有 25 名家長表示每次探訪不多於一小時、其中 6 人更是每周限探一次。

問卷中有家長批評,探訪空間狹小、要先到先得,有人形容安排「如探監毫無尊嚴」,亦有家屬反映不知中心如何照顧、院友多了受傷。有家長則指自己年紀漸大,體力下降,接子女回家能力越來越低,期望能隨時探訪,陪伴子女讓他們不覺孤獨。調查中逾半家長期望院舍作改善,包括不限制探訪時間、次數,可在共用生活空間與親人見面,以至增加照顧人手、發現受傷後能翻查閉路電視等等。

嚴協:限制增家長擔憂、或助長濫權

嚴協主席黎沛薇指院舍《實務守則》列明,院舍應鼓勵家人親屬等定期探訪、保持聯繫,提供適切情緒支援、加強社交生活等,她質疑院舍就探訪實施不同限制,「其實係唔係真係做到《守則》所講鼓勵到家人探訪?」她估計,院舍或因人手不足、方便管理,而不讓家長監察,但這反令家長更擔憂不安、更難建立互信。

她指家長因欠缺照顧能力讓子女到院舍居住,不代表斷絕來往,很多人仍想了解子女生活。但嚴重智障人士表達能力較低,家長只能透過觀察了解情況,封閉式管理或令他們加倍憂心;加上輪候津助院舍需時多年,家屬有「人質」在手,即使不滿安排亦不敢發聲,最終或助長濫權情況。

立法會議員江玉歡早前於立法會提口頭質詢,關注院舍封閉式管理問題。她指接獲家屬求助,指若純粹從院舍角度,「梗係永遠關閉就最好、最易打理」,但正常而言生活起居地方應容讓家人觀察,對院舍稱或涉私隱、情緒問題,她反問:「你可以間返個屏風㗎嘛,你老人院好多都入得去㗎啦,咁老人院你都畀探㗎,咁點解殘疾人士唔得呢?」她強調若不開放院舍或易有誤會,增加透明度對雙方都有好處。

社署:不宜就安排訂劃一標準

近百間院舍中,有 19 間採較寬鬆做法,容許家屬到睡房或共用大廳等範圍探訪,亦不限次數、時間。現時各院舍探訪安排不一,部分限地、限時、限次,社署及營運機構是否同意原則、有否制訂指引?設限的原因又是甚麼?

社署回覆指根據《守則》,院舍應鼓勵住客與家人保持聯繫,但指院舍安排須考慮各方面因素,包括空間調配、人手、有否爆發傳染病等;由於各類院舍服務對象、人手比例等不一,不宜就探訪安排訂立劃一標準。

心理衞生會:院友需要獨特 要視情況安排

《集誌社》向 12 間營運機構查詢,截稿前獲 10 間回覆。其中,心理衞生會轄下幾間院舍設探訪室,個別院舍建議探訪時間為每周一至兩次、每次 30 分鐘。組織副總幹事黃敏信表示,機構鼓勵家屬多接觸舍友,探訪一般不設時間限制,而房間因有其他舍友休息、更衣,平衡私隱下一般在探訪室會面,如有需要、情況許可也可安排在房間和大廳探望。

他強調,探訪安排視乎院友需要,舉例指歡迎家屬做義工,照顧較多護理需要院友;但若有院友有自閉症傾向,過分依賴家屬、影響建立正常社交能力,或會建議家屬保持距離。他續指,復康服務與安老服務有很大不同,前者需要獨特,如有部分院友看到陌生人或特別緊張,會尖叫等,需視乎院友情況安排。他又解釋院舍間會協調、盡量令做法接近;機構會給出原則,實際執行仍視乎資源、人手、環境、院友情況,院舍無法完全落實亦「唔奇」。

懷智:嚴重智障人士有情緒行為問題

基督教懷智服務處回覆指今年五月修訂探訪安排,為免影響院友生活程序,探訪時間不宜多於一小時,為保私隱須於指定地方探訪,不可擅自進入寢室或以外範圍;安排在執行前曾作諮詢家屬代表,「獲得普遍家屬支持」。

機構續指,大部份嚴重智障人士均有情緒及行為問題,如「不停大叫、四處衝撞奔跑、胡亂擲物、隨意觸摸或拍打他人身體,甚至有暴力傾向」,為免訪客受到不必要騷擾或襲擊,建議在指定地方探訪以保障安全;又指有部份嚴重智障人士有脫衣服或露體的精神行為問題,為保障院友私穩,會儘量避免訪客到訪院友生活起居範圍。但家屬可在職員陪同下,到寢室等日常生活地方探訪。

懷智又指,曾有家屬建議把「有問題」院友鎖在房間,但機構認為做法有侵犯院友自由及人權之嫌而不可取。懷智強調,機構重視維護智障人士尊嚴及權利,不想「標籤」甚至「醜化」其形象,故一般不會向外人交代上述原因,又指「普遍嚴重智障人士院舍均有類似的探訪安排,而普遍家屬都是諒解的」。

嚴協主席黎沛薇認為懷智的說法,是將嚴重智障人士醜化成「危險人物」,她指曾接觸很多嚴重智障人士「唔係咁」,反問若情況如此,是否意味他們「永遠都唔可以外出?」、員工冒著很大生命危險服務?她強調有關情緒行為問題,很多時源於其需要不被理解、情緒得不到渲泄。又舉例指嚴重智障人士學校,一般歡迎家長外傭在旁陪同上課、協助治療,不理解為何同類型宿舍、安排會有所不同。

營運機構:考慮私隱、財物保障、院友情緒等

其他機構包括保良局、匡智會、香港耀能協會、鄰舍輔導會、明愛、聖雅各福群會、扶康會,則回覆指考慮同住院友私隱、財物保障、不影響院友情緒或起居生活等,安排於會面室或探訪室等探訪;對於部分院舍設探訪次數、時間限制,機構重申會因應情況作彈性安排、可以洽商。另外,匡智會、鄰舍輔導會均指可預約了解生活環境;香港耀能協會及聖雅各福群會亦指,如家屬有額外探訪需要,會酌情處理。

黎沛薇重申,家長與院舍應是互相合作關係,望院舍不要「當家長係洪水猛獸」。她強調殘疾人士有權與家人保持親密聯繫,不應因他們有殘疾、無法表達,便被管理效率剝奪權利。她曾從家長口中,聽聞有院舍因有一名院友感染,就將其餘數十名院友困在睡房隔離兩周,「我成日諗,如果依樣嘢放喺非殘疾人嘅身上,你係唔係會咁做?你一定唔會咁做,咁點解喺我哋殘疾人士身上你可以咁做呢?」

殘疾人士院舍接二連三發生事故,再次令社會關注院舍服務質素,照顧者亦憂心監察機制。《集誌社》一連三篇報道,分別跟進院舍懷疑疏忽致死個案,社署警告機制被批不透明;家屬申訴院舍封閉式管理令舍友情緒變差,家人活在不安中;以及全港近百間嚴重殘疾院舍中,逾八成限指定地方探訪、逾三成設時間和次數限制,有關限制理據為何?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐