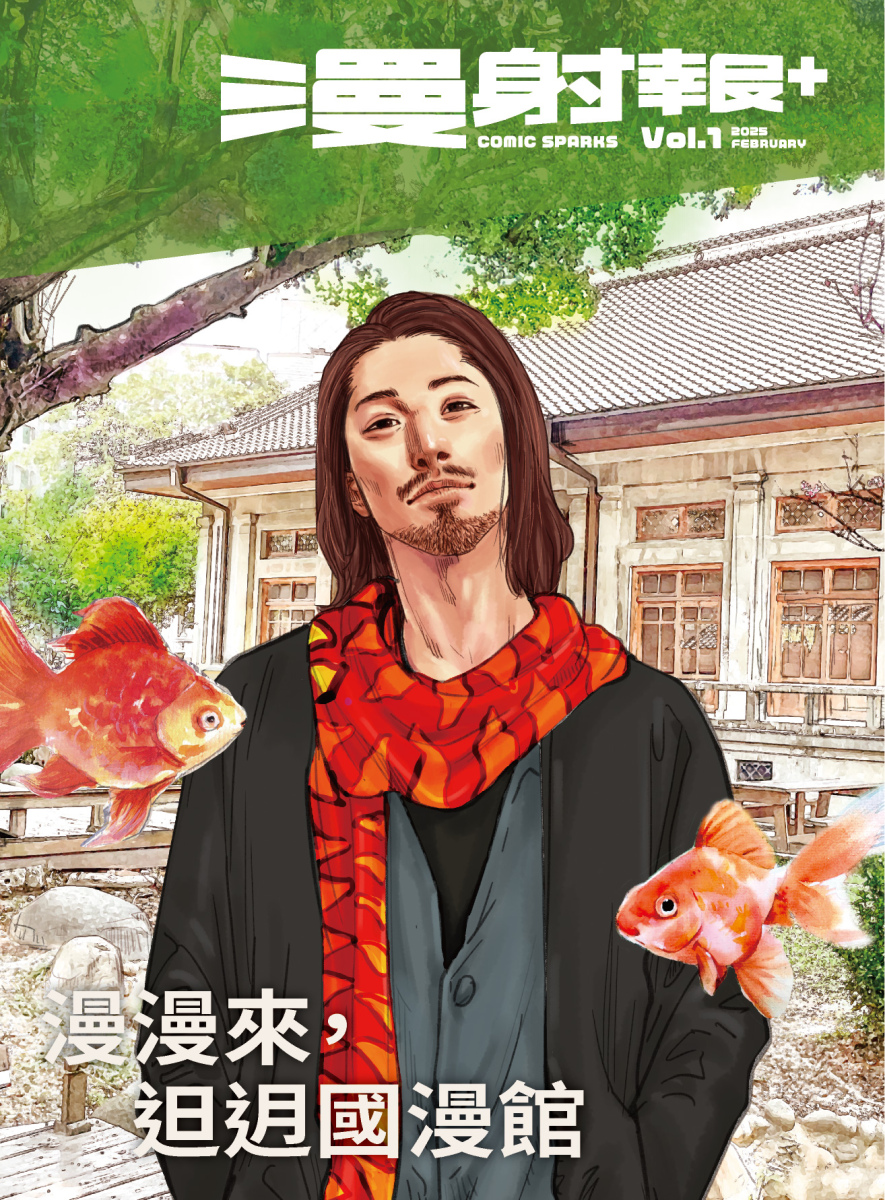

漫射計畫》阮光民現地創作:日治時期民主運動推手蔡惠如〈意難忘〉的圖像演繹

文|吳致良(文字工作者)

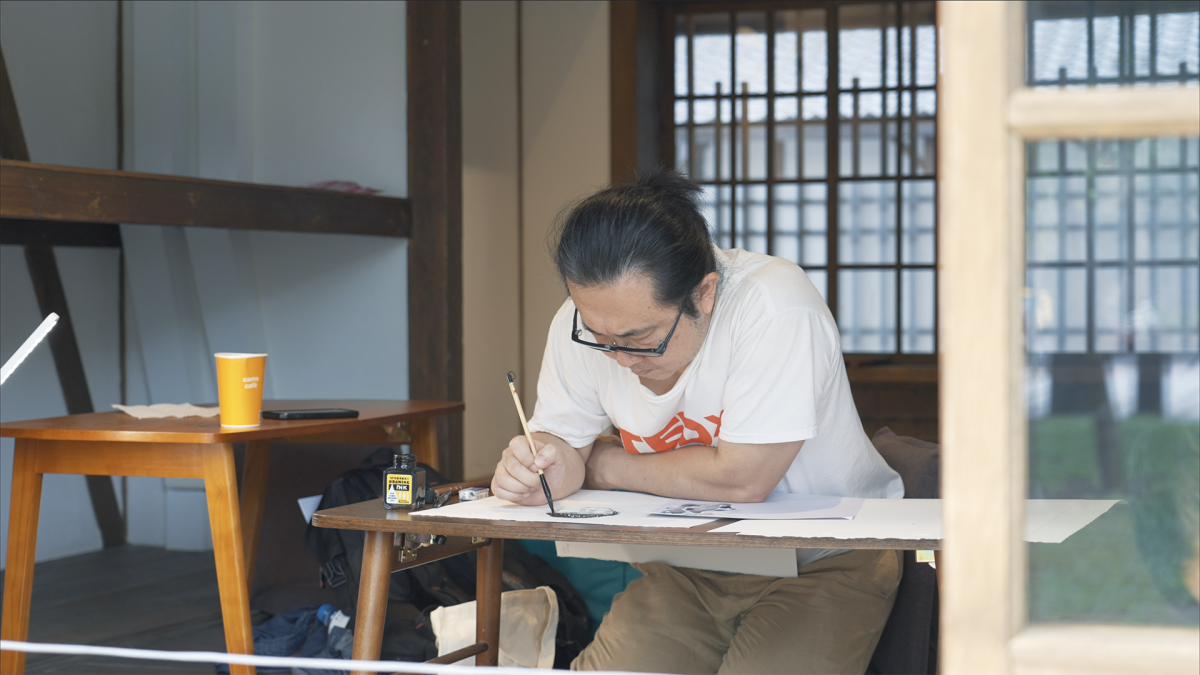

國家漫畫博物館自2017年開始規劃籌備,2023年落腳臺中刑務所官舍群。2024年底,漫畫家阮光民應國漫館籌備處之邀,以日治時期的社會運動家蔡惠如(1881~1929),同時也是「臺灣文化協會」成員及「櫟社」詩人為主角,進行「現地創作」。蔡惠如因「臺灣議會期成同盟會」請願而起的治警事件(大正12年,西元1923年)被判在臺中刑務所服刑,當時,他從清水車站出發前往臺中報到,途中吸引大量民眾自發性聚集送行,呈現出當時臺灣人民追求人權的具體行動,透過阮光民的筆觸帶來精彩演譯。以下為此次展覽的專訪紀錄。

➤以漫畫回應國家漫畫博物館選址的深刻意涵

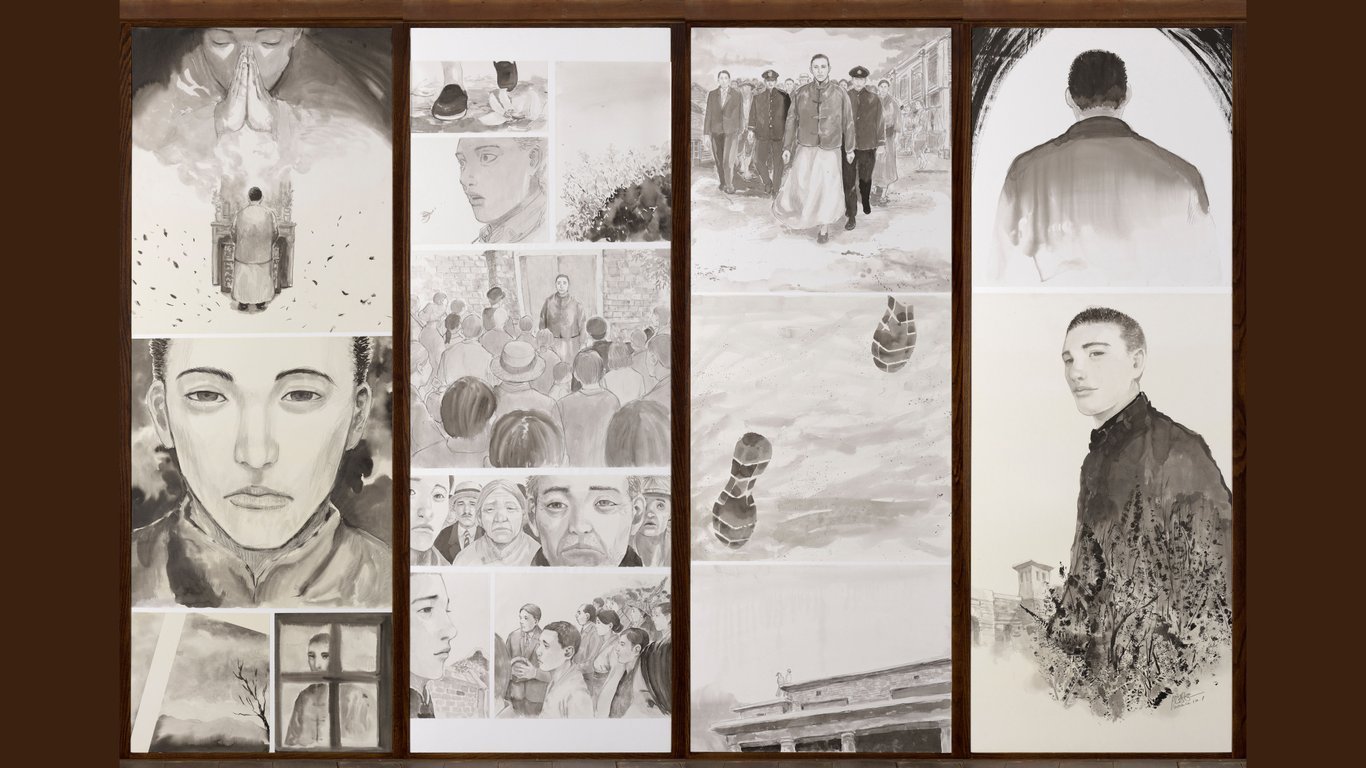

在治警事件發生地進行創作,意義格外不同。阮光民在日式滑門和紙上繪製了四扇漫畫,描繪蔡惠如由家中出發,徒步行至臺中刑務所的路程。透過寥寥數扇畫面,以墨色再現歷史情景,傳遞當時民眾目送時,哀而不傷的堅定與臺灣人對自治的盼望。

「我感覺,蔡惠如是意志堅決的人,首先會割捨情感。」阮光民說。首幅畫面,可以看見他漠然而堅定的眼神。無論是否有信仰,阮光民想像他家中應有神明廳,他會燒香,期望神明保佑家人。「因為無能為力,只能用最虔誠的方式,祈禱家庭安好。」

十字窗櫺除了象徵即將到來的牢獄之災,也暗示了某種原罪,在狹小的空間仰望天空。庭中的凋零櫟樹,不僅象徵蔡惠如櫟社詩人的身分,櫟樹也是旗桿常用的木材,讓人感懷「臺灣文化協會」追求民主自由的精神。

芳草連空、又千絲萬縷、一路垂揚、千愁離故里、壯氣入樊籠、清水驛、滿人叢、握別到臺中、老輩青年齊見送、感慰無窮。山高水遠情長、喜民心漸醒、痛苦何妨、松筠堅節操、鐵石鑄心腸、居虎口、自雍容、眠食亦如常、記得當年文信國、千古名揚。

──蔡惠如〈意難忘〉,大正14年(公元1925年)

第二扇畫面演示了蔡惠如廣為流傳的獄中詩詞創作〈意難忘〉。落花、芳草,磚牆排列如民眾並行,以特寫與中景描繪鄉親父老、士農工商沿路相送,哀傷而不失敬意,在各有故事的面孔下,有相同激盪的內心,形神兼備、情意真摯。

第三扇,阮光民想像警察對蔡惠如有些許敬佩,沒將他上銬,蔡惠如神態平靜,昂首向前,警察、百姓相隨。形單影隻的鞋印顯得孤寂壓抑,但也展現堅定步伐。在清水火車站建築上,兩隻斑鳩意味著眾人面對別離展現的誠摯友誼。

最後一扇,描繪蔡惠如在入監的拱門前,回首一望的身影,大片枝葉由下方蔓延而上,恣意而富生命韌性,將困境中蘊藏的希望具象化,眼神也從漠然轉為深情。

阮光民撿拾國漫館園區地上的枝葉,沾墨揮灑在畫面上,「落葉或蔡惠如,都是土生土長,從臺灣這塊土壤生長出來。」他說。

這系列創作,展現了阮光民詩意且精湛的畫技:以淡墨為基調,呈現蔡惠如的恐懼、不安與堅韌。敘事清晰,每處細節都充滿故事,情感內斂而力量十足,不僅是歷史的再現,更是情感的凝結,以漫畫回應國家漫畫博物館選址臺中刑務的深刻意涵。

➤阮是漫畫家

阮光民擅長以日常生活為描繪對象創作劇情漫畫,這也是目前漫畫市場的重要類型。不過,若把時間調回他成名前,又是另一段故事了。

回憶北上打拚的歲月,住在頂樓加蓋,暑熱難擋,阮光民喜歡帶著筆記本窩在二輪電影院,抄寫臺詞、做場景分析。「我會分析導演為何轉場,停下或放空景,甚至空景經過幾秒,臺詞才會跑出來,我都會計算。」他從電影獲得許多養分,電影在有限的時間中起承轉合,讓他學到不少說故事的方法。他喜歡日本導演小津安二郎,也喜歡漫畫家谷口治郎。

後來阮光民離開漫畫家助手的工作,進入了遊戲業。這段有正職收入的日子,放緩了他漫畫創作的步調。他試過主流日漫式的創作,但覺得自己做得不夠好,也不想做,甚至拒絕了大出版社的連載邀請。

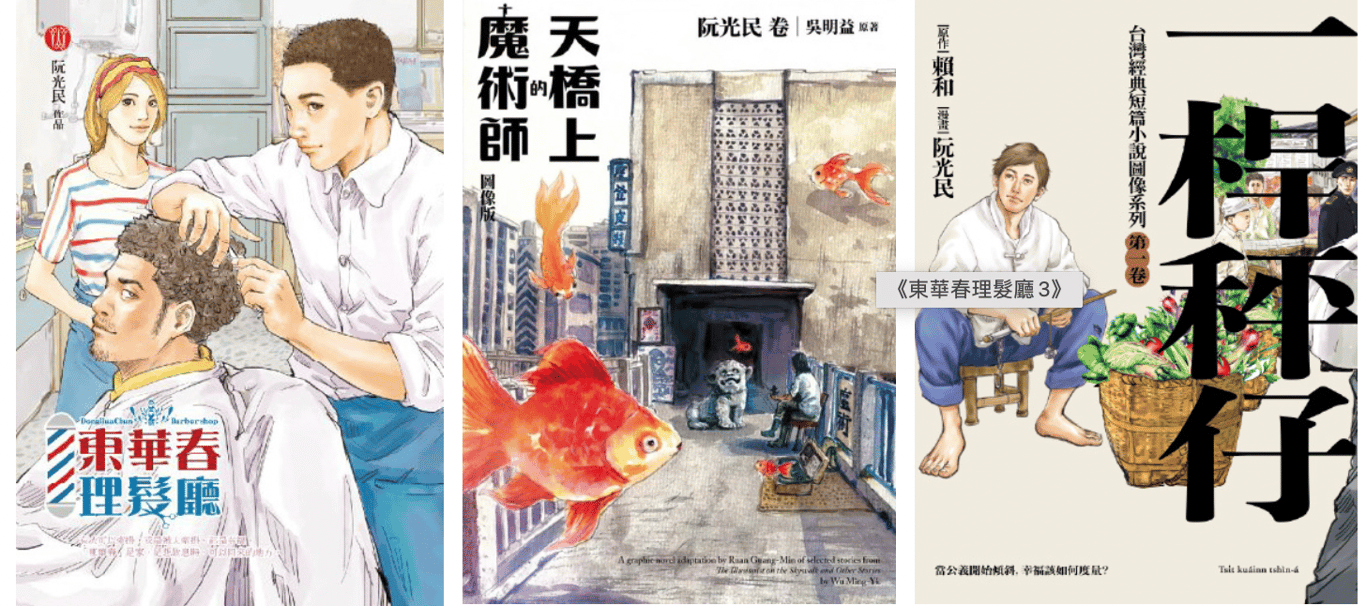

《東華春理髮廳》是他重要的轉折。「我丟掉以前當助手時所學的,重新用自己的語法說故事,劇情裡沒有正邪對立,沒有熱血情節……」他曾在散文集《阮是漫畫家》如此表示。懷抱著忐忑不安,這部作品獲新聞局漫畫獎最佳劇情獎,評審更正面肯定作品的改編價值。

後來的評論者認為,2009年的《東華春理髮廳》在當時日漫為主的市場風格中,探索臺漫的獨特性。然而21世紀的前10年,市場結構改變,雄霸一方的漫畫出版社大然倒閉。那是臺灣漫畫的黑暗斷層期,卻也是漫畫家探索臺灣漫畫的時期。

阮光民分享,因為行政院新聞局劇情漫畫獎(金漫獎前身)的評審不以主流日漫價值觀檢視作品,才讓他的作品顯露頭角。阮光民稱讚2020年金漫獎改制為不分類,以年度漫畫獎的方式評選,讓臺漫走向多元。

➤改編,圖文影音的交互轉生

無論是改編史實或文學,阮光民與「改編」特別有緣。2022及2024年獲金漫肯定的作品,分別改編自吳明益名作《天橋上的魔術師》與賴和經典小說〈一桿秤仔〉。不僅如此,他的原創漫畫《東華春理髮廳》和《用九柑仔店》也前後被改編為電視劇。可以說,阮光民的作品深具改編特質,而他也是善於改編的漫畫家。

「改編是把自己的靈魂跟原著作者的靈魂結合在一起。」分享創作經驗時,他時常如此提到。相較於以事件堆疊人物個性與推動故事,他更傾向在創作前先深入研究角色性格,「我會先讓自己變成那個角色,完全認識角色之後,才有辦法安排他遭遇事件後的反應。」他會詳細分析作品中每位角色,根據不同成長經歷與年齡,推敲動機與反應,甚至研讀兒童心理學書籍。

阮光民分析,讀者會喜歡一部作品,通常是因為角色讓他們在意,「喜歡他的個性,或者他的作為大快人心。」比如很多故事中,總有底層人物與財閥對抗的情節,非常撼動人心。「我喜歡讓讀者緩慢地與人物交朋友,試著了解他,慢慢拉近關係。」

「改編的樂趣在於,我已經知道結局了,結局和角色都已經塑造好了。」阮光民分享,對創作者而言,他可以更將心力投注於故事節奏與人物表現上。他經常以口白或旁白文字推動劇情,讓圖像服務於人性的展現。

「創作者會有自己的慣性,但接觸了吳明益、吳念真等作家之後,發現即使有相同的出發點,但切入點會不同,這都是吸收他們養分的方式。」阮光民說。

談到自己的作品也經常被其他產業改編的話題,阮光民認為臺灣目前還不算有產製長篇作品的市場環境,無論漫畫家多麼用心雕琢人物與故事,到了影視端,仍然需要加入大量編劇重新擴充劇情。這使得影視端在評估原創劇本與改編劇本的選擇時,漫畫改編不一定是首選。

產業間的鴻溝,讓阮光民對目前影視業與漫畫業的穩定合作,感到不那麼順暢。他認為漫畫跟影視產業,雖然現在迸發出很棒的火花,但更重要的是如何讓這些火花持續綻放。

「我期許這些走在多元路上的創作者,可以延續或繼續創作他們熟悉的路線。」近年臺灣已經逐漸走出自己的漫畫路線,惟有更多創作者持續保持探索與深耕,才能展望未來更多的可能。

阮光民也期待國家漫畫博物館的出現,可以讓更多讀者認識臺灣漫畫的精采,也能持續支援漫畫家創作。讓這塊土地上的漫畫家,繼續說自己的故事。●(原文於2025-02-25在Openbook官網首度刊載)

《漫射報+》

國家漫畫博物館自籌備期起,過去以《漫射報》為名出版主題刊物,共發刊6期,編輯視角各有不同。國家漫畫博物館於2023年底正式落腳臺中,收穫著珍貴的回饋與善意,現在《漫射報+》重回舞臺.ᐟ .ᐟ 記錄籌備過程的多彩回憶,並將研究調查成果與圖像視野,持續與大家共享。

第1期封面繪製:阮光民

全台索取地點詳情:請點我

了解更多:歡迎上「國家漫畫博物館籌備處」官方網站

本文轉載自《漫射報+》Vol.1,經國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「創作者專訪-意難忘」。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐