阴阳气质的二维模型

前言

写作之难处在于将自己的思想叙述清楚。修辞尚且不用太优美,能做到表达准确已是很了不起的成就。思想的难处在于推理过程之复杂。如果每次谈论问题都要从头推理一遍,太耗费心理能量。有些问题,思考出结果后,能尽量言简意赅地表达出来即可,无需再纠结过程。这篇文章用作自我警醒,将自己对问题的观点简要总结一番。以后除非看到新观点,否则不再强迫自己在类似的问题上投入太多时间思考。

正文

本文试图从对形而上的概念分析入手,总结出中国人传统的阴阳观,以模型的形式呈现出来。并对此过于简单的一维模型加以批判,提出更加完善的阴阳气质的二维模型。

问题一,什么是阴阳?

阴阳的本体论地位

从形而上学说,阴阳是中国道家哲学本体论上的两个基本要素。后来逐渐融入中国人的日常语言与哲学世界观中。其中阴象征了雌性、柔弱、静止、掩藏、内敛等,相应地,阳象征了雄性、刚强、运动、外露、张扬等。

阴阳二者在本体论地位上并不平等。“道”是绝对的太上本体,阴阳二者派生于道,遵循道而动。因此,阴阳相较于道而言尚且还属于第二性,并非第一性的本原。但道本身属阴而非属阳,例如“谷神不死,是谓玄牝”,老子用“谷”、“玄牝”等属阴的意象描绘道。再如“生也柔弱,死也坚强”,对“柔弱”的提倡更是可见一斑。因此,阴不仅和阳一样在本体论上派生于道,还在更高的层次上体现道的本质,这远非阳所能达到的境界。后世则更直白地提出了“贵柔守雌”,直接点明阴的本体论地位实则略高于阳。

另外,阴是一种方法论,属阴的行为往往是一种更高明、机智、有效的策略。柔弱要胜过刚强,如“以柔克刚”、“四两拨千斤”;静止要胜过运动,如“以静制动”、“不战而屈人之兵”;掩藏要胜过张扬,如“大智若愚”、“闷声发大财”。

阳则是一股莽撞的生命冲力。如“木秀于林,风必摧之”,凭着一股生命力肆意生长,贸然凸显自身,最后反而不易存活。后来“枪打出头鸟”的说法就更为直接了。可以说,相较于西方,中国哲学的这种辩证精神在老子首次点明后便立刻受到重视,十分早熟。但这样反而使阳这一面的发育受到制约。西方在古希腊时期也有辩证法,但这种辩证精神长期没有得到关注,一直到启蒙时期黑格尔那里才走向成熟,当代西方哲学家才开始慢慢从中国的哲学思想中去寻找共鸣。这就导致,西方在属阳的“有为”这一方面的发展比中国要成熟许多。我们对“有为”的探索,早在发展初期就遭遇“反者道之动”的抵制,被迫改道走一条“无为”之路。最典型的例子就是百家争鸣时期名家的思想一直没有得到重视。

阴阳之间的挟持关系

这种阳与阴的冲撞就是所谓“阴阳调和”。用“冲撞”一词还是比较合适的,如邓晓芒老师所说,中国的辩证法缺少一股来自内部的生存论动力。道像一只有力的大手,将原本相冲的阴阳两股力量硬生生凑合在一起。而阴或阳本身并没有相互转化的自动力,它们只是纯粹的对立矛盾,无法自然地走向统一,始终需要依靠外力挟持。这样的阴阳调和,更准确说来应该叫“阴阳凑合”。就像一对夫妻早已相看两厌,却依旧“凑合”着过日子,忌惮于他人说三道四、有违纲常伦理。所以,中国的“团圆”、“团结”等概念很多时候表现为外力挟持下的聚合,是将不同的个体强行凑合在一起,实则貌合神离。这种“集体主义”思想在阴阳既相互顶撞又相互凑合的关系中已可窥见一二。

这是第一种挟持,即阴与阳需要一个第三者来凑合。第二种挟持只发生在阴阳二者之间。因为阴具有比阳更高的本体论地位,阴因此可以作为道统的化身,以道的名义来控制或规训阳。阳表现为一种原始而莽撞的生命冲力,它无法无天、无拘无束、顶撞一切,有时甚至表现为纯粹的破坏性和暴力。中国人对此的态度,一方面是不耻。这种非常直白、将自己目的暴露无遗的行事方式在中国人看来是很低级的。虽然我们也常说要堂堂正正、光明磊落,但现实是,一旦有机会,我们总是倾向于从规则以外、以一种隐秘的手段达成自己的目的。这种手段往往被认为比遵守规则更加高明,阴谋远比阳谋更有效。这时阴就具有一种指导作用,即教人变得阴险狡诈、有城府、不露相,切忌喜形于色、得意忘形。当人人实践这种属阴的精明,“潜规则”现象便层出不穷。罗素曾认为中国人十分擅长欺骗,大概也是因为观察到了这种属阴的精明。不过“欺骗”的解读过于简单了,其实他没有完全理解现象背后重阴抑阳的中国哲学。

上述规训还比较柔和,旨在以属阴的精明使属阳的莽撞或愚钝开窍,远未达到挟持的程度。但另一方面,中国人对属阳的生命冲力的第二种态度是忌惮。这时阴就必须化为一种彻底的打压和规训。阳在中国文学上最典型的表现就是孙悟空的形象。这是一种彻底动乱、颠覆秩序的形象,中国人对此必然无法接受,所以必须要将其打压并彻底地驯服。最初,各路神仙大显神通依旧不敌悟空,连道家几位仙尊也奈他不何。但太上老君作为道家代表果然有大智慧,提议不要跟孙悟空硬碰硬,先是将他招安天宫,后又请佛祖出手。佛祖之所以能战胜悟空,正因他以阴胜阳,棋高一手。悟空一个筋斗十万八千里,却不敌佛祖安坐原地而岿然不动。回来才发现,自己甚至根本都没有跃出他的掌心半步。这就是以静制动的经典公案。最后佛祖这一至阴之代表,具象化为五指大山压在悟空这一至阳代表身上五百年,可见压迫感之强烈,也可见中国人是多么痛恨这只生龙活虎、冥顽不化的猴子!当然,越恨他其实就是越爱他,孙悟空的形象将中国文化历来所忽视的阳性气质以比较生动活泼的形式展现出来,因此才能在中国历史中经久不衰。这种阴对阳的打压式管教,在社会中也屡见不鲜。以我的受教育和教育经历来说,最常见的现象就是:一个人高马大的男学生,背着双手低着头,接受一位比他个头矮许多的女老师的训话。这位女老师往往表现出与她可爱外表极不相称的凶狠暴怒(并非性别歧视,只是此类场景在中国实在太过常见,而在西方社会中鲜少见到)。

如上所述,我同意邓晓芒老师的观点,这种管教依旧是一种外在的凑合,以阴挟持阳。管教的结果往往是一方屈从于另一方,很难达到一种相互承认的共在状态。要么否定自己,要么否定对方,始终处在相互外在的关系中,没有在更高的层面上达成新的和谐,这也是中国辩证法与西方黑格尔式的辩证法的本质差别。阴与阳的界线没有打通,所以,有时亲子之间、师生之间、官民之间的关系其实十分紧张,二者缺少理解,一旦将外力撤掉,可能立刻就要斗个你死我活。从本体论上说,由于阴的地位要高于阳,所以道统、伦理、权威等这类(对中国人来说)本体论上具有第一性的本原,在形式上就表现为一种阴,表现为一种对生命活力的打压。而阳这一面,它的生存处境则十分糟糕,就像一个婴儿一生下来就被要求听话、禁止哭泣。因此它容易滋生一种怨恨,在打压中只能外在地组织起自己的生命,无法形成一种自组织能力。它的生命力要么是被压抑殆尽、丧失自我,彻底归顺并升格为新的阴,要么是把外在的组织形式彻底推翻,堕落为一股无组织的破坏性力量而肆意宣泄。后者恰恰让阴有了蔑视阳的资本,证明了这股生命冲动之可怕,更要将其视作洪水猛兽加以防范和规训。

这样,整个传统中国哲学的阴阳气质之一维结构也就比较清晰地呈现出来了。此结构只有一个维度或指标。从阳向阴过度的同时,也是从无组织、有生命力向有组织、无生命力过度的过程。当然,准确来说这并不是一种动态的“过度”,只是一种对阴阳两者的度量。两者的转化在这种一维结构中缺少基本动力。这也表明,在这种传统的一维思想模型中,我们并非动态地考察一个人格转变、成长或自我超越的过程,而只是去度量某人身上具备何种特质。就我个人而言,我也确实认为中国人普遍将人视作一成不变的静态存在,所谓江山易改,本性难移。又如罗曼·罗兰所说,有的人在二十岁已经死了,只是到八十岁才埋。

问题二,什么是气质?

“气”即生命之气(“精气”),是中国哲学中的专门说法,可以理解为生命的精华。“质”即流动的气固着在某具躯体之中,凝成相对定型的生命之结晶。“气质”因此就是相对固定的个体生命之特质。气质表现在阴阳两方面就是阴柔气质和阳刚气质。二者皆是生命生存之必要。

在此对这两种气质稍加说明。一般认为,细胞膜的形成是生命诞生的标志。因为细胞膜的区隔明确划分出细胞自身内部与外部环境两部分。生命的本质特征就是内与外的截然二分。因此,生命的一大任务就是平衡内与外的交流:既要顾好内里,又要顾好外头,必须内外兼修。对内在来说,生命需要保全自身:储存能量、躲避天敌、隐藏自身、保证自身的稳定、同一性等等。对外在来说,生命需要开放自身:消耗能量、寻觅食物、张扬求偶、保证自身对多变环境的适应性等等。

这两类生存策略进入人类的生命形态时,就发展为对应的两种阴阳气质。气质在人类社会中表达为具体的品质。阴柔气质表现为:谦虚、谨慎、顺从等等,主要促进个体向内守住已有的生存资源。阳刚气质表现为:骄傲、冒险、叛逆等等,主要促进个体向外争取新的生存资源。

问题三,什么是阴阳气质的一维模型?

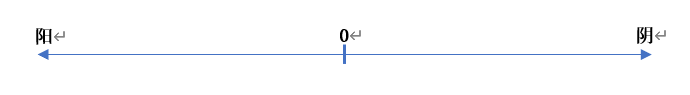

阴阳气质的一维模型是一种表达中国人传统或朴素的阴阳观的认知模型。其中,原点“0”是一种否定的中间状态,只起到区隔阴和阳的作用,本身非阴非阳,也无法沟通二者。原点右左两侧分别表示阴性与阳性,越远离原点属阴或属阳性越强。所有的阴阳气质都可以在这条坐标轴上找到位置。此认知结构具有如下特点:

1.两极化

首先,所有阴阳气质必须落在坐标轴的左侧或右侧,不能落在原点上。原点的非阴非阳本身就具有否定的性质,在传统的认知中不能算作完整的人,而被称为“不男不女”或“阴阳怪气”。

中国人的审美或价值追求(两者实际上是一体的)在于崇尚鲜明的阴阳气质,体现在一维坐标轴上就是远离原点的阴阳气质。这一点与西方大相径庭。举个例子,西方和中国都出现过反对同性恋的声音,但二者对同性恋的态度其实大不相同。一般认为,西方文化,尤其以美国文化为典型,比较崇尚男子气概而贬抑女子的阴柔气质,孙隆基老师称美国文化为一种“弑母文化”。因此,美国人尤其恐惧男性的“性倒错”,认为这是对男性与生俱来的阳刚气质的损害。学校里受欢迎的男学生一定擅长体育,其中又以橄榄球这项强调身体对抗的运动为最为流行。相反,有书生气的男生往往受到歧视。中国近来也出现许多类似“娘炮”的歧视性蔑称,但其本质并非弘扬男子气概,而是意在呼唤鲜明的阴阳气质,他们所歧视的是坐标轴上接近原点的阴阳怪气的状态。那些能够彻底扮成女相的男性反而不会因为这种“性倒错”而遭到歧视,反倒可能因此而受尊敬,例如梅兰芳。因为他鲜明地诠释了某一种阴阳气质,至于是哪一种、是否与他的生理性别匹配,都不重要。中国的反串文化远比西方社会要源远流长,早已成为一门成体系的艺术。可见对中国人来说,只要在气质上鲜明地体现出某一种极性,“性倒错”也是可以容忍的。

2.阴性正统化

这一特点在前文中已有说明,这里稍加补充。

尽管阴柔气质比阳刚气质要更加高明一些,但鲜明的阳刚气质并非彻底被摒弃。相反,只要表现出鲜明的极性,都会受到中国人的追捧喜爱。文学作品中的绿林好汉、盖世大侠,都是阳刚气质的体现。他们的爱憎分明、有仇必报、劫富济贫等等虽与官方正统相对立,但总体来说仍呈现比较正面的形象。只不过这种正面形象的根源依旧是一种组织程度比较低下的为所欲为的任意性,例如有仇必报是忽视他人的生命安全权利,劫富济贫是侵犯他人的财产权。此时其中的危害性就立马暴露,对阳刚气质的崇拜之情立刻反身化成一种忌惮,于是官方的道统必须出手将其一举擒获,大多时候规训的同时也扼杀了它的生命力。

3.单维化

这也就表明了这一认知结构的单维化的特点。表现在社会上,那些成功者、社会地位高的人往往素质极高而缺乏生命活力。相反,生命活力最常见之于那些没什么教养的人身上,表现为一种“流里流气”。就连对一些有教养的人来说,他们平日被压抑的生命活力也只能靠一种低素质的形式得以释放。例如高官普遍喜欢“包二奶”,以及各大高档会所的流行。这往往是一种比较原视的宣泄性欲的形式。而爱情,尤其是浪漫的爱情,是性欲高度组织化的表现,这在很多中国人看来是不可思议的。毕竟在这种一维的认知结构中,要想高度组织化,必然同时导致高度压抑生命力,形成一种禁欲主义。“生命的自组织”这样的概念在这一模型中是没有任何地位的。

问题四,什么是阴阳气质的二维模型?

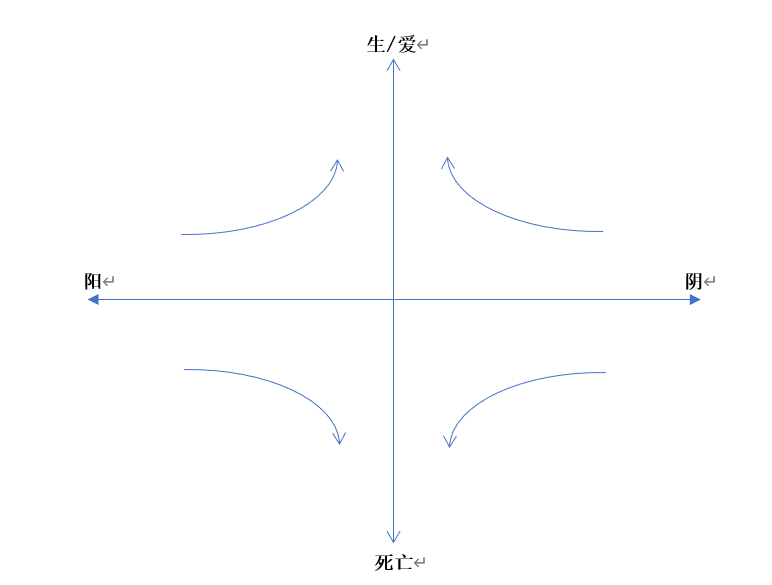

在阴阳气质的二维模型中,我引入了一条新的维度,将所有阴阳性质重新定位于一个二维的直角坐标系中。其中x轴依旧是“阴阳轴”,y轴是“生死轴”。我在此引入弗洛姆的“恋生”与“恋死”两个概念,以此为标准可重新审视阴阳气质各自的积极与消极特质,从而超越传统的一维结构。这里的y轴相较于阴阳更具本原性地位,其作用在于将阴阳二者重新限制于审美形式的范围内,弱化二者的本体论地位,最后实现二者的理解、沟通和转化。换言之,无论阴柔或阳刚,没有任何一方绝对优先于另一方,真正要紧的在于生命的向生或向死的倾向。只要生命朝着向生的方向发展,无论表现出阴柔或阳刚的特质都是一种美(我们甚至可以灵活地在阴阳两者之间随时转化,这正是中国文化所擅长的),反之,若生命堕落向死亡,那么无论阴柔或阳刚都是一场灾难。

在此直角坐标系中,x轴取自一维模型的坐标轴,依旧指示阴阳。y轴指示生命的恋生或恋死倾向,越向上远离x轴越呈现出高度的恋生状态,越向下远离x轴越呈现出高度的恋死状态。所有的阴阳气质都可具象化一个坐标为(x,y)的点并落在两轴线划分的四个象限中。并且,越是体现出恋生或恋死倾向的气质,其属阴或属阳的区分度越不明显,即y坐标绝对值越大,x坐标绝对值就越小。因此阴阳气质的点阵图呈现出越远离x轴便越向y轴收敛的特点。最终绝对的恋生和恋死气质将直接落在y轴上,不再有阴阳的区分。具体说来,落在顶端位置的绝对的恋生气质就是“爱”,其横坐标为0。沿着纵轴向下,当横坐标绝对值稍微增大一些,“爱”分化为“爱人”和“爱己”,前者属阳而后者属阴。但这种区分实则非常模糊,因为“爱人”和“爱己”已经是相当接近的概念。反之,落在y轴底端的气质是“死亡”,再向上一些分化出属阳的“杀人”和属阴的“自杀”,实际上也是相当接近的概念,都是对生命的普遍否定。所以我们常常看到,那些穷凶极恶的无差别杀人犯,行凶后往往会立刻了结自己。他们完全没有求生的欲望,既是否定别人的生命,也是否定自己的生命。

由此划分的四个象限的含义依次是:第一象限(右上),积极的阴柔气质;第二象限(左上),积极的阳刚气质;第三象限(左下),消极的阳刚气质;第四象限(右下),消极的阴柔气质。我们以生命的组织程度为例。生命的“高度他组织”这个点应该落在第一象限,其关于y轴的对称点即落在第二象限的“高度自组织”。“高度自组织”对x轴做轴对称变换成为第三象限的“消极自组织”。“消极自组织”关于y轴对称的点、同时也是“高度他组织”关于x轴对称的点,即落在第四象限的“消极他组织”。中国人十分熟悉第一和第三象限的气质,但经常忽视第二和第四象限的气质。例如焦虑、抑郁、精神内耗,其实往往与一种对生命的消极的他组织形式有关,是落在第四象限的,而这一象限在传统的一维模型中无法得到清晰呈现。同理,像创造力、群己权界式的自由liberty等气质落在第二象限,传统认知模型也无法容有其一席之地。因此我们传统的哲学气质是排斥创造力的,其理解的自由也最多只能是停留在第三象限的那种任意的自由。

总结

我们需要引入一个新的维度,去重新度量传统文化中艺术化的气质在生死倾向上的位置。我的主张是,将传统形而上意义上的阴阳气质看作一种艺术偏好,并且尽量不要为艺术偏好过度赋予意义。一如老师教育学生,听话的学生总被认为是好学生,不听话的就是坏学生,这很无厘头。之所以有这种想法,只是因为听话的学生身上的气质更符合我们的审美偏好。再如“武统台湾”的说法。中共不停宣传收复台湾自有它的利益考量,但对一般老百姓来说,统一台湾的审美意义高于其他一切意义。说白了,就是因为统一比不统一更符合他们对“美”的遐想。如今这种审美态度表现出异化生命的倾向:为了审美上的满足不惜将自己导向一个恋死的人格。所以,我一直认为弗洛姆的人格理论是一个很好的克服异化的工具,引入这一维度,也希望能够更清晰地窥见我们的传统哲学观到底如何影响我们的生存形态。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!