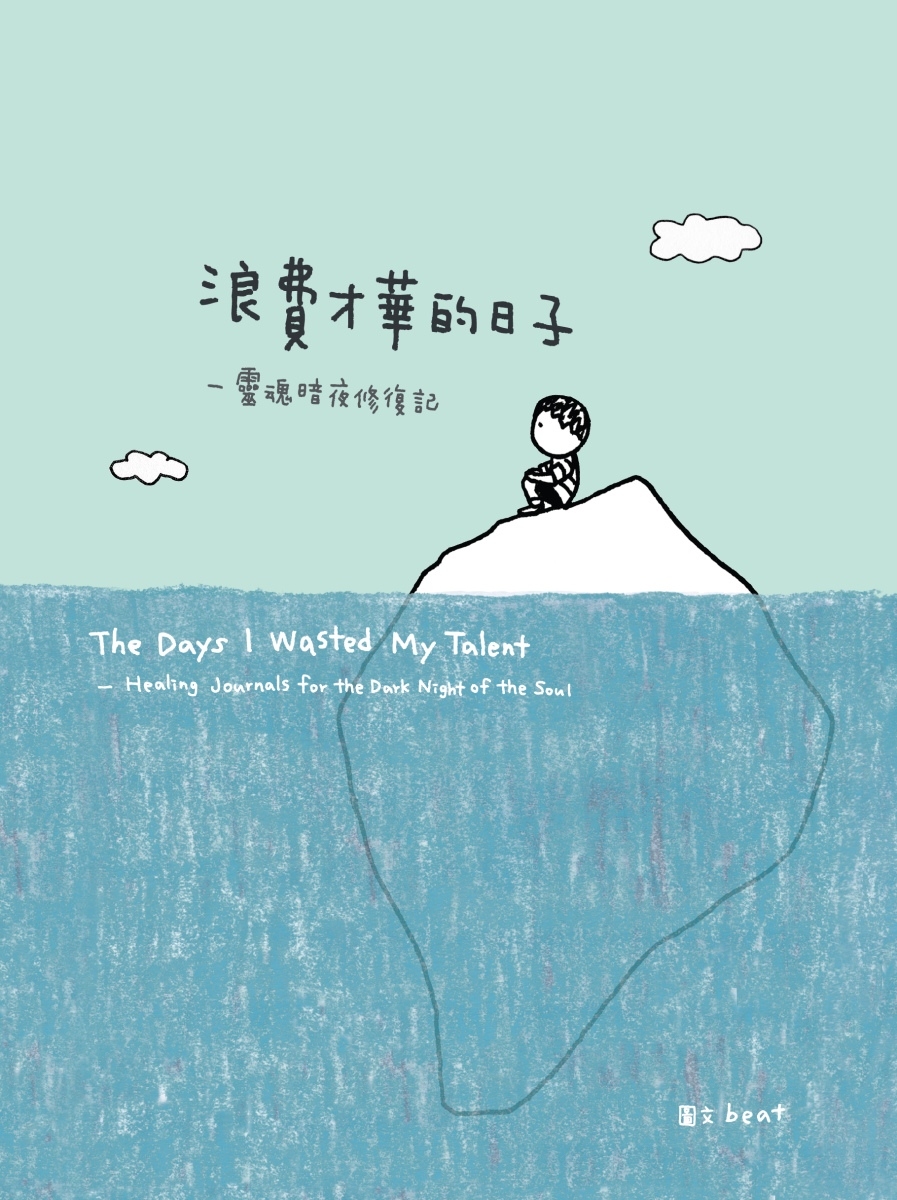

人物》從無名小站、正興街到現在的老朋友,專訪圖文創作者beat《浪費才華的日子》

圖文創作者beat一派輕鬆的走入約訪的咖啡店,完全看不出剛剛從臺南趕來的舟車勞頓。在場的除了訪談的我和攝影師以外,還有出版社的責任編輯和行銷企劃。有趣的是在座所有人都是第一次見到beat,《浪費才華的日子:靈魂暗夜修復記》出版的過程,作者與出版社雙方幾乎只用電子郵件溝通,訪談變成了初見面的「網聚」,大家好像熟稔卻又陌生。

這或許是許多關注beat的讀者常有的心情吧。從無名小站開始,他以單幅圖像加上簡單的文字記錄並分享生活點滴,幽默而親切。以部落格為起點,轉換到不同的社群平台,他開始將創作觸角延伸到不同領域,但多數人印象最深的應該還是他對生活的訴說。觀看beat張貼的作品,與其說在閱讀或欣賞,更像是定期關心一位老朋友最近的生活,即使從來不曾謀面。

剛坐下的beat馬上招呼大家說先來玩個遊戲。他手裡拿著自製的書籤,一面是書裡的插畫,另一面是他親筆寫下書中的句子,每張不同,像籤詩一樣。他說在未來的新書活動,可以發給到場的聽眾。這樣的舉動不只貼心,也反映著《浪費才華的日子》的屬性:這本記錄beat從中年身心卡關的困境中慢慢走出的圖文書,有他個人親身的體悟和感受,沒有故弄玄虛的高談闊論,更像朋友分享「走出來」的經驗。就像他最初想出版這本書的理由:「希望這會是一本讀完,讓讀者感到堅強和勇氣的書籍。」

人生的卡關都是長期的積累,就像書中的修復,必須回顧人生的每個段落才能釐清前因後果。

➤升學與無名小站

beat從小就喜歡畫畫,小學數學作業簿裡的方格,是他最早發表創作的天地。他一天可以畫完一本,產量驚人。他忍不住笑說:「可見都沒有在上課。」時隔多年,只記得內容「大概就是生活的大小事吧。」beat畫完後就在班上傳閱,連老師偶爾都會拿來翻閱。傳回來的本子,同學會在旁邊留下評語,「就像現在的留言回應吧!」

中學面臨升學的選擇,beat想選復興美工,但在那升學主義掛帥的年代,被家裡打了回票。最後雙方各退一步,beat繼續留在普通高中考大學,家裡則允許他報考美術系。然而,非科班出身,加上成績不是那麼突出,挑戰美術系結果就是名落孫山,開啟了《浪費才華的日子》提到「像籠飼雞一樣壓縮的活著」的重考生活。

幾經波折,beat如願考上東海美術系。人生第一次離家生活,加上能完全沉浸在繪畫裡,讓他感受到了自由的滋味,「跟世界的關係撥雲見日,那是人生的第二次誕生。」在美術系時beat接觸了油畫、膠彩、水墨、複合媒材等等的創作,也看了大量的電影,藝術成為生活的重心。beat很享受系上的氣氛,他不再是班上唯一會畫畫的人,周圍的同學和師長都在創作,讓他可以觀察大家的想法,彼此切磋。

但一直要到他在南藝大研究所,攻讀紀錄片拍攝的時候,beat才開始創作插畫的念頭。因為紀錄片的拍攝曠日廢時,一部作品的完成都以「年」為單位:「拍片是很迂迴的過程,我想重拾一些比較直接的表達方式。」恰巧遇上無名小站開站,beat於是利用部落格這個新媒介發表創作。內容一樣以生活紀錄為主,一開始只有朋友觀看,「只是想要單純的輸出」,彷彿又回到了小時候。

無名小站很適合單幅的圖像,無需特意加上邊框,剛好符合beat的作畫習慣,也漸漸成為他的特色,「我沒有特意去創造什麼風格,只是我知道哪些東西自己比較不擅長,哪些東西是這個格式可以被接受的。」隨著觀看人數增加,他也開始接一些插畫的工作,即使面對業主的請託,beat也只是專注在「有沒有我的圖可以發揮的空間」。

beat曾經試著畫過分格的漫畫,但總覺得不太自在,也才發現自己畫圖時很不喜歡畫格子。為什麼不喜歡畫格子?他認真的想了想:「我覺得我需要空間,延伸的空間。」這也是為何比起前作《退休的貓侍衛》,《浪費才華的日子》的圖明顯小了很多,有著大量的留白。一旁的編輯忍不住表示, beat總是不斷要求把書中的圖縮小,讓他感到十分意外。beat解釋空白是他構圖的重要元素:「對我來說那些空白就像是空氣吧,我可能需要含氧量比較多的地方,尤其這本書。」

這或許也反應著beat中年時身處的缺氧狀態。30歲時衝刺事業,插畫之外,也花費大量的精力在拍攝紀錄片。工作帶來的充實感,讓beat在不知不覺超過了身心的負荷,忙碌更成為戒不掉的習慣。就算沒有工作,閒不下來的他也會努力把時間填滿,想辦法進修自己。事後回想,他覺得已經到了有點「變態」的地步。

➤中年之苦

長期處在緊繃狀態,beat一開始沒有察覺不對,頂多常常很累,三不五時生病,直到40歲前後,突然感覺撞到一堵牆。「身體會告訴你」,體力的衰退、情緒的起伏,忽略了這些警訊,結果就是他口中的人生三大關卡,感情、工作、健康三者一起爆炸。

《浪費才華的日子》就在這樣支離破碎的狀態開始。要走出低谷,也還是得由身體出發。在不同療程裡,beat重新去感受身體,從起初的陌生,到「重新把自己長出來」。beat強調:「把自己長出來,不只是去思考我的人生怎麼了,而是要讓自己的身體感受到安全,把自己引領到安全的地方。」覺得安全,「讓你覺得掉下去沒關係,我不會死,你才不會逃,才會留下來將自己心中的結一一解開。」

人心當然還是會浮動不安,外界許多人事物還是會讓你動搖,所以更關鍵的是知道什麼是「安全的感覺」,這樣才能隨時再把自己接住。對beat來說,安全感是先從身體的「觸覺」開始,那是文詞或言語無法提供的。旁人或自己的千言萬語,抵不過身體直接的回應,「安全感就是和自己身體的對話。」

詢問beat覺得自己現在是安全的嗎?他堅定的回覆:「現在的我,可以把自己帶到安全的地方。」

每次療程結束,beat都會花上一定的時間留下紀錄,想進一步將私人紀錄轉化成公開出版的書籍。因為人生的苦惱不出那幾個共同的面向,「越私人的其實越公共」,所以他想把自己的經歷公開,觸動那些有同樣焦慮和苦惱的讀者。

要將私人的故事轉換成他人的共鳴,重點在選擇什麼「角度」切入,一旦角度確定,就能判斷哪些內容能引起諸讀者的同感。另外的重點則是「距離」,要經由一定時間的沉澱,才有辦法記錄整理成給他人閱讀的模樣,「要過去才能寫」,這也是他在治療中學到的「回溯」。

beat用他熟悉的影像工作譬喻,「回溯」自己的人生,不只是有系統的幫自己做個維基百科或寫作傳記,更接近進由重新「剪輯」自己的人生,進而理解每個不同段落的經歷和意義。

正式進行前,beat很慎重的先試寫了一篇,讓親近的友人過目,得到正面回應後,才繼續後續的寫作。創作《退休的貓侍衛》時,beat給自己連續100天每日一篇圖文日記的挑戰,且多數內容都曾刊登在社群媒體。《浪費才華的日子》則是在書稿大致完成後,直接交給出版社。寫作的時間前後約莫花了兩、三個月,先完成文字,才開始配上圖畫。「但文字寫完,圖其實畫得很快。」beat說道,「對我來說,這本書的骨幹是文字,會糾結的也是文字,文字一旦過關了,配圖對我來講其實滿順的。」

這樣的工作模式,是一種和自己的相處,「如果能和自己相處,我覺得你大概和其他的關係都不會太難處理,因為關係都是以你和自己的關係延伸出去的。」beat再度聊到「框」。人生總有太多的「框」,框住人們在不同人生階段的模樣。beat並不完全否認這些「框」的價值,但人們很容易忘記,這些框架是外界強加的,而非出於自己的需要。

「任何事不要出於『應該』,而是出於『想要』,一旦動機是『應該』那就把自己陷入框框了。」beat進一步解釋,「社會期盼並不是不好,你不用完全排除『應該』,但一定要去追問為什麼『應該』?」框架必須多少出自自己的喜好、長項、興趣,不只是盲目去滿足外在的期望,而是為了讓內心感到自在。他希望自己的經驗,能給予讀者勇氣,讓讀者知道不用凡事都背負著那些非如何不可的「框」。

➤畫畫

在2016年的一篇筆訪裡,beat回答畫畫對他的意義:「是一種讓別人不太容易討厭你的技能啊……」他解釋當時的想法,作為一名女同志,在成長過程裡總會有種「異類」的感覺,讓他一直有種「看別人臉色長大」的感覺。尤其國小到中學,會畫畫這件事就成為他「某種保命符吧!」即使「檯面上不被重視,但私底下很受歡迎。」

那麼對於2025年的他,近10年過去了,畫畫又是什麼呢?「畫畫是我的同事,是一位一起工作很久的同事」,他毫不猶豫地回覆。他說和這位「同事」的關係起起伏伏,終於找到對彼此更好的模式。不管文字或圖畫,都只是表現的形式,創作的真正核心還是回歸自己,「我真正的合作對象是自己的身心,表現的手法就真的只是共事的同事而已。」

相較30幾歲時「沒有辦法放飛自己,更不可能允許自己掉下去。」現在的beat像是〈風景〉一篇裡寫下的:「不讓事情追著跑,不讓自己躲進計畫裡去感覺充實,不用達到目標去感受自己的價值。不是不再計畫,而是把計畫當成一種邀請,邀請人事物的發生,盡心建立適合人事物發生的環境。」

放鬆應該是「邀請」,營造合適的環境或條件,讓一切自然而然的發生,水到渠成。就像當初大塊出版日本漫畫家吉田戰車的新書《扁你喔》時,行銷詢問beat是否願意擔任推薦人,身為吉田粉絲的beat二話不說馬上答應,回信時順道提及手邊已有整理好的稿件,不知大塊是否願意出版,就這樣催生了《浪費才華的日子》的問世。

最後,請beat用季節形容自己現在的狀態,他說應該是6月的初夏,「已經過了休養階段,覺得好像可以來做一些自己喜歡的事情」,就是要「準備去曬太陽的感覺吧。」●(原文於2025-04-08在Openbook官網首度刊載)

浪費才華的日子

作者:beat

出版:大塊文化

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:beat

擁有紀實魂的圖像創作者,作品在漫畫與紀錄片間遊走。

2014年在台南正興街畫出一堆正興貓,2022年出版圖文書《退休的貓侍衛》。不定期舉辦似顏繪活動、開非典型成人畫畫/影像創作課。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐