討厭鬼 aka 劉維人

我們不該再辯論了

#筆桿接力罷免到底

被 Tunic 感動到,忍不住寫短評大推

令人五體投地的獨立遊戲!以整套流程與玩法設計,重生1990…

不要為了跟行銷高手競爭,犧牲了厚積薄發的心

在這個社群媒體為王、人們耐心為零、AI助理超好用的時代,絕大多數人其實並不需要擔心自己的機會被行銷高手搶走。你該思考的是如何用自己舒服的方式,做自己喜歡的事情,起碼撐過三四季以上。

政治的理由

社會分裂,人們彼此懷疑之後,需要一個新的共同體。需要一個能夠各方拉下臉喝酒和解,承認自己情緒,願意再次共存的理由。真正的政治必須提供這個理由,那就是就是「政治存在的意義」,就是「國家打算怎麼做來形塑社會利益」,就是老一輩常說的「政綱」,「發展戰略」,「格局」的東西。

人生是用來玩遊戲的,不是用來被政治操弄的

《劍星》跟《星鳴特攻》的爭議,其實是政黑板,或歷史上各種政治操作報導的老掉牙招數:「挑極端例子出來炒作」。

為何民主政治必須追求「跨群體的彼此理解」?

我們直覺上都會認為,民主政治決策必須獲得不同群體的認同才具備正當性,但這預設了跨群體的共通語意,以及決策前的共同參與意願。這樣的預設很可能是不符經驗科學的,而且很可能賦予當權建制過大的權力與責任。

權威,社群,與自由

承認吧,讓你掏錢的不是作品,而是社群的認可

弗蘭梅與南之勇者的智慧:我們是凡人,必須保持平凡,才能對抗魔族

我們是凡人,是靠彼此理解與認可來生活的。如果我們崇拜力量,強調個人的成就,我們就變成魔族了。面對那些遠超過我們個體的巨大力量,我們必須靠著時間與共同體來抗衡。一騎當千的英雄,最美好的結局可能就是在盡情耍帥之後失敗死去,為後人剷平障礙。

當我們談論治理時我們在談論什麼

新科技的治理總是同時涉及很多不同領域,即使每個人想要的未來相當重疊,對於某些語詞的理解依然會被領域與思維方式所影響。如果先提醒這些語詞可能有好幾種意義,可能會更快切入彼此在意的重點與洞見。

林秀幸《很深的民主,需要很厚的共同體》推薦語

能夠使我們長期依歸,給予行動與生命意義的,是個體藉由形塑社群我,而獲得自我認同的過程。這樣的彼此共同形塑,使我們彼此認識,使我們相信自己並信任他人。

寫出負責任AI是不可能的,因為AI是魔族

在螢幕那頭傳訊息給你的存在,並不是從人類社會中重新編譯出來的代理,而是一個人類從來不曾理解的AI魔族

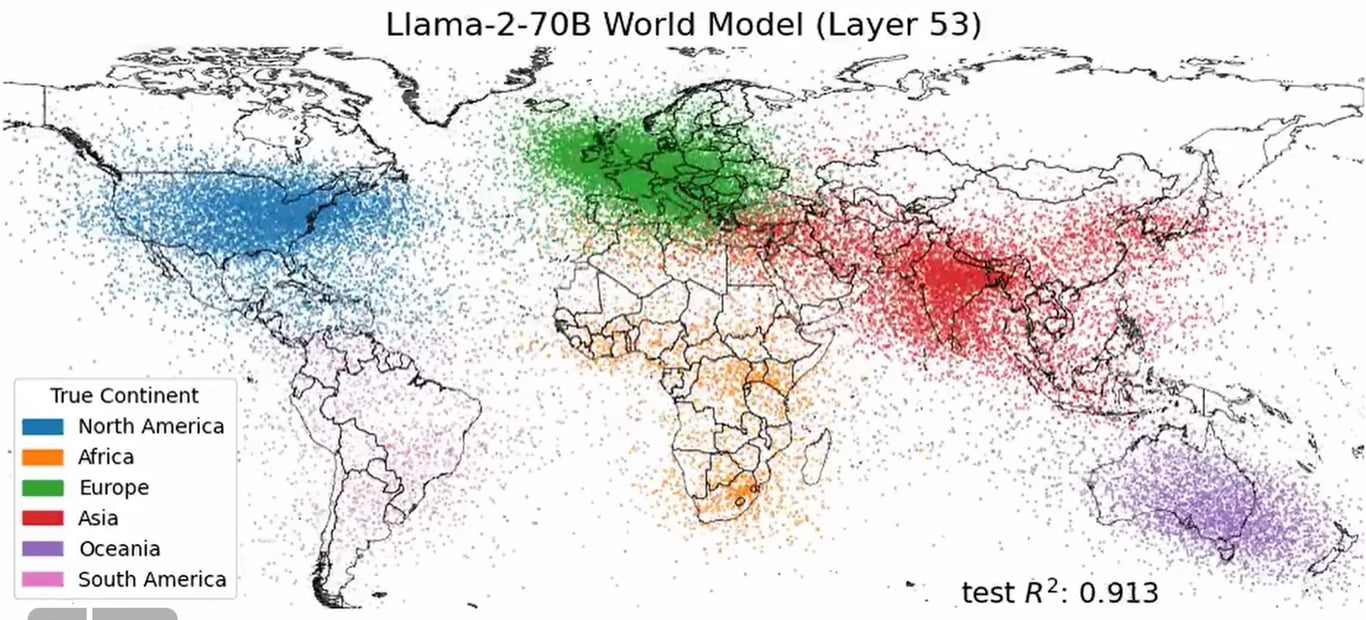

LLM可以理解時空?等等,什麼是「理解」,什麼是「時空」?

時空與因果的認知框架,就比任何概念和經驗都更早存在。我們用這種框架去跟世界互動,去指涉所有經驗、概念、事物,去蒐集每一筆資料以及賦予資料意義。但LLM似乎沒有這種認知框架,本身似乎也沒有指涉事物的意向性。它要如何整理關於時空的資料,或者要如何理解人類世界的整理框架?

試圖禁止使用LLM工作的人,既不瞭解LLM也不了解工作

在LLM普及之後,短期內人們該思考的是,如何將信任標的從過去習慣的名片、學位、知識量大小,轉移到識人的智慧;如何將自由市場經濟的邏輯,轉變至社群經濟的邏輯。因為每個人未來都會連結大量LLM結果,沒有任何人是純淨的。

新聞的混亂無法扭轉。因為優秀的內容很多,但我們都只想聽自己爽的那些

內容產製能力的普及,使得內容增加的速度,遠超過吸收能力增加的速度。用另一種方式說,就是每個人都只想叫別人聽自己說話,而且只想聽自己爽的話。所以當越多人能夠說話,越多人能夠思考,譁眾取寵就獲得越大的力量。

從老高爭議,看跨領域人才挫折與現實政治困境

前天一邊共同研讀另一本《變革實踐》,討論跨領域與複雜系統的問題,一邊看到老高爭議。非常推薦大家去看顏聖紘這篇評論。老高現象其實是冰山一角,背後有一個知識運用與影響力市場的複雜問題。一言以蔽之,就是現在說服大眾跟解決真實問題兩套技能樹與供需系統是彼此衝突的,這對民主社會是非常大的隱憂。

奈威的勇氣與扁鵲的無奈

現實中之所以奈威不多,就是因為他跟扁鵲哥哥一樣,看起來都像笨蛋

為何歧視言論總能吸引非主流(但又不夠弱勢的)群體?

主流群體是不會公然講歧視言論的。你在記者會、政策發表、財報會、產品發表會聽到的,永遠都是偉大的願景善意的合作聖潔的普世價值。對無緣雨露均霑的非主流群體而言,這些高大上的言論就是在排除他們,侮辱他們。而與這些言論方向相反,距離最遠的,就是歧視言論。因此,總是會有人用歧視言論,來拉近與非主流群體之間的距離,並形…

如果這次喊反戰,下次就會喊人民要生活

關於學者反戰言論的事件,想了想還是說一下。 目前這波還是茶壺裡的風暴(所以請不要增加他們的關注度,尤其不要轉貼他們的文章和報導),但我不知是不是為下一波探路。如果真的是探路,根據目前的反應,下一波勢必波及很多人。 因為下一波的重點,會更著重在「國防 vs 民生」的假兩難 房價...

眼睛、大腦、手

GPT4又引發一堆焦慮了,看來差不多可以講一些過於「高大上」的觀念。這個世界上的能力,粗略來說可以用三種器官來分類: 眼睛、大腦、手。眼睛代表視角。視角給你注意力、整體方向、預期投射、風格、完型認知。大腦代表思考。我們需要規劃、理解、拆解、推導,才能了解事情的全貌,知道接下來要怎麼做。

事實是事實,敘事是敘事

打著澄清事實的格式,進行敘事對抗,就變成在帶風向。人們會發現你把他們當白痴,因而失去有識者和鐵粉的信任。 試圖進行敘事對抗,內容卻都在澄清事實,就會變得越描越黑,把解釋權力都讓給你不認同的言論,最後即使真相站在你這邊,你也只能啞巴吃黃蓮。